基于格式塔原理的漢畫像石藝術特征研究

摘要:當下對于中國傳統的漢畫像石的研究,主要集中在藝術學、考古學和圖像學等領域,筆者期望從起源于西方近現代的格式塔心理學入手,解讀漢畫像石藝術的設計心理學特征,為漢畫像石藝術特征研究提供新的思路。

關鍵詞:漢畫像石藝術;格式塔心理學;知覺組織規律

漢畫像石,是漢代地下墓室、祠堂、廟闕和墓闕等建筑上雕刻有畫像的建筑構石。漢畫像石藝術以視覺圖像全面展現漢代社會,涵蓋了政治、經濟、軍事、文化、宗教、天文、禮儀、歷史、神話及民俗等多個領域,是研究漢代社會歷史及文化的寶貴資料。漢代實行“罷黜百家,獨尊儒術”的政策,這些精雕美刻承載了宣揚儒家文化、教化世人的功能,所以圖像的傳達效率至關重要。

格式塔心理學認為,人的思維包含知覺、知覺感知對象,不是簡單的要素組合的相加,而是依照一定的法則,有選擇性地組成有意義的整體。漢代的能人巧匠在有限的二維平面內,通過圖像要素的組織排列來傳達信息,宣揚教義,使其在千年之后依然熠熠生輝。這些不言靈石背后的組織法則,與千年以后誕生于西方的格式塔心理學不謀而合。

一、格式塔

格式塔心理學,又叫完形心理學,是西方現代心理學的主要學派之一。格式塔心理學家認為,人類對事物的知覺并非根據此事物的各個分離的片段,而是以一個有意義的整體為單位。因此,把各個部分或各個因素集合成一個具有意義的整體,即為格式塔(完形)。

格式塔心理學深入探討了知覺組織的內在機制,其核心在于揭示了一系列完形法則,包括圖形與背景的分化、鄰近性、相似性、閉合性和連續性等原則。這些法則不僅揭示了人類如何在沒有外部指導的情況下,自主整合感知信息,以構建具有邏輯與意義的整體結構,還體現了生物體對完善、和諧的認知結構的內在追求。這些完形組織原則不僅適用于空間與時間維度,還廣泛滲透于各種心理現象之中,具有跨物種的普遍適用性。因此,格式塔心理學為我們理解知覺、認知乃至更廣泛的心理活動提供了深刻的洞見。完形組織法則對藝術設計領域具有重要的指導意義,已經有諸多基于此認識的視覺研究。

二、格式塔原理下的漢畫像石研究

翦伯贊認為畫像石并非面面造型的立體雕刻,也非立體意味的浮雕,而是用刻畫表現有畫意的形象。盡管有陰刻、陽刻、減地浮雕等不同的表現形式,但其本質更近于平面。漢代是畫像石藝術的巔峰,魯迅先生曾說過:“唯漢代石刻,氣魄深沉雄大。”漢代畫像石,運用現實主義和浪漫主義相結合的手法,其追求的并非自然主義的真實美,而是整體的神似美,不論是現實世界的形象,還是想象中的神靈異獸,都以現實生活中的物象為依據,極盡夸張變化之能事,體現了古人高超的技藝。

漢畫像石藝術的成就背后,蘊含了對于視知覺規律的運用。正因如此,才塑造出一個個靈動鮮活的視覺形象,把文化意義準確地傳達給每一個觀者。筆者經過總結,認為漢畫像石藝術中常見的知覺法則主要有以下三種:圖形—背景分化法則、相似法則、連續法則。

(一)圖形—背景分化法則

格式塔心理學認為知覺場分為圖形與背景兩部分,知覺幫我們自動把圖形從背景中分離出來。圖形是知覺的焦點,也是首先引起知覺注意的部分,在知覺法則中,那些較小的、更趨閉合和較單純、較規則的區域易被看作圖形,較有“意義”的模式更有可能被視作圖形。那些面積較大的、穩定的、靜止的以及非對稱的部分易成為背景,背景一般依附在圖形后,相對隱蔽,以一種連續不斷的方式展開。

漢畫像石圖像在表現故事內容時,常截取典型片段,把不同時間段發生的重要情節置于同一幅畫像中,達到意識上的“共時性”。在表現技法和材料的制約下,為了更高效地傳達信息,畫像石創作者對于圖形和背景的處理,通常要通過嚴格的考究。

山東武梁祠東壁的“梁節姑姊”畫像石(圖1),表現了劉向《列女傳》中的人物故事。畫面截取關鍵情節,主要人物“姑姊”,外形飽滿、形象高大,處在構圖的中央,一面被“救者”制止,一面撲火沖向右側的“長婦兒”,神態緊張生動。背景留白處理,只用右側房舍交代了事件發生的地點,一繁一簡,一動一靜,對比強烈,圖題關系清晰明了。右上角追逐玩耍的被救出的“姑姊兒”,讓時間在空間內自由流動,敘事的效果達到了最大化。對于圖形—背景分化法則的運用,漢代畫像石中屢見不鮮,諸如此類還有《弋射圖》《董永事父》等。

(二)相似性法則

人們往往傾向于將具有相似物理屬性(如大小、形狀、色彩、明度及形態等)的刺激元素組合視為一個整體。這種基于刺激物相似特征的組織方式,正是知覺組織相似性原理的體現。在感知過程中,如果刺激元素在相似性上相互匹配,且未受到鄰近因素的顯著干擾,人們會自然地將它們歸為同一群組。簡而言之,相似的元素在知覺過程中會被劃分為若干個群組。畫像石是墓葬藝術,為了狹小的墓室空間得到最大化的利用,墓壁上通常刻畫有多個主題的故事內容。對于不同主題,借助相似性法則表現可以更好地把它們區分開來。

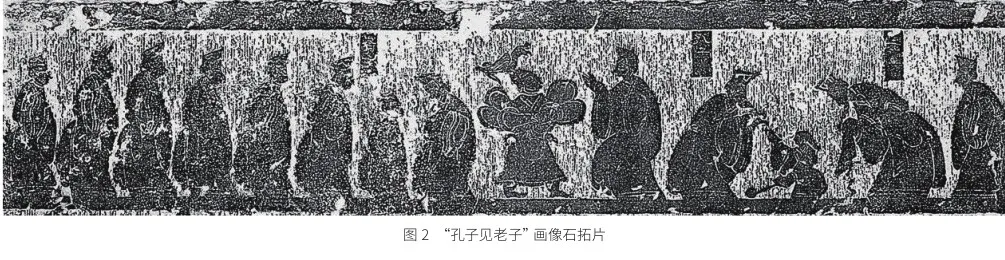

“孔子見老子”畫像石(圖2)采用減地線刻畫法,畫面右側兩人躬身相對,左邊一人榜題“孔子”,右邊一人榜題“老子”,在他們中間,一小兒一手推輪,一手似乎指向孔子,當是項橐。畫面最右側立一人,表現了老子的隨行,孔子左側身后二人,面面相對,其左邊一人頭戴雄雞冠,張臂有力,應為孔子的學生子路。畫面左邊又刻畫八人,左七人一列皆右向立,居前一人身材矮小,腰間佩劍,其身后六人作依次隨行之狀,其面前一人俯身恭迎之狀。在矮小人物的上面有一榜題,下面的“子”字較清晰可辨、上面一字模糊有殘缺,有學者考證為“晏”字。畫面中人物形象的大小、比例,動態等幾乎相同,除卻戲劇性的“項橐三難孔子”部分在人物動態和刻畫上作了區分,整體上穩定站立狀的動勢,讓人很自然地在視覺和心理上把圖形歸到同一主題下,而且中心情節人物之間微妙的呼應關系,也讓整幅圖像的韻律感和節奏感更加強烈。與之類似的還有《帝王圖》《周公輔成王》等,都是類似的表現手法。

(三)連續性法則

連續性原理指出,排列在一條直線或曲線上的元素被認為比不在直線或曲線上的元素更相關。可以把視知覺連續理論理解為視覺對于物體某種知覺的連續性作用,圖像的構成單元元素越是連續,就越容易從其他元素中脫離出來。我們的知覺往往順著某種單元構成元素的傾向,把這些元素連接起來。用橫帶狀的構圖來組織敘事,是畫像石藝術一種重要的結構語言,是技術、材料、思想等因素制約下的最優解,同時保證知覺過程中的連續性和方向性。漢代畫像石壁往往由三到四層橫帶構成,至多有五到六層,每層一個主題,并用嚴格的宇宙觀和尊卑等級觀念來放置物象。

以山東嘉祥宋山小祠堂第三石(圖3)為例,整壁一共四層。第一層為神仙題材,畫中西王母端坐中央,左面有一人面鳥,右面是三羽人,手持神草跪侍,空白處用鳥頭或狗頭狀的云氣紋填充。第二層是歷史故事題材,畫面中央為一墳,上有一樹,墳旁放置一把劍,墳前陳列著各種器皿,右邊二人跪拜祭祀,講的是吳季札掛劍徐君墓的故事。墳的左側有二人對坐,應該是邢渠哺父故事。第三層為著名的“二桃殺三士”,三人執刀,一人執笏站在左側,右二武士正伸手欲搶取兩桃。第四層為車馬出行圖,左一車,右一亭,亭上有鳥,亭下一人擁彗,亭前二人持笏。從上到下,圖像依據主題以橫帶分隔,按照視覺元素線性排列,具有極強的秩序性和裝飾性。雖內容繁多,但每一層主題清晰明確,保證了故事內容的可識別性和可讀性。

三、結語

筆者在結合格式塔原理的相關理論后,對中國傳統的畫像石藝術有了更深刻的認識。畫像石藝術中廣泛采用的心理學知覺規律,如圖形—背景分化法則、相似性法則、連續性法則,創造了無數令人嘆為觀止的藝術作品,直到今天依然具有重要的美學價值,但是其領先于西方格式塔心理學派近乎千年,也讓筆者更加敬佩古人高超的才智,堅定了文化自信。從格式塔心理學的角度對畫像石藝術的研究,拓展了畫像石藝術的研究思路,為畫像石藝術的特征研究提供了新的思考,對于理解中國傳統文化藝術有一定的價值。

作者簡介

張旭忠,男,漢族,甘肅武威人,碩士研究生,研究方向為視覺傳達設計。

參考文獻

[1]祝穎.淺析漢畫像石中藝術語言的表達形式[J].大眾文藝,2010(4):90.

[2]王強.武氏祠漢畫像藝術形式中的秩序美[D].濟南:山東師范大學,2009.

[3]榮維東.整體感知:文本直覺與經驗激活[J].語文建設,2016(7):19-22.

[4]趙琳.多因素影響下的城市道路人行道服務水平評價體系研究[D].北京:北京工業大學,2009.

[5]何燦群,葛列眾.格式塔原理在圖形創意設計中的應用[J].包裝工程,2006(1):148-150,161.

[6]趙晨.漢代畫像石中的“敘事性”研究[D].北京:中央美術學院,2007.

[7]張倩倩.嘉祥武氏祠歷史故事類畫像石:題記、畫像及文獻敘事考論[D].濟南:山東大學,2016.

[8]李寧.儒道先師的交流與對話—山東博物館藏孔子見老子畫像石[J].收藏家,2021(11):55-60.

[9]董磊.產品設計中視知覺連續理論分析與應用研究[D].合肥:合肥工業大學,2018.