“人民”的轉向:抗戰時期胡一川木刻創作的視覺文化建構

摘要:胡一川是第一代新興木刻版畫的代表人物,抗戰時期革命形勢的變化使得“人民”在胡一川木刻創作中的地位不斷變化。胡一川通過作品在抗戰時期找到個體的身份認同,并以木刻為媒介,以視覺性為核心呈現特定抗戰時期紅色美術的政治性與藝術性的融合。本文旨在圍繞視覺材料的生產語境、觀者和圖像隱喻對胡一川抗戰時期木刻創作中“人民”的轉向進行視覺文化建構的探究。

關鍵詞:胡一川;視覺文化;人民;木刻版畫;觀者

20世紀初木刻作為一種重要的政治藝術形式深入到中國社會內部。抗戰時期藝術家們充分地認識到視覺藝術在革命中的重要性以及木刻藝術作為廣泛傳播的圖像對公眾輿論的影響力。對于木刻藝術的視覺文化研究既可以揭示藝術家是如何通過作品在抗戰時期找到個體身份認同的,又可以為研究抗戰時期木刻藝術的視覺邏輯提供獨到見解,這是文獻所不能提供的。誕生于抗戰時期的《在延安文藝座談會上的講話》(以下簡稱《講話》)經過多次修改并延遲刊布,其緣由之一便是對于“人民”范圍界定的變化。在《講話》前宣傳發表的《為動員一切力量爭取抗戰勝利而斗爭》中的“人民”,是指一切愿意抗戰的階級和階層,仍然處于模糊的、抽象的階段,更像是一種泛稱,在此層面難以達到一致抗戰的目標。《講話》對于“人民”的界定不包括民族資產階級與其他剝削階級,尤其指代工農兵群眾。在這樣的界定之下,能夠正確地組織合適的階級政策以避免某種混亂,團結其他階級進行革命,最大限度地吸引其他階級轉向無產階級革命,同時強調中國共產黨對于文藝工作的文化領導權,明確“為人民服務”這一根本原則。在胡一川抗戰時期的木刻作品中,“人民”同樣在經歷復雜的變化。

一、抗戰時期胡一川木刻創作的生產語境

抗日戰爭爆發后,全國各地的青年學生、藝術家和社會知識分子紛紛來到延安,胡一川在共產黨的指引下加入了解放區的專業美術隊伍。1938年冬天,胡一川與其他木刻研究班成員羅工柳、華山和彥涵決定以文藝為武器轉到敵后戰場,以便更好地為抗日戰爭服務,魯藝木刻工作團就此成立。如何在新的戰斗場合開展美術工作,成為胡一川在敵后方的主要工作內容。魯藝木刻工作團建立初期(1938年冬至1939年春),在敵后進行宣傳的主要工作方式是舉辦流動展覽會,這種方式起到了一定的宣傳作用但不能滿足廣泛的需求。胡一川指出“在創作和發行工作上,沒有明確地注意到對象,因此有許多作品失掉了它的作用”。這在初期對胡一川探索藝術形式產生了極大的影響。

1941年秋,胡一川自華北敵后方返回延安魯藝匯報工作時,美術系領導要求他少講具體情況多講理論。胡一川認為領導在指導思想層面出現了理論脫離實際的問題,因此魯藝木刻工作團在敵后的普及工作并不會得到認可。之后《講話》中提到在開展文藝工作中遇到的問題,即文藝脫離實際,脫離生活與政治,片面強調關門提高,忽視普及工作的嚴重錯誤,在此基礎上,毛澤東提出要在提高指導下普及和在普及基礎上提高的辯證關系,胡一川因此反省自身沒有從辯證角度對普及與提高問題進行深入的思考,本次講話在很大程度上對胡一川創作思想的轉變產生了影響。

本次《講話》最重要的就是首次在文藝中把人民群眾提高到本位和主體性的地位。“文藝為工農兵服務”這一口號可以分解為三個維度。一是將工農兵作為藝術創作的生產主體,推動工農兵群眾進行自我表達成為創作主體。二是將工農兵作為藝術創作的創作對象。這要求文藝工作者以工農兵的生活為創作對象,取材于人民生活,要求文藝工作者深入生活,深入工農兵群眾,成為工農兵群眾的一員,真正站在工農兵的立場上進行思考創作。三是將工農兵作為藝術創作的接受主體。關注接受主體的審美趣味與社會認同,能夠更好地指導文藝創作。

二、主體性的生發:作為觀者的“人民”轉向

自魯藝木刻工作團進入敵后戰場以后,工農兵群眾對展覽會這一新形式和木刻媒介產生了極大的興趣,但是對作品的內容表示否定,主要包括“形式不美觀,滿臉毛,不好看,最好有顏色”等。此后的流動展覽會群眾所反映的問題基本一致。因此,在初期階段,木刻作品并不能很好地滿足群眾的審美需求。一是由于當下木刻版畫仍然過于“歐洲化”,群眾感到有距離感,二是群眾認為作品內容與敵后斗爭生活距離太遠,無法激發共鳴。工農兵群眾的反應體現了當時藝術家創作與群眾之間的問題,藝術家主導的木刻版畫在普通群眾眼中是不熟悉的,這樣群眾就很難快速地接受新的藝術形式。在視覺主體接受藝術的過程中,農民群眾對于此種帶有強烈西方版畫風格的作品無法產生對應的期待。

在此基礎上,魯迅木刻工作團所面向的工農兵群體審美趣味主要分為兩點:一是從作品形式上來看,有頭有尾的木刻連環畫以及彩色木刻;二是作品的內容,工農兵群眾希望看到結合敵后戰場斗爭內容又易看懂的具有思想性的作品。因此魯藝木刻工作團在其后的創作中根據觀者的需求進行了調整,使得作品更加符合觀者期待視野,從而促使觀眾積極參與到革命中去。在胡一川不斷深入敵后戰場后,以往模糊又抽象的“人民”概念逐漸變得清晰起來,在《講話》發表之前,胡一川所代表的魯藝木刻工作團便深入人民群眾之中,作為觀者的“人民”在社會主義文藝創作中的主體性也在此不斷強化。

三、胡一川抗戰時期木刻創作的圖像隱喻

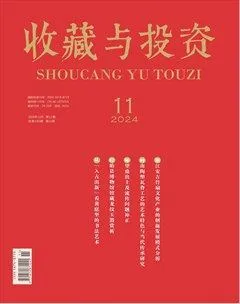

1937年9月胡一川抵達延安,在胡一川去太行山根據地以前,胡一川的木刻創作與之前基本保持一致的風格,從廈門時期的《魯迅在木刻講習班》《饑餓線上》《組織起來》《打回老家去》到剛去延安創作的《消滅漢奸托匪》《魔鬼手下的壯丁》《延安抗日群眾大會》《組織起來》等,這些作品與《到前線去》的風格類似。進入敵后戰場后,1939年《改善人民生活,動員民主參戰!》(圖1)再次表達了“到前線去”。這一標語畫中的“人民”逐漸從抽象的“群眾”開始變成具有革命力量的主體。

1940年是胡一川抗戰時期木刻創作的分水嶺,在敵后工作的創作實踐與傳播中,木刻的形式根據革命和群眾的需求開始轉型,在形式上開始學習民間的傳統年畫。胡一川在1940年春節一邊創作新年畫,一邊籌辦印年畫的工廠,此次的新年畫創作主要表現敵后的斗爭和生產,《軍民合作》(圖2)便是這一分水嶺的代表作,圖中描繪了農民牽著一頭毛驢,而毛驢的架子上面有兩個紅布條寫著“日行千里”與“夜走八百”,這是年畫中具有吉祥寓意的文字,隱喻對于農民能夠快速到達目的地的期盼。而“木柄手榴彈 ”文本及圖像則象征“軍隊”,這是一種并置映射的隱喻。而右側上方的文字“軍民合作”遵循以往新興木刻中“標語畫”的文字輔助閱讀圖像的基本形式,用以增強宣傳意味。畫面中農民被刻畫得非常細致到位,回頭的農民與前行的毛驢則讓畫面產生向外延伸的效果,色彩的創造性使用讓原有的木刻變得生動,紅色的布條與黃色的手榴彈箱都使得畫面變得更加豐富具體。而此時畫面中的農民已經開始成為胡一川創作中的主要對象,在《講話》前,胡一川已經開始探索文藝應當為誰服務的問題,在實踐中自覺地運用長期以來學習的理論思想。

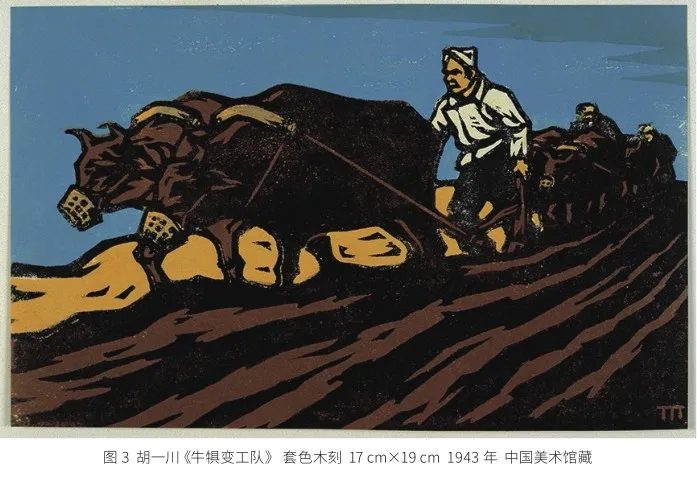

在1940年春節之后至《講話》前,胡一川開始在木刻中創造性地使用色彩并結合敵后戰場的斗爭內容,創作了多幅有影響力的套色木刻。在1942年的《講話》發表后,“文藝為工農兵服務”對于文藝創作三個維度的要求使得胡一川更加明確自己的創作方向,開始更加深入人民群眾生活,以工農兵群眾為創作對象,真正地與人民站在一起。《牛犋變工隊》(圖3)便是《講話》后的代表作品,是在基于座談會的文藝路線方針,深入延安城外的生產隊調研后的套色木刻作品。作品表現了抗戰時期延安地區農民以牛犋變工隊的形式進行互助耕田勞作的場景,此作品是并置映射的隱喻,多個農民的形象在不斷延伸,這隱喻了延安地區農民從個體走向集體化的內容,胡一川以農民為創作對象反映農民的現實生活,畫面中的黃牛與扶犁農民都表現出奮力向前的姿態,造型凝練生動,仍然帶有胡一川特有的粗獷刀法,但是融合了傳統年畫對于人物形象的簡約概括能力,表現出延安地區的革命現實主義精神,更好地深入群眾生活并表現出真實的面貌。1942年至1945年抗戰勝利期間胡一川堅持遵循毛澤東文藝思想的指導,并使用敵后實踐所得的文藝創作經驗,在木刻創作中與“人民”真正連接在一起。

四、結語

胡一川抗戰時期的木刻創作經過不斷探索轉型,逐漸從受到西方經典木刻樣式影響的風格逐漸轉變為融合了傳統年畫的富含民族特色的本土視覺藝術形式,此種轉型通常被認為是滿足革命與廣大群眾的需求,關注接受主體的審美趣味能夠更好地指導文藝創作,而同時我們能從視覺性探究胡一川在20世紀30年代至40年代木刻創作中“人民”的轉向。胡一川在30年代已經開始具備藝術創作為“人民”的意識但未能明確“人民”的具體范圍。1938年深入敵后,深入群眾,他才逐漸開始探索對于文藝應當為誰服務的問題。以1940年為分水嶺,以往模糊又抽象的“人民”概念在胡一川腦海中逐漸變得清晰起來。1942年《講話》后,胡一川更加明確了自己的創作方向,更加深入人民群眾生活,以工農兵群眾為創作對象,真正地與人民站在一起。

作者簡介

馬妍,女,漢族,陜西渭南人,碩士研究生,研究方向為藝術管理與教育。

參考文獻

[1]胡一川.回憶魯藝木刻工作團在敵后[J].美術,1961(4):45-48.

[2]丁瀾翔.從戰場到生產線—“軍民合作”圖像與抗戰共同體的表征[J].文藝理論與批評,2017(4):103-113.

[3]賴榮幸.解讀胡一川的版畫《到前線去》—兼及其早期版畫風格[J].美術大觀,2014(2):50-51.

[4]緱夢媛.歐化木刻與民間年畫的結合—以胡一川抗戰木刻為研究對象[J].書畫世界,2014(4):27-30.

[5]艾姝.宣傳與創作:木刻家胡一川的1930年代[J].美術觀察,2022(2):52-59.

[6]曹慶暉.“跑到時代的前頭當旗手”—從日記、手稿看胡一川在抗戰中的藝術思考與木刻實踐[J].中國國家博物館館刊,2022(5):51-69.