歌劇選段《仰長天,淚如雨下》演唱風格分析

【摘 要】歌劇選段《仰長天,淚如雨下》出自中國民族歌劇《黨的女兒》,是劇中主要角色七叔公的一首詠嘆調。該選段出現在歌劇的第一幕,同時也是七叔公這個人物形象在劇中的第一次亮相。這首作品通過西洋作曲技法與中國戲曲板腔體的融合,賦予了七叔公這一人物形象濃郁的中國民族色彩,描繪了其基本性格特點,刻畫了其復雜的內心世界。它展示了七叔公悲憤、無助卻又堅定的革命信念,同時也為歌劇中后續人物性格的發展埋下了伏筆。

【關鍵詞】中國民族歌劇" 歌劇選段" 板腔體" 演唱風格分析

中圖分類號:J805" "文獻標識碼:A" "文章編號:1008-3359(2024)17-0013-06

中國民族歌劇是一種融合了西方歌劇形式與中國傳統音樂、戲曲藝術特征的獨特藝術形式。它既保留了西方歌劇的表演方式,包括聲樂、管弦樂、戲劇表演等元素,同時也注重在音樂創作、表演方式和故事內容上融入濃厚的中國民族特色,使歌劇的音樂語言更貼近中國觀眾的審美習慣。在演唱風格上,它汲取了中國傳統戲曲中的聲腔、念白等表演形式,使之在表達人物情感的細膩和深刻方面有了更加獨特的表現。在角色塑造上,借鑒了西方歌劇的聲部劃分方式,使得歌劇中的角色更加多樣化和立體化。其中,男中音聲部作為一種兼具豐富音樂色彩的平衡聲部,已經成為中國民族歌劇創作中的重要組成部分,不僅在音樂上起到了豐富色彩的作用,還通過其獨特的音色為人物形象的塑造增添了更多的層次和深度。

歌劇《黨的女兒》首演于1992年,其中主要角色七叔公是由男中音塑造的。七叔公在劇中有大量的唱段,這在中國民族歌劇中是不多見的。在音樂創作上,七叔公的唱段融入了鮮明的中國民族音樂元素,這使得這個角色在劇中的形象更加立體和鮮活。這些唱段在遵循西方音樂創作技法的基礎上,借鑒了中國戲曲中板腔體的音樂元素。這種創作方法巧妙地結合了東西方音樂的優勢,使得七叔公的音樂表現既有西方歌劇中人物的戲劇張力,又不失中國傳統音樂的韻味。詠嘆調《仰長天,淚如雨下》是七叔公在這部歌劇中的第一個唱段,主要通過七叔公對即將失去母親的小主人公娟子的憐憫,以及對共產黨人的不舍,來傳達角色無助與憤怒的情感。在音樂創作上,作品通過中國戲曲板腔體中的“散拍”來構建大段的旋律行進,從而為這首作品提供了獨特的節奏感和結構性,也為情感的表達提供了多樣的可能性。這在增強人物形象的表現力和感染力的同時,也對演唱者完成這首詠嘆調提出了較高的要求。首先,演唱者需要掌握美聲唱法的基礎技巧,包括音色的控制、氣息的運用以及聲音位置的穩定性等。同時,演唱者還必須具備較強的戲曲表演能力,能夠將中國傳統戲曲的韻味與西方歌劇的表演風格相結合。在演唱時,演唱者需要在技術與情感之間找到平衡,既要展現出唱段中的戲劇性,又要保持對角色內心情感的真實表達。這種雙重要求使得演唱者在表演時必須更加細膩地捕捉角色的情感變化,并通過聲音的變化來傳遞出角色的復雜性。

一、歌劇選段《仰長天,淚如雨下》音樂本體分析

歌劇選段《仰長天,淚如雨下》出現在歌劇的第一幕,是七叔公在歌劇中的第一次亮相。從音樂結構上來看,它是一個兩段體音樂結構,其音樂結構如下:

A11(a4+a7)+B27(b13+b14)

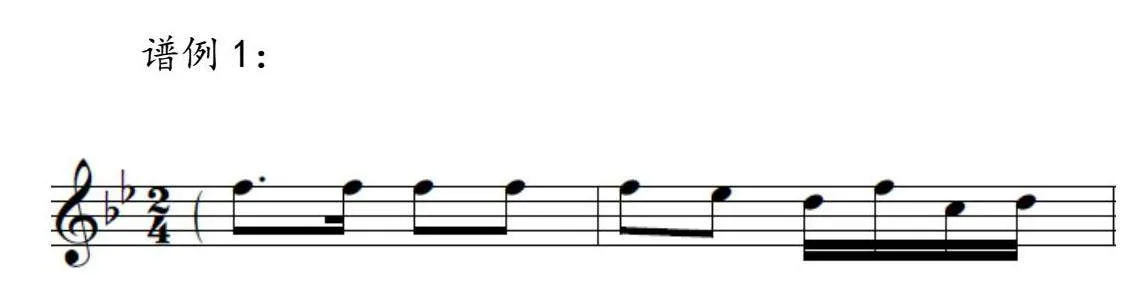

呈示樂段為第1~11小節。這首作品的音樂動機出現在呈示段的第1~2小節,音樂動機是等值的并且是反向分形的(見譜例1)。作品的演唱部分從第3小節開始,音樂動機也從第3小節開始進行陳述。由于第一樂段的演唱部分借鑒了中國戲曲中散板的特點作為創作手法,因此節奏呈現出一種自由、不拘一格的風格。散板是中國戲曲中一種常見的節奏形式,通常用于表達情感的宣泄或人物內心的波動。散板的自由性使得演唱者在表達悲痛、無助等復雜情感時,能夠更加靈活地運用時間和節奏,不受嚴格的節拍束縛。散拍子在作品中的運用為七叔公的人物形象提供了細膩的心理刻畫,展現了七叔公難以言表的悲痛心情(見譜例2)。盡管這一段落的節奏似乎是自由松散的,但實際上,作品的整體節奏框架卻是規整的。這種表面上的自由與深層的結構規整,正是西方作曲技法與中國戲曲板腔體相結合的結果。通過將西方音樂中的動機發展技法與中國板腔體節奏相結合,作曲家不僅保留了中國民族音樂的鮮明特征,還拓展了作品的藝術表現力。在和聲方面,音樂動機的整體形狀呈現出一條向下傾斜的線條,這一段落的終止點位于Ⅰ級主和弦,這種和聲設置不僅在音樂結構上提供了清晰的終止感,也在情感表達上通過音高的下行來暗示七叔公的情感低落與內心的沉重。

從結構上看,該作品的樂段是平行雙句型的收攏樂段。在這一作品中,樂段的第一句位于第1至第4小節。在音樂動機的原始陳述之后,第4小節以半終止的方式結束。通過這種不完全的終止方式,作曲家在音樂中體現了七叔公內心情感的懸而未決與矛盾沖突。

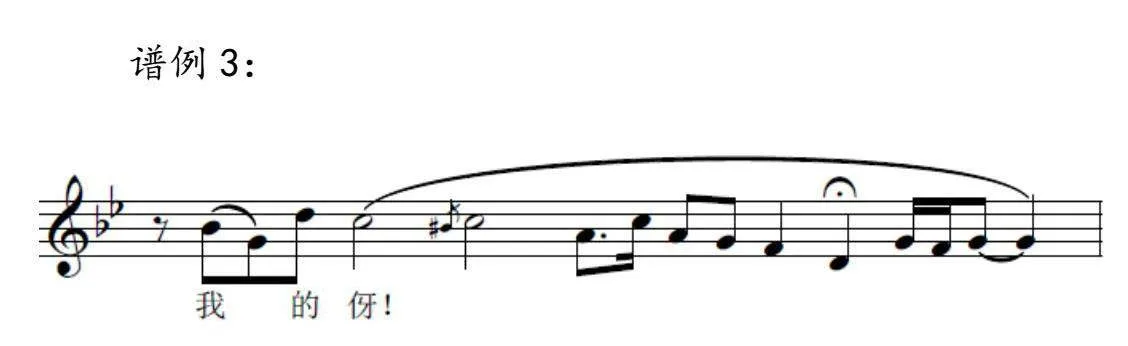

在第一樂段的演唱部分,作曲家在旋律線條中設計了一個七度大跳(見譜例2),這一高音的突然闖入不僅在音高上形成了巨大的張力,還在情感表達上造成了極強的沖擊力,生動描繪了七叔公在面對世界不公時發出的無力吶喊,呈現出強烈的情感宣泄,增強了作品的戲劇性張力。在該樂句的最后一個字上,作曲家通過長音的形式,將音樂戲曲板腔體的特點充分展現,使得七叔公“欲哭無淚”的心理狀態得以生動表現。在這里,長音不僅是音樂上的延續,更是人物內心痛苦與無助的細膩刻畫(見譜例3)。總之,在第1~4小節的音樂中,主要運用了中國戲曲的散板節奏,并且旋律線條的向下行進行和看似松散但又一板一眼的節奏特點,形象地刻畫了七叔公的堅韌與善良的人物形象。

第二樂句是第5至第11小節。在第8小節,作曲家繼續使用了中國戲曲中的散板節奏,并結合了連續的長音線條,這種大段落的長音處理強化了七叔公對小主人公娟子無限憐憫的情感。與第一樂句相似,第二樂句的音樂材料依然以第3小節的材料為基礎,通過模仿與重構的方式,形成了一種呼應關系。在這種模仿與重構的過程中,作曲家通過音樂動機的變化與發展,不斷深化對七叔公的形象與情感刻畫,逐漸引導聽眾進入人物的內心世界。第9小節以后,音樂以g為主音,使用第1小節和第2小節的材料來結束樂句。值得注意的是,第二句的整體形狀與第一句相同,旋律線條仍然是向下傾斜的。這種下降型的旋律線條不僅在音樂結構上形成了對稱的呼應關系,也在情感表達上表現出人物情感的遞進與深化。

在第一樂段的最后一句,形成了一種對稱的遞進關系(見譜例4)。這種對稱性不僅體現在旋律線條的形態上,還體現在情感表達的層次遞進上。通過對稱的結構設計,作曲家成功地將七叔公的情感由初期的悲痛引導至后來的無奈與無助,最終呈現出人物情感的全面爆發。

作曲家將演唱部分置于樂段的中部,并通過自由拍的處理方式,使得演唱者能夠更加自由地表達七叔公復雜的內心世界。段落內部結構以散板的演唱部分為對稱,通過這種散板與自由拍的結合,七叔公的無奈與悲傷情感得到了極致的表現。

對比段:第12~38小節,降B大調。與主段不同的是,對比段的音樂動機本質上并沒有明顯改變,而是在速度和調性上有所變化,提供了結構上的對比與新鮮感。對比段的結構是由平行雙句型組成的收束段。

第一句是第12~24小節。這部分音樂恢復了正常的2/4拍,音程關系保持了一貫性,顯示出對音樂動機的充分發展。旋律主干以降B大調的主和弦為主導。第12~13小節音樂動機直接再現了第一樂段中第1~2小節中的音程關系,這種再現手法體現了作曲家對音樂動機的手法掌控,同時也增強了樂段的整體連貫性。然后,音樂在第13小節通過遞進的方式進行了兩次推展,并通過使用附點和切分節奏,來強調了七叔公的堅定決心和態度。這種堅定的情感通過音樂動機的重復來表達并強化了聽眾的情感體驗,使音樂具有了敘事性。到了第16小節,音樂回歸到第12小節的音樂模塊。這種手段不僅在結構上對第一句進行了呼應,也為下一句高音區展現的堅定決心積蓄了力量。第18小節的旋律引入了引子部分的節奏模式,強調了音樂的整體性。隨后高音以單一長音形式固定在f上,七叔公的高大形象在此定格。這種固定音高,不僅在聽覺上制造出了一個支架的感覺,還為后續的發展提供了情感上的基石。隨后,旋律繼續在第23小節和第24小節悲傷地訴說,結束樂句。

在結束句(第25~38小節)中,主節奏進行了重新組織與改變。這一部分雖然在音程關系上并沒有發生根本性變化,但這一部分繼續使用弱起的節奏型(見譜例5),七叔公帶著哭腔的樂句得到了生動的展現,使得音樂的情感張力進一步體現出來。第33小節是演唱部分的終止點,旋律定格在d2音上,為樂段的結束完成了復雜的情感色彩。雖然演唱部分到此結束,但音樂本身的情感依然在尾聲部分繼續,最終以降B大調的主音結束。

二、歌劇選段《仰長天,淚如雨下》的演唱風格分析

(一)歌劇選段《仰長天,淚如雨下》情感基調的把握

這首詠嘆調出現在歌劇的第一幕,場景設定在敵人屠殺共產黨員的刑場上。作品的主要情感基調圍繞著七叔公對即將犧牲的共產黨員的不舍之情展開,同時他內心充滿對敵人的仇恨。作為一位長者,七叔公在目睹英勇的共產黨員被無情殺害時,心中的悲痛無以言表。然而,在他內心深處更為撕裂的情感是那種對殘酷現實的無力感——他明知敵人兇殘,卻無法改變當前的命運,只能眼睜睜地看著革命戰士倒下。這種無助與憤怒交織在一起,使得他的歌聲既充滿悲愴,又帶著控訴的力量。

在這首詠嘆調中,七叔公的演唱不僅僅是在表達對革命同志的悲痛,更是在描述一場人性與命運的對抗。在他演唱的過程中,仇恨與悲傷交錯融合,描繪了小主人公娟子即將失去母親的慘痛情景。娟子作為歌劇中的小主人公,在這個時刻正面臨著人生最為悲慘的時刻,而七叔公則像是她的情感代言人,用他的聲音和情感表達了對即將逝去生命的惋惜和對無情現實的哀嘆。在這一段詠嘆調的演唱中,情感把握的重點在于七叔公內心的矛盾與掙扎。他對敵人的仇恨深入骨髓,但面對殘酷的現實,他卻無力改變。這種情感的矛盾性賦予了角色深刻的人性維度。七叔公的控訴并不是簡單的憤怒發泄,而是一種無助的吶喊——他仰天長嘯,充滿對命運的嘆息。

在演唱過程中,情感的設計中注重“哭腔”的運用,以此增強七叔公的悲痛感,使觀眾更容易感同身受。同時,“哭腔”的運用也凸顯了七叔公在當時情感的無奈與悲傷,進一步深化了角色的情感層次。然而,在此之后,七叔公并沒有完全沉溺于悲痛中,他隨即展現出革命必勝的堅定決心和堅強勇敢的大無畏形象。盡管眼前是死亡與痛苦,但他的內心深處對革命勝利的信念卻未曾動搖。這種由悲痛轉向憤慨,再到堅定信念的情感變化,塑造了七叔公這一人物豐富的情感內涵。

因此,詠嘆調《仰長天,淚如雨下》不僅僅是對情感的宣泄,更是對革命信念的表達。復雜的情感交織在一起,展現了他既善良又正義的性格特質。這段詠嘆調的演唱不僅為角色的首次亮相奠定了深刻的情感基礎,也為整部歌劇的發展注入了革命精神的力量。在演唱時,演員必須通過情感的多層次表達,展現七叔公悲痛中的堅韌與革命中的勇氣,為觀眾帶來多維的藝術體驗。

(二)歌劇選段《仰長天,淚如雨下》演唱技巧分析

首先要明確的是,這首詠嘆調的創作借鑒了中國戲曲中的板腔體結構,特別是在節奏方面采用了散板節奏。這種獨特的節奏形式不僅使得詠嘆調在音樂結構上具有濃厚的戲曲韻味,也為演唱者在情感表達和咬字處理上提出了更高的要求。在演唱這首詠嘆調時,咬字必須緊密配合旋律的發展,尤其是在旋律快速變化、大段轉換多個音符時,演唱者要能夠靈活掌握音符的節奏,而不能因為旋律音符密集或節奏緊湊就忽視韻腳的清晰度。“要咬得夸張些,對于一個字的長音加旋律要用氣流帶動聲音,類似戲曲腔調,最后還要注意歸韻,要做到以字起音,以字行腔,字清音美。”除此之外,演唱者還必須保持板腔體結構的獨特魅力,這種戲曲腔調對中國觀眾而言有著特殊的情感共鳴。因此,在演唱時,保持這種腔調的韻味尤為重要。為此,發音的準確性和旋律的表達要協調統一。在保證元音清晰的基礎上,還需適當地利用氣息、聲音技巧來展現戲曲唱腔的韻味與特點,從而賦予這首詠嘆調獨特的民族韻味。由于這段詠嘆調的旋律結構中有很多附點音符、弱起節奏和旋律的大跳躍,這對歌者的咬字和節奏控制提出了更高的要求,要避免因為節奏的復雜性或情感的強烈表達而模糊了歌詞的清晰度。例如,弱拍處的歌詞發音往往較為輕柔,但卻是表達情感細膩之處,若咬字不清晰,便使觀眾難以理解歌詞的意思,從而影響整體的藝術效果。

作品中大段板腔體唱腔設計的運用,對演唱者穩定的氣息控制提出了更高的要求。板腔體結構本身具有濃郁的戲曲韻味,其旋律線條婉轉、連續,且包含大量上下起伏的旋律跳躍。因此,在演唱這些段落時,穩定而持久的氣息支持顯得尤為重要。通過穩定的呼吸控制,演唱者能夠在長段落的旋律中保持聲音的流暢性,為作品旋律中的大跳進預留充足的空間,確保音準和音色的完整性。這種對氣息的精細把握,是展現這首詠嘆調中國戲曲獨特韻味的重要前提,也是演唱者在傳達情感時不可或缺的技術基礎。

作為七叔公在歌劇中人物獨白的重要部分,這段詠嘆調體現了他在情感上的復雜性與矛盾沖突。因此,演唱時既要保持胸腔共鳴以增強聲音的厚度和張力,同時也要將咬字的位置適當前移,使聲音更具穿透力和表現力。中國民族歌劇的審美標準強調“字正腔圓”,這意味著演唱時用相對統一的共鳴位置和音色來表現情感時,歌者必須確保每一個字都發音準確,即便是在快速的旋律中,也不能模糊歌詞。所以,在中國民族歌劇美學標準的要求下,充分展示美聲唱法中男中音音色的獨特魅力,是這首詠嘆調在藝術表現中的重要目標之一。此外,這段詠嘆調在音色的運用上,也充分借鑒了中國戲曲中的“哭腔”設計,以此來表達七叔公內心的悲痛、無助和堅韌。這種技巧的運用,不僅增強了七叔公悲傷情感的表現力,也使角色的復雜性得到了充分展現。

歌劇選段《仰長天,淚如雨下》在情感表達上有著極為重要的作用,它不僅展示了七叔公面對敵人殘酷壓迫時的無力與悲痛,也為后續劇情的發展奠定了深厚的情感基礎。這首詠嘆調通過七叔公的視角,展現了他在面對反動派暴行時的矛盾心情。這種復雜情感的交織為整個作品的情感基調定下了深沉、悲愴的氛圍。然而,作曲家在創作時不僅僅強調了七叔公的悲痛和無力感,也賦予了這一角色堅強勇敢的一面,并且為七叔公后來的思想轉變埋下了伏筆。這種情感的多層次表達往往容易被演唱者忽視,導致角色的情感復雜性不能得到充分展現。

從技術角度來看,這首詠嘆調看似工作量并不大,但在實際演唱中卻具有很大的難度。首先,作為七叔公在歌劇中的第一首詠嘆調,作品的開篇就使用了一個七度的旋律跳進,直接將音高推至七叔公在整部歌劇中的最高音符位置。這種突然的高音跳進,不僅對演唱者的音準和音色控制提出了挑戰,同時也要求歌者在情感上能夠迅速進入角色,完美展現出角色內心的強烈情感波動。其次,在節奏設計上,作曲家大量運用了散板形式,連續長音的旋律行進不僅需要穩定的呼吸支持,還要求演唱者能夠通過氣息的變化來塑造旋律的流動感。此外,這段詠嘆調還需要演唱者能夠有效傳達出兩種交織的情感基調——悲痛與堅韌。這種復雜的情感表達貫穿于整個旋律之中,因此在演唱過程中,歌者只有通過細膩的情感處理和扎實的技術支撐,才能真正展現出七叔公這一人物的復雜內心,并讓觀眾感受到角色的深刻轉變。總之,作品有效完成的關鍵在于對呼吸的控制和把握兩種情感基調交織的人物內心情感的傳達。

三、結語

歌劇《黨的女兒》選用男中音來塑造主要人物七叔公,這雖然不是中國民族歌劇第一次運用男中音聲部來塑造人物形象,但是在一部中國民族歌劇作品中賦予男中音聲部如此多的唱段,且每首唱段的音樂創作都融入了大量的中國戲曲音樂元素,還是第一次。男中音聲部的演唱方法和大量戲曲板腔體的結合,在賦予角色濃郁民族色彩的同時也對演唱技巧和風格的把握提出了更高的要求。歌劇選段《仰長天,淚如雨下》是七叔公的一首內心獨白,深刻表達了他面對現實壓迫時的無奈與痛苦,也為后續劇情的發展埋下了伏筆,使觀眾不僅看到了他在逆境中的無奈,更為他接下來逐步成長為堅定勇敢的革命者感到振奮。

這首詠嘆調將中國傳統音樂元素融入西方歌劇的寫作技法中,既保留了作品中國戲曲特有的韻味和風格,也增強了音樂的戲劇張力;既體現了西方歌劇中常見的抒情性與情感的傳遞性,也蘊含了中國傳統戲曲中的悲愴與堅韌。因此,演唱者不僅需要掌握扎實的聲樂演唱技巧,還需要對東西方音樂的融合有深刻的理解,這樣才能夠準確地詮釋七叔公這一人物復雜的內心世界,才能夠在演唱中真正傳達出作曲家和編劇所賦予角色的深刻情感與思想內涵。這一過程不僅是對演唱者技術的挑戰,也是對其藝術素養的全面考驗。

《仰長天,淚如雨下》作為整部歌劇的第一首詠嘆調,具有重要的結構性和情感鋪墊的作用。該作品采用了西方歌劇的體裁形式與歌曲創作技法,融入了豐富的中國傳統音樂和地方戲曲元素,這一創作方式也奠定了整部歌劇的音樂創作基調。這首詠嘆調充分展現了作者運用西洋歌劇的演唱方法,在中國民族歌劇的美學標準下塑造人物形象的創作思路。它是男中音的角色塑造與中國戲曲元素相結合的一次成功嘗試,也是中國民族歌劇在發展過程中逐漸形成自己獨特美學標準的有益探索。

參考文獻:

[1]唐潔潔,肖惠卿.“板腔體”演唱在民族歌劇中的運用:以歌劇《黨的女兒》之唱段《萬里春色滿家園》為例[J].黃河之聲,2023(19):148-151.

[2]馬經薇.淺析中國民族歌劇表演形式的多樣化:以歌劇《黨的女兒》為例[J].當代音樂,2023(09):137-139.

[3]張文敏.傳承性·時代性·民族性·創新性:《黨的女兒》的藝術特色[J].戲劇文學,2006(07):80-82.

[4]朱曉娟.談中國歌劇的演唱藝術:從演唱《黨的女兒》選段《萬里春色滿家園》談起[J].內蒙古農業大學學報(社會科學版),2006(02):251-252+291.