巴金《家》對男性博弈的解構

儒家思想下“孝”的解剖父子沖突

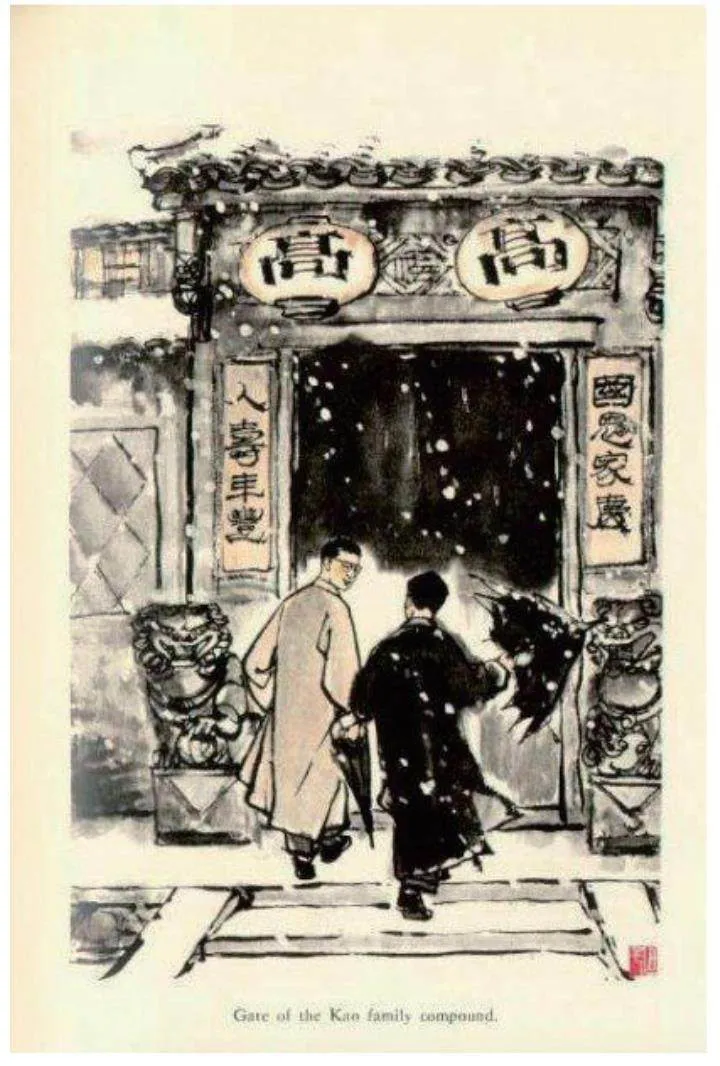

錢穆先生認為:“中國文化,全部都從家族觀念上筑起,先有家族觀念乃有人道觀念,先有人道觀念乃有其他的一切。”可以說,家族的興衰和個人的發展緊密相連,家族題材一直是作家們重點關注并且為之努力的一個文學母題。巴金的《家》所闡釋的家族倫理是文本中最重要的關系,在高家這個大家族中,男性群體之間的博弈從未停止,無論是以中國古代儒家文化為核心的“君為臣綱,父為子綱,夫為妻綱”的倫理綱常,還是用權力支撐起來的“競技場”,都是對家族倫理的客觀認知,倫理觀念貫穿了整部作品。

在巴金的《家》中,男性博弈的第一層表現為父子沖突。高老太爺和克安、克定、克明以及覺新的父親是儒家文化“百善孝為先”觀念熏陶下的傳統型父子關系,高老太爺占據著不容置疑的地位,操控著整個家族的經濟來源,在這層博弈中,表面上“父”具有絕對性的權力優勢。在高老太爺以“愛”為名的控制下,同時也是在愚孝思想的影響下,高家“子”一輩的人過著好吃懶做的寄生蟲般的生活,在這樣的環境下,他們喪失了自我以及人應該具有的主體意識,以遵從父權作為自己“孝”的表現,父子沖突本來就帶有“俄狄浦斯情結”,而傳統孝道的虛偽性在高家被表現得淋漓盡致。高老太爺的兒子們對他言聽計從,總是一副孝子的模樣,表面上尊崇孝道,實際行動卻是另一個標準。就如高老太爺眼中最有成就的克定,其實是一個只會吟詩作對、騙老婆嫁妝錢包養姨太太、坐吃山空的敗家子,他的兒子們暗地里玩小旦、與妓女們在“金陵高寓”鬼混。高老太爺死后,克定的行為甚至更加荒謬,在守孝期間與丫鬟同居,之前的“孝”在這里蕩然無存。他對孝的雙重標準和表里不一正顯示了孝道的虛偽性和丑惡性,從而在父子沖突上體現出對孝的深層次解構。文本里父子之間的沖突除了以上闡釋,還表現在高老太爺和覺新父親之間的情感上,雖然描述不多,但是從高父仕途受阻時高老太爺對兒子的態度就可以看出人情的冷漠,正是這種畸形的人倫關系造成了慘劇。封建宗族制對人倫關系的壓制、父子之間的沖突不僅揭示了孝道的荒誕性,也是在呼吁新一代青年構建平等的新型人倫關系。巴金曾說:“我要為過去那無數的無名犧牲者喊冤!我要從惡魔的爪牙下救出那些失掉了青春的青年。”

新舊思想下“情”的雙重性祖孫代際沖突

祖孫之間的代際沖突包含著復雜的“情”的雙重標準,是一種以“愛”為名的畸形親情關系,是在新舊思想碰撞下產生的沖突,也是五四新思想和封建舊思想之間的博弈間隙。在大時代的號召下,新一代青年的新型倫理觀時空意識覺醒,他們開始在思想上和行動上不受家族的管控,擁有獨立的自我意識。在家族由盛轉衰的時期,他們掙脫家族秩序的束縛,由家庭本位轉向個人本位,淡漠的親情、虛偽的禮教、破碎的記憶、家庭的悲劇—舊家族時空的裂痕推動著追求進步的青年離開非正義的“你們/他們”,去尋找正義的“我們”。與此同時,以高老太爺為主導的家族秩序受到叛逆者的有力沖擊,老一輩的頑固守舊者無論是在身體上還是心理上,都無法與新生力量抗衡,所以在這場差距較大的祖孫代際沖突中,封建父權制衰落,新生代崛起。

巴金稱《家》是“一個正在崩潰中的封建大家庭的全部悲歡離合的歷史”,他寫的全都是真切的事實。在《家》中,兩代人所處文化氛圍和接受的思想的差異,造成了兩代人之間價值觀念的不同,就像覺慧說的,他和祖父之前像“死敵”“仇人”,他和覺民是與高家顯得格格不入的兩個異體,時常感到“孤獨”,每次回到家里,他們都會感到莫名的壓抑,每一個公館都“好像一只怪獸的大口”,是“吃人”的黑洞。由于“長房長孫”“大哥”的身份,覺新時常奉行“作揖主義”和“無抵抗主義”,但他畢竟受到過新文化的影響,呈現出雙面性的人格特征。在《家》中,最有叛逆色彩的高覺慧整體上來說是“勇敢”的,雖然他在面對高老太爺時內心極其恐懼,但他還是遵從自己作為人的主體意識去表達自己的意愿。安德烈·孔特-斯蓬維爾說:“勇敢至少表現出了一種想要從本能或恐懼的原始狀態中解脫出來的心態。勇敢,即使是純粹生理上的勇敢,即使是為自私行為效力的勇敢,也是崇敬的對象。”覺慧以一己之力對抗封建家族,他是一個叛逆者,而真正的叛逆不僅是個人的抗爭,更是對整個社會壓迫、殘酷和苦難的荒謬進行反抗。巴金在《家》代序中也說:“我要向一個垂死的制度叫出我的‘我控訴’。”覺慧離家并與家決裂是對家庭的顛覆,他在與報社同事的交往中產生了超越親情的信仰。高老太爺去世的時候竟然同意覺民拒婚,讓覺慧叫覺民回家,這個曾經高高在上的最高權威者應該不僅是因為舊家族破敗而懇求,其中也許包含著一絲祖孫情,雖然祖父企圖用他的權威控制一切,湮滅年輕人追求自由和愛情的希望,但是他也深受封建思想的毒害,無論他們祖孫之間有著怎樣的芥蒂,在那一刻都化為血緣親情的紐帶。巴金也說:“我說沒有一點留戀,我希望我能夠做到這樣。然而理智和感情常常有不很近的距離。那些人物,那些地方,那些事情,已經深深地刻在我的心上,任是怎樣磨洗,也會留下一點痕跡。我想忘掉他們,我覺得應該忘掉他們,事實上卻又不能夠。到現在我才知道我不能說沒有一點留戀。”覺慧對家的矛盾情感態度也暗含著作者對理智與情感的轉換。

時代環境下“心”的隔膜兄弟沖突

黃子平在談《家》時說,在“弒父”的時代,“大哥”的身份是最為曖昧不明的,他既是“父”的代替物,又是“子”們的同輩,使得“子”們的“俄狄浦斯情結”的排解必須采用更為復雜曲折的形式。從文本中看,覺慧和覺民對大哥的“恨”比對高老太爺的情感還要強烈,這正是因為他們希望覺新能夠沖破傳統社會對自身的限制,積極站到“家”的叛逆者一方,可是受制于身份和責任,覺新前期沒有主體意識,從而與弟弟們之間產生“心”的隔膜,覺慧也總是看不慣大哥的懦弱和妥協,每當覺新讓他們聽話、向他們訴苦的時候,覺慧都表現得異常冷靜,他并不是鐵石心腸,只是不希望自己陷在過去悲傷的沼澤里,每一次哭訴都加深了兄弟之間的隔閡,而這層男性之間的博弈也包含著復雜的身份情感。

《家》主要是以三對年輕人的愛情為線索,面對“包辦婚姻”,兄弟三人也表現出對愛情的不同態度和行動,面對封建家庭的階級對立,覺慧和鳴鳳、覺新和梅芬、覺新和瑞玨之間的愛情都不是真正的“愛”。覺慧和鳴鳳的感情只是一種意識形態假象下的愛情,是前期排遣孤寂的方式和青春期懵懂時同齡異性之間的相互吸引,在高家時,覺慧對鳴鳳也沒有發自內心的尊重,甚至在動作上有些挑釁般的輕浮。安·蘭德說:“一個自尊的男人,一個愛自己也愛生活的男人,會強烈地感覺到需要找到一個令自己心生敬佩的人,找一個在精神上志同道合的人去愛。最吸引他的品質是自尊以及明確的存在價值意識。”顯然,兩個階級不同的人本身就存在差異,鳴鳳在表達愛的時候也只是希望成為覺慧一輩子的奴隸,絲毫沒有平等意識,她是缺少自尊、骨子里帶有傳統意識的女性,因此,鳴鳳對覺慧的愛只是一種對理想對象的完美虛構,而事實證明,覺慧為了更大的理想事業,在鳴鳳向他求救時,經過一夜的思考,他放棄了鳴鳳,這樣的愛情是沒有真情的,但與哥哥覺新的三角戀相比,的確是對傳統婚姻倫理的反抗。覺新因為性格的軟弱而犧牲了兩個善良的女子,他們之間的愛情和婚姻本身就是無愛的結合。婚姻應該是兩個人在意識和認知上的共鳴以及思想上的共同成長,而巴金筆下的女性可以說“她們圣潔的幻影并不表現女性生存的真相和女性愿望的真實,只不過是男性青年反叛父權專制、反抗社會壓迫、進行自我拯救時忠心忘我的助手兼隨手可拋的工具”。他們之間的愛情更多的是充當意識形態的工具,并不是真正意義上“愛”的情感共鳴。雖然兄弟倆都受到了封建家長制的毒害,但是覺慧和覺新表現出不同的態度,鳴鳳跳湖死后,覺慧對舊社會產生了更加強烈的報復心理,而大哥覺新因為自己的懦弱害死了梅芬后仍然沒有覺醒,又聽任“血光之災”的迷信言論,導致瑞玨難產而亡。面對兄弟的勸告,覺新總是搬出過去的事情為自己辯護,由此可以看出封建禮教對人的腐蝕性之強。總的來說,小說顯示了“三種關系沖突”模式中“家”本身的存在或消失的荒誕性,進而在現代意識上凸顯出對“家”的深層解構。

(作者單位:河南科技職業大學)