ICU病人和照顧者對譫妄相關性痛苦體驗質性研究的Meta整合

Qualitative research on delirium related pain experiences of ICU patients and caregivers:a Meta-synthesis

HUANG Cong,GU Mei*Hunan Cancer Hospital,Hunan 410013 China*Corresponding Author GU Mei,E-mail:gumei@hnca.org.cn

Abstract Objective:To conduct a Meta-synthesis of real experience of patients and their families in delirium related pain in intensive care unit(ICU),in order to provide information for the development of targeted and diversified delirium management interventions.Methods:A qualitative study on the home care needs of patients with enterostomy was conducted by computer search on CNKI,WanFang Database,CBM,PubMed,Web of Science,CINAHL,EBSCO,EMbase,PsycINFO,the Cochrane Library and Clinicaltrials.gov.The retrieval time was from the inception to February 2024.The quality of literature was evaluated using the quality evaluation criteria of evidence-based healthcare centers at the Joanna Briggs Institute in Australia and integrated using the Meta-synthesis method.Results:A total of 9 articles were included,including 3 phenomenological studies,1 grounded theory study,and 5 descriptive studies.8 categories were extracted and finally summarized into 4 integrated results:ICU delirium patients had negative emotional experiences,ICU delirium patients experience physical and mental pain,caregivers feel sympathy,anxiety,and worries about the future,mediating factors of delirium related pain.Conclusion:Current evidence shows that the experience of patients and their families during delirium in the ICU includes significant negative emotions and other forms of pain,and high attention should be paid to the psychological support needed by their families.Future research should utilize these recommendations to further explore and address the multifaceted pain associated with delirium in critical care.

Keywords delirium;intensive care unit,ICU;caregivers;patients;qualitative studies;Meta-synthesis;evidence-based nursing

摘要 目的:系統整合重癥監護室(ICU)病人和照顧者在病人住院期的真實體驗,為制定有針對性、多元化的譫妄相關性痛苦管理干預措施提供證據參考。方法:計算機檢索中國知網、萬方數據庫、中國生物醫學文獻數據庫、PubMed、Web of Science、CINAHL、EBSCO、EMbase、PsycINFO、the Cochrane Library、美國臨床試驗數據庫中關于病人和照顧者參與ICU譫妄病人體驗的質性研究,檢索時限為建庫至2024年2月。采用澳大利亞喬安娜布里格斯研究所循證衛生保健中心質性研究質量評價標準評價文獻質量,采用Meta整合方法對結果進行整合。結果:共納入9篇文獻,包括3項現象學研究、1項扎根理論研究、5項描述性質性研究,提煉出8個類別,最終匯總成4個整合結果:ICU譫妄病人存在負性情感體驗;ICU譫妄病人經歷了身體和精神方面的痛苦;照顧者感到同情、焦慮以及對未來的擔憂;譫妄相關性痛苦的中介因素。結論:現有證據表明,病人在ICU譫妄期間的體驗包括明顯的負性情緒和其他形式的痛苦,照顧者應高度重視病人需要的心理支持。未來的研究應利用這些建議進一步探索和解決危重癥護理中與譫妄多方面的相關性痛苦。

關鍵詞 譫妄;重癥監護室;照顧者;病人;質性研究;Meta整合;循證護理

doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2024.23.001

基金項目 湖南省衛生健康委科研課題一般項目,編號:202214055627;湖南省自然科學基金醫衛聯合項目,編號:2024JJ9275

作者簡介 黃聰,主管護師,碩士

*通訊作者 谷梅,E-mail:gumei@hnca.org.cn

引用信息 黃聰,谷梅.ICU病人和照顧者對譫妄相關性痛苦體驗質性研究的Meta整合[J].循證護理,2024,10(23):4181-4186.

譫妄是以注意力、意識和認知發生急性、波動性變化為主要特征的一種急性腦功能障礙綜合征[1],在重癥監護室(intensive care unit,ICU)病人中的發生率高達60%~80%[2]。Williams等[3]將譫妄相關的痛苦描述為一種主觀的情緒體驗。譫妄帶來的主觀情緒體驗(包括焦慮、抑郁、急性和創傷后應激等)是危重病人、照顧者心理負擔及痛苦的常見來源[4]。盡管目前對譫妄的流行病學、治療的知識越來越多,但沒有應對此痛苦的最佳路徑,并且病人和照顧者面臨譫妄帶來的痛苦可能需要不同的管理方法[5]。研究者常常忽視對病人及照顧者的綜合研究,且缺乏病人和照顧者譫妄管理方法的最佳證據總結。了解病人及照顧者的譫妄體驗將有助于對其管理方法提供信息。因不同研究的地域、人種、政策及文化不同,國內外關于ICU病人譫妄體驗的研究集中于單一質性研究,無法全面反映病人及照顧者的體驗。因此,本研究采用Meta整合的方法,對國內外現有的質性研究進行系統整合,以全面闡述病人及照顧者的真實體驗,了解ICU譫妄及相關痛苦的本質和概念,明確中介因素,為ICU譫妄病人構建多元化管理方案提供證據參考。

1 資料與方法

1.1 文獻納入與排除標準

1.1.1 納入標準

1)研究對象:ICU住院病人,年齡≥18歲;病人照顧者包括父母、子女、配偶、親屬等;2)感興趣的現象:ICU病人和照顧者參與的譫妄真實體驗、感受、經歷;3)情境:ICU病人住院期間,病人及照顧者參與了譫妄體驗;4)研究類型:質性研究或混合研究中的質性研究。

1.1.2 排除標準

1)僅有摘要、無法獲取全文或信息不全、重復發表的文獻;2)非中、英文文獻;3)僅報道醫務人員ICU譫妄的觀點和體驗。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索中國知網、萬方數據庫、中國生物醫學文獻數據庫、PubMed、Web of Science、CINAHL、EBSCO、EMbase、PsycINFO、the Cochrane Library、美國臨床試驗數據庫(Clinicaltrials.gov)等數據庫中有關ICU病人和照顧者參與的譫妄真實體驗的質性研究,并追溯其參考文獻。檢索時限為建庫至2024年2月。采用主題詞和自由詞相結合的方式進行檢索,中文檢索詞包括:“病人”“家屬/照顧者/親人/親友/親屬/家庭”“重癥監護室/ICU/監護室/危重”“譫妄/急性腦綜合征/意識障礙/躁動”“痛苦/應激/情緒”“認知/態度/體驗/感受/看法/想法”“質性研究/現象學研究/扎根理論/敘事/詮釋”。以PubMed為例,英文檢索策略如下。

#1 (patient[Tiab]) OR (family[MeSH]) OR (family member[Tiab]) OR (caregiver[MeSH]) OR (relative[Tiab]) OR (carer[Tiab])

#2 (intensive care[Tiab]) OR (critical illness[MeSH]) OR (critical care) OR (ICU[MeSH]) OR (critically ill[MeSH])

#3 (delirium[MeSH]) OR (delirious[Tiab]) OR (agitation[Tiab]) OR (neurocognitive disorder[Tiab]) OR (ICU psychosis[Tiab]) OR (cognition[Tiab]) OR (cognitive dysfunction[Tiab]) OR (cognitive disorder[Tiab]) OR (confusion[Tiab]) OR (disorientation[Tiab]) OR (bewilderment[Tiab]) OR (frenzy[Tiab]) OR (traumatic psychoses[Tiab]) OR (organic mental disorder[Tiab]) OR (stress[Tiab]) OR (emotional distress[Tiab])

#4 (view[Tiab]) OR (attitude[MeSH]) OR (experience[Tiab]) OR (perception[Tiab]) OR (thought[Tiab]) OR (opinion[Tiab]) OR (interview[Tiab]) OR (focus group perspective[Tiab]) OR (belief[Tiab]) OR (feeling[Tiab]) OR (expectation[Tiab]) OR (qualitative study[Tiab]) OR (narrative review[Tiab]) OR (hermeneutic[Tiab]) OR (phenomenology[Tiab])

#5 #1 AND #2 AND #3 AND #4

1.3 文獻篩選和資料提取

由2名接受過循證方法學系統培訓的研究者獨立進行文獻篩選和資料提取,交叉核對,若2名研究者出現意見分歧無法達成一致時,則由第3方裁定。資料提取內容包括作者、發表時間、國家、質性研究方法、研究對象、感興趣的現象和主要研究結果等。

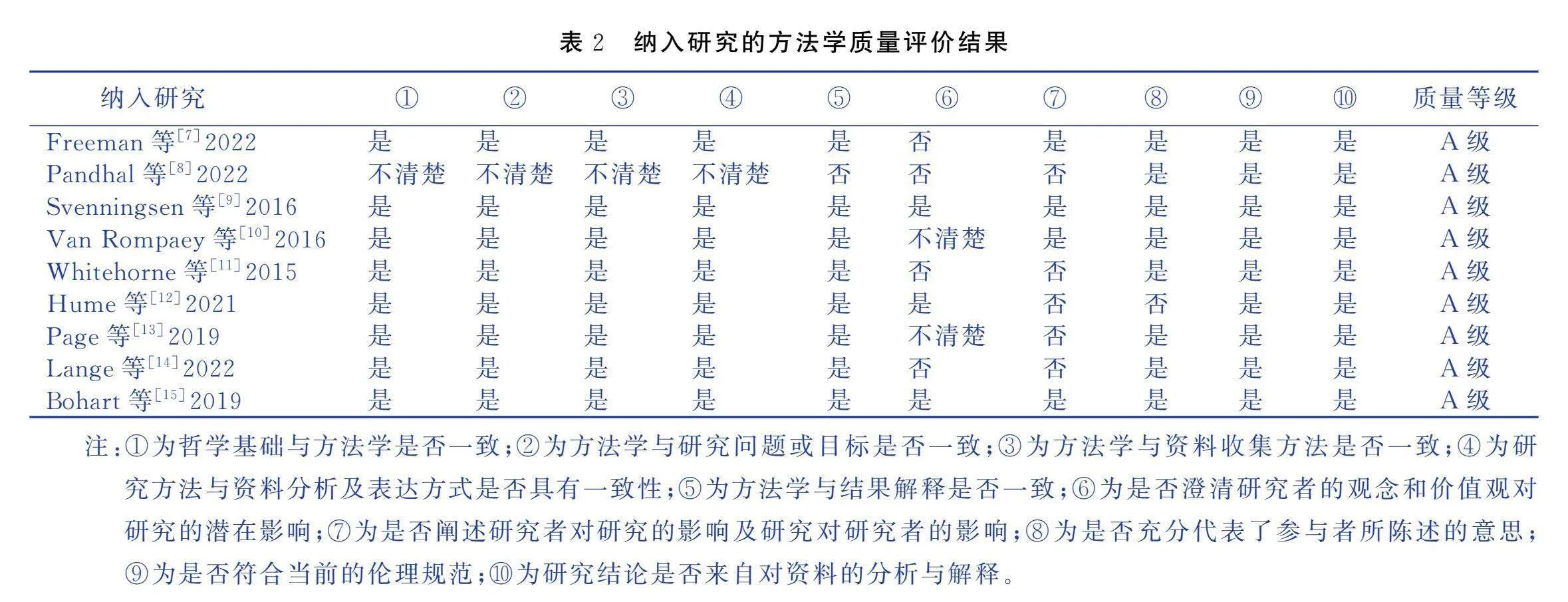

1.4 文獻質量評價

由2名接受過質性研究方法學培訓的研究者采用澳大利亞喬安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute,JBI)質性研究質量評價標準[6]對納入研究進行獨立評價。評價內容共9項,每項均采用“是”“否”“不清楚”或“不適用”來評價。“符合全部標準,偏倚的可能最小”為A級;“符合部分標準,偏倚性可能為中度”為B級;“完全不符合標準,偏倚性可能最大”為C級。獨立評價文獻后比較評價結果,若出現分歧,則通過討論或咨詢第3名研究者的意見決定,最后納入質量等級為A級或B級的文獻。

1.5 Meta整合方法

采用JBI匯集性整合方法[6]對結果進行整合,收集包括主題、隱含的意義、分類等研究結果,依據其含義進一步匯總,使結果更具有針對性、說服力和概括性。研究者反復閱讀、理解、分析各結果的含義,將相近或同類結果整合歸納為新的類別,再將新類別歸納成整合結果。本研究團隊包括研究助理(全日制研究生,負責關鍵詞檢索查詢)、醫生(負責概念/目標解釋和傳播)和研究秘書(負責整理、統計),團隊成員均有重癥監護、姑息治療和譫妄方面的專業知識。本研究分析參與者的語錄,優先考慮病人和照顧者的觀點和經歷,分別分析病人和照顧者的表述,以闡明不同的主題。

2 結果

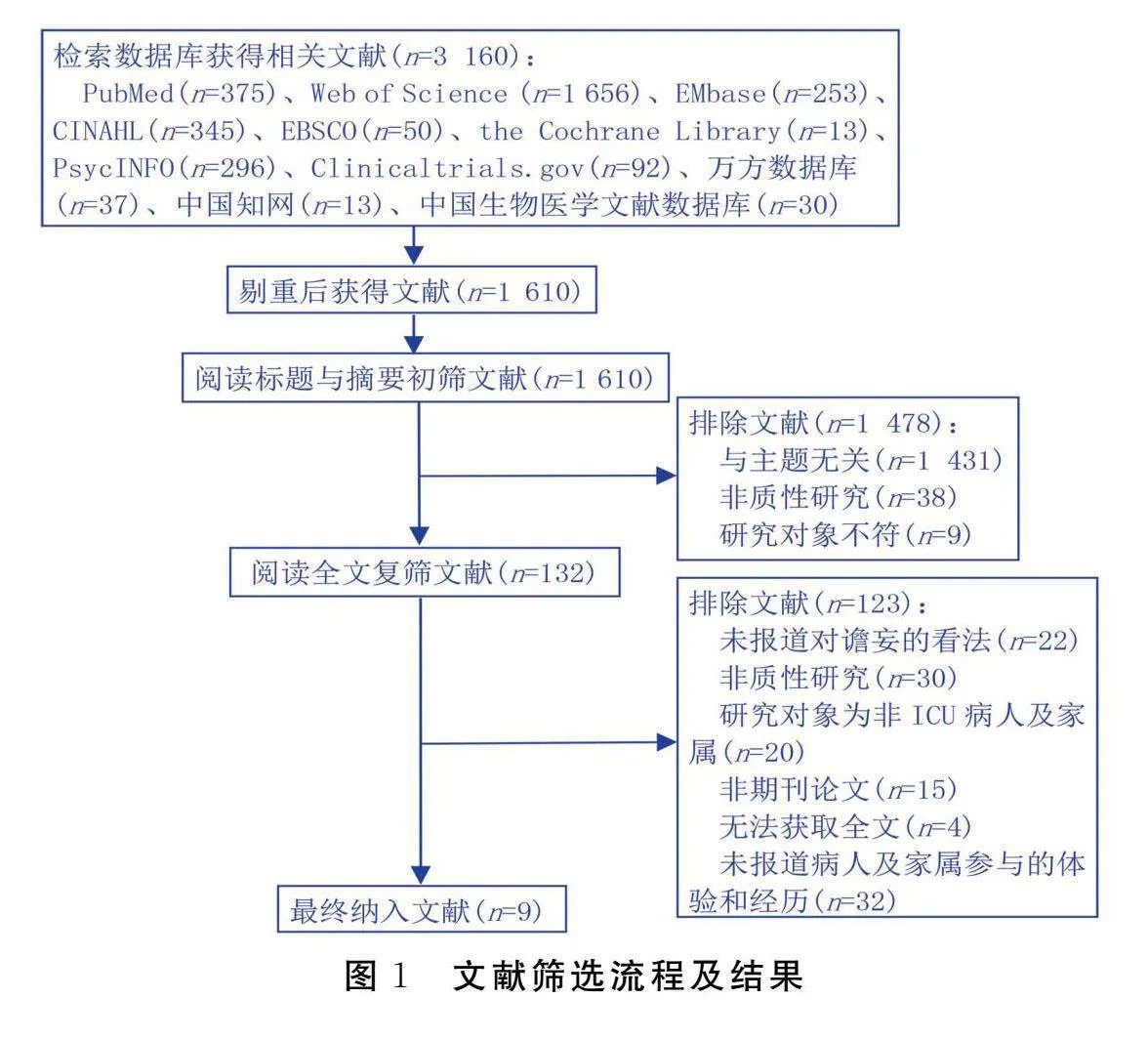

2.1 文獻檢索結果

初步檢索獲得相關文獻3 160篇。經去重、閱讀標題和摘要初篩、閱讀全文復篩文獻后,最終納入9篇文獻[7-15],其中現象學研究3篇[9,12,15],扎根理論研究1篇[11],描述性質性研究5篇[7-8,10,13-14]。文獻篩選流程及結果見圖1。

2.2 納入研究的基本特征(見表1)

2.3 納入研究的方法學質量評價(見表2)

2.4 Meta整合結果

通過對納入研究進行反復閱讀、理解和分析,提取到164條病人語錄和91條照顧者語錄,將相似結果歸納為8個新的類別,最終匯總成4個整合結果。

2.4.1 整合結果1:ICU譫妄病人存在負性情感體驗

病人在譫妄期間和譫妄過后經歷的痛苦包括情感、認知、身體和精神痛苦。在譫妄期間,病人感到恐懼、憤怒、誤解、空虛、沮喪和不知所措。

2.4.1.1 類別1:恐懼、害怕情緒

主要情緒是恐懼。1例病人描述在譫妄期間“害怕,真的很害怕”。恐懼往往伴隨著妄想和無助感(“我在山上一直爬、一直爬,不得不殺死很多人才能回來。這感覺太真實了,太可怕了。我無法逃脫,也找不到解決方案”[13])。還描述了被誤解的情況,如“憤怒”“心煩意亂”“沮喪、感情空虛”“情況太糟糕了”[12]。

2.4.1.2 類別2:羞愧、內疚情緒

當譫妄后,病人對屈服于譫妄并為其所做“不良”行為感到羞愧、尷尬和內疚,同時對其做出的行為感到抱歉。“我打了其中1名護士的胸部,我記得當她走進房間時,問她是否就是我打的那個人。她說‘是的’。我道歉了。我對此感到很可怕……當我想到這件事時,我感到很可怕(開始哭泣)。我已經想了好幾次了,我怎么可能做出這樣的事情(困惑)”[15];“我對那些關心我的人感到非常尷尬。我真是個壞蛋。我真得感到內疚”[15];“我想向我的探視者道歉”[14]。

2.4.1.3 類別3:困惑情緒

對自己不完整的記憶(“我不知道我為什么會在那里”[12])、對醫生的話和行為(“醫生們到底在做什么”[10])感到困惑;現實與不真實的夢相結合,更增加病人困惑感(“你不知道該相信什么,什么是真的,什么是假的”[11])。

2.4.2 整合結果2:ICU譫妄病人經歷了身體和精神方面的痛苦

2.4.2.1 類別4:認知障礙

感知扭曲、定向障礙和理解障礙導致病人誤解自己的感覺和環境(“非常迷茫,我不知道現在是晚上還是白天。我腦子里一直在想象到底現在是什么場景……”[7-8]);病人描述自己被身體“束縛”和“綁上帶子”,這意味著身體受到約束的痛苦經歷,對醫務人員采取的干預措施感到不知所措(“……躺在那里一動不動。我不敢動”[11]);有的病人還誤解了ICU醫務人員的行為和意圖(“我被約束住了,被迫接受治療。一個空氣太多的面罩強行戴在我臉上——就像把頭伸出車窗一般,護士開始懷疑,因為我不應該碰喉嚨”[13])。

2.4.2.2 類別5:無法建立正確溝通

病人發現很難與他人建立聯系和交流,如有的病人嘗試去溝通(“我也想問護士一些事情……但我不知道如何開始對話”[9]),有的病人描述了瀕臨死亡的感覺(“我以為我會死”“我無法呼吸”[12]),有的病人則認為醫務人員試圖“綁架”或“殺死”他們[14]。

2.4.3 整合結果3:照顧者感到同情、焦慮以及對未來的擔憂

照顧者敏銳地意識到病人的恐懼和焦躁不安(“他非常激動,他只是不停地喊著我的名字”[9])。部分照顧者描述了病人的定向障礙和感知扭曲(“他一直對自己在哪里以及發生了什么感到困惑……”[9])。盡管照顧者對病人的經歷表示同情,但他們缺乏關于譫妄的知識,對應對譫妄感到困惑和擔憂(“我覺得她很不安,她拉扯身上的線很奇怪。我想,她為什么這么做?我只能說,‘你不能扯身上所有的線’”[12])。有的照顧者表示醫護人員從未談及過譫妄(“他們從沒有和我談過譫妄這件事”[13])。照顧者也對病人未來感到擔憂,懷疑病人是否能從譫妄和危重癥中完全康復過來(“事情很困難,但我很想知道結果最后會如何”[11])。

2.4.4 整合結果4:譫妄相關性痛苦的中介因素

2.4.4.1 類別6:護士是否在場、是否友善及其解釋

護士的存在、言語和行動傳達了善意和安全感值得贊賞(“不安、冷漠——這就是我的感受。不是所有時候……當護士走近我時,這些感受就消失了……護士的出現非常重要”[8])。1例病人將與護士的眼神交流描述為“最重要的事情”。當護士傳達理解、原諒并提供解釋時,病人得到了寬慰(“我咒罵,但他們理解。他們已經習慣了。一些護士甚至原諒了我”[8];“當我突然想到什么時,我去找護士,要求她解釋”[8])。

2.4.4.2 類別7:對家的思念及家庭支持

對家的思念增強了病人存活的耐心和希望(“在家待一段時間的感覺給了我更多的耐心;現在我知道我回家了”[13])。重要的是,病人提到了照顧者、家庭提供的安慰、保護和支持,甚至包括那些已故的人(“有兩條路要走:一條是隧道,隧道盡頭的光閃閃發光;它幾乎悄悄地對我說:‘停止呼吸,你會到達那里的’。但幸運的是,我的女兒在另一條路的盡頭。她懷孕了,我必須活下來才能見到我的外孫。也許這就是為什么我在這么多周后仍在呼吸,我的孫子、孫女總是和我在一起,甚至還有一些已故的親戚掛在天花板上。這甚至都不可怕;他們沒有造成任何傷害。我認為他們不想打擾我,不知怎么的,這甚至讓我感到安慰”[10])。

2.4.4.3 類別8:照顧者重視與醫務團隊的溝通、積極有效參與

照顧者與醫務人員就譫妄進行溝通有助于照顧者了解情況。當醫務人員解釋譫妄時,這有助于減輕他們的恐懼和疑慮(“當我聽說譫妄時,我松了一口氣,因為它解釋了我所看到的”[7])。他們渴望得到信息支持,如果醫務人員告訴他們(“他今天有點難過”;“他現在有點困惑”;“今天很累”[8]),照顧者希望更好地了解譫妄,更愿意從醫務人員那里獲得信息,盡可能多地獲得信息,并了解情況。

照顧者參與護理使病人和照顧者都受益。一位照顧者描述了與譫妄病人接觸和對其安慰的情景(“你去睡覺吧;我會在這里;我會保護你的安全”[9])。家人陪伴是使病人更熟悉和更有意義地參與管理譫妄的方式。例如,照顧者帶來的物品是病人日常熟悉的東西。(“……我的意思是,她非常喜歡看新聞,所以即使電視一直在播放,我還是把報紙帶來,閱讀頭條新聞和她感興趣的東西”[11]),討論日常事務(“我和他談論日常事務,比如孩子們……并試圖分散他的注意力”[12]),幫助病人恢復定向力(“我們準備了白板,在上面寫上日期、時間,這樣她就知道今天是星期幾”“就像一份作為提醒的清單,我可以做一些事情,幫助病人,甚至幫助護士……我知道護士都很忙”[11])。而當譫妄病人出現康復跡象時,照顧者通常如釋重負(“現在他們的想法思維更加清晰了。我們可以看到,他與之前不同了”[8])。

3 討論

3.1 病人和照顧者對譫妄的體驗存在負性體驗,具有情感、認知、身體和精神等維度

本研究整合了關于ICU譫妄相關的痛苦體驗及其中介因素。病人和照顧者表述中,在譫妄期間和譫妄之后直接經歷了的不同情緒,包括恐懼、憤怒、羞恥及不確定性。本研究結果與其他環境中的研究結果一致。在非ICU環境的質性研究中,譫妄體驗的病人同樣有恐懼、憤怒、困惑和羞辱等情緒[16]。可能主要與照顧者缺乏譫妄管理相關知識和能力以及醫生對譫妄的解釋和提供的信息不足有關,使得照顧者對預后擔憂。本研究結果還表明,在譫妄后期,病人情緒從主要的恐懼轉變為羞恥、尷尬和內疚。這種細微差別可以幫助細化對譫妄相關痛苦軌跡的理解,提示在臨床實踐和未來研究中,明確評估和干預的具體目標和時間點。建議未來譫妄研究中可采取的評估工具,包括病人報告結果測量信息系統(PROMIS)[17]。本研究除了描述譫妄相關性痛苦情緒上的性質,還報道了認知、身體和精神上的維度。ICU環境,如監護儀、呼吸機等儀器報警的噪聲,干預措施如插管、氧氣面罩、約束措施,和瀕臨死亡的感受加劇了譫妄期間的痛苦。與Williams等[3]的研究結果一致,研究結果顯示,譫妄相關性痛苦與許多因素相關,如譫妄持續時間越長,嚴重程度越高、功能狀態預后越差以及潛在并發癥情況。Wilson等[18]研究中強調創造人文的ICU環境和護理至關重要。

3.2 加強溝通交流,多方式的人文措施減輕病人譫妄性痛苦

本研究結果顯示,病人和照顧者重視醫務人員在譫妄的整個過程中同他們進行的簡單、富有同情心的人際溝通和行為,這些可以緩解譫妄相關性痛苦,表明ICU人文關懷的必要性[14]。Marra等[19]在譫妄預防的集束化干預策略ABCDEF中強調家庭在制定病人護理計劃中的參與和授權的重要性。本研究結果還表明,照顧者積極參與可以使病人在康復中受益。鼓勵照顧者參與,如協助溝通和定向力恢復、情感交流和基礎護理等。通過提供身體接觸,如牽手、撫摸,維護個人衛生如口腔護理、刷牙和交流以及閱讀新聞、匯報家庭動態等方式[20]。如有必要,讓照顧者參與臨床決策并讓他們參與跨學科查房也至關重要[21]。

早期識別、評估譫妄發生的風險因素,積極預防譫妄發生因素以縮短其持續時間;通過癥狀處置如疼痛、呼吸困難的管理以及合理使用約束(減少或不使用)來促進病人舒適[16];盡早開展鍛煉以保障病人功能;減少ICU夜間噪聲,保持光線柔和[17]。譫妄癥狀好轉后,推薦立即向病人進行耐心的安撫、解釋和教育,以幫助和減輕譫妄期間的羞恥感、內疚感。

3.3 關注照顧者參與體驗,重視照顧者需求

本研究結果顯示,照顧者缺乏譫妄相關知識,對應對譫妄感到困惑和擔憂,往往表現出焦慮、無助。危重病人入住ICU后,其家庭成員承受著巨大的身心壓力,尤其是病人直接照顧者表現更為明顯。建議醫療團隊在診治病人的同時,應該重視照顧者需求,照顧者情緒的好壞對病人有著直接的影響;可制訂譫妄相關健康宣教計劃,通過多種形式宣教,為家屬提供譫妄相關專業知識和情感支持。甘曉慶等[22]通過建立微信群的方式,利用家屬參與性護理的優勢,有效降低了譫妄的發生率,縮短了病人機械通氣及ICU住院時間,同時提高了家屬滿意度。在譫妄管理中,在“病人和照顧者為中心”綜合模式下,醫護患3方都起著重要的作用。

4 小結

本研究對9項質性研究進行Meta整合,探討了ICU病人及照顧者的譫妄體驗和譫妄相關性痛苦的中介因素,提煉出8個新的類別,最終匯總成4個整合結果:ICU譫妄病人存在負性情感體驗;ICU譫妄病人經歷了身體和精神方面的痛苦;照顧者感到同情、焦慮以及對未來的擔憂;譫妄相關性痛苦的中介因素。本研究納入的文獻均為英文文獻,可能對研究結果產生偏倚。其次,相關研究對病人及照顧者認為為何對緩解這種痛苦有益關注較少,這應該是未來探索性研究的重點。未來可開展更多研究探討照顧者參與ICU譫妄管理的體驗以及包括有譫妄經歷的人進入跨學科研究團隊,來解決研究人員的偏倚。制定譫妄相關性痛苦的定義,準確描述其性質和維度,進而為ICU和其他環境中的譫妄干預研究提供客觀一致的測量標準。

參考文獻:

[1] VANWOERDEN S,STEPP S D.The diagnostic and statistical manual of mental disorders,fifth edition,alternative model conceptualization of borderline personality disorder:a review of the evidence[J].Personality Disorders,2022,13(4):402-406.

[2] STOLLINGS J L,KOTFIS K,CHANQUES G,et al.Delirium in critical illness:clinical manifestations,outcomes,and management[J].Intensive Care Medicine,2021,47(10):1089-1103.

[3] WILLIAMS S T,DHESI J K,PARTRIDGE J S L.Distress in delirium:causes,assessment and management[J].European Geriatric Medicine,2020,11(1):63-70.

[4] MALDONADO J R.Delirium pathophysiology:an updated hypothesis of the etiology of acute brain failure[J].International Journal of Geriatric Psychiatry,2018,33(11):1428-1457.

[5] DEVLIN J W,SKROBIK Y,GLINAS C,et al.Clinical practice guidelines for the prevention and management of pain,agitation/sedation,delirium,immobility,and sleep disruption in adult patients in the ICU[J].Critical Care Medicine,2018,46(9):e825-e873.

[6] Joanna Briggs Institute.Joanna Briggs Institute reviewer′s manual[EB/OL].(2020-03-01)[2021-12-09].https://reviewersmanual.joannabriggs.org/.

[7] FREEMAN S,YORKE J,DARK P.The patient and their family′s perspectives on agitation and its management in adult critical care:a qualitative study[J].Intensive amp; Critical Care Nursing,2022,69:103163.

[8] PANDHAL J K,VAN DER WARDT V.Exploring perceptions regarding family-based delirium management in the intensive care unit[J].Journal of the Intensive Care Society,2022,23(4):447-452.

[9] SVENNINGSEN H,EGEROD I,DREYER P.Strange and scary memories of the intensive care unit:a qualitative,longitudinal study inspired by ricoeur′s interpretation theory[J].Journal of Clinical Nursing,2016,25(19/20):2807-2815.

[10] VAN ROMPAEY B,VAN HOOF A,VAN BOGAERT P,et al.The patient′s perception of a delirium:a qualitative research in a Belgian intensive care unit[J].Intensive amp; Critical Care Nursing,2016,32:66-74.

[11] WHITEHORNE K,GAUDINE A,MEADUS R,et al.Lived experience of the intensive care unit for patients who experienced delirium[J].American Journal of Critical Care,2015,24(6):474-479.

[12] HUME V J.Delirium in intensive care:violence,loss and humanity[J].Medical Humanities,2021,47(4):496-506.

[13] PAGE P,SIMPSON A,REYNOLDS L.Constructing a grounded theory of critical illness survivorship:the dualistic worlds of survivors and family members[J].Journal of Clinical Nursing,2019,28(3/4):603-614.

[14] LANGE S,MEs DRZYCKA-DA B W,FRIGANOVI′C A,et al.Family experiences and attitudes toward care of ICU patients with delirium:a scoping review[J].Frontiers in Public Health,2022,10:1060518.

[15] BOHART S,MERETE M A,FORSYTH H S.Do health care professionals worry about delirium? relatives′ experience of delirium in the intensive care unit:a qualitative interview study[J].Intensive amp; Critical Care Nursing,2019,53:84-91.

[16] FINUCANE A M,LUGTON J,KENNEDY C,et al.The experiences of caregivers of patients with delirium,and their role in its management in palliative care settings:an integrative literature review[J].Psycho-Oncology,2017,26(3):291-300.

[17] LINDSAY S E,BAUER J,BOUTON D,et al.Patient-reported outcome measurement information system (PROMIS) scores in pediatric idiopathic toe walkers[J].Journal of Pediatric Orthopedics,2022,42(8):e878-e881.

[18] WILSON M E,BEESLEY S,GROW A,et al.Humanizing the intensive care unit[J].Critical Care,2019,23(1):32.

[19] MARRA A,ELY E W,PANDHARIPANDE P P,et al.The ABCDEF bundle in critical care[J].Critical Care Clinics,2017,33(2):225-243.

[20] DAVIDSON J E,ASLAKSON R A,LONG A C,et al.Guidelines for family-centered care in the neonatal,pediatric,and adult ICU[J].Critical Care Medicine,2017,45(1):103-128.

[21] ELY E W.The ABCDEF bundle:science and philosophy of how ICU liberation serves patients and families[J].Critical Care Medicine,2017,45(2):321-330.

[22] 甘曉慶,曹玉,石澤亞,等.家屬參與式護理在預防ICU患者譫妄中的應用[J].齊魯護理雜志,2017,23(3):1-3.

(收稿日期:2024-04-22;修回日期:2024-11-12)

(本文編輯薛佳)