6周力量訓練結合HIIT對舞蹈專業大學生身體形態和肌肉力量的影響研究

摘 要:目的:以32名舞蹈專業大一學生為研究對象,將其隨機分為實驗組(N=17)和對照組(N=15),進行為期6周的力量訓練結合HIIT訓練干預,探究該訓練干預對研究對象在身體形態和肌肉力量上的影響。方法:采納文獻綜述法、實驗法和數理統計法,對干預前后的9項指標進行組內和組間數據分析。結果和結論:實驗組實驗前和實驗后相比,三圍、腹肌耐力、背肌耐力和坐位體前屈明顯改善(Plt;0.05),實驗組腹肌耐力指標的改善明顯高于對照組實驗后的結果(Plt;0.05)。研究結果表明,力量訓練結合HIIT可以改善舞蹈專業學生的身體形態、增強其肌肉力量。舞蹈專業的輔助訓練可借鑒HIIT的訓練原則、力量訓練中的訓練動作,以提升舞蹈專業學生在力量和體能上的專項身體素質,完善舞蹈專業學生的技術水平。

關鍵詞:高強度間歇訓練;力量訓練;舞蹈輔助訓練;體能

Research on the Effects of 6-week HIIT Strength Training on Improving Physical Fitness and Muscular Strength on Dance Major Students

CHEN Ruohan

(Guangzhou Sport University, GuangdongGuangzhou, 510500)

Abstract: Objective: The study divides 32 dance major students into 2 groups: experimental group (N=17) and control group (N=15). A 6-week HIIT strength training as a supplementary special training has been implemented into the 2 groups to investigate the effects of the training on improving their physical fitness and strength training. Methods: The study conducts literature review, experiment, and mathematical statistics to analyze the changes before and after the experiment inter-group and between the groups. Results and conclusion: Results reveal that bust/waist/hip measurements, abdominal muscle endurance, back muscles endurance, and sit-and-reach of the experimental group improve significantly after the 6-week exercise intervention (plt;0.05), and the score of abdominal muscle endurance of the experimental group is much higher than the control group (plt;0.05). The study concludes that strength training combined with HIIT can benefit the physical fitness and muscular strength of dance major students. The supplementary training of dance can refer to the training methods and contents of HIIT and strength training, such training methods can improve the strength and fitness of dance students, and further benefit technical virtuosity of dance performance.

Key words: high-intensity interval training; strength training; dance supplementary training; physical fitness

1引言

21世紀60年代以來,越來越多的歐美芭蕾舞團和當代舞團興起了以體能(physical fitness)為訓練目標的輔助訓練計劃[1]。這些輔助訓練計劃的形式多元,包括普拉提、亞歷山大技術和瑜伽等等,但是對于上述幾種輔助訓練形式給舞者帶來的影響相關的實證研究并不多。隨著力量和體能訓練(strength amp; conditioning)在競技運動員體能專項訓練中作為提升運動員高生理學反應(攝氧量、心率和血乳酸)的訓練內容,舞蹈工作者們意識到對運動訓練原理和經驗借鑒的重要性,以幫助更好地形成獨特于舞蹈訓練經驗的方法[2]。

本研究旨在探索專項的體能訓練對舞蹈專業大學生在身體形態和肌肉力量上的影響。為了探究這一影響,本研究主要使用了文獻綜述法、實驗法和統計法,對納入實驗過程的32名舞蹈專業大學生在有關身體形態和肌肉力量的9項評價指標上進行了采集和統計分析。

1.1 舞蹈訓練的體能發展現狀

從運動生理的角度來看,舞蹈是一項高強度的、間歇的、以人體為載體的活動;從事舞蹈的專業人士應具備良好的有氧基礎和較高的無氧閾值,從而防止血液中乳酸堆積帶來的負面影響,諸如平衡感、姿態和身體協調性的下降、疲勞感進而導致急性或慢性傷病的發生。然而,近些年針對舞者訓練的研究則指出,傳統的舞蹈訓練比較難以提高舞者的有氧水平和無氧水平;并且,對舞者技術技巧提升有直接影響的舞蹈技術課,實際上對舞者體能的開發是很有限的。體能(physical fitness)可定義為個人滿足特定身體任務要求的能力。在舞蹈中,體能包括體成分、關節活動度(柔韌性)、心肺功能(有氧能力)、無氧能力、肌肉力量和神經肌肉協調性等生理參數[2]。對舞者來說,參與正式的舞蹈訓練就是其專業發展和職業技能的基石。近年來,越來越多的實證研究指出,某些形式的舞蹈對增強體質的刺激有限:專業舞者的體能水平和同齡的健康久坐人群基本上持平[3,4];且一般來說,舞者的身體條件不如同等水平的運動員,尤其是在力量方面[5,6]。從教學傳統、教學設計和教學方法來說,舞蹈訓練課在客觀上無法滿足舞者體能全面素質的開發。

首先,從教學傳統來說,與競技運動員的健體形象相比,舞蹈演員的生理條件和社會形象更追求美感,尤其是瘦削的身形和纖長的比例,這就使得者和教師會在一定程度上為了保持線條的美感而舍棄對一些體能要素的開發。比如,相比于其他體能要素,力量訓練常常受到舞蹈課的排斥。舞蹈訓練一直對力量訓練持謹慎態度,歐美學者普遍認為這是由于一直以來對舞蹈演員參與力量訓練會導致肌肥大的擔憂造成。研究顯示,舞蹈的髖關節活動范圍和力量大于平均運動水平,但是在上身、軀干和下肢的力量較弱[7]。由于對舞蹈演員的體重和體脂百分比有較低的要求,同時舞蹈訓練又無法提供足夠的能量消耗來維持低體重和低體脂。因此,舞蹈演員通過節食的方式限制熱量攝入以滿足對低體重和低體脂的要求,這樣的做法增加了受傷風險幾率。

第二,從舞蹈課的教學設計來看,普遍來說,舞蹈的日常訓練最終是為了滿足舞蹈表演人才的培養,這就導致舞蹈課程的設計主要圍繞著舞者的舞蹈表演能力提升這一目的。

舞蹈表演中的平均心率(HR)和最大攝氧量(VO2max)極大地高于舞蹈課堂或舞蹈排練,說明舞蹈表演的運動強度更大[8,9];而舞者的基本功課堂訓練占據了舞者訓練強度的絕大部份,這就帶來了舞蹈技術課的訓練強度是否能有效支撐舞蹈表演所需要強度的問題。舞蹈技術課的作用旨在提升舞者技術技巧的難度、規范性,即整體的動作質量。但是,舞蹈技術課的強度并不等同于解決舞者的體能問題。美國學者Lynn Darby[2]在其《舞蹈生理學》(Physiology of Dance)中探討了舞蹈訓練的金字塔結構,該金字塔結構將舞蹈訓練分為三個明確的部分,每個部分有自己明確的訓練目標:依次包括技術技巧、身心學和體能。現實是在有限的課時和緊迫的課程目標要求下,教師只能解決一到兩個訓練原則,并且是在教學計劃內可以實現的。通常來說,舞蹈技術課主要解決和舞蹈表演直接相關的技術問題,并發展這些直接相關的身體素質,如前文提到的柔韌性、速度和爆發力等;對運動訓練比較熱衷的體能訓練、心理發展中的身心學重視不多,因此舞蹈課也無法實現普遍認知中的體能目標。例如,舞蹈課中的熱身環節由于強度過低,難以產生訓練效果[10];而舞蹈課的中間訓練環節的間歇時長和分組訓練則難以對有氧系統產生足夠的壓力[11,12,13,14]。舞者有氧能力的提升可以通過在日常的舞蹈課堂之外進行單獨的體能訓練干預來實現,這在國外多項實證研究中都得到了證實[2,15,16]。

第三,從教學方法上來看,舞蹈訓練課的訓練強度和休息比重基本上沒有列入舞蹈教學方法中,使得舞蹈老師們并沒有一個可供參考的科學訓練依據。英國學者Matthew Wyon[1]"[RC2]"[17]在針對職業舞者訓練的訓練指南中提出:常見的循環訓練(Circuit training)作為舞蹈訓練的輔助訓練是合理的,訓練強度考慮在最大攝氧量的60%到85%之間、最大心率的70%到90%之間,或持續性主觀體力等級感覺14到17之間。每次訓練的持續時長應當在20到40分鐘之間,建議使用間歇訓練的方式,以提高最大攝氧量。運動和間歇的比例為1:1,每次運動的最優時長為3到6分鐘。強度應當接近力竭——最大攝氧量的90%到95%,或最大心率的90%到95%。原則上說間歇休息也應當采用積極性恢復,這可以更快的促進疲勞恢復。對于舞者來說,一個周期性訓練計劃建議應當將所有訓練形式的總訓練量考慮其中:課堂、排練、表演和輔助訓練。Wyon的研究對于國內舞蹈訓練學者的借鑒意義在于提供了較為精確的運動生理參數來輔助訓練負荷的設置。美國學者Glenna Batson[18]建議考慮舞蹈訓練中的運動休息比重,并指出休息間歇的概念在舞蹈教學法中是極大的缺失的。如前文所述,休息間歇在舞蹈訓練中受到推新課和分組練習的影響,很多技術訓練只有在期末復習課時才能取得真正意義上的訓練效果。由于舞者的運動基礎不同,在推新課和分組練習時,過長的間歇時間難以達到理想的訓練效果。那么,在舞蹈訓練課中如何將“運動-間歇”比例納入到教學過程中?什么是理想的舞蹈訓練“運動-間歇”比?這值得舞蹈訓練從業人員對此類問題進行進一步的科學探究。

1.2 輔助體能訓練在舞蹈訓練中的干預

美國學者Charles Williams等人[19]通過一項16周的力量和體能訓練計劃,重點探究了體能訓練對大學中啦啦隊舞者身體機能的影響。這份訓練計劃內容以抗阻訓練為主,分別強調對舞者上肢、核心和下肢的鍛煉。該研究總結了輔助訓練的四個階段:1.建立正確的運動模式;2.建構運動能力;3.強化肌肉力量;4.強化肌肉爆發力。研究指出,這份16周的力量和體能訓練計劃可以有選擇性的鍛煉到舞者在不同運動平面的運動能力,并提升舞者整體的肌肉耐力和爆發力。

英國學者Yiannis Koutedakis等人[20]進行了一項針對現代舞專業學生的體能專項訓練,實驗組完成每次20-40分鐘、每周2-3次、持續3個月的慢跑、游泳和抗阻訓練。結果顯示,和對照組相比,實驗組在舞蹈表演、最大攝氧量、柔韌性和下肢力量上有顯著性提高,作者指出力量和體能訓練可以提高現代舞舞者的體能和舞蹈表演質量。Koutedakis等人還進行了一項針對芭蕾舞者下肢力量提升的實驗,實驗組進行12周的下肢力量訓練,實驗前后分別進行股四頭肌和腘繩肌力矩的測試。研究結果顯示,12周后實驗組股四頭肌和腘繩肌力矩強于對照組。經皮褶測試,實驗組的體脂顯著降低,并且瘦體重比例更大[4]。

整體來說,舞蹈訓練中的輔助訓練研究更多的借鑒了力量訓練中的訓練方法和訓練動作,并且其研究結果并未指向舞蹈界對于舞者肌肉肥大的恐慌。相反,體能輔助訓練被證實了可以在不影響舞者外形美觀的前提下,降低舞者的體脂率,并增強舞者的肌肉力量[21]。

2研究方法

2.1 實驗法

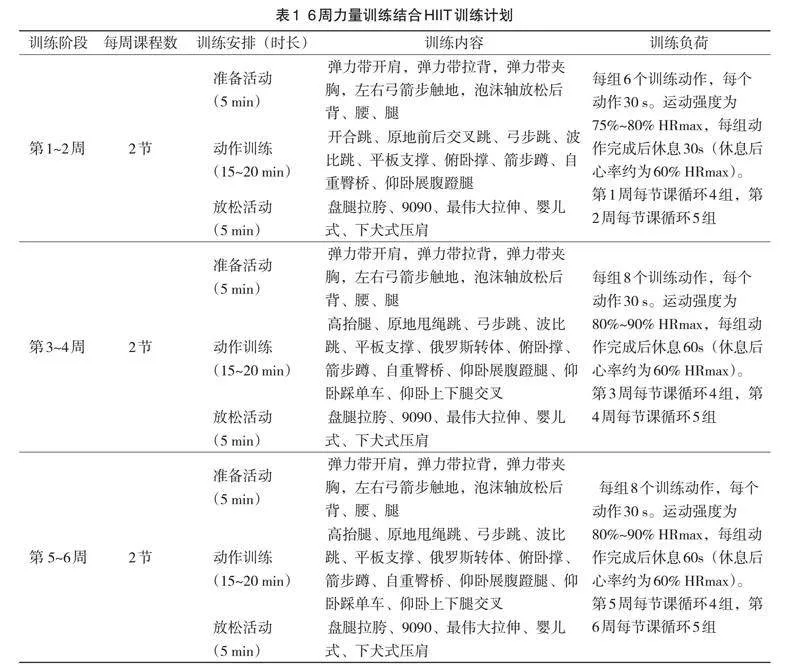

本研究在上述文獻回顧的基礎上,對6周力量訓練高結合HIIT(高強度間歇)對舞蹈專業大學生的身體形態和肌肉力量的影響進行探究。高強度間歇訓練(High Intensity Interval Training,HIIT)屬于間歇訓練的一種,指以大于等于無氧閾或最大乳酸閾穩態的負荷強度進行多次持續時間為幾秒到幾分鐘的練習,且每兩次練習之間練習者不足以完全恢復(間歇時進行靜息或者低強度練習)的訓練方法,具有訓練時間短、訓練強度高的特點[22]。本研究實驗采用高強度間歇訓練法,干預內容以力量訓練中的自重動作為主(表1)。

本研究的受試者為廣州體育學院2023級舞蹈專業大一學生,35名學生進行了表1中所有訓練內容動作的標準化學習。其中3名學生在過程中因出現身體不適退出,因而其運動數據不計入最后的統計中,最終參與全部實驗過程的為32名學生:其中女生為29名,男生為3名。參與實驗的32名學生舞蹈訓練基礎不同,根據實驗內容隨機分為實驗組(N=17)和對照組(N=15)。實驗周期為6周,每周進行兩次時長為45分鐘的高強度間歇訓練。實驗組在每周2次的中國古典舞基訓課(每次課90分鐘)以外,額外參加2次、每次45分鐘的HIIT訓練;對照組僅參加每周2次的中國古典舞基訓課,不參加每周2次的HIIT訓練。實驗前對實驗組和對照組分別進行身體形態和肌肉力量的數據采集;6周高強度間歇訓練結束后,再次進行數據采集。本研究對32名實驗對象身體形態的測試包括胸圍、腰圍、臀圍、體重、體脂和BMI六項評價指標;對肌肉力量的測試包括腹肌耐力、背肌耐力和坐位體前屈三項評價指標。

2.2 數理統計法

結合對照組和實驗組前后采集的指標數據,本研究使用SPSS27.0對實驗組實驗前和實驗后、對照組實驗前和實驗后的9項評價指標的變化、實驗組和對照組的各指標實驗前后差值進行統計分析。本研究的樣本量全部小于等于50(N=32),因而使用S-W檢驗。首先使用SPSS27.0對實驗組和對照組前后測指標進行正態性檢驗,根據實驗組和對照組的正態性檢驗結果,當數據呈現正態分布時(Pgt;0.05),組內使用配對t檢驗;數據不具有正態性特質時(Plt;0.05),組內使用配對wilcoxon符號秩和檢驗。其次,對實驗組和對照組的各指標實驗前后差值統計分析采用獨立樣本t檢驗進行分析。當兩組數據方差齊性檢驗的結果(Levene’s Test for Equality of Variances)顯示方差齊時(Pgt;0.05),使用t檢驗;當兩組數據方差齊性檢驗的結果顯示方差不齊時(Plt;0.05),使用校正后的t’檢驗。

3研究結果

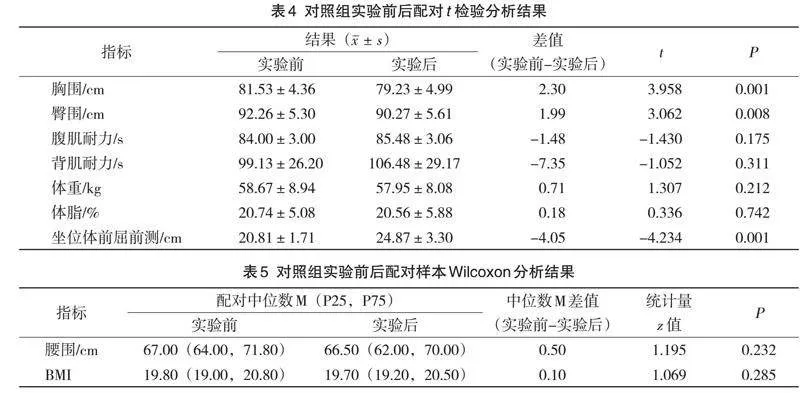

3.1 實驗組三圍、腹背肌耐力、體重、體脂、BMI、坐位體前屈前后測指標變化

經過6周的HIIT訓練,實驗組(N=17)受試者在胸圍、腰圍、臀圍、腹肌耐力、背肌耐力和坐位體前屈6項上有所變化(參見表2、表3)。利用配對t檢驗和wilcoxon符號秩和檢驗研究實驗組前后測數據的差異性,總共9組配對數據,其中有6組配對數據呈現出差異性(Plt;0.05):(1)實驗組胸圍(前測)和實驗組胸圍(后測)之間呈現出0.01水平的顯著性。(2)實驗組腰圍(前測)的中位數(66.000),會明顯高于實驗組腰圍(后測)的中位數(63.000)。(3)實驗組臀圍(前測)和實驗組臀圍(后測)之間呈現出0.05水平的顯著性。(4)實驗組腹肌耐力(前測)和實驗組腹肌耐力(后測)之間呈現出0.01水平的顯著性。(5)實驗組背肌耐力(前測)和實驗組背肌耐力(后測)之間呈現出0.05水平的顯著性(P=0.023lt;0.05)。(6)實驗組坐位體前屈前測(cm)和實驗組坐位體前屈后測(cm)之間呈現出0.01水平的顯著性。

據此,6周力量訓練后實驗組(N=17)在三圍、腹背肌耐力和坐位體前屈6項指標上有明顯的改善和提高。

3.2 對照組三圍、腹背肌耐力、體重、體脂、BMI、坐位體前屈前后測指標變化

對照組(N=15)受試者在胸圍、臀圍和坐位體前屈3項上有所變化。利用配對t檢驗(參見表4)和wilcoxon符號秩和檢驗(參見表5)研究對照組前后測數據的差異性,總共9組配對數據,其中有3組配對數據呈現出差異性(Plt;0.05):(1)對照組胸圍(前測)和對照組胸圍(后測)之間呈現出0.01水平的顯著性。(2)對照組臀圍(前測)和對照組臀圍(后測)之間呈現出0.01水平的顯著性。(3)對照組坐位體前屈前測(cm)和對照組坐位體前屈后測(cm)之間呈現出0.01水平的顯著性。

據此,6周力量訓練后對照組(N=15)在胸圍、臀圍和坐位體前屈3項指標上有改善和提高。

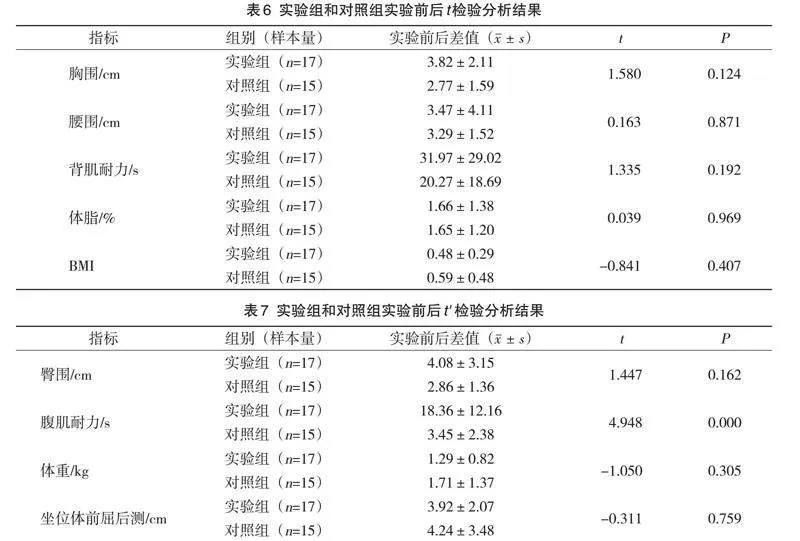

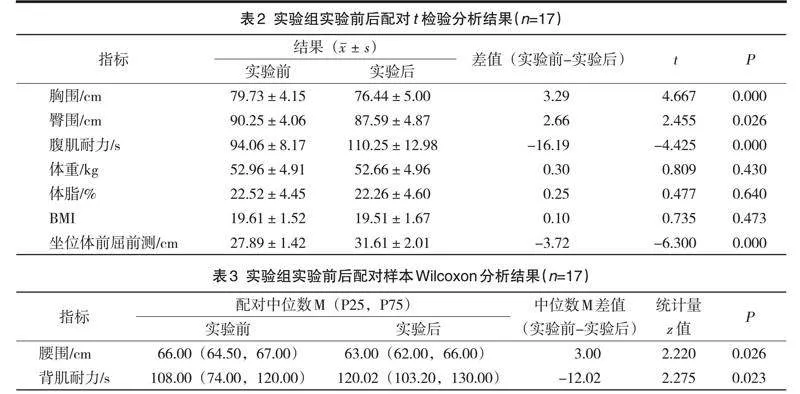

3.3 實驗組和對照組實驗前后差值

利用配對t檢驗(參見表6)和t’檢驗(參見表7)對實驗組和對照組前后測差值進行統計,結果顯示兩組間腹肌耐力指標呈現出0.01水平的顯著性,這表明經過6周力量訓練后,實驗組在腹肌耐力指標一項上比對照組有顯著的提升。

4研究結論與建議

4.1 結論

一、對照組每周進行2次、每次90分鐘的中國古典舞基礎訓練后,胸圍和臀圍呈現顯著下降,坐位體前屈有顯著提升,其他指標干預前后無統計學差異。實驗組在每周2次、每次90分鐘的中國古典舞基礎訓練前提下,進行6周力量訓練結合HIIT干預,其胸圍、腰圍、臀圍的維度有顯著降低,腹肌和背肌的肌肉力量、坐位體前屈有顯著提升,說明6周的力量訓練結合HIIT干預可以改善舞蹈專業學生的身體圍度和增強其肌肉力量。

二、實驗組和對照組干預前后在體重、體脂和BMI指標上無統計學差異。

三、6周力量訓練結合HIIT后實驗組比對照組在腹肌耐力指標上有顯著提升,說明每次45分鐘、每周2次、連續6周的力量訓練結合HIIT干預可以在中國舞基礎訓練的基礎上,有效提升學生的腹肌耐力。

4.2 建議

一、舞蹈專業中的輔助訓練可以采納力量訓練結合HIIT的訓練原則,以干預改善舞者身體圍度,增強肌肉力量,從而強化舞者的體能素質,最終達到提升其舞蹈技術能力的目的。

二、本研究由于受試樣本為某一個年級的舞蹈專業學生,未對更精確的舞蹈專業學生性別進行觀測,因此在男性和女性比例和差異的比較上有待進一步研究。在后續的研究中,可以專門針對同一性別的樣本擴大化,或者不同性別采納力量訓練后的影響差異進行干預研究。

三、本研究由于時間限制,在未來可以考慮增加訓練負荷和干預總時長,以研究干預對象在身體形態和肌肉力量等生理參數上的其他變化。

參考文獻

[1] KOFF S R, Dance science considerations for dance educators."Journal of Physical Education, Recreation amp; Dance [J],"1998, 69(5): 61-63.

[2] RAFFERTY S, Considerations for integrating fitness into dance training. Journal of dance medicine amp; science [J], 2010, 14(2): 45-49.

[3] TWICHETT E A, KOUTEDAKIS Y, WYON M A, Physiological fitness and professional classical ballet performance: a brief review."The Journal of Strength amp; Conditioning Research[J],"2009, 23(9): 2732-2740.

[4] KOUTEDAKIS Y, CROSS V, SHARP NCC.Strength training in male ballet dancers [J]. Impulse. 1996, 4:210-219.

[5]WYON MA, HEAD A, Sharp NCC,REDDING E. The cardiorespiratoryresponses to modern dance classes. JDance Med Sci [J]. 2002, 6(2):41-45.

[6] KOUTEDAKIS Y, STAVROPOULOS-KALINOGLOU A, METSIOS G. The significanceof muscular strength in dance [J]. JDance Med Sci. 2005, 9(1):29-34.

[7] KOUTEDAKIS Y, JAMURTAS A. Thedancer as a performing athlete: Physiological considerations [J]. Sports Med.2004, 34(10):651-661.

[8] WYON M, REDDING E, ABT G, et al.Development, reliability and validity of a multi-stage dance specificaerobic fitness test (DAFT) [J]. J DanceMed Sci. 2003, 7(3):80-84.

[9] REDDING E, WYON M. Strengths andweaknesses of current methods forevaluating the aerobic power of dancers [J]. J Dance Med Sci. 2003, 7(1):10-16

[10] WYON M, REDDING E. Physiological monitoring of cardiorespiratoryadaptations during rehearsal and performance of contemporary dance [J]. JStrength Cond Res. 2005,19(3):611-614.

[11] DAHLSTROM M, INASIO J, JANSSON E,et al. Physical fitness and physical effort in dancers: a comparisonof four major dance styles [J]. Impulse.1996, 4:193-209.

[12] RIMMER J H, JAY D, PLOWMANS A. Physiological characteristics oftrained dancers and intensity levelof ballet class and rehearsal [J]. Impulse.1994, 2:97-105.

[13] ERKERT J. Harnessing the Wind: The Artof Teaching Modern Dance [M]. Champaign, IL: Human Kinetics, 2003.

[14]鄔斌瑤.高強度間歇訓練在提升中國古典舞者有氧能力中的應用研究[D].北京舞蹈學院碩士論文.2021.

[15] KOUTEDAKIS Y, SHARP NCC. The Fitand Healthy Dancer [M]. Chichester, UK:Wiley, 1999.

[16] GROSSMAN G, WILMERDING MV. Theeffect of conditioning on the height ?of dancer’s extension in à la seconde.J Dance Med Sci [J]. 2000, 4(4):117-121.

[17] WYON M. Cardiorespiratory training for dancers [J]. J Dance Med Sci.2005, 9(1):7-12.

[18] BATSON G. Revisiting overuse injuriesin dance in view of motor learningand somatic models of distributed practice [J]. J Dance Med Sci.2007,11(3):70-5.

[19] WILLIAMS C C, GDOVIN J R, ALLEN C R, et al. Strength and conditioning considerations for collegiate dance [J]."Strength amp; Conditioning Journal,"2016, 38(2), 88-95.

[20] KOUTEDAKIS Y, HUKAM H, METSIOS G,et al. The effects of three monthsof aerobic and strength training on selectedperformance and fitness related-relatedparameters in modern dance students [J].J Strength Conditioning Res, 2007, 21: 808–812.

[21] STALDER MA, NOBLE BJ, WILINSONJG. The effects of supplementalweight training for ballet dancers [J].J Appl Sport Sci Res. 1990, 4(3):95-102.

[22]黎涌明.高強度間歇訓練對不同訓練人群的應用效果[J].體育科學,2015,35(8):59-96.

基金項目:廣東省普通高校青年創新人才類項目(2023WQNCX035)。

作者簡介:陳若菡,1992,女,博士研究生,講師,研究方向:舞蹈教學和訓練、研究方法論.