公木:“首先是個戰士,然后才是詩人”

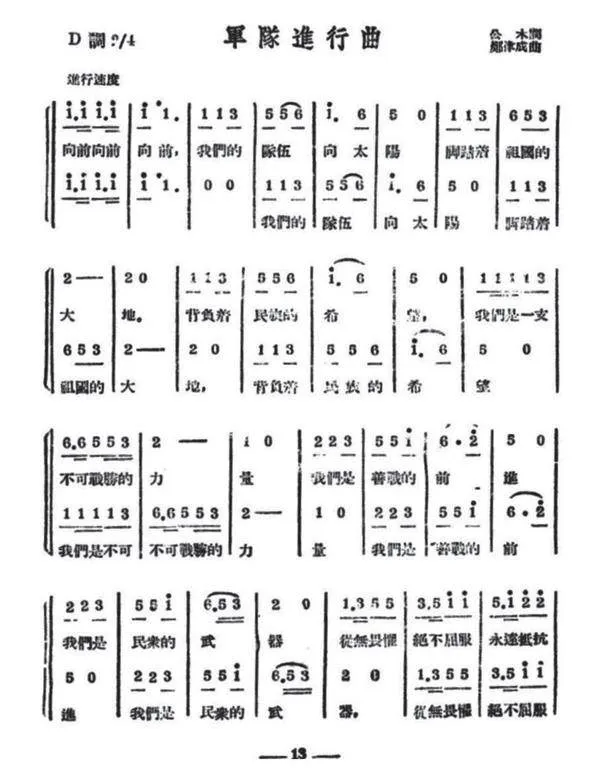

當今人們談到公木時,往往稱他為詩人、學者和教育家,公木對自己的定位卻是“首先是個戰士,然后才是詩人”[1]。公木一生中并沒有親身扛槍上過前線,他所創作的多首詩歌卻在戰場上被廣泛傳頌,其中最有名的當屬《軍隊進行曲》,現抄錄全文如下:

向前 向前 向前!

我們的隊伍向太陽。

腳踏著祖國的大地,

背負著民族的希望,

我們是一支不可戰勝的力量。

我們是善戰的鐵軍,

我們是民眾的武裝。

從無畏懼,

絕不屈服,

永遠抵抗,

直到把日寇逐出國境,

自由的旗幟高高飄揚。

聽!風在呼嘯軍號響;

聽!抗戰歌聲多嘹亮!

同志們整齊步伐奔向解放的戰場,

同志們整齊步伐奔向敵人的后方,

向前 向前!

我們的隊伍向太陽,

向華北的原野,

向塞外的山崗。[2]

《軍隊進行曲》作于1939年,為《八路軍大合唱》其中一首,由公木作詞,鄭律成譜曲,曾刊于1941年8月1日《新音樂月刊》第3卷第1期,后收入新光音樂研究社1942年編印的《新歌手冊》;又名《八路軍進行曲》,1946年6月曾收入東北軍政大學文藝工作團編印的《解放歌聲》第1集;后更名為《人民解放軍進行曲》,曾收入新華書店保定總分店1949年5月出版的《平原歌聲》第5集,歌詞有改動;1965年,歌曲再次更名為《中國人民解放軍進行曲》。1988年迎接建軍節60周年之際,《人民日報》7月26日第一版上刊登了《中央軍委決定我軍軍歌〈中國人民解放軍進行曲〉》,并強調:“《中國人民解放軍進行曲》形象鮮明,旋律流暢,音調堅實,節拍規整,集中體現了人民軍隊豪邁雄壯的軍威,具有一往無前的戰斗風格和摧枯拉朽的強大力量。”[3]自此,在一代代戰士口中傳唱的《軍隊進行曲》正式成為中國人民解放軍軍歌。

在創作《軍隊進行曲》之前,公木的詩歌風格多樣,既有《臉兒紅》等帶有舊體詩詞韻味的愛情詩,也有對現實悲劇有感而發的《時事打牙牌》《父與子》等現實主義詩歌。如果說早期的創作是公木作為一個知識分子借詩歌抒寫大時代下的個人情感和感慨,那么進入延安以后,公木的生活與交際環境都發生了極大的變化,他在這里結識的詩人朋友、閱讀的中外詩作以及接觸的群眾生活共同重塑了他的審美意識,也重塑了他對文藝與政治的看法。用公木自己的話來說,“具體落實,特別是經過整風運動,經過延安文藝座談會,經過大鬧秧歌運動,更給我、我的靈魂和我的詩打上了深刻的烙印”。[4]以《八路軍大合唱》《鳥槍的故事》為代表的一批充滿革命戰斗激情的詩歌創作成為他此后一生堅定自己戰士身份的開端。

1938年8月,公木護送幾位不適合在前線工作的女同志去延安,自此開始了在延安長達8年的集體生活。公木首先進入延安抗日軍政大學(簡稱“抗大”)第一大隊第四中隊四小隊,接受了4個月的政治和軍事訓練,其間正式加入中國共產黨。之后他先后被調至抗大文工團和政治部宣傳科編寫歌詞、擔任干事,主要負責對戰士進行時事政策的宣傳教育。由于連隊分散,他常常跋山涉水,早出晚歸。但公木知識淵博,講課認真負責,語言生動活潑,深受戰士們的歡迎。這種與工農兵群眾同甘共苦的生活是公木之前從未有過的人生經歷,也正因如此,他很快適應了自我身份的轉換,將個人融入集體之中。這一階段他利用業余時間創作的詩歌中,出現了許多早期所沒有的人物和風光,如黑夜里值守的崗兵(《子夜崗兵頌》)、對準敵人開炮的炮兵(《炮兵歌》)、戰場上的南丁格爾(《護士之歌》)、種鹽英雄郭負才(《十里鹽灣》)、推著風箱為戰士煮綠豆水的老大娘(《風箱謠》)等等,而《軍隊進行曲》中堅定向前的戰士形象就來源于他平時所接觸的八路軍戰士們。

另外一個直接促成《軍隊進行曲》問世的重要因素是與作曲家鄭律成的合作。鄭律成,朝鮮作曲家,1933年于南京進入朝鮮軍事干部學校學習,1936年擔任抗日救亡組織“五月文藝社”理事,并創作處女作《五月之歌》,之后還為《戰時婦女歌》《發動游擊戰》等抗戰歌譜曲。1937年10月,鄭律成來到延安,在陜北公學和魯迅藝術學院音樂系學習,之后他留在抗大政治部宣傳科擔任音樂指導,由此與公木結識。此時冼星海與光未然合作的《黃河大合唱》在延安演出,極受歡迎,于是鄭律成邀請公木共同創作《八路軍大合唱》。1939年7月,抗大總校東渡黃河,兩人都被留在延安,在這短暫的閑暇時間中,內心醞釀多時的公木很快完成了《八路軍軍歌》《軍隊進行曲》《快樂的八路軍》《騎兵歌》《炮兵歌》《軍民一家》和《八路軍和新四軍》7首歌詞的創作,加上之前的《子夜崗兵頌》,完整的《八路軍大合唱》組曲就此誕生。

這些節奏明快、韻律和諧的歌曲很快傳遍抗大,1939年冬天,“《八路軍大合唱》由魯藝音樂系油印成冊,還在中央大禮堂組織過一次晚會,由鄭律成同志親任指揮,進行專場演奏”。[5]次年夏天,八路軍總政治部宣傳部部長肖向榮邀請公木和鄭律成在文化溝口青年食堂吃紅燒肉和三不沾,并告訴他們《八路軍大合唱》已經由抗大學員傳唱到各個抗日根據地。1941年8月,《八路軍大合唱》榮獲“五四中國青年節獎金委員會”授予的“音樂類甲等獎”,在延安文藝座談會上,公木還得到毛澤東的親自接見和勉勵。這些經歷后來都被公木記錄在《回憶與偶感》和《頒定“軍歌”隨想》兩文之中,他回憶當時的抗戰形勢猶處于敵強我弱的戰略防備階段,八路軍的策略是以游擊戰為主,集小勝為大勝,逐步擴大抗日武裝,建立革命根據地,然而《軍隊進行曲》中所塑造的八路軍是“大兵團的形象,有著排山倒海、覆地翻天的力量”[6],這是因為他們當時堅信毛澤東《論持久戰》中做出的“中國必勝”的結論,由中國工農紅軍發展而成的八路軍未來也必將如《八路軍軍歌》中所唱的那樣,承擔起“爭民族獨立,求人類解放”的歷史重任。

然而,《軍隊進行曲》并非全然是革命激情之作,它同時也是公木在詩歌研究上的一次有益實驗。《八路軍大合唱》這組詩的特殊之處在于它是“歌詩”而非“誦詩”,鄭律成曾為公木的詩歌譜曲,這次合作卻是公木為鄭律成的曲子作詞。比如鄭曾要求“《騎兵歌》要呈現出馬蹄嘚嘚的前進腳步聲,《炮兵歌》要寫出轟隆隆震天響的氣勢,《進行曲》要長短時間、寓整于散,要韻律和諧,節奏響亮,中間還要并排安插上三個四字短句。”[7]當時公木曾寫過一篇《新歌詩論》,可惜已經散佚,但今天閱讀公木1980年發表于《文學評論》的《歌詩與誦詩——兼論詩歌與音樂的關系》一文,仍然能夠管窺到他對“歌詩”和“誦詩”的思考。他在這篇文章中總結了中國歷代詩歌的流變規律,認為:“凡成歌之詩謂之歌詩,凡不歌之詩謂之誦詩。誦詩從歌詩當中分離出來,又經常補充著歌詩;歌詩從誦詩上面產生出來,又最后演變為誦詩。二者同時存在,并行發展,又相互影響,不斷轉化。”[8]詩歌與音樂的分離與結合是中國詩歌史上的普遍規律,20世紀30年代末,公木就在《新歌詩論》中明確提出了“新歌詩”和“新誦詩”的概念,來作為對“民歌體”和“自由體”的新闡釋[9],他之后有意學習陜北民歌,參加秧歌運動,從民歌中脫胎而成《鹽工曲》《信天游》《共產黨引我見青天》等,又在《草葉集》的影響下創作《哈嘍,胡子!》《我愛》《崩潰》等擁有個人語言風格的詩作,顯然是延續了“歌詩”與“誦詩”雙線并舉的思路。

公木在抗戰期間服從組織的分配,做過政策宣傳、部隊文藝和教育等多種工作,他在詩集《我愛》的后記中說:“作為詩人,是業余的,行有余力,則以為詩,不是以詩為生命,而是以生命為詩,這是我的信條,追求的目標,也是在延安時‘而立’的。”[10]革命經歷賦予了公木這一代人以特殊的使命和意義,將戰士的身份放在首位,“永遠如此,不容顛倒”,是詩人公木的自勉,也是他跨越了現代與當代歷史的真實人生寫照。

(詹涵瑜,四川大學文學與新聞學院學生)

[1]公木:《我愛》,時代文藝出版社1990年版,第369頁。后收入《公木文集》第六卷,吉林大學出版社2001年版,第357頁。

[2]公木:《軍隊進行曲》,《新音樂月刊》,1941年第3卷第1期。后收入《公木文集》第一卷,吉林大學出版社2001年版,第637-638頁,內容有改動。

[3]《中央軍委決定我軍軍歌〈中國人民解放軍進行曲〉》,《人民日報》,1988年7月26日。

[4]公木:《我愛》,時代文藝出版社1990年版,第368頁。后收入《公木文集》第六卷,吉林大學出版社2001年版,第356頁。

[5]公木:《回憶與偶感》,《文藝報》,1979年第6期。后收入《公木文集》第一卷,吉林大學出版社2001年版,第697頁。

[6]公木:《頒定“軍歌”隨想》,《文壇風景線》,1989年第2期。后收入《公木文集》第一卷,吉林大學出版社2001年版,第705頁。

[7]公木:《回憶與偶感》,《文藝報》,1979年第6期。后收入《公木文集》第一卷,吉林大學出版社2001年版,第696-697頁。

[8]公木:《歌詩與誦詩——兼論詩歌與音樂的關系》,《文學評論》,1980年第6期。后收入《公木文集》第四卷,吉林大學出版社2001年版,第248頁。

[9]公木關于《新歌試論》的回憶以及對“新歌詩”“新誦詩”的闡釋見于《關于新詩發展問題的一封信》一文。后收入《公木文集》第六卷,吉林大學出版社2001年版,第133頁。

[10]公木:《我愛》,時代文藝出版社1990年版,第369頁。后收入《公木文集》第六卷,吉林大學出版社2001年版,第357-358頁。