元青花魚藻紋大罐中魚紋與文化象征探析

摘 要:魚紋是陶瓷的傳統紋樣之一,蘊含著豐富的文化內涵,對其文化象征進行探析,可助力傳承與發揚中華優秀傳統文化。本文以日本大阪市立東洋陶瓷美術館所藏的元青花魚藻紋大罐為研究基礎,通過紋飾溯源、圖像細讀與文獻梳理,剖析大罐的誕生背景、圖像構成及其象征意義。通過分析發現,大阪所藏大罐上四種魚類圖像分別是鱖魚、鯉魚、鯽魚和白魚。經過對魚類圖像的細致分析發現,這些魚紋圖像的塑造與選擇,不僅體現了元代陶瓷繪畫者的高超技藝,更折射出中國傳統醫藥文化與道教文化對繪畫的影響。研究成果為理解元青花瓷上的魚紋提供了新的視角,進一步豐富了人們對元代陶瓷藝術及其蘊含文化的認識。

關鍵詞:元青花;魚藻紋大罐;魚紋圖像

魚類作為生活中較為常見的動物之一,受到人們的關注。通過細致的觀察,人們不僅將魚的形象單獨運用于藝術創作,還將它與其他圖像結合,賦予了豐富的象征意義。無論是在日用品還是藝術品中,人們都能看到魚紋的廣泛應用。魚紋與植物紋的組合,經歷了數代發展和演變,逐漸豐富和完善,成為了陶瓷藝術史上的一個重要元素,吸引了眾多學者的關注和研究。

1 魚紋陶瓷酒器發展溯源

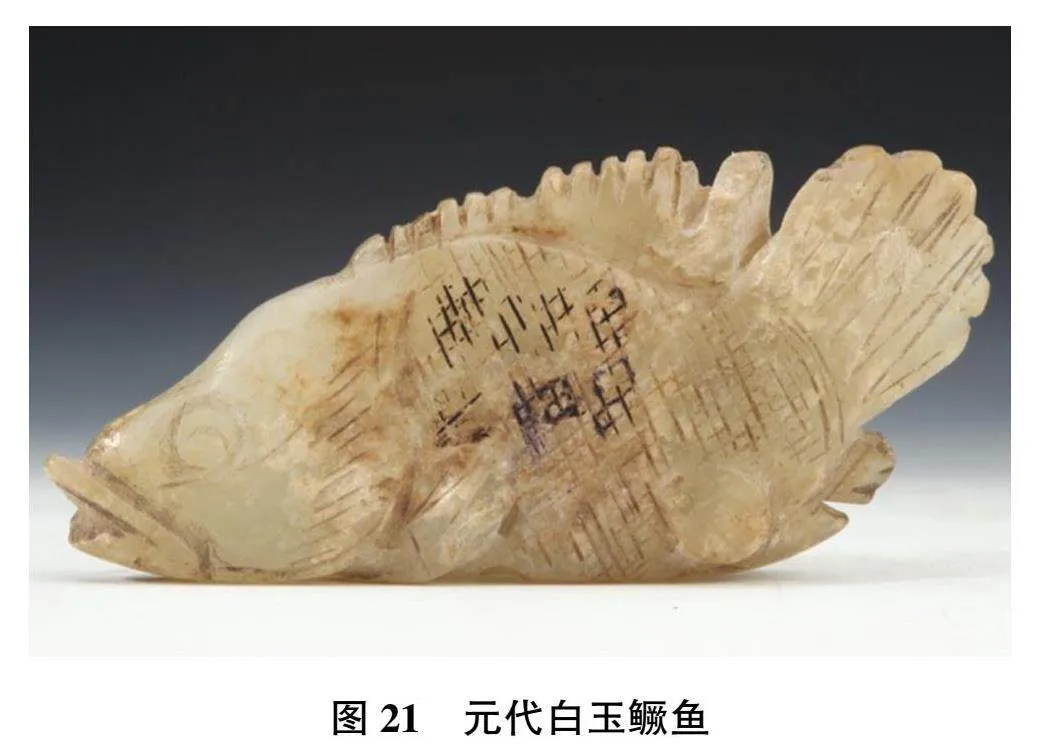

元代朝廷在景德鎮設立的浮梁瓷局,是燒造御用瓷的官窯,同時也是官窯瓷器生產的專門管理機構[1]。元代后期在景德鎮生產的青花瓷稱為“至正型”青花瓷[2]。日本大阪市立東洋陶瓷美術館藏元青花魚藻紋大罐(圖1)便是這一時期典型代表作品之一,代表了當時瓷器藝術的獨特風貌[3]。有研究認為至正型大罐主要作為儲酒器用于祭祀或供奉[4]17。元青花儲酒器有帶蓋大瓶和帶蓋大壺[5]。

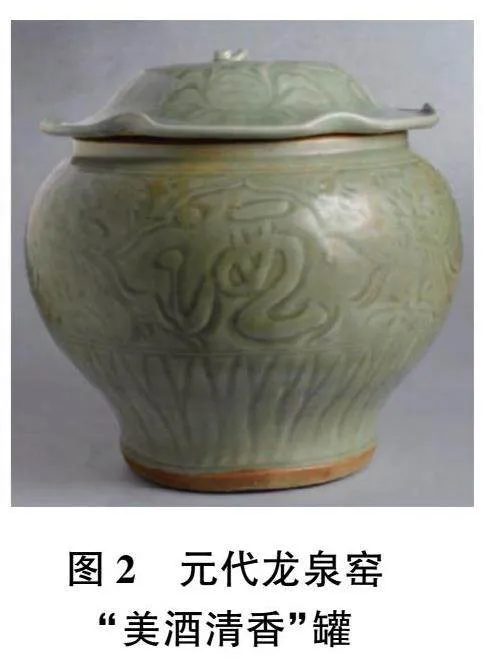

安徽省博物館收藏有一件龍泉窯瓷器“美酒清香”罐(圖2),腹部以四個菱形開光作為主體紋飾,分別刻有“美、酒、清、香”字樣。底部刻一組變形的蓮瓣紋,紋飾帶之間以雙陰刻弦紋分隔。罐身帶蓋高為32厘米,而元代青花魚藻紋大罐無蓋,高度為28厘米。 將“美酒清香”罐剪影與元代青花魚藻紋大罐進行疊壓(圖3),發現輪廓幾乎重合。此類廣口、廣腹、下底束腰的器型在日本稱為“酒會壺”[6],主要功能是裝酒。

除實物外,另有其他平面作品可做證。如在山西大同出土墓葬壁畫中,有一幅仕女備酒圖(圖4),畫中所呈現的蓋罐與上述兩件大罐器型類似。

蓋罐為仿生荷葉,瓶身裝飾分為三層,器身廣口、廣腹、底部收腰,帶有圈足。瓶身底部飾以變體蓮紋,在儲酒罐的下方,還繪制有兩件梅瓶、一件玉壺春瓶,可見為備酒場景。

根據現存的實物與圖像資料,可以初步推斷,元青花魚藻紋極有可能作為儲酒器使用。有學者認為,新石器時期已有部分陶器可能已經作為酒器使用[7]。由于墓葬被盜,陶器易毀,未查到商周時期的魚紋陶制酒器。現存的漢代鄂邑長公主墓出土的雙魚罐(圖5)[8],為一組兩件,單體造型一邊為圓弧腹,一邊為平背,出土時,兩件平面部分緊靠在一起。從外形上看,兩件器物型制大體相同,但高度有微小差異。俯視器物時,兩件口部可以組成圓形,整體束頸,溜肩鼓腹,下腹略弧收,每罐各有兩個穿孔,兩瓶的肩、底部都均刻畫有波折紋,較矮一罐腹部區域,分劃成兩個區域,內填刻魚鱗紋(圖6)。該器出土于墓葬的東1號壁龕,與鐘、罍同置一處[9]。在漢代,鐘、罍都是重要的盛酒器、禮器。

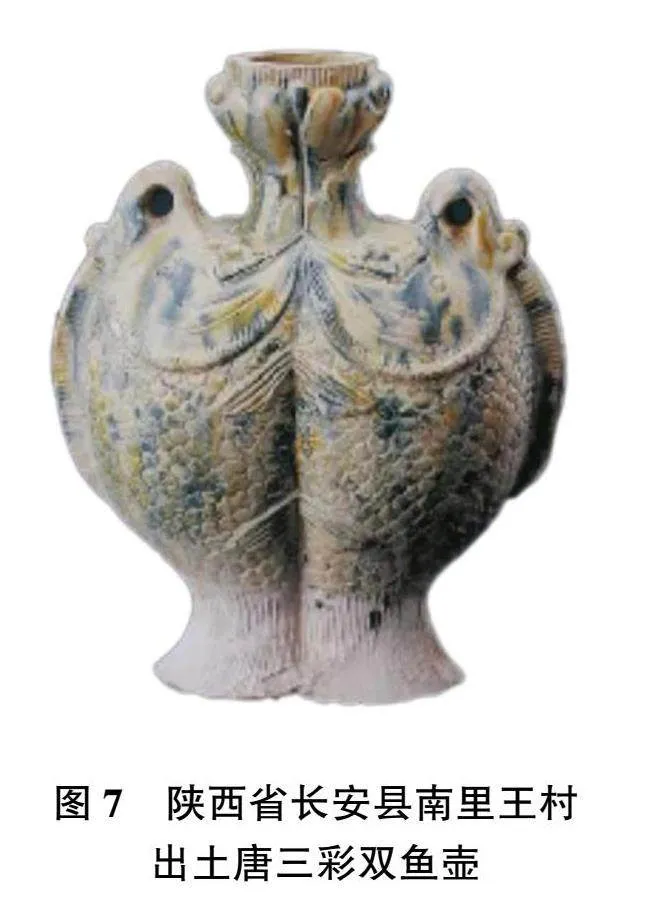

唐代延續雙魚形式,但相比于漢代,唐代雙魚之間內部相通,造型上魚形象更加寫實。以1992年在陜西省長安縣南里王村的一座唐墓出土雙魚壺(圖7)為例[10]46,兩魚魚腹相接,魚嘴攏圓吐出瓶口,伸出兩須做孔。頭部眼球突出,魚身以陰線刻畫魚鱗,尾部制成瓶底,身體部位堆塑出胸鰭、腹鰭和背鰭,且背鰭較長。物種特征一應俱全,為一般鯉魚造型。唐代白居易有詩云:“籬下先生時得醉,甕間吏部暫偷閑。何如家醞雙魚榼,雪夜花時長在前。”(《家園三絕》)榼,為唐代的一種酒器,“金章未佩雖非貴,銀榼常攜亦不貧。”(《自詠》)可見榼應為可以攜帶的酒器,而雙魚上的小孔便是用于穿繩系提,這種孔洞的裝飾從唐代延續至五代時期。

對于雙魚榼的造型,有研究認為其應由三種因素組成。首先是因鯉魚強大的生殖能力,且魚與余同音可以象征連年有余;其次在唐代官員需佩戴魚符,魚符也同樣成為了地位的象征;最后鯉魚與皇權有關,唐代信奉道教,而鯉魚化龍的故事在道教影響深刻,道士一般禁食鯉魚,將鯉魚奉為圣物[11]。這說明了魚紋的象征意義,在以往單魚造型也可以體現,但在唐代為什么采用雙魚的造型,且兩條魚在最初造型時有明顯的合成痕跡,這個問題值得深入研究。

基于其器型的演變,認為雙魚的造型可能源自漢樂府詩歌中的“魚書”,《飲馬長城窟行》中就有記載:“客從遠方來,遺我雙鯉魚。呼兒烹鯉魚,中有尺素書。”雙鯉魚被后世代指書信的形式,聞一多先生解釋:“雙鯉魚,藏書之函也。其物以兩木板為之,一底一蓋,刻線三道,鑿方孔一,線所以通繩,孔所以受封泥。此或刻為魚形,一孔以當魚目。一底一蓋,分之則為兩魚,故曰雙鯉魚也。”[12]魚書是指兩片雕成鯉魚形狀的木板合為一體,書信夾在中間,在最初漢代的雙魚榼即為分體,唐代南里王村墓葬中兩魚腹相接部位明顯回收,山東青州出土的雙魚壺(圖8)造型上圓潤,但卻用釉色區分拼接處。廣東省博物館藏梅縣出土唐代水車窯青釉魚形壺(圖9)魚形象不再明顯,雙魚合體處過渡自然,五代時期,雙魚以陰線形式繪制在瓷器上(圖10)。

“尺素如殘雪,結為雙鯉魚。欲知心里事,看取腹中書。”(《結素魚貽友人》)魚書承載了唐代女詩人李治內心深處的情感與思緒,將其寄與友人希望可以得到理解和回應。至清代,“雙魚榼飲同心酒,百子盆栽并蒂花。”[13]93雙魚榼與百子瓶并舉。雖唐代三彩雙魚榼難以確認其功能,但其應從五代魚形壺就已經延伸出多子的寓意。

綜上,魚紋酒罐在五代時就具有了多子寓意的象征,且雙魚榼的說法延續到了清朝,這與人們以往對于魚紋罐的認識相同。這段時期魚紋形象在寫實與符號之間來回波動,但整體呈現出對物種意識的加深,魚紋以描繪鯉魚為主。而元青花魚藻紋大罐上卻繪制了四種區別明顯的魚類,這種超出以往慣例的圖像值得進一步去探討其是否還具有其他含義,以及為什么繪制不同物種的魚紋。

2 魚紋圖像物種問題

相較于國外收藏元青花魚藻紋大罐的數量來說,我國現存的元青花魚藻大罐數量極少,對于元青花魚藻紋大罐的研究也較為薄弱。三維立體的器物難以像二維圖像那樣被全面把握,這無疑給魚藻紋青花瓷的研究帶來了不利影響。盡管現有研究已經對魚類物種和象征意義進行了一些探討,但通過對元青花魚藻紋大罐魚紋圖像的細致分析,仍有許多細節值得深入思考,特別是這些魚類物種背后可能蘊含的更加深刻的文化與思想含義。

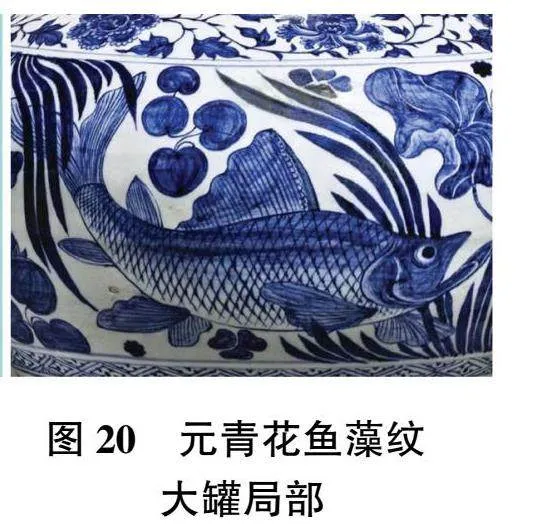

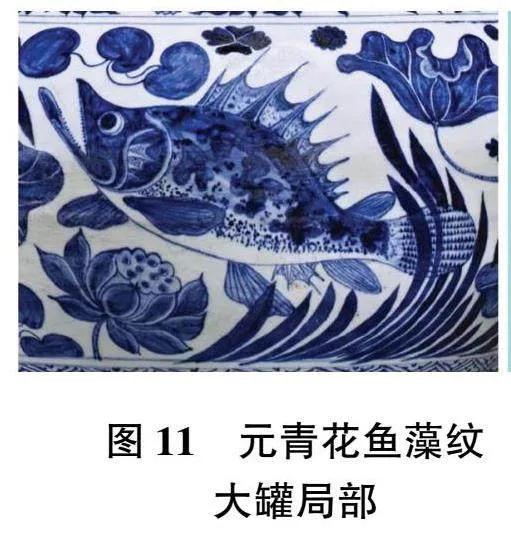

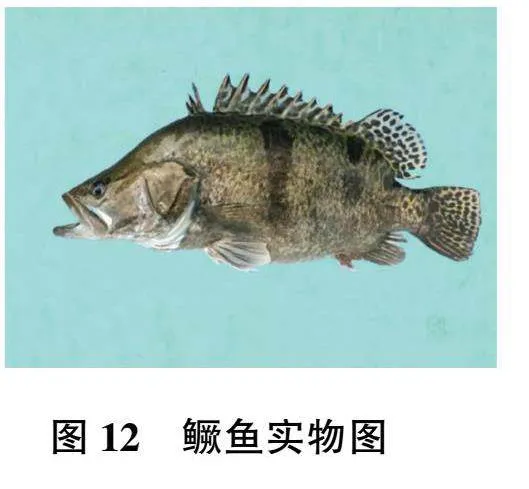

2.1 鱖魚

在元青花魚藻紋大罐的圖像中,有一條帶有花斑的“魚”(圖11),這種魚的品種應為鱖魚(圖12)。鱖魚是一種體型偏高而側扁的淡水魚,具有發達的下頜用以捕食,背鰭帶刺,尾巴呈圓形。紋飾上,其腹部帶有明顯的條紋,背鰭、尾鰭上嵌有斑點或條紋。在魚藻紋罐中,鱖魚是比較容易辨認的品種。

以往研究中,學者往往將鱖魚的繪制原因歸于其諧音同“貴”,象征著富足和繁榮。在南宋的《夢粱錄》[14]6與《履齋遺稿》[15]35中,鱖魚被稱為“鯚”魚。有學者認為“鯚”字可能來源于“罽”[16],指的是一種毛織物。葛洪云:“罽錦,麗,而且堅”[17],其花紋和堅硬的特性也成為后來塑造鱖魚形象的主要特點。

在國內博物館中,收藏有大量南宋至元這段時期出土的石鱖魚,其多以玉器打磨而成,且材質帶有俏色。可見,在當時人們的認知中,罽及花紋才是其主要特點,描繪鱖魚大多強調其堅硬和花色,與富貴的聯系并不強烈。

2.2 鯉魚

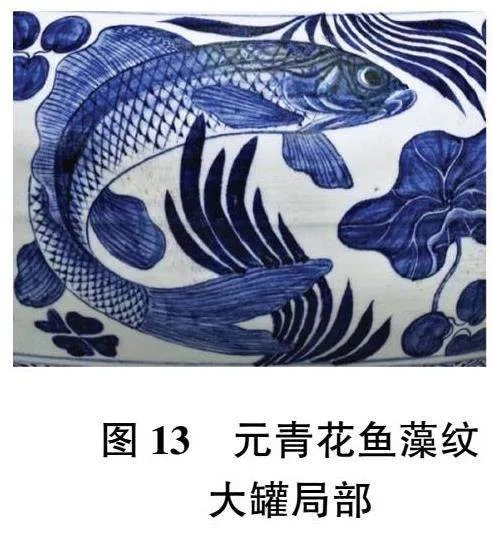

元青花魚藻紋大罐圖像中,在鱖魚左側是一條翻著尾巴的魚(圖13),形似鯉魚(圖14)。

從形態來看,畫面中魚背鰭較長,是四種魚類中唯一背鰭從中上部開始且延伸至尾部結束,這是鯉屬的典型特征之一。較長的背鰭有助于它們保持平衡,是長期自然選擇和進化的結果。從身上花紋來看,畫面中魚以直線繪制魚鱗,宋代《夢溪筆談》記載“鯉魚當脅,一行三十六鱗,鱗有黑紋,如十字,故謂之鯉。”[18]直線交叉構成的十字也應是為了表達其特征。

在古代描繪鯉魚時,還常突出描寫其“擺尾”形象,如波士頓藝術博物館藏元代《躍魚圖》(圖15)。鯉魚擺尾象征著其翻越“龍門”,化身為龍的美好寓意[19]4。

《三秦記》里記載有鯉魚躍龍門的故事:“河津,一名龍門,水陸不通,魚鱉之屬,莫能上江海,大魚集龍門下數千,不得上,上則為龍,故曰曝鯉龍門。”[20]黃河在河津一帶又叫龍門,這一帶水路和陸路都不通,魚鱉之類不能由此進入江海。大魚游到龍門下,在此處聚集,達以數千計,多不能上,如果可以越過,就化為龍,所以叫曝腮龍門。

鯉魚擺尾、跳躍龍門的繪畫形式并非空穴來風。在現實生活中,鯉魚對流水的反應特別敏感,春汛的流水對鯉魚性腺成熟有著促進作用;在繁殖期,雄性鯉魚會變得非常活躍,通過擺尾、跳躍吸引雌魚[21]。這一行為在瀑布處尤為明顯,因其流量大、流速急,含氧量多,營養物質豐富,吸引了大量鯉魚逆水而上。文學作品和繪畫作品對于鯉魚的引申,其原因極有可能是根據其自然習性為依據。

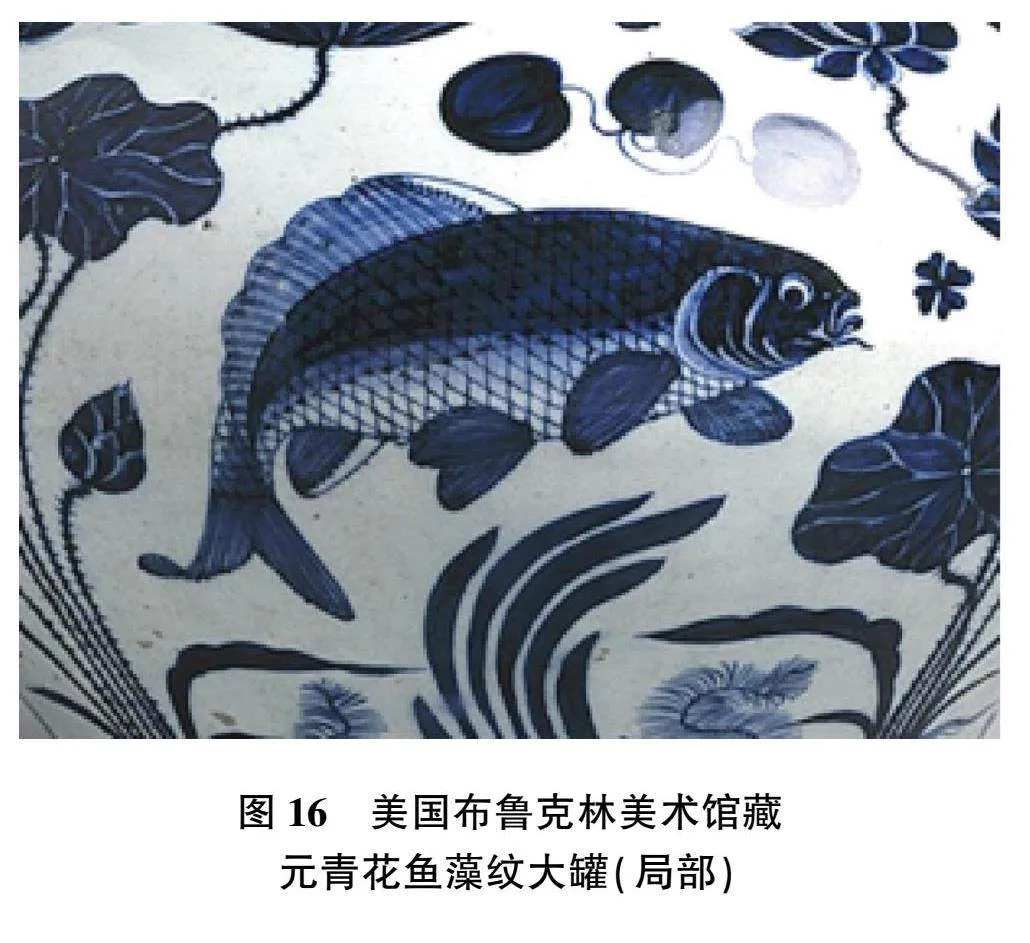

在以往的圖像資料中,有時繪有鯉魚胡須,在大阪這件魚藻紋大罐中卻沒有明顯體現,而這件器物并非孤例。在北京松堂博物館藏大罐、湖南省博物館藏元青花魚藻紋大盤和日本出光美術館藏元青花魚藻紋大盤中,繪制時鯉魚皆沿用“C”型軀體曲線、方形鱗片、背鰭從背部延伸至尾部,其胡須都不明顯。

在宋以前,經濟中心一直在北方,自宋以后,南方經濟蓬勃,且繪制魚藻紋題材在宣和畫譜中多記載為江南地區畫家。黃河鯉魚名聲響亮,鯉魚化龍故事被世人喜愛,其翻尾造型被繪制者延續保留,其形象特征可能基于文獻記載,實物的把握并不完全。鯉魚須在過去的圖像中并沒有穩定,該問題還需繼續探討。在美國布魯克林美術館藏的另一件魚藻紋大罐中(圖16),翻尾鯉魚背鰭與鱗片繪制方法和大阪藏鯉魚相似,其以帶須的形象出現。

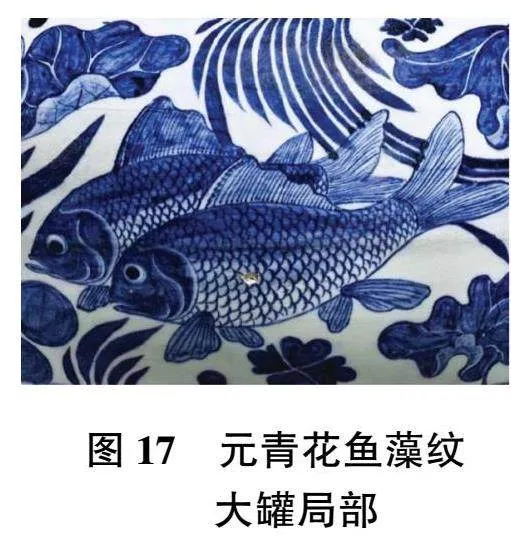

2.3 鯽魚

在四轉畫面中,唯一一幅繪制有兩條魚的畫面(圖17)往往被忽視錯認。這兩條并行的小魚應是鯽魚(圖18),從圖像中魚的形象來看,其腹部以短小的圓形鱗片排列緊密,尾鰭帶有明顯的叉形,這兩點都是鯽魚的顯著特征。

文獻記載,鯽魚又稱為“鰿”。[22]《爾雅》中提到:“貝大者魧,小者鰿...謂之鰿,猶小魚謂也”。[23]鯽魚在古人心目中是小魚的象征。唐代對其形體進行補充描述,宋代沿用,明代《本草綱目》改為“形似小鯉”[24]2725,使其描述更加嚴謹。在這件元青花瓷魚藻紋罐中,與其他四種魚類相比,鯽魚的體長最短,展現了其小而促、肚大隆圓的特點[25]1286,因此從形象樣態來看,該小魚應為鯽魚。

另外,《埤雅》中提到鯽魚常結伴而行:“鯽魚旅行,以相即也,故謂之鯽;以相附也,故謂之鮒。”[19]11因相互靠近、相互依附,也被稱為鮒魚。由此可見,兩魚并行的圖像構成并非偶然,而是特意表現其結伴依附。

2.4 白魚

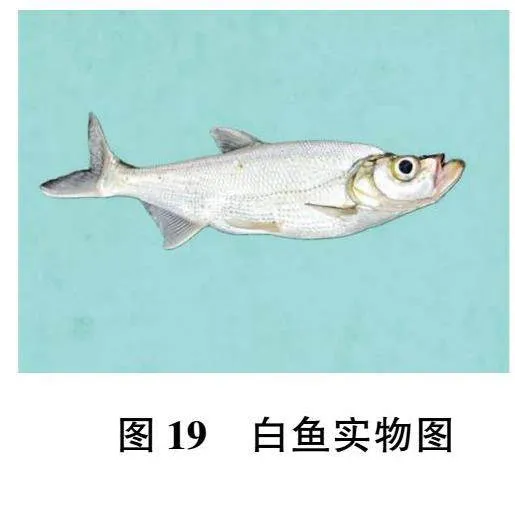

白魚(圖19)體形修長,從頭部后緣開始隆起,再往后背部比較平直,尾巴呈叉形,最有辨識度的是其下頜不僅長且上翹,所以又名翹嘴。元青花魚藻紋大罐中白魚(圖20)呈現張嘴形態,下顎比上顎多出部分,且傾斜向上,可以明顯分辨其種類。白魚的分布范圍廣,但唯有淮水所產白魚被稱為淮白。世傳“鱗介之族,以淮白魚為珍,”[26]由此可見其名貴程度。

白魚是淡水魚中珍貴品種,五代時期就有記載吳郡以白魚作為貢品,且成為慣例。但由于“取于民家,未免勞煩,率皆糜費。加之力役負荷,馳驅道途”[27],廣順元年春正月不再奉。淮河復線航道開辟,往來人員增多,淮白也走出淮水,因其味美,不少文人對其詠誦,白魚名噪一時,為后來繪畫中出現白魚奠定基礎。

綜上,元青花瓷魚藻紋并非以往多數研究中分別描繪“鯖、鲌、鯉、鱖”四種魚,取其諧音象征“清、白、禮、貴”,而是描繪“鱖、鯉、鯽、白”,以諧音來寓意吉祥。

關于魚藻紋上魚類品種,其繪制的記載可見于宋代的官修畫錄《宣和畫譜》中。繪畫種類在此時被分作十門,為歷代畫譜中最多。對魚類作品的記載集中收錄在“龍魚篇”,其記載了八位專擅繪制水族題材的畫家,然而遺憾的是,畫家大多創作“群魚圖”,當時存世作品大部分未明確指明所繪魚類的具體物種;在現有資料中,明確標有物種名稱的畫作共有五幅,依次為《戲荇鯚魚圖一》《寫生鱸魚圖一》《群鲌戲茭圖一》《戲荇鯚魚圖一》及《群鯉逐蝦圖一》[28]。除五代畫家袁嶬繪制鱸魚外,其余鲌、鯚(即鱖)、鯉三種魚類皆為宋代畫家劉寀所繪制,宋代繪畫在“博物”[29]觀點的推動下,工筆畫逐漸演變為一種更為寫實、更為物種多樣的繪畫風格。

與劉寀繪制魚類相較,此件大罐魚類中缺少鯽魚。可見,其粉本畫稿可能自宋代就已出現。2016年,中國科學院學者依據繪畫遺存推測,在宋代可能已出現了雜交物種的描繪[30]。這一研究更是充分佐證宋代工筆畫不僅具備審美價值,還有著生物研究價值。元代魚藻紋的異軍突起并非偶然,而是在宋代已打下基礎,觀者不僅能從大罐畫面上看到魚類在水中游走形態,而且可以更加清晰辨認各種魚類物種。

3 藥與道:魚紋內涵

畫家對于魚類品種的辨析也得益于本草圖譜的產生。在古代,動物學、植物學與醫學等領域的界限并不像現代這樣清晰,許多關于生物的知識都包含在醫學的范疇內。因此,古代醫學家在研究藥物、治療疾病的過程中,也會涉及到動物的分類,從而推動了對魚類品種的分辨。唐代是中國本草圖譜的起步階段,朝廷為了規范醫者用藥、提高藥物療效,組織醫學家編寫了《新修本草》[31]。至宋代,醫學進一步發展,宋代官方三修本,并在唐代基礎上修《本草圖經》,嘉祐七年(1062年)鏤版發行,成為中國乃至世界上第一部版刻藥物圖譜[32]。這些圖譜不僅詳細描述了藥用價值,而且在其右側還伴有圖譜,使醫者對藥物形態有著清晰的認知。

《圖經衍義本草》中提道:“昔仙人劉憑,常食桂魚,今此魚猶有桂名,恐是此也。”[25]1337這表明,早在唐代,鱖魚就因其與“桂”字的關聯,被認為是仙人劉憑所食用的魚類。這一觀念在宋代的《爾雅翼》中得到了進一步的確認[33]。明代的張杲在《醫說》中也提及仙人劉憑和隱士張志和對鱖魚的喜愛[24]2730。據《續仙傳》記載,張志和撰寫完《漁歌子》后,在水上揮手升天[34]。在道教中這種方式被稱為水解,通過這種方式上升成仙[35]。

《太平廣記》引《神仙傳》中關于仙人劉憑的記載:“劉憑者,沛人也。有軍功,封壽光金鄉侯。學道于稷丘子,常服石桂英及中岳石硫黃,年三百余歲而有少容,尤長于禁氣。”[36]這些描述表明,劉憑因食用特定食物而保持年輕,進一步強化了鱖魚與長壽之間的聯系。

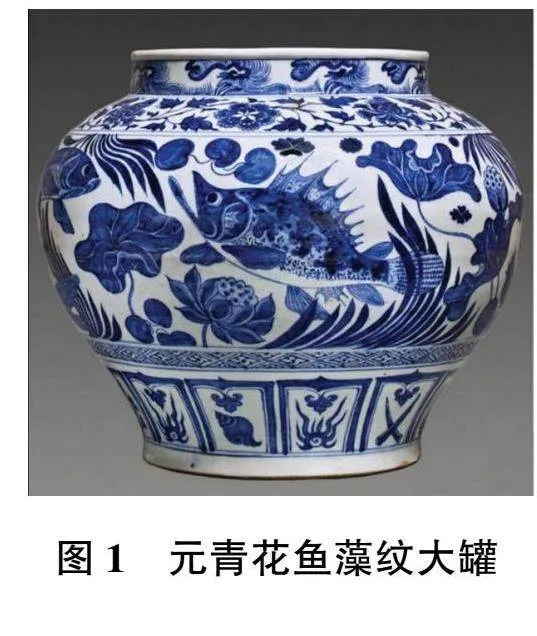

盡管鱖魚與石桂英魚的關聯還需進一步考證,但從無錫博物館藏的元代錢裕墓出土白玉鱖魚飾件(圖21)中可以看到,石桂英魚極有可能被認為是玉石鱖魚。在唐代已有記載鱖魚能“益氣力,令人肥健”[25]1337宋代《證類本草》[37]和明代《本草綱目》也沿用了這些觀點,并提供了實際案例證明鱖魚的補勞效果[24]2731。

鯽魚,作為另一重要的藥材,據《日華子本草》記載:“平,無毒,溫中下氣,補不足。”[25]1286鯉魚也被認為具有利水功能,如孟詵所言:“鯉魚白煮食之療水腫。”[25]1289明代《本草綱目》亦載:“和豆商陸煮食下水氣利小便”[24]430。

劉公實以淮白魚為餉喜而作詩,描寫道:“食指朝來應吉占,淮魚遠寄喜開奩……未信鹿頭堪并進,定知熊掌不能兼。”[38]南宋詩人張镃在《次韻徐衡仲餉淮白魚》中也有類似的表述“謾浪功名付直鉤,誰能鏖戰學焚舟。隨人不但羮魚美,解道江珧似鹿頭。”[39]綜上,白魚與鹿頭的并舉并非巧合,而是因其藥用價值藥用效果相同被一同描述。《備急千金要方·食治篇》記載鹿頭肉具有補益精氣之功效[40]。

唐代《圖經衍義本草》載:“白魚,味甘,平,無毒。主胃氣,開胃,下食。去水氣,令人肥健……調五臟氣,理經脈。日華子云:‘助血脈補肝明目。’[25]1337”這表明白魚在中醫理論中通過促進血液循環以達到長壽的目的。《資治通鑒》也提到:“本草曰:‘(白魚)主胃氣,開胃下食,去水氣,令人肥健’。”[41]

在中國傳統食療醫學中,鯽魚、鯉魚、鱖魚和白魚等淡水魚類不僅作為食物資源,還因其獨特的藥用價值而被廣泛應用于疾病的預防和治療。

在古代醫學中,生育健康被認為與利水和補氣血有著緊密聯系。有學者研究,宋代食療方所含藥物,對其主要功能進行統計,出現頻次位于榜首的即補陽、其次為利尿通淋;元代食療本草所含藥物主要功能依次為理氣、補陽、溫里、利水消腫、補陰[42]。以上所述食療皆為四種魚類所包含的主要功效。

利水有助于維持體內水分平衡,減輕腎臟負擔,而腎臟在中醫理論中是生殖系統的關鍵[43]。補氣血則關乎血液循環和營養輸送,對于提升精子活力和質量有著至關重要作用[44]。補腎實踐則基于腎藏精、主生殖的理念,通過補充腎精來增強男性的生殖能力[45]。古代醫家還強調調和陰陽氣血平衡,使用如右歸丸、左歸丸等專用方劑來治療不育[46]。

在陜西歷史博物館中藏有一件元代褐釉三魚紋貫耳壺(圖22),三魚紋取材自唐代三魚紋盤。所謂“道生一,一生二,二生三,三生萬物”[47],在道教中三只魚象征著生生不息。值得注意的是,在三魚紋的左右兩側還繪制有兩個“太極魚”的圖像,可見魚在元代與道教有著密切的聯系,劉憑與張志和食用鱖魚,這些傳說不僅體現了鱖魚在食療文化中的地位,也反映了古人對道教升仙的追求。

將魚藻紋四面圖像進行處理(圖23),可以發現,當以鱖魚作為正面視角時,其背脊與后方鯽魚的魚肚共同形成一個類似圓形的形狀。這種設計并非偶然,因為在另一個視角中,以鯉魚為正面視角時,其背脊與白魚的魚肚也呈現出相似的圓形。其首尾相接,這種設計讓人聯想到陰陽太極圖。

在宋代以前,魚紋圖像在陶瓷酒器的表現并不豐富,然而,對魚類品種的認識逐漸細化。魚還與食物本草、與道教思想緊密相連,宋代文化主體的下移、市民文化的興起,這種文化趨勢為魚紋圖像的多樣化提供了環境。

到了元代,市民階層已經能夠理解魚紋圖像中蘊含的深層含義。在現存元代至正型青花瓷當中,鱖魚所裝飾的青花瓷器數量最多,甚至出現大量專門繪制鱖魚的元青花至正大盤。綜上,那些帶有醫藥尤其帶有升仙思想的豐富魚紋圖像,逐漸取代了以往以鯉魚紋為主的傳統魚罐圖案,在元代青花瓷中大量生產。

4 結束語

元青花魚藻紋大罐中,圖像所繪制魚類依次為鱖、鯉、鯽、白,四種魚都屬于淡水魚類,但它們的自然棲息地存在明顯的差異。藝術家將南北不同地區的魚類匯集于一件器物之上,這不僅展現了豐富的藝術想象力,也從側面反映了當時的社會狀況。

景德鎮窯的興起始于宋代,盡管當時已有一定影響力,但尚未形成獨特的瓷器風格,因此不得不借鑒其他窯口的技藝,其發展與北方人口的大規模南遷密切相關。兩宋與金、西夏的連年戰爭摧毀了北方許多窯口,導致北方工匠紛紛南遷,北方戰亂與北宋官窯停燒,給景德鎮帶來了寶貴的人力與技術支持。地處南方的景德鎮,四周群山環抱,未遭戰爭破壞,成為工匠遷徙的理想之地。北方衰落窯口的技藝和工匠的加入,不僅豐富了景德鎮的勞動力,也推動了制瓷技術的成熟與創新[48]。在選擇畫面元素時,繪制者并沒有局限于地區取材,選擇南方物產的魚類,而是通過整理文學作品和醫藥典籍,精心挑選了四種不同地區帶有特殊含義的魚類圖像,并將它們拼接繪制在一起。這種繪制超越了自然的真實性,體現了繪制者對于作品的深思熟慮。

在構圖時,繪制者融入了道家陰陽思想,利用魚的自然曲線將它們組成太極圖案,使得畫面構成富有深意。這種構圖不僅美觀,還蘊含著更深層次的文化和哲學意義,值得進一步去探討和研究。

通過對元青花魚藻紋大罐的深入研究,得以洞悉元青花的藝術創新,發現這些魚紋圖像受到醫學和博物學的影響。可見,在探討常見的吉祥圖案時,不應僅僅局限于諧音或傳統慣例的解釋,而應深入圖像本身,結合文獻資料和時代背景,構建起對這些圖案的認知和理解。

參考文獻

[1]徐湖平.中國清代官窯瓷器[M].上海:上海文化出版社,2003:15.

[2]羅學正,羅丹.瓷海泛舟景德鎮陶瓷文化研究文選[M].南昌:江西高校出版社,2020:177.

[3]何身德,邵紅.話說瓷都[M].南昌:江西美術出版社,2016:79.

[4]葉佩蘭.元代瓷器[M].北京:九洲圖書出版社,1998:17.

[5]重慶中國三峽博物館.長江文明[M].鄭州:河南人民出版社,2011:87.

[6]沈瓊華.天下龍泉:龍泉青瓷與全球化[M].北京:故宮出版社,2019:279.

[7]徐先玲,李相狀.中國茶飲文化[M].北京:中國戲劇出版社,2005:178-179.

[8]段毅.陜西藍田支家溝西漢大墓考古 西漢鄂邑長公主墓探謎[J].大眾考古,2014(12):24-33.

[9]陜西省考古研究院.陜西藍田支家溝漢墓發掘簡報[J].考古與文物,2013(5):3-30.

[10]陳安利.中華國寶 陜西珍貴文物集成:唐三彩卷[M].西安:陜西人民教育出版社,1998:46.

[11]張海軍.唐代酒器“雙魚榼”[J].大眾考古,2015(2):39-41.

[12]聞一多.聞一多全集[M].武漢:湖北人民出版社,1994:757.

[13]徐海榮.中國酒事大典[M].北京:華夏出版社,2002:93.

[14]吳自牧.夢粱錄:卷十六[M].四庫全書本:6.

[15]吳潛.履齋遺稿[M].四庫全書本:35.

[16]汪曾祺.四方食事[M].沈陽:萬卷出版社,2016:127.

[17]葛洪.抱樸子:內外篇[M].明刻本:382.

[18]沈括.夢溪筆談[M].明崇禎馬元調刊本:198.

[19]陸佃.埤雅:卷一[M].四庫全書本.

[20]酈道元.水經注集釋訂訛:卷四[M].四庫全書本:127.

[21]伍惠生,傅毅遠.中國金魚[M].天津:天津科學技術出版社,1983:150.

[22]屈原.離騷心印[M].清乾隆刻本:141.

[23]王念孫.廣雅疏證[M].清嘉慶元年刻本:79.

[24]李時珍.本草綱目[M].四庫全書本.

[25]慎微.圖經衍義本草:卷三十一[M].涵芬樓本:1286.

[26]孫云錦,吳昆田.光緒淮安府志[M].清光緒十年刊本:52.

[27]薛居正.舊五代史[M].武英殿本:832.

[28]佚名.宣和畫譜:卷九[M].明津逮秘書本:100-106.

[29]許瑋.自然的肖像:宋代的博物文化與圖像[M].杭州:中國美術學院出版社,2022:259-261.

[30]嚴岳鴻,康明,馬永鵬,等.自然雜交:生物多樣性的夢魘還是盛宴?[J].生物多樣性,2017,25(6):561-564.

[31]張奎元,王常山.中國歷代科技史:隋唐五代科技史[M].上海:上海科學技術文獻出版社,2022:80.

[32]高晞.醫學與歷史[M].上海:復旦大學出版社,2020:13.

[33]羅愿.爾雅翼[M].清學津討原本:487.

[34]沈汾.續仙傳[M].明正統道藏本:3.

[35]劉維治.唐宋詞研究[M].大連:遼寧師范大學出版社,2002:43.

[36]李昉.太平廣記[M].民國景印明嘉靖談愷刻本:221.

[37]慎微.證類本草:第二十一[M].四部叢刊景上海涵芬樓藏金刊本:28.

[38]貢性之.南湖集:卷八[M].四庫全書本:231.

[39]蔡戡.定齋集:卷十九[M].四庫全書本:370.

[40]徐懷德.藥食同源新食品加工[M].北京:中國農業出版社,2002:485.

[41]司馬光.資治通鑒[M].鄱陽胡氏仿元刊本:3101.

[42]范寧.古代食療專篇專著中含藥情況的研究[D].北京:北京中醫藥大學,2016:81-90.

[43]鄭偉達,鄭東海.黃帝內經新解[M].北京:中國醫藥科技出版社,2016:39.

[44]譚電波.中西臨床營養學[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,2023:384.

[45]劉蘭芳.中國疑難病診治全書[M].北京:科學技術文獻出版社,2000:828.

[46]陳德興.中成藥學[M].上海:上海科學技術出版社,2009:167-168.

[47]蘇轍.道德真經注[M].四庫全書本:序3.

[48]陳麗萍.景德鎮陶瓷彩繪雕塑研究[M].南昌:江西美術出版社,2015:29.

(責任編輯:王軍輝)