鐘繇,官居一品的楷書鼻祖

開欄的話

墨香流轉,書道傳承。書法是中華文化之瑰寶,以筆墨為魂,以文字為骨,深深植根于中華文化沃土之中。專欄“書法人生”,旨在品味古代書法大家的故事,觸摸中華優秀傳統文化的核心,發掘中國文化和中國藝術之美,續寫千年文脈。

說到楷書,我們馬上會想到“楷書四大家”:歐陽詢、顏真卿、柳公權和趙孟頫。但要說最早的楷書名家,當推鐘繇。鐘繇被公認為“正書之祖”,也就是楷書的鼻祖。鐘繇在書法史上的地位有多高?他與東漢“草圣”張芝并稱“鐘張”,又與“書圣”王羲之并稱“鐘王”。

有意思的是,這么一位大書法家,在《三國志·魏書》的《鐘繇傳》里竟然一句都未提及他的書法。原因是鐘繇是曹魏重臣,在《三國志》里,他是以政治人物的身份出現的。

鐘繇(151年——230年),豫州潁川郡長社縣(今河南省長葛市)人。生于世家大族潁川鐘氏,初以舉孝廉進入仕途,后任尚書郎、黃門侍郎。東漢末年,漢獻帝被董卓挾持到長安,董卓死后,他的手下李傕(音同決)、郭汜把持朝政,禍亂朝廷,使漢獻帝與關東斷了聯系。時為兗州牧的曹操,派使者到長安覲見。李傕、郭汜等人懷疑曹操的用心,打算扣留使者。

鐘繇則不認同,他竭力勸說:“天下豪杰一同起事,各自假托皇帝之令專制一方,唯有曹兗州是真正忠于王室的,如果辜負他的忠心,就會讓天下的忠臣們失望了。”李傕、郭汜等人聽從了他的建議,曹操派來的使者這才得以溝通。后來李傕、郭汜二人爭權,李傕挾持了漢獻帝。在鐘繇等人謀助下,漢獻帝最終得以離開長安,東歸洛陽。

因為有功,鐘繇被封為東武亭侯。曹操對他也格外信任,委任他為司隸校尉,鎮守關中。曹魏建立后,他歷任廷尉、太尉、太傅等職,累封定陵侯;魏文帝時期,與華歆、王朗并列“三公”;魏明帝時,晉封定陵侯,官遷太傅。太和四年(230年),鐘繇去世,謚號“成”。正始四年(243年),配享曹操庭廟。鐘繇在政治上功績顯著,以至于掩蓋了他的書名。

從書法史來看,鐘繇所處的漢末至三國時期,楷書和行書正從隸書中演變而出,逐漸走向成熟。鐘繇擅長3種書體:隸書、行書與楷書。如今只見楷書,且只有刻帖,沒有一件真跡流傳至今。

鐘繇的楷書,目前認為比較可靠的是《賀捷表》和《薦季直表》。

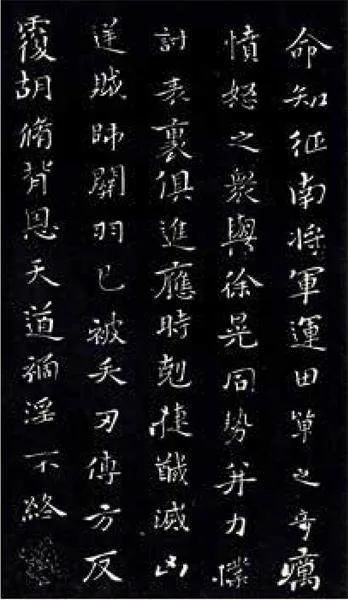

《賀捷表》(又名《戎輅表》)寫于建安二十四年,是鐘繇上給魏王曹操的。當時,鐘繇68歲,賦閑在家。他在這篇表中說,行軍打仗,險難勞苦,他這把年紀已經不能上前線了,但對前線戰況卻時刻牽掛。今天,長史通報說,征南將軍曹仁采納了田單的奇謀,與徐晃配合作戰,克敵制勝,斬獲叛賊的首級。聽到捷報,鐘繇喜不自勝,于是拜表上聞魏王。

鐘繇這么欣喜,在書法筆跡上也有所表現。你看,他一高興,筆畫向左右盡情舒展,筆勢非常開張,有一種強烈的飛揚感,與楷書《薦季直表》很不一樣。

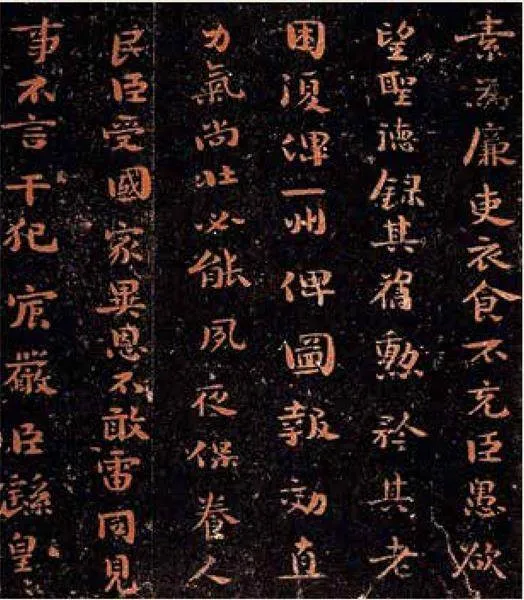

《薦季直表》是鐘繇上給魏文帝曹丕的。大意是推薦一個叫季直的人,此人很有才謀。建安初年,先帝(曹操)的大軍在關東與劉備、袁紹的軍隊交戰,正好遇到荒年,糧餉匱乏。季直獻策,解決了糧草緊缺問題。先帝因此賞封季直為關內侯,并讓他擔任大郡山陽的太守。現在季直客居許都,因為官清廉,卸任后衣食不足。鐘繇希望曹丕能看在他過去的功勞上,憐惜他的困苦,安排一個州讓他去管理。

如果借用中國畫的表現手法來看,唐代的楷書相當于“工筆畫”,東晉二王的楷書相當于“半工半寫”,鐘繇的楷書則相當于“寫意畫”。在中國書法美學中,以天然、天趣為最高理想。

相比《賀捷表》的筆勢奔放開張,《薦季直表》則敦實厚重,真是兩種心情,兩種筆調啊。

楷書從隸書中孕育演變而來,漢末是初起,三國時期初步成形。鐘繇之后,在東晉王羲之的時代真正定型,走向成熟。到了唐代,楷書則走向高度法則化,每一個點畫,每一個結構都嚴謹守法。

如果借用中國畫的表現手法來看,唐代的楷書相當于“工筆畫”,東晉二王的楷書相當于“半工半寫”,鐘繇的楷書則相當于“寫意畫”。在中國書法美學中,以天然、天趣為最高理想。南朝梁代書法理論家庾肩吾著有《書品》一篇,將古代書法家按品位分高、中、低三等,每等再分上、中、下三級。其中最高的“上之上”有3人:鐘繇、張芝、王羲之。《書品》認為張芝“工夫第一,天然次之”,鐘繇“天然第一,工夫次之”,王羲之“工夫不及張,天然過之;天然不及鐘,工夫過之。”

后世書家推崇鐘繇的楷書,一方面是對天然之境的向往,另一方面也可以說是在警醒自己的書寫,不要陷于程式化,以免失去天性。

當然,以天然勝出的鐘繇也不是不下功夫。他癡迷書法,曾對兒子說:“我精思學書30年,每逢和友人相談,則畫地廣步探討書法,被子因練字而被劃破,每見大自然萬物,則探索其形象而書之。”可見其功力之深。(作者單位:北京大學書法教育與研究中心)

編輯陳娟/美編苑立榮/編審張勉