1935年“國家銀行”在遵義

2025年是遵義會議90周年,回首1935年中華蘇維埃共和國國家銀行在遵義的歷程,恰是紅色金融事業成長的生動注腳。我們通過那段歷史,展現紅色金融從遵義蓄勢待發、砥礪前行的堅韌,彰顯其對中國革命深遠且獨特的意義。

第三次反“圍剿”戰爭勝利后,贛西南、閩西兩塊根據地連成一片,形成了中央革命根據地。1931年11月,中華工農兵蘇維埃第一次全國代表大會在瑞金葉坪召開,中華蘇維埃共和國臨時中央政府正式成立,為適應根據地經濟發展的需要,新生的紅色政權決定創立自己的金融機構——中華蘇維埃共和國國家銀行。

錢票“踏上”長征路

1932年2月1日,中華蘇維埃共和國國家銀行(以下簡稱國家銀行)在瑞金葉坪村成立,同年3月正式營業,毛澤民任行長,曹菊如任會計科科長。總行之下,在各省設立分行,在主要縣城設立支行,組織機構健全。為有力支持革命戰爭、發展蘇區經濟,國家銀行立即著手貨幣發行工作。1932年7月,國家銀行紙幣面世,受到蘇區百姓的歡迎。

1934年10月,第五次反“圍剿”戰爭失敗后,中央主力紅軍實行戰略大轉移,開始長征。國家銀行總行在撤退時接到上級命令,要求將全部物資都帶走,絕不留下一臺機器、一枚銀元、一張紙幣,甚至一個銅板。于是工作人員加班加點進行打包,共計打包裝箱有100多個擔子,其中銀元有幾十擔,每擔重40至50斤。此外,還有4至5擔貳角銀輔幣和五分、壹分的銅幣,兩擔金子、幾十擔紙幣,以及一些制造硬幣、印刷紙幣的機器、油墨、紙張等原材料。為便于行軍,國家銀行總行工作人員被編入軍委直屬縱隊第十五大隊,另外配備100多名運輸員和1個警衛連。10月10日傍晚,毛澤民率領十五大隊,與中央縱隊一起離開了瑞金,向于都集合。16日傍晚,國家銀行的工作人員跟隨中央紅軍直屬縱隊渡過于都河,馱著、挑著所有“家當”踏上漫漫征程。

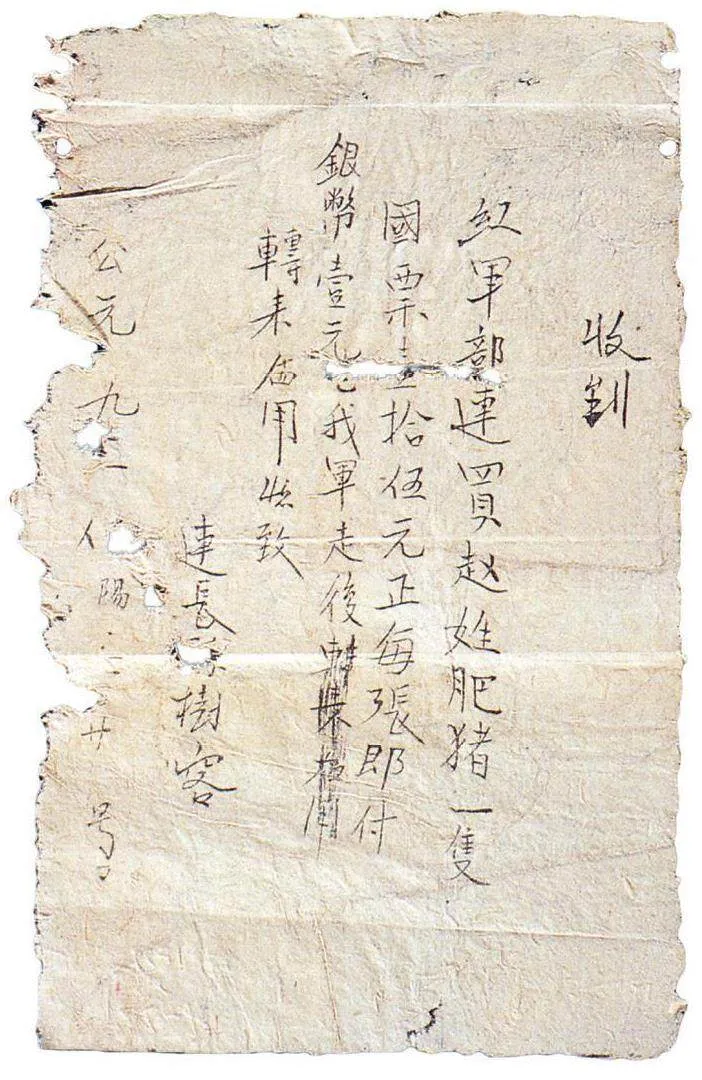

國家銀行總行只有毛澤民、錢希均、曹菊如等12名工作人員、1名總務科長和1名馬夫共計14人隨軍進行長征,其他大部分工作人員則繼續留在根據地。在長征途中,國家銀行的工作人員既是行軍打仗的戰斗員,又是銀行的保管員和營業員。行軍打仗之余,他們還要沿途籌集資金、運輸保管錢票,每到一個地方,如果時機成熟,還要做好紙幣發行、兌換和回籠工作。長征途中,行長毛澤民還兼任中央沒收征集委員會副主任,所以國家銀行還承擔著沒收土豪、軍閥、官僚資本,以及負責紅軍軍需物資供應的重任。

1935年1月,紅軍成功強渡烏江,攻克貴州遵義。遵義是黔北重鎮,下轄十余個縣,是黔北政治、經濟、文化中心。在遵義,紅軍隊伍獲得了一次休整時機,急需大量的物資補給。可是,當時遵義地區百姓生活痛苦不堪,而且受戰火影響市面店鋪大部分關閉,市場呈現一片蕭條凄涼的景象。看到此情況,毛澤民帶上工作人員到處走訪,勸說動員廣大群眾和工商業者與紅軍合作,鼓勵他們恢復生產、開門經商。在他們的努力下,遵義城里的商業迅速得到了恢復,市場重新活躍起來。

“紅軍票”盛極一時食

鹽是當時貴州地區的緊俏商品,因為銷售渠道完全被軍閥、官僚和奸商壟斷,價格非常昂貴。百姓買不起食鹽,普遍染上大脖子病,四肢乏力,身體虛弱。紅軍先頭部隊在清理收繳的物資時,意外獲得軍閥王家烈囤積下來的價值幾十萬元的大批食鹽,以及王家烈向上海南洋煙草公司訂購的價值五萬元的白金龍香煙。先頭部隊立即將這批物品移交給中央沒收征集委員會管理。毛澤民擁有以緊俏物資作保證的金融經驗,所以,當他看到這批食鹽時,決定將其作為國家銀行銀幣券的發行準備金,讓國家銀行銀幣券在遵義流通起來。

1935年1月12日,國家銀行在遵義開業,行址設在遵義老城紅花崗區國民黨黔軍一副軍長的私宅里,樓上樓下有十幾間房。國家銀行以銀元和緊缺的大量食鹽為保證,發行以銀元為本位、與銀元1:1兌換的紙幣——中華蘇維埃共和國國家銀行銀幣券,俗稱“紅軍票”,面值有壹圓、伍角、貳角、壹角和伍分五種。

為方便群眾隨時購買物資和兌換銀幣券,國家銀行特別設立了臨時物資供應處,并在獅子橋、丁字口、萬壽橋等鬧市區設立貨幣兌換處。物資供應處里面有食鹽、香煙等商品,但出售時規定只收紅軍票,不收其他貨幣。1斤鹽在紅軍未到來之前價格為1塊銀元,而1元紅軍票卻可以買到7斤食鹽。此外,1元紅軍票還可以買到4罐白金龍香煙,價格遠遠低于以前。兌換處用紙板寫明,銀元和紅軍票比價是1:1,突出了紅軍票的信譽,這極大地增強了群眾對黨和紅軍的認同與信任。廣大紅軍戰士帶頭用國家銀行銀幣券購買日用品,老百姓也紛紛取出銀元兌換成紅軍票,再用紅軍票買食鹽等。而且,國家銀行還用紅軍票高價收購百姓手中的生活用品。

這樣一來,當地民眾都樂意賣出自己的物品兌換成紅軍票,再去購買食鹽。有時候,貨幣兌換處站滿了手持銀元兌換紅軍票的群眾,物資供應處也擠滿了購物的群眾。這一作法不但深受百姓歡迎,也使得國家銀行銀幣券快速贏得了民心,在遵義城里順暢流通起來,促使市面空前繁榮。由于貨源充足、買賣公平,城區內大小商鋪、酒樓、飯店、茶館、書店都門庭若市,非常熱鬧。

因為紅軍票信譽好,百姓交口稱贊,遵義城及周邊城鎮的群眾與商家都樂于接納、使用,是當地的硬通貨。紅軍戰士理發、看郎中、到小吃鋪吃飯,都可以用紅軍票結算。群眾紛紛夸贊“紅軍好,不坑人,‘紅軍票’真值錢”。

堪稱金融史奇跡

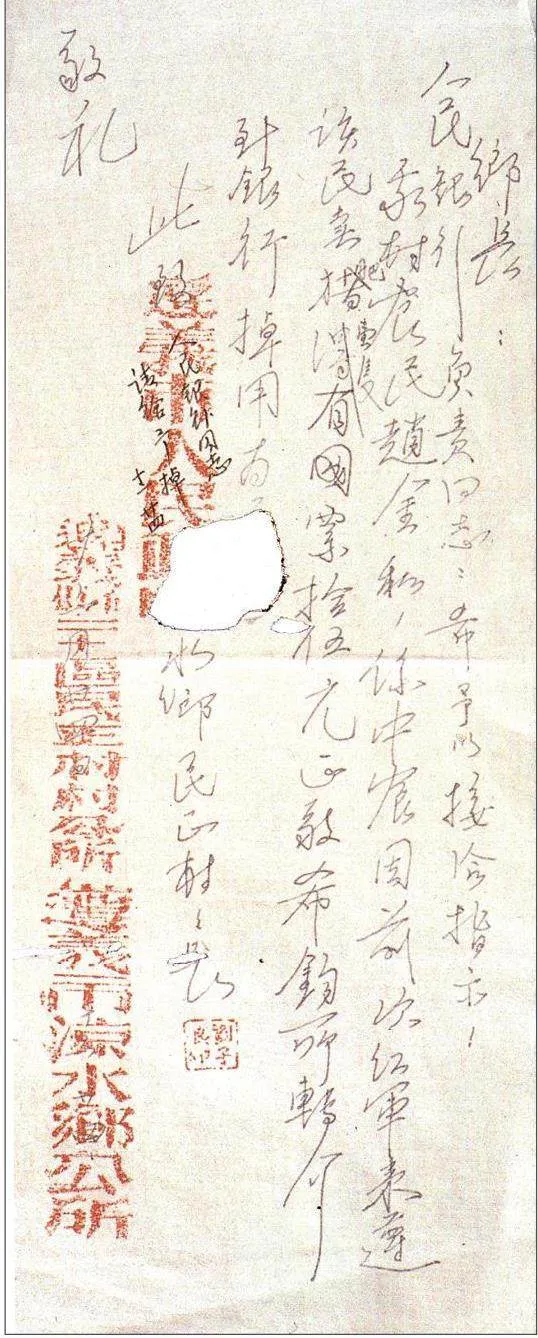

遵義會議之后,中共中央決定與川北的紅四方面軍匯合。國家銀行接到轉移的命令后,開始收回已發出的紅軍票,連夜在顯要位置張貼布告,通知群眾到指定地點兌換銀元。部隊撤離前的一天,國家銀行工作人員在鬧市區擺上銀元、食鹽等貨物,通宵達旦讓群眾兌換或選購。國家銀行工作人員遵照毛澤民“收回紙幣不但是經濟工作,也是政治工作,意義重大”的指示,決心在離開遵義前,力爭把群眾的損失降到最低。兌換工作一直持續到次日黎明才結束,國家銀行工作人員不顧勞頓,重新打包整裝出發,隨中央縱隊向川黔邊界的赤水河前進。

因為國家銀行制定了有效的貨幣發行辦法,一方面使得紅軍戰士從中央蘇區帶出的國家銀行銀幣券在市場上可以暢通無阻地流通,促進了遵義的商業繁榮;另一方面也改善了紅軍戰士的生活。而且,國家銀行也為紅軍隊伍籌集到了大量的物資,如布匹、糧食、醫療用品等。

1935年2月下旬,為擺脫敵人的包圍堵截,紅軍二渡赤水,重入貴州,再占遵義城。為了維護群眾對蘇維埃政府的信任,對黨的信任,這次國家銀行的一個主要任務就是兌換、回收之前發出的紅軍票。后國家銀行跟隨紅軍主力部隊離開遵義,三渡赤水。

離開遵義之后,十五大隊編號撤銷,曹菊如帶著國家銀行的金銀資產隨軍委供給部行軍,毛澤民則帶著其他同志隨總供給部行軍。

經過重重阻力,沖破數道西北軍閥構筑的防線,1935年10月,國家銀行隨主力紅軍達到陜北的吳起鎮。經仔細清點,銀行總資產完好無損,堪稱是一個奇跡。國家銀行工作人員從瑞金參加長征時有14人,到達陜北時僅余8名,路上犧牲6名,他們用自己的鮮血保護了國家銀行的財產,用生命詮釋了紅色金融人的忠誠信念。

1935年11月,中華蘇維埃共和國國家銀行改稱為中華蘇維埃共和國國家銀行西北分行(1936年更名為中華蘇維埃人民共和國國家銀行西北分行)。陜甘寧邊區政府成立后,改組為陜甘寧邊區銀行。一路走來,中華蘇維埃共和國國家銀行是我國紅色金融事業成長壯大的重要見證者。