重槌不斷 佳士得引領亞洲拍賣新時代

佳士得亞太區總裁龐智鋒:這個亞太區新總部讓“夢想成真”

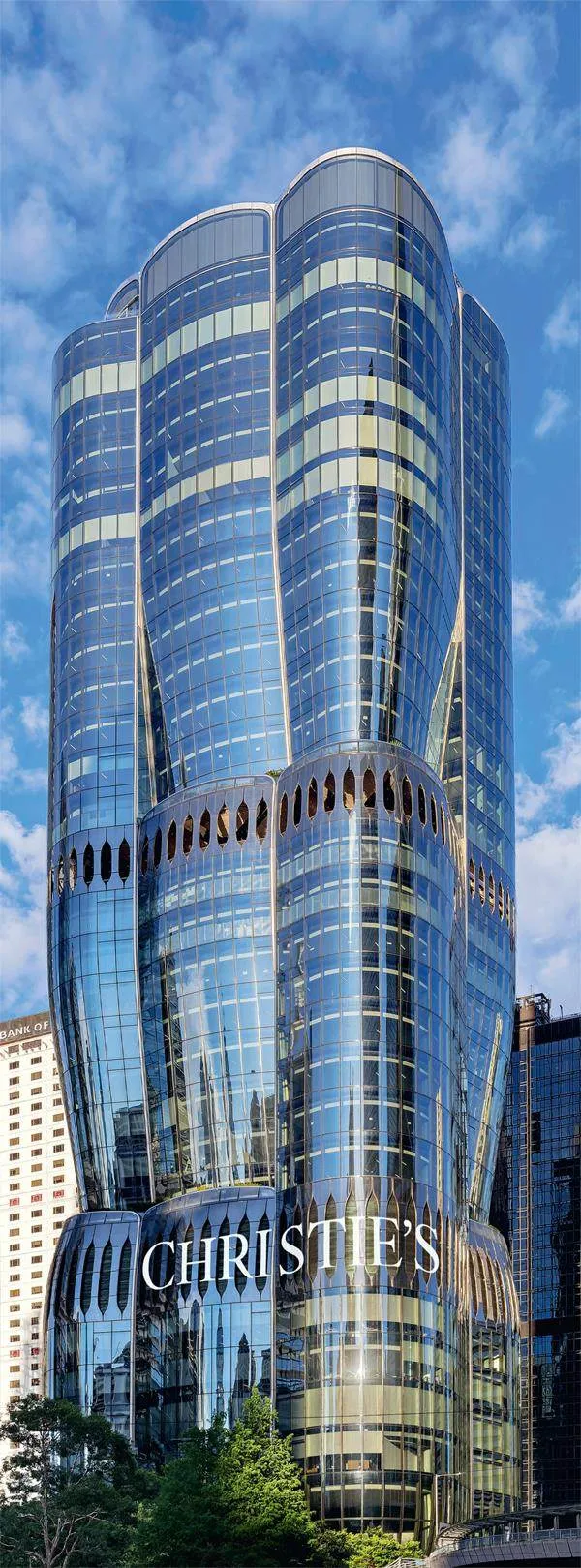

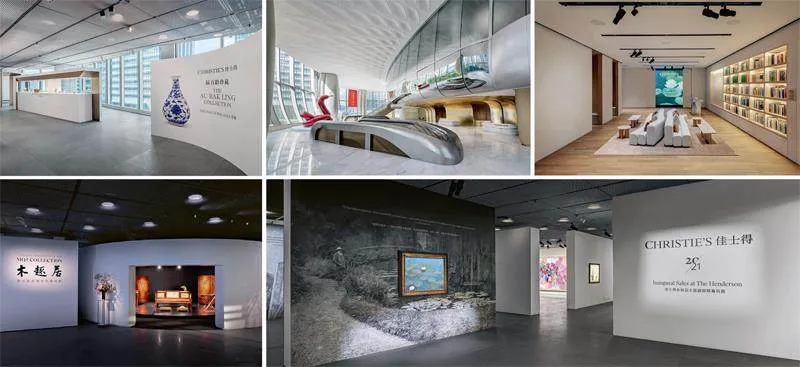

與往年相比,2024年的香港秋拍很“新鮮”,各路藏家不約而同從香港會議展覽中心移步至中環新地標TheHenderson大樓,坐落于此的佳士得亞太區新總部內一連三個月都槌聲不斷。

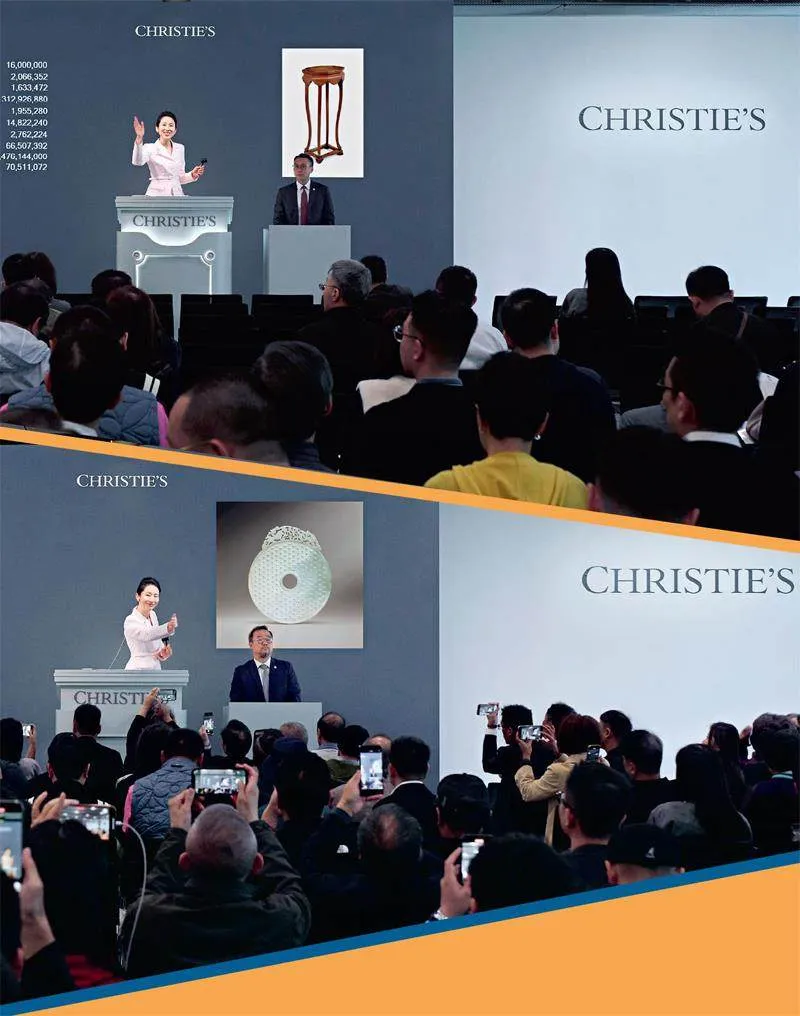

走進大樓,乘坐電梯直奔8樓的佳士得客戶中心,你會偶遇不少知名藏家閑坐在沙發上喝著咖啡、暢談藝術,愜意十足;一旁的展柜中陳列著近期正開放私洽的時尚手袋、珠寶、名表等,墻上則懸掛著大師名作,琳瑯滿目。身處其中,處處皆藝術。順著旋轉樓梯拾級而下,7樓的拍賣廳內座無虛席,眾多買家緊張關注著拍賣師陳良玲的一舉一動和她身后電子大屏變動的數字,見證每個槌起槌落的精彩瞬間。再到6樓藝廊逛一圈,這里宛如博物館,可以靜靜地從古樸的漢代古玉看到巧奪天工的清代玉雕,從簡約典雅的明式家具看到精彩絕倫的明清御瓷……

對于每一位走進佳士得亞太區新總部的人來說,這都會是人生中絕無僅有的沉浸式藝術體驗。極具現代感的建筑設計與跨越古今的藝術氣息完美融合,讓人對這里呈現的每一件珍品佳作都心生敬畏,也會深刻感受到:原來拍賣行空間也可以當作一件“藝術品”來打造。

“很多海外同事來到這里都夸贊道,放眼佳士得全球各個總部,亞太區新總部是最漂亮的!”在新總部首個亞洲藝術拍賣周開槌前,佳士得亞太區總裁龐智鋒(FrancisBelin)接受了《中國收藏》雜志的專訪。置身于這件艷驚四座的“得意之作”中,龐智鋒在采訪中充滿了自信。他告訴記者,自己在2019年剛上任時就許下了一個愿望——讓佳士得亞太區總部擁有自主舉辦展覽和拍賣的空間。因為長久以來,每年的春秋兩季拍賣均要依托香港會議展覽中心舉行,如今有了自己的空間,讓他的很多夢想成真了!

雄踞TheHenderson四層樓的亞太區新總部讓未來有了更多的自由度和可能性,自此與佳士得在紐約、倫敦、巴黎等全球各地的拍賣中心并肩而立。在倫敦國王街上古老的佳士得大廈,人們可以看見這家老牌拍賣行近260年的歷史積淀;走進紐約洛克菲勒中心的佳士得總部,人們會聯想到世界最貴藝術品達·芬奇《救世主》等耀眼紀錄曾在這里誕生。而位于香港“地標中的地標建筑”TheHenderson佳士得亞太區新總部,也用一場又一場拍賣書寫了新的傳奇。

私人珍藏的不二之選

2024年下半年,與佳士得喬遷新總部的消息同時在拍賣界、收藏界、藝術界“朋友圈”刷屏的,還有幾個響當當的名號:區百齡、“木趣居”、“藍田山房”,明清御瓷佳器、明式經典家具和古韻盎然的高古玉等私人珍藏中的扛鼎之作紛紛登場。

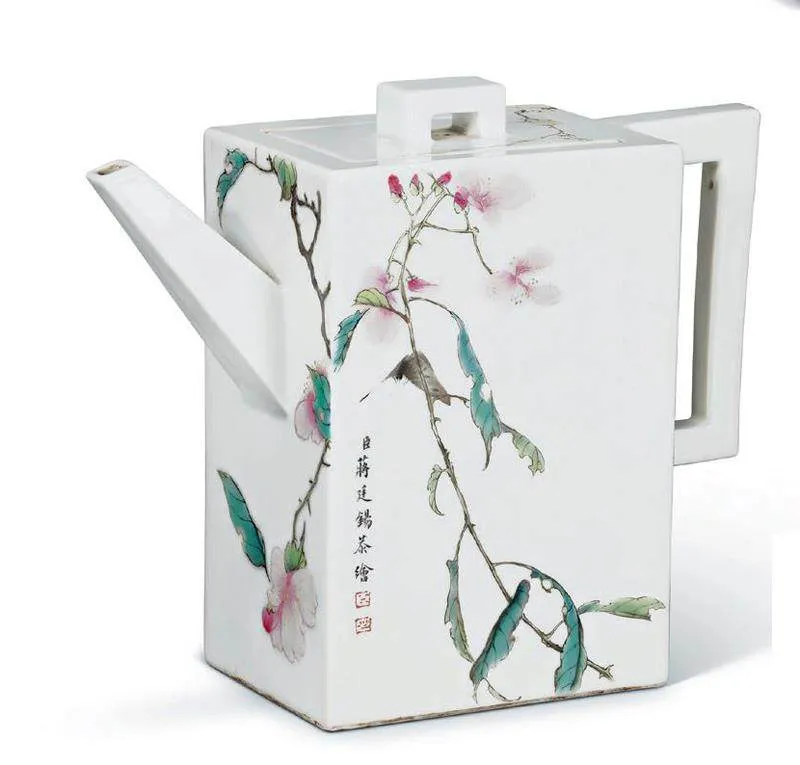

向來“只進不出”的香港重要藏家區百齡在瓷器收藏界無人不曉,其花半個世紀珍藏的瓷器首度釋出,為佳士得亞太區新總部9月開幕打響了揭幕戰,并取得“開門紅”;10月,“黃花梨女皇”伍嘉恩攜30余年悉心庋藏的“木趣居”明式家具特展亮相TheHenderson,隨后,“木趣居”珍藏首次以專拍形式登上佳士得亞太區新總部的拍臺。此外,古玉藏家中的佼佼者、來自臺灣的“藍田山房”,其古玉藏品曾在1999年臺北故宮博物院“群玉別藏續集”特展中展出,之后再沒有公開展示過,卻在2024年秋拍之際現身佳士得亞太區新總部……這些重量級私人珍藏紛紛浮出水面,堪稱古董珍玩拍賣界的歷史性時刻。

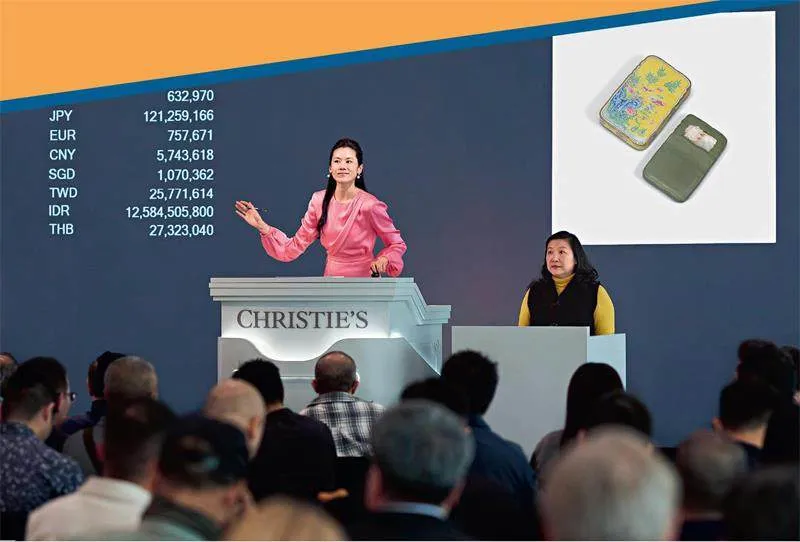

11月29日,《中國收藏》雜志記者來到位于TheHenderson的佳士得拍賣大廳,看到場內場外人頭攢動,亞洲藝術周拍賣當天進行到了中國瓷器及工藝品板塊。“有好作品才能吸引買家。”在拍賣開始前,龐智鋒信心十足地告訴記者:“我們下半年業績會有所下滑,但我們力推的大部分最頂尖的拍品都能夠找到買家,目前來看成交率基本能與往年持平。”

率先開啟的“太一精魄——藍田山房舊藏古玉”專場就極好地印證了龐智鋒的話。拍賣廳里座無虛席,每一件拍品都引來買家激烈競投,“跳加價”不時地在現場出現,不少拍品都以遠超拍前估價的身價易主。如封面拍品——一件長達16.8厘米的西漢晚期至東漢的白玉龍首勺估價僅為50萬至80萬港元,成交價高達2215.5萬港元。歷時3個半小時爭奪,這75件古玉最終斬獲逾2.14億港元,落槌總額為低估價近6倍之多。

其后亮相的“木趣居”專場,15組明式家具及案頭珍玩在各路藏家的熱捧下最終100%成交,現場響起了經久不息的熱烈掌聲。該專場創造了落槌總額超過低估價200%的佳績,領銜拍品晚明黃花梨四足葉紋八方香幾以1973.5萬港元矚目成交。在不少業內人士看來,這次拍賣不僅對明式家具的文化內涵做了最好的闡釋,也為明式家具市場提供了一份最權威的行情表。

除了幾位亞洲重要私人藏家專場外,遠在歐洲的帕默家族也沒有缺席佳士得亞太區新總部的這場藝術盛會,其精選的25件橫跨宋至清代的古董珍玩在當天舉行的“帕默家族典藏中國藝術”專場呈現。藏家威廉·霍華德·帕默告訴記者:“帕默家族與佳士得有著深厚的友誼,彼此信任。佳士得在香港乃至亞太區的影響力有目共睹,是我拍賣藏品的不二之選。”最終,這些傳承有緒的古董珍玩也有不錯的表現,多件拍品引來火熱競逐并超過估價數十倍成交。

在2024年秋季中國文物藝術品市場整體表現疲軟的行情下,佳士得推出的多個私人珍藏專場卻取得了100%成交的戰績,而下半年推出的6場亞洲藝術現場拍賣共斬獲逾8.46億港元——這些數字有力地印證了龐智鋒的判斷,也兌現了一份不辜負藏家信任的承諾。這家老牌拍賣行用一個又一個數字彰顯了其是全球顯赫私人珍藏拍賣“不二之選”之地。

佳績背后的關鍵密碼

踏進佳士得亞太區新總部會客廳時,目光會被這里陳列的一些書法作品所吸引,它們都是大藏家們題贈給佳士得的。如大收藏家林百里的“佳士有得”、劉益謙的“皇冠上的拍賣”,敏求精舍主席陳永達的“茹古涵今”、清玩雅集理事長蔡明興的“藝珍云集”……一家拍賣公司要想立于不敗之地,來自大藏家的鼎力支持是必不可少的砝碼,而這一切都基于人與人之間的信任關系。

“人才是一大要素。”龐智鋒強調道,近年來,他們廣納英才,這讓佳士得亞洲市場顯得格外活躍與惹眼。他舉例說:“我們去年邀請了程壽康先生擔任佳士得亞洲區主席,他是亞洲藝術品拍賣界的重要人物,在業內備受尊重及推崇。”自程壽康加盟后,從2023年的天民樓藏元青花釋出,到2024年區百齡珍藏首拍、“木趣居”專場首次呈現……這些在國際上舉足輕重但在拍場鮮少露面的私人珍藏均在佳士得槌響,最終創下矚目佳績。“為佳士得進一步培育和鞏固與亞洲顯赫藏家的關系,服務亞洲客戶,豐富他們的全球收藏體驗”,顯然,這兩年佳士得在此表現得較為突出,而人才的關鍵性作用也不言自明。

除了專業人才,“門面”也是重中之重,一個更加現代、寬敞的空間有助于完美呈現藝術品和精彩的拍賣現場。在香港幾大國際拍賣行中,佳士得是最早宣布遷址的,其在2021年7月就透露了新家落地TheHenderson的宏偉計劃。龐智鋒告訴《中國收藏》雜志記者:“之所以選擇落戶TheHenderson,是因為我們希望放眼未來,開啟亞洲新篇章。”雖然這一建筑杰作出自全球知名的扎哈·哈迪德建筑事務所,但佳士得團隊也根據自身需求注入了不少設計巧思,如6樓特別設計為可開放外墻,并加裝機械吊臂,便于將大型藝術品從戶外平地安全運送到高層空間內;兩層藝廊空間內部采用活動墻系統,可針對具體需求靈活改變空間布局;由6樓到8樓鋪設了步梯可供嘉賓在新總部內部上下行走參觀,享受藝術“漫游”之旅……“新總部的設計過程如同創作一幅畫。當看到成品時,你會覺得辦公室、藝廊、拍賣廳等的布置都恰到好處,其實這是我們全體成員經過5年的思考和探討才最終呈現的理想面貌。大家都為此而感到自豪,我也不例外。”龐智鋒說道。

除了香港,佳士得在亞洲多地設有辦事處,如北京、上海、臺灣、東京。隨著近幾年東南亞藝術市場的崛起,佳士得還在版圖上“點亮”了曼谷、雅加達。在亞太區乃至全球范圍內,佳士得正產生著越來越廣泛的影響力。這種影響力不光是因為業務觸角深入到更寬廣的地區,也與佳士得近幾年著力開拓數字化平臺,將藝術品拍賣深度融入互聯網生態有關。

如今打開任何線上平臺搜索“拍賣師”關鍵詞,陳良玲站在佳士得拍臺上叫價的畫面總是占據前列,短視頻播放量、點贊量輕松破萬,網友們討論得熱火朝天:“拍賣師原來這么優雅”“跟著她總想再加幾口”“現場節奏太緊張啦”……佳士得與多家官方平臺的合作也愈發緊密,全網粉絲量已近百萬人,其線上拍賣直播吸引了越來越多海內外年輕人關注藝術品,也讓大家發現,原來藝術品拍賣離自己并沒有那么遙遠,只要打開佳士得微信小程序就能隨時隨地瀏覽大師之作,還有機會將它們收入囊中。在數字化之路上,佳士得正一路領跑、不斷“破圈”。

一個共同的愿景

重塑亞洲拍賣行業——這是龐智鋒接受媒體采訪時多次提到過的目標,在新總部啟航之際,他便帶領佳士得團隊改變拍賣的運作方式,力圖構建一個充滿活力、更加多元的市場生態。

對于各路藏家來說,香港拍賣市場最直觀的變化無疑是從過去春秋兩季拍賣周,變成了全年內非常靈活的拍賣日程。佳士得將在每個半年中舉行一次為期三個月的活動,例如2024年下半年,9月的重頭戲是二十世紀及二十一世紀藝術,10月主推雅逸精品拍賣周,11月則舉行了亞洲藝術周。

那么,稍顯分散的拍賣門類和日程,會不會讓一些客戶流失?龐智鋒并沒有這樣的擔憂,因為不少亞洲買家也常在海外拍場參與競投,最直觀的例證就是不久前在紐約佳士得舉行的二十及二十一世紀拍賣中,成交總額的31%是由亞洲買家貢獻的,而亞洲買家中又有80%來自中國內地及港澳臺地區。在佳士得全球雅逸精品拍賣成交總額中,亞太區買家貢獻的份額達42%。各式西方藝術巨匠杰作在香港拍場創造的佳績也證明了亞洲市場強勁的需求和實力,此季就有兩位印象派大師在佳士得亞太區新總部熠熠生輝——以2.506億港元成交的文森特·梵高《停泊的船只》,以2.334億港元成交的克勞德·莫奈《睡蓮》,雙雙締造藝術家亞洲拍賣紀錄,成為2024年整個藝術圈的熱話。

龐智鋒表示:“在佳士得過去幾個月呈現的20件頂級拍品中,19件都找到了買家,無論是在香港還是上海舉行的拍賣,成交比率都在90%甚至更高。”迄今為止,亞洲拍賣歷史上成交價逾3000萬美元(折合人民幣2億元)的7件西方藝術巨作中,有4件誕生于佳士得拍場。

“香港已經與全球接軌,藏家的購買習慣也會日趨統一。我看到不少客人下半年已經飛來香港三次了,而且他們每次來都很激動,因為能在佳士得看到不同的拍賣策劃和展覽。我相信只要拍品品質一流,就一定能吸引客人多次參與。哪怕他們有事不能來到現場,我們強大的數碼平臺也能支持他們遠程參與拍賣,所以這不是問題。”龐智鋒說道。除了拍賣之外,佳士得近半年還舉行了區百齡珍藏特展、“木趣居”明式家具曠世珍藏特展,以及亞洲首場日內瓦鐘表大賞展覽、“迪拜鐘表周”重要項目鐘表論壇、佳士得第九屆“Art+Tech藝術科技峰會”等,吸引了逾2.7萬人走進TheHenderson。

除了人氣,拍場成交的一系列數字也給了佳士得積極的反饋。據統計,佳士得亞洲2024下半年成交總額達32.8億港元,創下自2021年以來新高,成交率近90%,近40%拍品成交價超過高估價。在全球拍賣市場量價齊跌的大環境下,這樣的表現無疑是令人出乎意料的,讓業界看到了佳士得的強大韌性。

龐智鋒表示:“拍賣市場是供求關系的平衡。當前市場環境不太樂觀,問題不在于沒有需求,而是好拍品的供應量少了一些。我們會保持拍賣的質量和水準,如果賣家沒準備好釋出最好的藏品,我們寧愿等待,也不想退而求其次。畢竟流拍是所有人都不希望看到的結果,我們要為賣家負責,也要為買家和市場負責,讓每次拍賣的成交結果都能夠為大家提供一份價格參考。”

《中國收藏》記者注意到,全新的佳士得亞太區總部不僅是各路人士紛紛打卡之地,也吸引著越來越多的人選擇到佳士得開啟藝術收藏之旅。就在本刊截稿之際,佳士得披露了2024年的成績單。數據顯示,2024年佳士得亞洲新買家總數增長55%,千禧一代甚至更年輕的群體已占據買家人數的44%。市場的活力與韌性由此可見,也給拍賣業注入了強心劑,龐智鋒堅定說道:“這正是佳士得的愿景。”

一個百年家族珍藏在香港續寫傳奇

作為佳士得TheHenderson亞太區新總部首個亞洲藝術周的重要專場拍賣之一,“帕默家族典藏中國藝術”專場呈獻的25件橫跨宋至清代的古董珍玩引人關注。經過一番爭奪,該專場九成拍品易主,創造了4799.34萬港元的佳績。這是繼佳士得2023年香港春拍推出“博古紹裘——帕默家族珍藏”專場之后,又一次將這個英國重要家族珍藏以專場形式呈獻給各路藏家。

“帕默”這個名字無論在歐洲商界還是古董收藏界都聞名遐邇,其跨越四代人、近一個世紀收藏了1000余件中國藝術精品。據了解,19世紀末,帕默家族創立了世界著名的蛋糕與餅干制造品牌“亨特利與帕默餅干”,很快便成為全球業界領先的制造商。在鼎盛時期,該公司曾是當時規模最大的公司之一,1913年員工人數已多達8000多名。帕默家族珍藏最早由浩瑋·帕默(1865年至1923年)、艾達·帕默(1870年至1953年)伉儷創立,后由其子與兒媳,即雷金納德·帕默(1898年至1970年)、莉娜·帕默(1900年至1981年)伉儷悉心繼承、鼎力擴充。帕默家族珍藏絕大部分來自倫敦各大古董商,如史柏克(Sparks)、史賓克(Spink)、布魯埃(Bluetts)、麥勒(Mallett)、漢考克(Hancock),以及日本山中商會等。身為有百年歷史、在收藏界影響巨大的英國東方陶瓷學會的早期會員,雷金納德·帕默當年積極參與該學會會員的交流活動,探討瓷器斷代或溯源等問題。不少帕默家族藏品也曾借給東方陶瓷學會展出。雷金納德·帕默伉儷去世后,藏品由兩個兒子繼承,長子即現任藏家威廉·霍華德·帕默的父親。

帕默家族為何如此鐘情于中國藝術品?就在專場啟槌之際,《中國收藏》雜志專訪了威廉·霍華德·帕默。

《中國收藏》:帕默家族對中國傳統文化有著怎樣的了解與熱愛?

霍華德:我祖父本人其實從未到過中國內地和香港,他的陶瓷藏品都是從英國古董商手中購得的。在瀏覽祖父的珍藏時,我注意到他會把每件瓷器的購買記錄寫得極為詳細,從中也能看出不同古董商的審美風格。其實收藏并非祖父的本職工作,他另有正職,但他會花費大量時間與陶瓷專家交流互動,比如與英國東方陶瓷學會的同好們一起探討藏品,以此來獲取更廣博的陶瓷知識。

《中國收藏》:您對家族珍藏有著怎樣的情感?

霍華德:我的祖輩與父輩對他們的珍藏極為熱愛,不過行事比較低調,也不會強迫我一定要深入鉆研這些藏品,所以我從小只是透過玻璃櫥窗看一看而已。我真正開始深入研究家族珍藏差不多是在20多年前。因為佳士得與我們家族淵源深厚,他們的專家會定期到我們家中對藏品進行估價或者幫助我們完成修復,也讓我對這些珍藏有更深刻的了解。佳士得專家還會告訴我收藏拍賣市場的最新狀況,從那時起,我決定用心去經營這些收藏。

《中國收藏》:在這么豐富的家族藏品中,您最偏好的是什么門類?

霍華德:我最初接觸的品類是玉。玉相較于陶瓷沒那么易碎,把玩時心里不會那么忐忑。而且玉很適合日常摩挲,人體油脂滲進去后,它會更顯潤澤。我個人最喜愛的自然是玉,我現在仍保有一定數量的玉器珍藏,以小巧的玉把件居多,可供日常把玩欣賞。我也有一些尺寸稍大些、價值更高的玉屏風之類的藏品。期望日后能有機會多與博物館合作,讓這些難得的藏品能在公共空間里展出,讓更多人領略到玉的風采與魅力。

我對玉器工匠最為欽佩之處在于,玉的顏色常常并非單一,但工匠憑借巧思能將不同顏色巧妙布局,讓成品看起來渾然天成。玉雕的難得之處也在于中國工匠對細節的精雕細琢,這是令人難以企及的。一件工藝品的底部往往被忽視,不會進行細致雕琢,但中國的玉雕制品卻是精益求精,即使是陪襯的水波紋都被工匠雕琢得栩栩如生,從任何角度欣賞都是上乘的工藝品,讓人拍案叫絕。

《中國收藏》:您怎么看待中國陶瓷藝術?

霍華德:我喜歡的并非常見的明清瓷器,而是比較早期的瓷器,比如宋代的瓷器,有著簡約質樸之美。最初我也是受家族影響,打小那些珍藏就在眼前,我算是與這些珍藏一同成長起來的。加上自己后來又做了諸多研究,才真正從自身角度與中國陶瓷結緣。還記得兩年前,我邀請著名古董商埃斯卡納奇先生來觀賞我們家族收藏,他看到一件1968年他年輕時曾在我祖父那兒見過的瓷器,時隔近6 0 年仍然擺在這里,非常感慨。

隨著研究的深入,我發現瓷器燒制過程極為復雜,成品卻能如此完美,在中國歷史與美學史上都堪稱精妙絕倫的存在,所以就愈發熱愛中國陶瓷藝術了。我也很鐘愛琺瑯彩工藝,雖說它源自西方,但中國人將其提升到了新高度,比如過枝紋飾的繪制,加上釉彩每層的溫度把控,難度極大,燒制成功殊為不易,令人嘆為觀止。

《中國收藏》:身在倫敦,您為何選擇將藏品在佳士得香港拍賣呢?

霍華德:帕默家族與佳士得有著深厚的友誼,彼此信任,所以當想要拍賣珍藏時,自然就認定了佳士得。佳士得在香港乃至亞太區的影響力有目共睹,而且如今購藏中國瓷器的大多是中國內地或香港的買家。讓我印象深刻的是2023年5月30日,佳士得在香港舉行帕默家族專場拍賣時,我在現場看到了張宗憲先生參與競投,心情十分激動。手持“1號”競買牌的張先生在全球收藏界無人不知無人不曉。雖然我們二人私下并無交往,但我一直將他看作老朋友和知己。

這次專場是在2023年就開始籌劃,擬作為新總部的開幕拍賣活動之一。當時我還疑惑過:大廈能建好嗎?如今按期遷至TheHenderson大樓并舉行首個亞洲藝術拍賣周,可以說在這里我見證了香港速度,看來將藏品托付給他們是正確的選擇。