烏爾善,打破宿命

一副黑色鴨舌帽,細窄的紅色邊框眼鏡和左耳的銀飾耳墜,出現在公眾場合的烏爾善永遠保持這一副裝扮。就像喬布斯標志性的黑色高領衫和牛仔褲,固定的服飾搭配在塑造個人品牌形象的同時,簡化了生活中不重要的決策,“好把心力放在更重要的決策上”。

烏爾善或許也是這一套論調的信徒。畢竟作為8000余名前期劇組工作人員的“封神三部曲”的導演,他的統籌工作的復雜程度并不亞于一家中大型企業CEO。

烏爾善說,導演每天的工作,“就是解決問題”,快速決定、判斷,發現關鍵所在——自2014年“封神三部曲”立項以來,這樣的工作如此持續了十年。

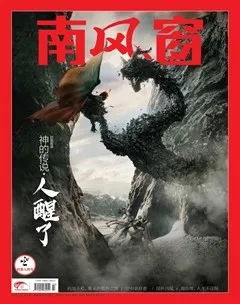

2023年,于暑期檔橫空出世的《封神第一部:朝歌風云》(下稱《封神第一部》)奪得金雞獎最佳故事片,它讓烏爾善從一名沉寂數年的導演,成為中國電影工業化的代表人物(與《流浪地球》導演郭帆一道)。

與其他更風格化、作者化的導演不同,秉持著“電影是一門公眾藝術”的理念,烏爾善并不愿意借電影媒介討論個人情緒。特別是“封神三部曲”這樣的神話史詩類型電影,它是一個民族集體記憶的呈現,“追求所謂的作者性毫無意義”。

他熱衷于討論宏大,而不是私人。烏爾善的妻子、身為音樂家的蒙柯卓蘭曾提醒主持人雷曉宇,不要問烏爾善太“小情小調”的問題,他會覺得“使不上勁兒”。

烏爾善渴望在作品中尋找某種永恒的、普世的精神價值,渴望在“封神三部曲”中留存下一些珍貴的人格標本,而非重提“宿命論”的舊調。

對宏大性的迷戀,的確促成《封神第一部》取得了某種意義上的成功。然而,或許是巧合,又或許是一位創作者無法避免的潛在傾向,無論烏爾善如何追求宏大,他的私人經驗,他的個性、偏好與信念,依然隱秘但深刻地與“封神三部曲”的創作嵌合在一起。

在蒙語中,“烏爾善”這個名字的意思是,“前進”。不要停滯于原地,向前走,去創造與找尋。名字是隱喻,構成烏爾善藝術生命的底色。

平和與銳利

幾乎沒有人見過烏爾善當眾發火。即使“封神三部曲”這個項目的命運是如此跌宕起伏,歷經資方變故、疫情延映、首映后票房欠佳等各種窘迫時刻,烏爾善永遠平和、理性,緩緩道來,不動聲色。

“封神三部曲”的籌備、拍攝、后期持續了整整十年之久。其中一大原因是,為了節約成本,并盡可能讓演員和幕后工作者保持創作狀態的統一性,“封神三部曲”采取了“三部套拍”的工作模式:集中一段時間,一次性完成三部電影的主要拍攝任務。

這是一次風險巨大的驚險對賭。如果第一部電影未能取得預想中的成功,后續兩部的投資會成為無可挽回的沉沒成本。而《封神第一部》上映首日,全國院線票房不足5000萬,按照這種走勢預測,最終票房不會超過10億——連投資成本都收不回來。

姜子牙的扮演者黃渤,看見《封神第一部》上映頭幾日的票房成績,在直播中說,自己的心“瓦涼瓦涼的”。處于龍卷風中心,烏爾善依然冷靜。他頻繁地跑路演,接下密集的采訪,向一家又一家媒體分析《封神第一部》首映成績欠佳的原因:主演是素人出身、缺乏明星效應;國產類似的古裝奇幻電影質量欠佳,觀眾預期較低等等。他理解人們對《封神第一部》的顧慮,并懇請觀眾給予信任與耐心。

自始至終,烏爾善保持著一份或許是出于責任感的樂觀。他在路演中向觀眾、同時也向包括自己在內的所有工作人員反復強調,《封神第一部》是一部“長線”電影,在電影質量克服觀眾心中對國產大片的偏見以后,口碑與票房會自然發酵。

在青春時期,人們一定會被混沌的價值觀迷惑。可是成長就是持續地反思,去撥開迷霧、辨別真偽,最終找到真正的自我,做出選擇。

在《封神第一部》票房逆襲的傳奇故事中,烏爾善是一位沉著冷靜的船長,率領這艘巨輪行駛過重重驚濤駭浪,抵達彼岸。

但這層穩定溫和的外表之下,烏爾善還有更鋒利的一面。

與如今烏爾善的形象構成巨大反差的,是一則經常被他自己在采訪中提起的往事。大二那年,烏爾善因為和老師的理念沖突、發生爭執,最終得到了極低的分數和一張勸退通知書。當時,他就讀于中央美術學院油畫系,這個專業隔年招生,名額限制八人,烏爾善是其中的佼佼者之一,被家庭寄予厚望。

老師對父親說,你的孩子太倔了,學校公布處罰以后,他都沒有露面。“似乎如果我愿意去懇求的話,還有留下來的可能。”已是51歲的烏爾善回憶說。

來自權威的招攬,是一種致命的誘惑。它誘惑你放棄一部分自我以獲取更大的權力,似乎接下這束橄欖枝,就能換取一段時間之內的庇佑,甚至是平步青云。

類似的誘惑同樣發生在《封神第一部》中。殷壽曾允諾姬發,殺了姬昌,就讓他繼承西伯侯的位置。在龍德殿弒父的經典一幕中,北伯侯之子崇應彪就接受了這一危險的招攬,把刀對向自己的父親,當場繼承了父親的封號。

太子之位是最具誘惑的允諾,《封神第一部》運用了一個巧妙的敘事詭計,讓觀眾短暫地懷疑姬發是否會被欲望俘獲、因誘惑游移。

最終,姬發用陶罐和泥土偽造成父親的頭顱,送給殷壽。在行刑場上的關鍵時刻,他忽然揭竿而起。

“覺醒”,是烏爾善描述《封神第一部》主旨時最常使用的一個詞。他說,在青春時期,人們一定會被混沌的價值觀迷惑。可是成長就是持續地反思,去撥開迷霧、辨別真偽,最終找到真正的自我,做出選擇。

危險與激情

油畫系退學后,烏爾善重新考上北京電影學院的廣告導演專業,并在此后十年專注于商業廣告和當代藝術。

與電影藝術的結緣則是在2006年左右。一次烏爾善去電影院,看了兩部分別來自美國和中國香港的商業大片。回家之后,一個念頭忽然闖入腦海:這種電影自己能不能拍?原因無他,中國院線觀眾規模龐大,并且處于一段獨特的、情感和精神的變化與選擇時期,“中國觀眾需要更多大眾文化作品給大家傳遞一些關于價值選擇和審美的東西”。

他判斷:“這種電影我可能也能拍。”

這次啟發決定了烏爾善此后電影風格的一大原則,即對類型化和商業化的追求。一些導演追求作者性與獨立性,認為需要“背對觀眾進行創作”,而烏爾善對電影媒介的定義與前者不太一樣:“坐在影院,觀眾是有需求的。他們買票是來娛樂的,這是一個前提。”

烏爾善電影風格的另一原則,即對幻想元素的執念。《畫皮2》中的妖怪與幻術、《尋龍訣》中的墓穴與鬼怪、“封神三部曲”中的怪物與神仙,無一不是與現實生活相距甚遠的設定。

一些導演追求用電影去刻寫現實,而烏爾善覺得,影院應該用于觀看一些“更具想象力、更極致,在感官強度上超越現實的電影”。這個想法起源于一次去天文館觀看球幕電影的經歷,他記得影像與聲音所帶來的體驗是如此強烈,“在電影院中應該看見這些東西”,烏爾善想。

2007年,烏爾善重新規劃了自己的事業方向。曾經,他在當代藝術展廳中進行極度小眾和個人化的藝術創作,他決定轉動舵盤,用未來20年的時間,“去搞清楚主流院線電影究竟是什么”。

這一年,他35歲。

烏爾善給自己的創作選定了三種類型,即幻想、動作和史詩。他記得2001年自己第一次看《指環王》時的震撼。宗教、歷史、神話、古典藝術,整個西方文化體系被高濃度地集結在故事中,創造了一個無比恢宏的世界。烏爾善對恢宏的表達有著天然的向往。他最愛的詩人是艾略特,在《荒原》中,艾略特旁征博引了35個作家的56部作品和諺語童謠,語言學、人類學、哲學,充斥著想象與隱喻。

“我覺得中國也應該有類似的電影出現。”烏爾善想。

想來想去,唯一符合的題材就是《封神演義》,其中既有真實的歷史脈絡,也構建了一個完整而龐大的神話體系,容納了中國幾千年以來的神話世界觀。

“如果要我來拍一部神話史詩類型電影,首選《封神演義》。”冒出這個想法的時候,烏爾善29歲。

“封神三部曲”正式立項時,烏爾善43歲。

彼時,《畫皮2》創下了當時華語電影的票房最高紀錄,《尋龍訣》的制作接近尾聲,它的規模更大、工作更復雜,整個制作團隊的配合越來越默契、成熟。更重要的是,烏爾善正值壯年,有了一定的閱歷與經驗,同時體力依然豐沛,這是一位導演攻克高難度項目的黃金階段。

一些導演追求作者性與獨立性,認為需要“背對觀眾進行創作”,而烏爾善對電影媒介的定義與前者不太一樣:“坐在影院,觀眾是有需求的。他們買票是來娛樂的,這是一個前提。”

理性判斷,“封神三部曲”并不是利益最優的選擇。它難度高、規模大,在中國電影歷史上意義非凡,同時無比危險。

烏爾善在決定拍攝前,把80歲的父母接來同一小區居住,給兒子購買了醫療保險和教學保險,保障他們直至18歲成人。

當烏爾善在猶豫“我應不應該去做”的時候,妻子說:“你想做,就去做吧。”

解構與建構

2014年6月,“封神三部曲”開第一次策劃會,民俗學、歷史學、人類學、社會學等專家學者紛紛到場,討論范圍從《封神演義》到《列國志傳》,從《武王伐紂平話》到《史記》《尚書》。

這次策劃會最主要的一大議題是:一個幾千年前的神話故事,如何與現代人對話、共鳴?

《史記》是漢代人對殷商歷史的想象,《封神演義》是明代人依據明朝的社會制度與情感關系對殷商故事的重述,而拍攝于21世紀中國的《封神》,勢必要在這一歷史藍本上進行符合現代人情感的再度創作。

人們很快得出共識,新的電影絕對不能去復刻明代的價值觀,比如宿命論。“我們需要重新找到故事的情感核心主題,引起現代人的共鳴。”烏爾善說。

烏爾善全程參與劇本創作。當他們確定,“必須放棄創世神對人間的干預,讓人類之命運交由人類自己決定”以后,對各個經典人物重塑就成了最重要的一項工作。

《封神第一部》予以觀眾的最大驚喜恰在于此。烏爾善說,過往文藝作品對紂王殷壽的塑造更像一個刻板的“壞孩子”,但《荀子》中形容紂王“長巨姣美,天下之杰也;筋力超勁,百人之敵也”,《史記》中也說,“知足以拒諫,言足以飾非”。因此,費翔所飾演的紂王殷壽強壯而狡黠,他并非被妲己的美貌迷惑,反而是利用妲己的妖力去實現自己的政治企圖。

“福禍無門,唯人所召;心懷惡念,妖孽自至。”這是揭露《封神第一部》世界觀的一句關鍵臺詞。“神仙和妖怪是欲望或道德的隱喻。”烏爾善在采訪中說,真正選擇是非善惡、決定歷史如何走向的,是人心的欲望。

一直企圖在作品中追求“永恒價值”的烏爾善,似乎在對“封神三部曲”漫長的十年創作歷程中,找到了令他滿意的答案。

年輕的時候他是個文藝青年,被花里胡哨的論點和主張干擾,對世界常常抱以質疑、憤怒和批判,以一種解構者的姿態。西方國家的娛樂工業是如此發達,當時中國電影工業依然貧瘠,而在大眾娛樂與小眾藝術之間,似乎又橫亙著一道永遠無法逾越的天塹,無法彼此理解。

人到中壯年,烏爾善更相信行動主義所賦予人的價值。

他終于確認了生命中真正重要的價值,并把它們放進了“封神三部曲”的表達之中。比如在危機面前,什么東西產生力量?烏爾善說:“不是權力、武器,不是憤怒、對抗,而是人最本質的善意。”

他終于確認了生命中真正重要的價值,并把它們放進了“封神三部曲”的表達之中。比如在危機面前,什么東西產生力量?烏爾善說:“不是權力、武器,不是憤怒、對抗,而是人最本質的善意。”

他撿拾起對建構的激情火種,讓它在心中熊熊燃燒。既然普羅大眾對娛樂電影喜聞樂見,那么能不能拍一些更好的娛樂片?它可以傳遞當代中國人的情感世界和精神困境,同時具有工整、規范的戲劇結構,精良的制作包裝,兼備娛樂性,“交給觀眾去驗證、感受、共鳴”。

一個不為人所知的秘密是,烏爾善說,他其實每一天都在經歷無數次的自我懷疑,“但是別人看不出來”。有時候回到房間,他會和自己發脾氣,但只要走進工作場合,心中屬于憤怒的開關就自動關閉。

與其解構一切,如今烏爾善寧愿選擇保持一名建構者的責任與樂觀。

訪談節目《一千零一夜》,主持人雷曉宇在節目最后問烏爾善:你的天命是什么?

烏爾善似乎從未想過這個問題。他仰在沙發后背上,笑了一會。

”比較怕原地踏步吧,覺得很不安全。(盡管往前走)如履薄冰。盡善盡美做不到,善始善終吧。”他一邊思索,緩緩說道。

責任編輯黃茗婷