毛奇齡《唐七律選》中的詩學(xué)思想

【摘要】清初的詩歌批評極為活躍,涌現(xiàn)出大量的唐詩選本,毛奇齡主編的《唐七律選》即是其中之一,此選本專選唐人七律,通過其選錄情況和批點評語等方面可以看出毛奇齡的詩學(xué)思想。毛奇齡少時喜愛宋元之詩,步入仕途后卻轉(zhuǎn)而宗唐黜宋,同時因為早年師承和政治立場等方面原因,毛奇齡尤為推崇涵蘊雅正的詩風(fēng)。此外,毛奇齡論學(xué)喜辯論的特點又使得他在詩論著述中與同時代的學(xué)者觀點有著緊密交流,反映出了當(dāng)時的詩壇風(fēng)氣。

【關(guān)鍵詞】毛奇齡;《唐七律選》;詩學(xué)思想

《唐七律選》是清初詩人毛奇齡在其晚年專心著述時期所編纂的一部專選唐人七律詩的唐詩選本,現(xiàn)有康熙四十一年刻本藏于中國國家圖書館,本文即以此為底本展開研究。該刻本共四卷,選七十五家詩人共二百零六首七律,前有毛奇齡自作序文一篇,批語以夾批和尾批為主,偶有眉批,尾批多有引用毛奇齡早年所作《西河詩話》。

學(xué)界過去對于毛奇齡的研究多偏重于經(jīng)學(xué)方面,對于毛奇齡的詩歌以及詩學(xué)思想方面的研究則較為薄弱,蔣寅《清初錢塘詩人和毛奇齡的詩學(xué)傾向》與張艷《毛奇齡與唐宋詩之爭》等文主要結(jié)合《西河詩話》探討了毛奇齡的詩學(xué)傾向,這些針對毛奇齡詩歌方面的研究卻對《唐七律選》多有忽略,僅有少部分著作略有提及,如孫琴安《唐詩選本提要》對于《唐七律選》的刊刻時間以及收錄評注情況有簡要概述,但對于《唐七律選》則仍未有全面或?qū)iT的討論。

一、少好宋元,轉(zhuǎn)而宗唐

清詩從“南施北宋”開始,易代之際一批遺民詩人所帶來沉重的民族意識逐漸淡化,他們的詩歌開始以新的面貌和現(xiàn)政權(quán)取得和諧相處,各種思想在詩壇產(chǎn)生交鋒,明初的“唐宋詩之爭”重新進(jìn)入到詩壇當(dāng)中。

宗宋派如吳之振、呂留良、吳自牧編定《宋詩鈔》在當(dāng)時影響極大,宗唐派的顧炎武、李因篤、朱彝尊、王士禎等人亦大力推崇唐詩之天然而貶斥宋詩之斧鑿。在此背景下,毛奇齡所編選的《唐七律選》于康熙四十一年(1702年)刊成,其在開篇的《序》中即提到在康熙十八年(1679年)施閏章、汪懋麟二人對于唐宋詩態(tài)度不同而產(chǎn)生的論爭一事:“前此入史館時,值長安詞客高談宋詩之際。宣城侍讀施君與揚州汪主事論詩不合,自選唐人長句律一百首以示指。題曰:館選。”①施閏章編選唐人長律以明其宗旨,這便是毛奇齡《唐七律選》的底本。

在《唐七律選·序》中可以看出,毛奇齡遍選《唐七律選》的目的即是希望以唐詩選本的形式來標(biāo)舉唐音,由此所表現(xiàn)出了強烈的宗唐立場,這點在后世劉聲木所作的《萇楚齋四筆》中也有提及:“太史學(xué)問淹通,撰述宏富,在國朝自不能不推為大家,惟其生平撰述與宋儒相詰難。”②同時,《唐七律選》的詩后評語中也多表露此意,如在張說所作《幽州新歲作》后有言:“宋人欲去小序,不知詩全賴題序認(rèn)作者之意”③,此處直接指出宋人作詩的謬誤在于其“去小序”而失“作者之意”,這種在方法上的謬誤使得宋人不可能做出優(yōu)秀的詩歌,是從根源上對于宋代詩學(xué)的否定。事實上,毛奇齡不僅“與宋儒相詰難”,而且也與明人論詩針鋒相對,特別是對于“明七子”有頗多非議之處,其認(rèn)為“明詩只顧體面,總不生活,全是中君惡習(xí),不可不察也”④。

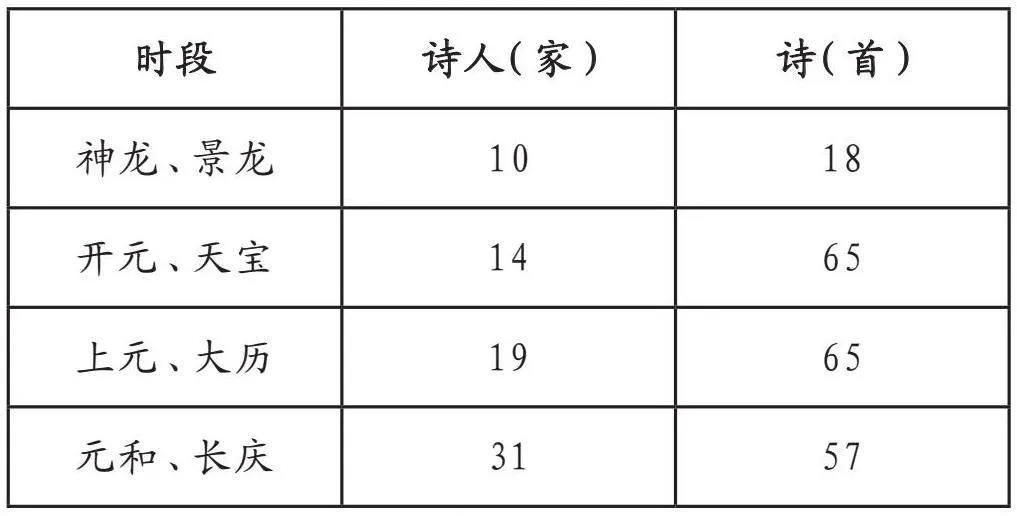

由《唐七律選·序》可見,毛奇齡將唐代七律的創(chuàng)作分為神景、開寶以后、上元大歷、元和長慶四個階段,選本共四卷基本按照時間順序進(jìn)行編排(其中兩位詩僧與兩位女性詩人編于最末),共選七十五家詩人所作的二百零六首七律,其分布情況大致如下:

其中另有孟昌期之妻“孫氏”作詩一首,其人生卒年不詳,未列于上表。

由上表可見,中晚唐選錄的詩人與七律在數(shù)量上遠(yuǎn)超過初盛唐所選,似乎表明編撰者毛奇齡對于中晚唐七律的偏愛,前人研究中亦多有此論斷,但實則不然,由毛奇齡所作的篇首的《唐七律選·序》中便可見端倪:

嘗校唐七律,原有升降。其在神、景,大抵鋪練嚴(yán)謐,偶麗精切。而開、寶以后,即故為壯浪跳擲,每擺脫拘管以變之。然而聲勢虛擴(kuò)或所不免因之。上元、大歷之際,更為修染之習(xí),改鉅為細(xì),改廓為瘠,改豪蕩而為瑣屑。而元和、長慶則又去彼飾結(jié),易以通侻,卻壇壚揖遜而轉(zhuǎn)為里巷俳諧之態(tài)。雖吟寫性情、流連光景,三唐并同,而其形橅之不齊,有如是也。是以宋襲長慶,元襲大歷,嘉隆襲開寶,皆欲遞反舊習(xí),而自趨流弊,翻就污下。⑤

毛奇齡在《序》中的評語可見其對于唐代不同時期七律的看法,對于“神、景”時期的七律,他給予“鋪練嚴(yán)謐,偶麗精切”的高度評價,而“開、寶以后”的七律雖然不免有“聲勢虛擴(kuò)”的弊病,但總體上“壯浪跳擲,每擺脫拘管以變之”的求新求變之趨勢也是值得肯定的,而對于“上元、長慶”與“元和、長慶”時期的七律,毛奇齡的態(tài)度則是貶大于褒,前者“改鉅為細(xì),改廓為瘠,改豪蕩而為瑣屑”,后者則“壇壚揖遜,而轉(zhuǎn)為里巷俳諧之態(tài)”。最后,正因為“上元、大歷”與“元和、長慶”時期的詩風(fēng)愈下,宋、元兩代又多學(xué)習(xí)此兩階段之詩法,這也成為毛奇齡祧唐禰宋詩學(xué)主張的論據(jù)。

值得注意的是,中晚唐時期的七律在律法方面較之初盛唐時期要更為成熟,而初盛唐時期七律中不合律的作品則相當(dāng)多,毛奇齡在《唐七律選》中不乏選錄了此類在律法上不成熟的七律,在評點時仍然給予正向評價。例如岑參的《使君席夜送嚴(yán)河南赴長水》一詩前半首后有評語“此以四句完題。雖起稍偏仄,而承甚緊切,且對仗渾化,兼無熟氣”⑥。雖然此首七律在音韻方面并未完全合乎法度,但毛奇齡在《唐七律選》中從詩意的角度給予了肯定。再如王維的《春日與裴迪過新昌里訪呂逸人不遇》一詩后評“初唐多失拈律,以新倡律法未能調(diào)也。然盛唐尚有之如李白、岑參、高適、杜甫輩俱所不免,且倍覺超俊”⑦,此處評語則更為直接地表明毛奇齡對于詩律尚未完備的初盛唐時期所創(chuàng)七律在律法方面的寬容,以及對于詩意的重視。

除此之外,毛奇齡對于中晚唐的詩人及其七律之作多有批評之語。例如批評中唐詩人韓翃“中唐至君平氣調(diào)全卑”“刻求新別,翻落小家”⑧,顯然毛奇齡在詩歌風(fēng)格上更偏愛初盛唐的氣勢恢宏,并且對中唐時期一些詩人作詩刻意求新求奇的風(fēng)氣表示鄙夷。再如選本中批評晚唐時期的皮日休、陸龜蒙二人“蟹奴燕婢、鴉舅鼠姑,倡于元白而盛于皮陸,今則成惡道矣”⑨,也是如此。

雖然在《唐七律選》與《西河詩話》等著作中毛奇齡表現(xiàn)出了強烈的宗唐黜宋傾向,但在少時毛奇齡卻是喜好宋元時期詩作的,這一點在《張澹民詩序》中有自述:“予少好宋元人詩,既而隨俗觀鐘伯敬選詩,又既而悉棄去,效嘉、隆間王李吳謝邊徐諸詩”“今距三十年,海內(nèi)為詩家又加于昔,而變易百出,復(fù)有竄而之宋元者,而澹民之詩則猶從嘉、隆而進(jìn)之于唐,其不為習(xí)誘若此”⑩。關(guān)于毛奇齡之后詩學(xué)旨趣的轉(zhuǎn)變,則在《劉櫟夫詩序》中有所提及:

予每誦云間之為詩,輒念黃門當(dāng)日以古學(xué)翦辟蓁薉,奪楚人邪說而歸于正,何其雄也。今則宛陵、涪川篡行于世,毋論其所宗者樔錢氏,褻敗不足深據(jù)……而一二人為圣俞、山谷而即已大噪于時,然則其所尚者止藏瘢廋慝,當(dāng)逋逃之?dāng)?shù),而非丈夫抒才見學(xué)之能事也。?

毛奇齡在這段《序》中指責(zé)梅堯臣、黃庭堅不是“抒才見學(xué)之能事”,同時在清初詩壇之中,其對于云間派領(lǐng)袖陳子龍以古學(xué)歸正詩統(tǒng)的做法給予了高度評價,也批判了宗宋派的錢謙益等人。可見,毛奇齡的詩學(xué)傾向經(jīng)歷了一個由少時喜愛宋元詩,后轉(zhuǎn)而宗唐的過程,而這種詩學(xué)傾向轉(zhuǎn)變的原因與其師承關(guān)系及政治選擇密不可分。

毛奇齡早年師承陳子龍,根據(jù)《明史》所載,崇禎十三年至十七年(1640—1644年),時任紹興府推官的陳子龍驚嘆毛奇齡在詩文方面的才華而將其補為諸生,因此對青年時期的毛奇齡有知遇之恩。陳子龍主張克服明代前后七子詩歌的擬古之弊端、再樹唐風(fēng)格調(diào),這點對于毛奇齡產(chǎn)生了很大的影響,《唐七律選》中毛奇齡對作為宋元詩風(fēng)源流的長慶、大歷時期詩歌也予以批駁。

除了早年師從陳子龍的經(jīng)歷之外,毛奇齡的政治選擇也是其轉(zhuǎn)而宗唐的重要原因。毛奇齡在康熙十八年(1679年)入朝為官后接觸到了朝廷的權(quán)力中心,進(jìn)而了解到了康熙帝對于唐詩的推崇。作為天子近臣,為了迎合圣意,毛奇齡更加強烈地推崇唐詩而貶斥宋詩。“古人文字,每遇難解處,正是佳處,慎勿輕改。惟宋儒最易改前人文字,至有埋沒原本處。此文之厄,不可不戒”?,此處毛奇齡不僅貶斥宋詩,也連帶宋代學(xué)者一同批評。

二、皈依“云間”“格調(diào)”二派,推崇涵蘊雅正詩風(fēng)

毛奇齡早年師從陳子龍,皈依云間派麾下,而由于陳子龍的詩學(xué)思想深受格調(diào)派影響,毛奇齡對于格調(diào)派及其領(lǐng)袖沈德潛的詩論也頗為推崇。起源于明代的格調(diào)說以唐人為詩學(xué)圭臬,著眼于詩歌的氣格聲調(diào),沈德潛對其進(jìn)行深化,引入儒家思想倫理的因素,推崇溫柔敦厚的詩歌風(fēng)格,毛奇齡對此深為贊同,這在《唐七律選》的選評中也有所體現(xiàn)。

首先,毛奇齡論詩注重律法,其另有一本唐詩選本——《唐人試帖》流傳于世,此書專選唐代試帖詩,與《唐七律選》的成書時間僅隔一年,現(xiàn)今所見刻本多為二書合刊版本,二書在詩學(xué)思想方面多有關(guān)聯(lián)之處。《唐人試帖》中毛奇齡借八股文法分析試律詩之章法,對試律詩的詮題、賦寫、調(diào)度、句法等方面均進(jìn)行了技法性的論述,可見其對于詩歌律法的關(guān)注。

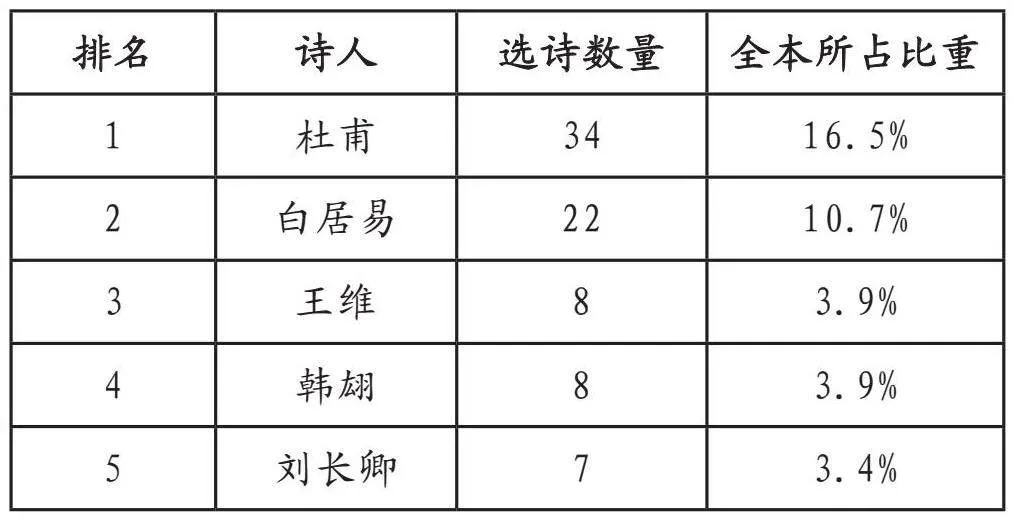

而從《唐七律選》的選錄詩歌情況也可以看出毛奇齡對于七律律法的重視,選本中選唐代七十五家詩人的二百零六首七律,現(xiàn)將選本中選詩數(shù)量靠前的五位詩人列為下表:

由此可以看出,毛奇齡偏愛杜甫與白居易的七律,不僅這兩位詩人的七律收錄比率超過百分之十,而且僅這兩位詩人在名后有評語,其余諸詩人皆在姓名之后緊接詩作。

毛奇齡對于杜甫的喜愛主要源于兩方面。一方面是杜甫七律技法純熟,為后世典范。在杜甫之前,七律雖然早已產(chǎn)生,但兩百年來發(fā)展緩慢,直到杜甫的出現(xiàn)才使得七律的創(chuàng)作風(fēng)貌出現(xiàn)巨大進(jìn)步,這首先表現(xiàn)在其擴(kuò)大了律詩的表現(xiàn)力,尤其是在表現(xiàn)形式方面創(chuàng)造了連章體。“連章體”組詩相較于單式律詩而言可以表達(dá)出更加復(fù)雜的情感內(nèi)容,其中最為優(yōu)秀者莫過于杜甫在“天寶戰(zhàn)爭”時期所作《秋興八首》。毛奇齡在《唐七律選》中選錄了《秋興八首》中的五首,并在第一首后做了總評,可見極其看中這組七律。除了“連章體”七律以外,杜甫還善于創(chuàng)作拗體七律,使得七律這一詩體減少格律的限制從而擁有更強的表現(xiàn)力,《唐七律選》中選錄了杜甫現(xiàn)存十余首拗體七律中《題鄭縣亭子》這一篇,此詩為杜甫赴華州經(jīng)過鄭縣時登亭所作,首聯(lián)首句即為拗句,第二句入正格不救首句之拗,其余三聯(lián)也均為正格,章法井然,足見杜甫拗律的變化之豐富。

另一方面,杜甫在大量的詩作中表現(xiàn)了心懷天下的愛國情懷,這使其在后世文人心中成了憂國憂民的傳統(tǒng)儒家士大夫形象代表。在清初這樣政局動蕩的背景下,杜甫更加成了當(dāng)時廣大文人所推崇的對象。不僅如此,毛奇齡早年曾參加過抗清戰(zhàn)爭,中年時期又有二十余年顛沛流離的經(jīng)歷,晚年因疾病歸家,這與杜甫的人生經(jīng)歷頗為相似,因此毛奇齡對于杜詩所表之情感同身受,進(jìn)而偏愛杜詩便是情理之中了。

除杜詩外,《唐七律選》中收錄白居易的七律作品也較多,共二十二首,僅次于杜甫所選七律數(shù)量。一方面,白居易是唐代創(chuàng)作七言律詩最多的詩人,其一生創(chuàng)作了五百余首七律,大大超過了前人七律的創(chuàng)作數(shù)量。另一方面,七律的體式經(jīng)過杜甫的創(chuàng)造之后達(dá)到了相當(dāng)精醇的境界,此后的幾十年中優(yōu)秀詩人詩作繁豐,白居易卻能在這種空前繁榮的局面中將七律再次提升到新的高度,其主要貢獻(xiàn)是增強了七律的敘事功能以及通俗化的傾向。因此,《唐七律選》中對白居易評價甚高,在開篇即贊“樂天為中唐一大作手,其七古五排空前掩后,獨七律下乘耳,然猶首領(lǐng)元和、長慶年間”?。

不過,《唐七律選》對白詩也并非完全肯定,如在《閑居春盡》一詩的尾聯(lián)評價“冬裘夏葛相催促,垂老光陰速似飛”“單以衣服作結(jié)承接不妥且語亦俚甚”?,這里批評了白詩語言過于通俗的弊病。

除去上述兩位尤為偏愛的詩人,毛奇齡在《唐七律選》中對于其他詩人詩作的評語中也多有涉及律法方面,例如其評價杜審言《大酺》一詩:“此七律正體也,八句皆得對仗,每句前四字皆甓寶,每物流律善必倍加研練,此三唐一法也,降此漸變矣。前四字甓寶三唐皆有之,即中晚后極尚薄,猶有劉禹錫、白居易。若五六研練,則通首至此,一弛散便佻佻矣,觀崔顥黃鶴樓通首全不對而五六必對,此易曉耳”?,此處不僅贊揚了初唐七律格律方面的嚴(yán)謹(jǐn),而且提及作詩之法以示后人。毛奇齡在此處對杜審言的“正體”七律極為贊賞,但其對七律“變體”亦無偏頗之見,《唐七律選》全本最后一首孫氏所作七律《聞琴》頸聯(lián)“近比流泉來碧嶂,遠(yuǎn)如玄鶴下青冥”下有夾批“中四連用四虛紐,純以七古調(diào)入律又一變法”?。這些諸如“格”“調(diào)”“氣”“律”等詩學(xué)概念皆是格調(diào)派的常用術(shù)語。

在詩歌旨意方面,毛奇齡以儒家思想倫理為圭臬,推崇涵蘊雅正的詩歌風(fēng)格,這點同樣在《唐七律選》中有明確顯現(xiàn)。

李商隱也是一位在七律詩歌創(chuàng)作方面有突破性成就的詩人,他一方面取法杜甫,特別是杜甫“夔州七律”的創(chuàng)作思路,即在七律法度之內(nèi)尋求流動變化,同時追求拗峭與表現(xiàn)內(nèi)容的統(tǒng)一。另一方面他又自鑄偉詞、自成一家,是晚唐時期引領(lǐng)七律創(chuàng)作風(fēng)尚的詩人。但是毛奇齡對杜甫之七律推崇備至,卻又不喜效法杜甫又能自成一家的李商隱,《唐七律選》中只選了李商隱的一首七律——《馬嵬》,且對此詩評價不高:

西河詩話曰張南士生平不喜李商隱詩,舊嫌其堆砌,此病猶小最不足慮,是半明半暗。假如世所選本列第一無如錦瑟一詩,承句云一弦一柱思華年已口赧矣,乃落句云此情可待成追憶只是當(dāng)時已惘然是底言,此可稱通人語矣。是詩五六句對仗稍通脫然首句不出題不知何指,三四句殊庸無意,落句則以本朝祖黃帝而調(diào)笑如此,以視杜詩之忠君愛國其身分何等雖輕薄不至此矣。?

通過《馬嵬》一詩下面的評語,毛奇齡不喜義山七律的原因可見一斑。李商隱七律中堆砌辭藻的弊病還屬細(xì)枝末節(jié),重點在于其詩作中所表現(xiàn)的“半明半暗”的朦朧多義,尤以其《無題》詩最為明顯。更為重要的是,《唐七律選》中對《馬嵬》一詩尾聯(lián)“如何四紀(jì)為天子,不及盧家有莫愁”批評“以本朝祖黃帝而調(diào)笑如此”,又與杜詩“忠君愛國其身分何等雖輕薄不至此”相對比,可見,毛奇齡對于杜甫推崇之至的另一重原因在于其詩中所蘊含的忠君愛國之情,而貶斥李商隱詩的原因也就在于此。

《唐七律選》在王維《敕贈百官櫻桃》一詩后引用了《西河詩話》當(dāng)中邑先進(jìn)與先教諭兄論詩一事,二人將王維與韓愈同以“謝櫻桃”為題的詩作對比,認(rèn)為王維詩更勝一籌,其詩之佳處在“溫厚”而非“流麗”,韓愈詩中則少了對于皇恩的歌頌,故二人“身份其相去霄壤如此”。由此可見,毛奇齡在詩風(fēng)上更推崇溫厚雅正的詩,這在《唐七律選·序》中也有所體現(xiàn),毛奇齡在《序》中直言“四唐”七律風(fēng)貌各異,但偏愛“鋪練嚴(yán)謐、偶麗精切”的初唐七律,雖也贊揚開、寶以后的七律氣勢豪蕩,但相較于涵蘊雅正的初唐七律則有“聲勢虛擴(kuò)”的弊病。

三、論詩立異好辯,緊系詩壇風(fēng)氣

就研究學(xué)問方面而言,毛奇齡是一位自我意識相當(dāng)強烈的學(xué)者,在行為上集中表現(xiàn)為其論學(xué)喜辯論,并且觀點常與時人立異。與毛奇齡同時代的經(jīng)學(xué)家閻若璩曾著述論文集《古文尚書疏證》,并在其中以諸多論據(jù)論證古文《尚書》為偽書,毛奇齡閱后即撰《古文尚書冤詞》八卷予以駁斥,主張古文可信與其針鋒相對,不僅如此,毛奇齡還編寫了《折客辨學(xué)文》以記錄其與人講學(xué)辯論之事。

在論詩方面,毛奇齡也秉承了其在論學(xué)方面的一貫主張,與其說其著述大量的論詩之文是喜好論詩,不如說是喜好與人相辯。毛奇齡在《西河詩話》中記載了一段其與他人論宋詩的例子,毛奇齡以“水中之物,皆知冷暖,必先以鴨,妄矣”反駁汪蛟門舍人認(rèn)為東坡詩“春江水暖鴨先知”“正是河豚欲上時”兩句優(yōu)于唐人“花間覓路鳥先知”的觀點?。詩人觸景生情,將即時的所思所感抒發(fā)于筆端是常見的詩歌創(chuàng)作過程,但此處毛奇齡刨根究底,執(zhí)著于客觀物理,表現(xiàn)出了其在論詩時的拘泥之弊。

《唐七律選》中的很多詩論也展現(xiàn)了毛奇齡與時人相異的獨到見解,例如對于杜甫《秋興八首》的選評。明末清初是文人批杜注杜最為活躍的時期,涌現(xiàn)出了諸如王嗣奭的《杜臆》、錢謙益的《錢注杜詩》、仇兆鰲的《杜詩詳注》、金圣嘆的《杜詩解》此類大量的校注本、箋注本等等,其中均有對于《秋興八首》的評注,毛奇齡在《唐七律選》中指出了這一時期對于《秋興八首》評注的一大特點:即“以時事如梗”,這當(dāng)然與這一時期由于社會政治方面的變革而產(chǎn)生的華夷之辨有關(guān),其中還有不少學(xué)者深入挖掘《秋興八首》背后的歷史,以安史之亂映射明清易代,進(jìn)而表露內(nèi)心的苦悶。

此外,這一時期無論是杜詩選本還是唐詩選本,都將《秋興八首》視作一個整體,在選錄之時也往往將八首全部收入,以現(xiàn)代文學(xué)史的眼光來看這無疑是一種進(jìn)步,也是杜詩接受史的正向發(fā)展。但毛奇齡在《唐七律選》中頗有“冒天下之大不韙”的態(tài)度,只選《秋興八首》中《玉露凋傷楓樹林》《千家山郭靜朝暉》《蓬萊宮闕對南山》《昆明池水漢時功》《昆吾御宿自逶迤》這五首,并對此解釋:“舊謂杜詩以八首冠全集,又謂八首如一首,闕一不得,皆稚兒強解之語。若以時事入梗作斷則又無學(xué)人所為,不足道矣,只八首原有得失,世并不曉,所當(dāng)明眼人一指破耳。”?這里毛奇齡認(rèn)為時人對于《秋興八首》整體性的重視是“稚兒強解”,可見其恃才傲物,并且也表明自己認(rèn)為這八首詩“原有得失”,所以并非全為珍品。金圣嘆、仇兆鰲以“起承轉(zhuǎn)合說”解《秋興八首》,認(rèn)為八首為一整體的原因在于一二為起,三四為承,五六為轉(zhuǎn),七八為合,這種以八股式解詩的方法在清前期頗為流行,毛奇齡也有使用,其在《唐七律選》的合刊本《唐人試帖》中即用此法解詩。此外,毛奇齡的另一著作《西河詩話》中也有其對于世人解杜詩的駁論,如《石壕吏》一詩的前四句,因為“看”不是韻,所以在《宋本杜工部集》中被改為“守”字,這樣修改之后,“村”與“人”,“走”和“守”皆是同韻,但毛奇齡卻對此十分惋惜:“予長嘆宋人無學(xué),又強解事,致工部佳句改刻將千年,幾致蔑沒。”?

毛奇齡《唐七律選》中的評語多直言不諱,例如在李頎詩后的批評之語:“至嘉、隆諸子以李頎當(dāng)之,則頎詩膚俗,不啻東家矣。明詩只顧體面,總不生活,全是中是君惡習(xí),不可不察也。”這里體現(xiàn)了當(dāng)時清初試詩壇上對于明代詩歌的反思現(xiàn)象。就現(xiàn)代研究角度而言,明代的詩歌在藝術(shù)風(fēng)格和思想內(nèi)涵方面都對于清初詩歌的創(chuàng)作有著積極的影響,但清初世人對于明代詩歌總體上呈現(xiàn)出一種反思的態(tài)度,他們認(rèn)為明代詩人的詩歌創(chuàng)作過于注重詩歌的形式技巧的“體面”而忽略了詩歌的本質(zhì)情感,這就導(dǎo)致了詩歌“膚俗”的弊病,這種形式主義的傾向與當(dāng)時繁榮安逸而導(dǎo)致過于追求物質(zhì)享受的社會文化氛圍不無干系。

除此之外,《唐七律選》中有七首詩以“惡劣”二字作評,這種在選本中優(yōu)劣詩作俱選的做法,也顯示出了一種與前人只選佳詩佳句入選本情況所不同的特立獨行之處。如杜牧的《得替后移居霅溪館》一詩后評“諸句俱劣”,再如趙嘏的《長安秋望》一詩尾聯(lián)“鱸魚正美不歸去,空戴南冠學(xué)楚囚”,被批評為“劣句”,這聯(lián)抒寫胸懷,表示詩人毅然歸去的決心,同時用了西晉張翰與春秋鐘儀的兩個典故。此詩從情感上而言并無錯漏之處,但毛奇齡認(rèn)為“鱸魚正美不歸去”一句犯了孤平,這一點與毛奇齡同時代的詩人王士禎在《律詩定體》中予以反駁,其認(rèn)為在五律的偶數(shù)句中,當(dāng)?shù)诙质恰捌健保谒淖质恰柏啤睍r,第一字必須用平,不能用仄。在七言近體中,第一字平仄可以不論,第三字和五言第一字規(guī)則相同。可見,“孤平”句只會出現(xiàn)在偶數(shù)句中,仄聲收尾的句子不可能出現(xiàn)孤平句。“中仄仄平仄”和“中平中仄仄平仄”一開始就不在“孤平”的討論范圍中。五律偶數(shù)句,且第二字為“平”,第四字為“仄”,就只有“平平仄仄平”一種。換言之,五言“孤平”的形式只有一種,便是“仄平仄仄平”,七言孤平的形式則是“中仄仄平仄仄平”。

毛奇齡的詩論雖然有時過于激進(jìn),但卻表現(xiàn)出了其深思好學(xué)的治學(xué)態(tài)度。同時,毛奇齡身處清初詩壇的中心,對于當(dāng)時學(xué)者的詩學(xué)動向反應(yīng)敏銳,很大程度上反映了當(dāng)時的詩學(xué)風(fēng)貌,對于當(dāng)代的清初詩歌研究有著極大價值。

七律是完全在唐代產(chǎn)生、發(fā)展,以至成熟的詩體,歷來也被眾多文學(xué)家認(rèn)為是最難的詩體,從這兩方面來講,七律就尤為能夠展現(xiàn)唐詩的風(fēng)貌和精髓,因此清代專選七律的唐詩選本有相當(dāng)數(shù)量,除了本文所研究的《唐七律選》外,還有毛張健的《唐體膚詮》、趙臣瑗的《山滿樓唐詩七言律箋注》等。相比之下,毛奇齡編選的《唐七律選》在體量上更具有小而精的特征,詩評方面也獨具特色,體現(xiàn)了毛奇齡獨特的詩學(xué)思想,其價值與影響仍具有很大研究空間。

注釋:

① (清)毛奇齡:《唐七律選·序》,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

② (清)劉聲木:《萇楚齋四筆》卷七,直介堂叢刊本。

③ (清)毛奇齡:《唐七律選》卷一,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

④ (清)毛奇齡:《唐七律選》卷一,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

⑤ (清)毛奇齡:《唐七律選·序》,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

⑥ (清)毛奇齡:《唐七律選》卷一,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

⑦ (清)毛奇齡:《唐七律選》卷一,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

⑧ (清)毛奇齡:《唐七律選》卷三,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

⑨ (清)毛奇齡:《唐七律選》卷四,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

⑩ (清)毛奇齡:《西河合集·序》,康熙年間蕭山毛奇齡書留草堂刊本。

? (清)毛奇齡:《西河合集·序》,康熙年間蕭山毛奇齡書留草堂刊本。

? (清)毛奇齡:《西河詩話》卷四,康熙年間蕭山毛奇齡書留草堂刊本。

? (清)毛奇齡:《唐七律選》卷三,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

? (清)毛奇齡:《唐七律選》卷三,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

? (清)毛奇齡:《唐七律選》卷一,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

? (清)毛奇齡:《唐七律選》卷四,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

? (清)毛奇齡:《唐七律選》卷四,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

? (清)毛奇齡:《西河詩話》卷五,康熙年間蕭山毛奇齡書留草堂刊本。

? (清)毛奇齡:《唐七律選》卷二,康熙四十一年學(xué)正堂刻本。

? (清)毛奇齡:《西河詩話》卷七,康熙年間蕭山毛奇齡書留草堂刊本。

參考文獻(xiàn):

[1]趙謙.唐七律藝術(shù)史[M].臺北:文津出版社,1992.

[2]韓勝.清代唐詩選本研究[D].南開大學(xué),2008.

[3]李世顯.沈德潛詩學(xué)思想研究[D].安徽師范大學(xué),2008.

[4]蔣寅.清初錢塘詩人和毛奇齡的詩學(xué)傾向[J].湖南社會科學(xué),2008,(05).

[5]張艷.毛奇齡與唐宋詩之爭[J].文學(xué)界(理論版),2011,(08).

[6]胡春麗.毛奇齡生平考辨[J].古籍研究,2016,(02).

[7]吳醫(yī)坤.毛奇齡詩歌及其接受研究[D].華僑大學(xué),2018.

[8]嚴(yán)迪昌.清詩史[M].北京:人民文學(xué)出版社,2019.

作者簡介:

高冉,女,北京人,首都師范大學(xué)文學(xué)院碩士研究生,研究方向:中國古代文學(xué)。