淺山丘陵區薯玉豆復合種植模式下大豆品種篩選

摘要""為提升單位土地面積糧油產量,篩選出適宜淺山丘陵區薯玉豆復合種植模式下的大豆品種,本試驗設置2種帶型(1.67和2.00"m)薯玉豆復合種植模式,對9個大豆品種(秦豆2018、齊黃34、陜墾豆4號、中黃13、陜豆125、延豆15、延豆11號、寶豆12號和寶豆312)的生育期、生物性狀、農藝性狀和產量性狀進行綜合分析和評價。結果表明,不同帶型復合種植模式下,各大豆品種的成熟期、生育期差異不明顯;帶型對大豆植株生育習性及抗倒伏能力有一定影響,隨著帶幅寬度增加,齊黃34、中黃13(CK)、延豆15和寶豆312的倒伏級別降低;各大豆品種在不同帶型復合種植模式下的株高、結莢高度等主要農藝性狀變化不明顯,各品種受不同程度的病蟲害影響,生產上需注意防治病蟲害;以齊黃34的產量在1.67和2.00"m帶型復合種植模式下產量均較高,分別為886.67和1 150.57"kg/hm2。綜合來看,齊黃34抗倒性較強,綜合農藝性狀表現較好,適宜在淺山丘陵區薯玉豆復合種植模式下推廣種植。

關鍵詞""復合種植;大豆;品種篩選;大豆產量

中圖分類號""S565.1 """"""文獻標識碼""A """"""文章編號""1007-7731(2025)04-0001-06

DOI號""10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2025.04.001

Screening of soybean varieties under the compound planting model of potato,"corn and soybean in the shallow mountain and hilly areas

SUN Weishi LU Xiao NAN Lu JING Fan "LI Yonggang WANG Manqiang JIA Ruyun

(1Shangluo Agricultural Science Research Institute, Shangluo 726000, China;

2Shangluo Characteristic Industry and Leisure Agriculture Guidance Center, Shangluo 726000, China)

Abstract "To improve the grain and oil yield per unit land area, suitable soybean varieties under the potato, corn and soybean compound planting model in shallow mountain and hilly areas were screened. 2 belt types (1.67 and 2.00 m) of potato, corn, and soybean compound planting models were set up, and comprehensive analysis and evaluation were conducted on the growth period, biological traits, agronomic traits, and yield traits of 9 soybean varieties (Qindou 2018, Qihuang 34, Shankendou 4, Zhonghuang 13, Shandou 125, Yandou 15, Yandou 11, Baodou 12, and Baodou 312). The results showed that there was no significant difference in the maturity and growth stages of various soybean varieties under different belt type compound planting models. Belt types had a certain impact on the growth habits and lodging resistance of soybean plants. As the width of the band increased, the lodging levels of Qihuang 34, Zhonghuang 13 (CK), Yandou 15, and Baodou 312 decreased. The main agronomic traits such as plant height and pod height of various soybean varieties did not show significant changes under different intercropping patterns. Each variety was affected by different degrees of diseases and pests, and attention should be paid to preventing and controlling diseases and pests in production. The yield of Qihuang 34 was higher under the 1.67 and 2.00 m belt type compound planting models, with 886.67 and 1 150.57 kg/hm2, respectively. Overall, Qihuang 34 has lodging resistance and performs well in comprehensive agronomic traits, promoting planting the potato, corn and soybean compound planting model in the shallow mountain and hilly areas.

Keywords "compound planting; soybeans; variety screening; soybean yield

大豆是重要的糧油作物之一,不僅是動物飼料的蛋白添加物,也是植物性蛋白的主要來源之一,對保障糧油安全具有重要意義[1-2]。近年來,大豆食用消費結構不斷升級,飼料消費和工業消費持續增加,帶動了大豆需求量持續增長[3]。王遼衛[4]提出大豆生產發展建議,即以提單產為突破、增面積為補充,有序增加大豆種植面積。為解決大豆需求量持續增長等問題,相關學者對大豆與其他作物的間作套種展開了一系列研究。楊文鈺等[5]研究指出,套作大豆生產模式有利于提高土地生產率與光、肥利用率,為大豆生產帶來了新的發展機遇與空間。南璐等[6-7]進行了商洛市大豆玉米套作種植中的大豆品種篩選試驗,發現秦豆2014的耐陰性、抗倒性較強,綜合農藝性狀表現較好;同時從地塊選擇、種子處理、田間管理和病蟲害防治等方面介紹了適合研究區的玉米—大豆間作套種栽培技術要點。在有限的耕地上提高單位面積土地產出率是當前研究重點之一,本試驗在研究馬鈴薯套種玉米和玉米間套作大豆模式的基礎上,創新性開展薯玉豆復合種植技術研究,以篩選抗倒性較強,綜合農藝性狀表現優良的高產大豆品種,實現“馬鈴薯、玉米不減產,增收一季大豆”的目標,為淺山丘陵區推廣薯玉豆復合種植模式提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地基本情況

試驗在陜西省商洛市農業科學研究所張村綜合試驗站進行,該試驗站位于陜西省商洛市商州區沙河子鎮張村村,屬于淺山丘陵區,海拔664"m,屬暖溫帶半濕潤季風型氣候,年平均降水量735.5"mm,年平均氣溫12.8"℃,年平均日照時數2 100"h,無霜期210"d。地勢平坦、土層深厚,土壤為黃壤土,地力均勻一致、肥力中等、排灌方便且周圍無障礙物遮陰。試驗地土壤有機質含量22.5"g/kg、全氮含量1.46"g/kg、堿解氮含量130.1"mg/kg、有效磷含量25.1"mg/kg、速效鉀含量108.01"mg/kg。前茬作物為凈作玉米或大豆,冬季深耕1次,耕層30"cm左右,結合深耕將玉米或大豆秸稈還田,播種前旋耙2次整平。馬鈴薯、玉米和大豆分別在播種前施肥。3種作物整個生育期適時滴灌、控旺和防蟲。

1.2 參試品種

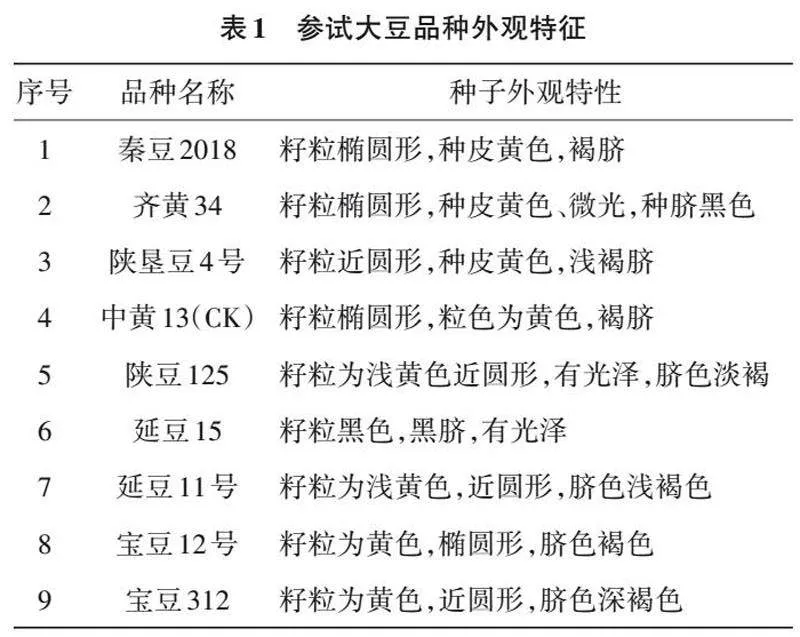

試驗選擇秦豆2018、齊黃34、陜墾豆4號、中黃13、陜豆125、延豆15、延豆11號、寶豆12號和寶豆312共9個大豆品種進行篩選,對照品種為中黃13。所有品種均購自當地農資市場。品種外觀特征詳見表1。

1.3 試驗設計

試驗設計1.67和2.00"m 2種帶型,采用隨機區組設計,3次重復。2種帶型的小區行長均為5"m,其中1.67"m帶型的小區面積8.35"m2,馬鈴薯行距40"cm,株距33"cm,折合密度36 300株/hm2;玉米行距30"cm,株距30"cm,折合密度39 930株/hm2;大豆行距30"cm,株距26nbsp;cm,折合密度(2粒/穴)92 160株/hm2;馬鈴薯、玉米間距48.5"cm;玉米、大豆間距53.5"cm。2.00"m帶型小區面積10.00"m2,馬鈴薯行距40"cm,株距27"cm,折合密度37 050株/hm2;玉米行距40"cm,株距24"cm,折合密度41 685株/hm2;大豆行距40"cm,株距20"cm,折合密度(2粒/穴)100 050株/hm2;馬鈴薯、玉米間距60"cm;玉米、大豆間距60"cm。2種帶型的馬鈴薯、玉米品種相同,均為中薯5號和ND367,大豆品種分別選擇表1中的品種。試驗地周圍設2.0"m保護行,種植與帶內輪作作物相同的馬鈴薯、大豆等矮桿作物。

1.4 試驗管理

冬前深翻25~30"cm,凍垡;播種前,旋耕2次整平,馬鈴薯用小型手動起壟機起壟,壟高15"cm;結合播種一次性穴施750 kg/hm2硫酸鉀復合肥(N∶P2O5∶K2O為14∶16∶15)。玉米、大豆播種前,用小型手動旋耕機旋耕2次,精細整平后播種。玉米于5月10日適墑播種,大豆于6月23日播種,均利用人工點播器播種,確保深淺一致;結合播種,玉米穴施225 kg/hm2磷酸二銨(N∶P2O5為18∶46)、大豆穴施375 kg/hm2大豆專用肥(N∶P2O5∶K2O為12∶16∶8)。播種后鋪設滴灌帶,適時澆水,以達到一播全苗。玉米于5月28日間苗,定苗后追施330 kg/hm2尿素作苗肥,6~8葉期噴施胺鮮乙烯利控旺,6月25日追施375 kg/hm2尿素作孕穗肥;大豆于7月26日定苗,于開花初期、結莢初期葉面噴施鉬酸銨、磷酸二氫鉀等,8月10日葉面噴施多效唑等控旺。

馬鈴薯于5月16日噴施72%克露可濕性粉劑600倍稀釋液防晚疫病;玉米于6月20日、6月27日葉面霧噴高效氯氰菊酯防蟲;大豆分別于7月26日、8月10日葉面霧噴甲維蟲螨腈+高效氯氰菊酯+多菌靈藥液,以防蟲殺菌。

馬鈴薯于6月20日收獲,玉米于9月14日收獲,大豆于10月22日收獲。

1.5 測定指標與方法

大豆生育期為播種至成熟期所用天數。生長期間調查記錄各品種大豆倒伏性、生育習性、株型、結莢習性和裂莢性等生物性狀。成熟后,各小區隨機選取10株大豆進行考種,調查其株高、結莢高度、分枝數、主莖節數、蟲蝕率、紫斑率和褐斑率等農藝性狀;百粒重、單株有效結莢數等產量性狀。各處理小區單獨收獲、曬干后脫粒測產。

1.6 數據分析

采用Excel 2013和SPSS 25.0軟件進行數據統計分析。

2 結果與分析

2.1 不同帶型復合種植模式對生育期的影響

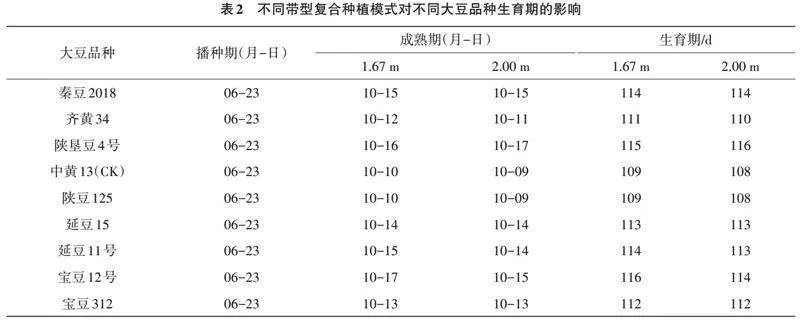

由表2可知,1.67"m帶型種植模式下,以寶豆12號生育期最長,為116"d,生育期最短的是中黃13(CK)和陜豆125,均為109"d;2.00"m帶型種植模式下,以陜墾豆4號生育期最長,為116"d,中黃13(CK)和陜豆125生育期最短,均為108"d。結果表明,在復合種植模式下,不同帶型對不同大豆品種的成熟期、生育期影響不明顯。

2.2 不同帶型復合種植模式對生物性狀的影響

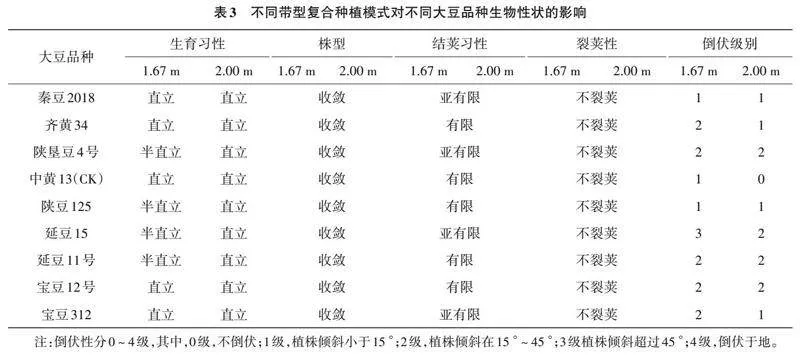

不同復合種植模式對不同大豆品種的生育習性產生一定影響。各參試大豆品種中,陜墾豆4號、陜豆125、延豆15和延豆11號4個品種植株在1.67 m帶型下的生育習性為半直立,莖稈上部略呈現波狀彎曲,當帶型增加至2.00 m時,其生育習性由半直立轉為直立,其他品種在2種帶型種植模式下均呈直立。各大豆品種的株型、結莢習性和裂莢性不隨著帶型變化而變化。2種帶型種植模式下,以中黃13(CK)抗倒伏能力較強,其他大豆品種均有不同程度的倒伏,其中齊黃34、中黃13(CK)、延豆15和寶豆312隨著帶幅加寬,倒伏級別各降一級(表3)。結果表明,帶幅寬度對大豆植株生育習性及抗倒伏能力有一定影響,隨著帶幅寬度增加,部分品種由半直立轉為直立,倒伏級別降低。

2.3 不同帶型復合種植模式對農藝性狀的影響

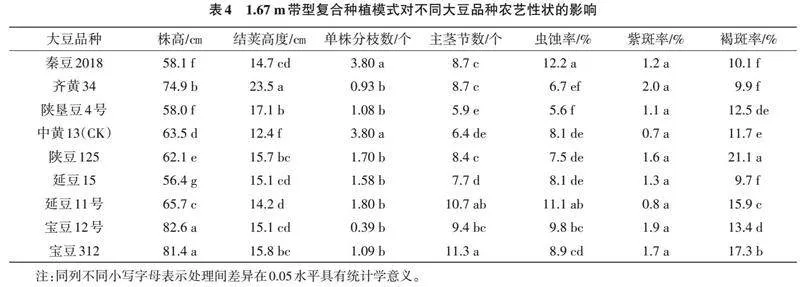

由表4可知,1.67"m帶型復合種植模式下,各大豆品種株高在56.4~82.6"cm,其中寶豆12號株高最高(82.6"cm),延豆15株高最低(56.4"cm),差異具有統計學意義(Plt;0.05);各大豆品種結莢高度在12.4~23.5"cm,其中齊黃34最高(23.5"cm),與其他參試品種的結莢高度差異具有統計學意義(Plt;0.05);各大豆品種單株分枝數在0.39~3.80個,其中秦豆2018和中黃13最多(3.80個),2個品種與其他品種單株分枝數差異具有統計學意義(Plt;0.05),其余品種間差異無統計學意義(Pgt;0.05);主莖節數以寶豆312最多(11.3個),陜墾豆4號最少(5.9個)。各大豆品種蟲蝕率在5.6%~12.2%,以秦豆2018蟲蝕率較高(12.2%),與延豆11號差異無統計學意義(Pgt;0.05),2個品種與其余品種的蟲蝕率差異具有統計學意義(Plt;0.05);各大豆品種紫斑率在0.7%~2.0%,處理間差異無統計學意義(Pgt;0.05);各大豆品種褐斑率在9.7%~21.1%。綜合來看,在1.67"m帶型復合種植模式下,各大豆品種的農藝性狀表現有所不同;病蟲害對各品種有不同程度影響,如秦豆2018和延豆11號受蟲害影響較大,生產上需注意防蟲害。

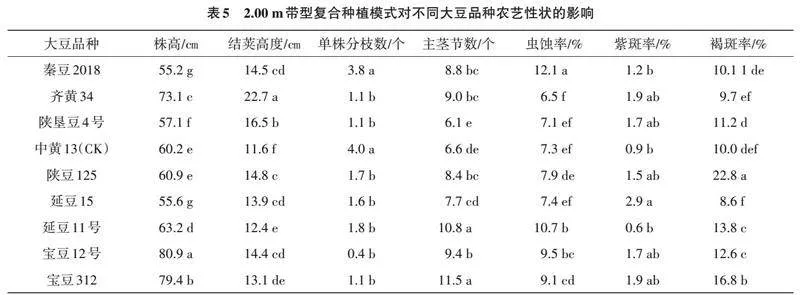

如表5所示,2.00"m帶型復合種植模式下,各大豆品種株高在55.2~80.9"cm,其中寶豆12號最高(80.9"cm),與其余品種間差異具有統計學意義(Plt;0.05);秦豆2018最低(55.2"cm),與除延豆15外的其余品種間差異具有統計學意義(Plt;0.05);結莢高度以齊黃34最高(22.7"cm),與其余品種間差異具有統計學意義(Plt;0.05);單株分枝數以秦豆2018、中黃13(CK)較多,分別為3.8和4.0個,與其余品種差異具有統計學意義(Plt;0.05);主莖節數以寶豆312最多(11.5個),延豆11號次之(10.8個),均與其余品種差異具有統計學意義(Plt;0.05)。各品種蟲蝕率在6.5%~12.1%,以秦豆2018最高(12.1%),延豆11號次之(10.7%);紫斑率在0.6%~2.9%,其中延豆15最高(2.9%);褐斑率在8.6%~22.8%,其中陜豆125最高(22.8%)。綜合來看,各大豆品種在不同帶型復合種植模式下的株高、結莢高度和單株分枝數等主要農藝性狀變化不明顯;各品種均受到不同程度的蟲害影響,且均有不同程度的紫斑和褐斑,生產上需注意防治病蟲害,以增加大豆產量。

2.4 不同帶型復合種植模式對產量性狀的影響

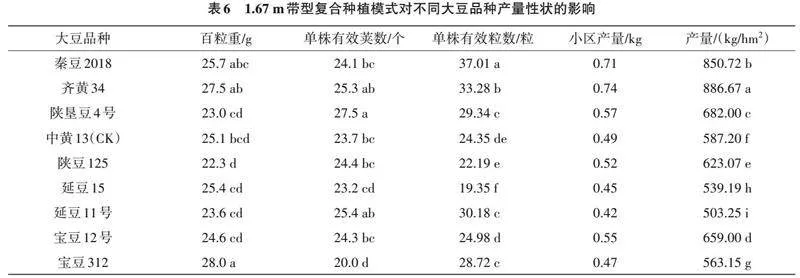

由表6可知,在1.67"m帶型復合種植模式下,各大豆品種百粒重在22.3~28.0"g,其中寶豆312的百粒重最高(28.0"g);單株有效莢數在20.0~27.5個,以陜墾豆4號的單株有效莢數最多(27.5個);單株有效粒數在19.35~37.01粒,以秦豆2018的單株有效粒數最多(37.01粒)。各大豆品種產量在503.25~886.67"kg/hm2,其中齊黃34產量最高(886.67"kg/hm2),延豆11號產量最低(503.25"kg/hm2),各品種間差異具有統計學意義(Plt;0.05)。結果表明,齊黃34在薯玉豆1.67"m帶型復合種植模式下的產量較高。

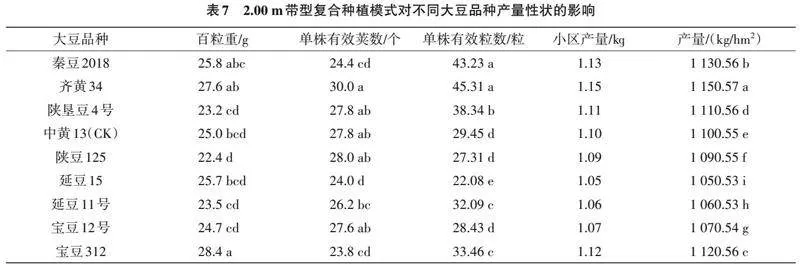

在2.00"m帶型復合種植模式下,各大豆品種百粒重在22.4~28.4"g,以寶豆312的百粒重最高(28.4"g);單株有效莢數和單株有效粒數均以齊黃34最高,分別為30.0個和45.31粒。各品種產量由高到低依次為齊黃34gt;秦豆2018gt;寶豆312號gt;陜墾豆4號gt;中黃13(CK)gt;陜豆125gt;寶豆12號gt;延豆11號gt;延豆15(表7)。結果表明,在2.00"m帶型復合種植模式下,齊黃34可獲得較高產量,是薯玉豆復合種植中理想的大豆品種。

3 結論與討論

薯玉豆復合種植模式是適宜陜南淺山丘陵區的一種行之有效的種植模式,是提高單位面積土地產出率的有效途徑之一,實現了“馬鈴薯、玉米不減產,增收一季大豆”的生產目標,對保障糧油安全具有重要意義[8-10]。本試驗在馬鈴薯、玉米品種不變的復合種植模式下,對大豆品種進行篩選,結果表明,不同大豆品種受本身遺傳特性控制,成熟期和生育期存在一定差異。在復合種植模式下,大豆倒伏級別隨帶幅寬度增加有所降低。在不同帶型復合種植模式下,大豆株高、結莢高度、分枝數和主莖節數等農藝性狀均存在一定差異性;在保證馬鈴薯、玉米不減產情況下,大豆單株有效結莢數、單株有效粒數隨復合種植帶幅寬度的增加而增加,產量也隨之提高。由產量指標分析,在1.67和2.00"m帶型復合種植模式下,齊黃34產量均高于對照中黃13;在2.00"m帶型復合種植模式中,所有參試品種的產量均高于1.67"m帶型復合種植模式,齊黃34產量依然最高,達到1 150.57"kg/hm2。表明2.00"m帶型復合種植模式優于1.67"m帶型復合種植模式,齊黃34是適宜淺山丘陵區薯玉豆復合種植的抗倒性較強,綜合農藝性狀表現優良的高產大豆品種,對提升油料作物產量具有重要作用。

參考文獻

[1] 王煥丕. 論發展大豆生產的重要性及對策[J]. 四川農業大學學報,1995,13(2):161-165.

[2] 張中起,梁邦平,王俊濤,等. 菏澤市大豆產業和種業發展現狀、問題及對策[J]. 黑龍江農業科學,2023(6):79-84.

[3] 胡壯壯,王路路,姜雪冰,等. 我國大豆產業發展現狀分析及對策[J]. 大豆科技,2023(4):1-11.

[4] 王遼衛. 我國大豆生產形勢分析與發展建議[J]. 大豆科技,2024(4):1-6.

[5] 楊文鈺,雍太文,任萬軍,等. 發展套作大豆,振興大豆產業[J]. 大豆科學,2008,27(1):1-7.

[6] 南璐,盧瀟,周珊,等. 商洛市大豆玉米套作模式下大豆適宜品種篩選試驗[J]. 安徽農學通報,2023,29(15):28-31.

[7] 南璐,鄭璐,周珊,等. 商洛大豆—玉米間套作主要模式及栽培技術[J]. 農業科技與信息,2022(5):9-11.

[8] 鮮波,李興勇,陳義. 再談閬中“麥//玉//豆”套作種植模式[J]. 四川農業科技,2020(1):30-31.

[9] 金晶. 基于經濟效益和資源利用的“薯/玉/豆”"復合種植模式優化與多樣性研究:以恩施地區為例[D]. 武漢:湖北大學,2021.

[10] 梁圣. 四川丘區旱地主要種植模式對養分資源利用及產投效益的影響[D]. 雅安:四川農業大學,2019.

(責任編輯:李媛)