可持續的設計

當設計成為一座城市的提案

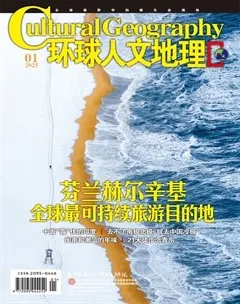

大約20年前,我第一次造訪芬蘭。那時赫爾辛基的巖石教堂已然是當地的地標。

巖石教堂全名為“坦佩利奧基奧教堂”,建成于1969年,由芬蘭建筑師蒂莫·索馬萊寧和圖奧莫·索馬萊寧共同設計。世界上不乏用巖石打造教堂的先例,比如埃塞俄比亞的拉利貝拉,土耳其卡帕多西亞的洞穴禮拜堂等,但赫爾辛基的這座教堂能夠脫穎而出,則是憑借其獨特的當代性。

從外部看,巖石教堂的野性與簡約令人印象深刻:沒有尖塔,沒有鐘樓,也幾乎找不到什么傳統教堂的元素。靠近它,然后通過狹長的甬道進入教堂,只見天光透過180塊玻璃拼接的天窗傾瀉而下,營造出一種神圣的氛圍。據說在建設之初,當地教會明確提出了一條要求:任何人不得從巖石上方窺視教堂的內部景象。理由也頗具神學意味——“從上往下看”是對上帝的不敬。所以,即便你爬上巖石外部,想免去門票偷瞄一眼里面的世界,也注定無功而返。

巖石教堂堪稱“斯堪的納維亞風格”的典范。而什么是“斯堪的納維亞風格”呢?其實可以籠統地稱它為“北歐風”。簡約的外形、天然的材質、環保和可持續的理念構成了這種風格的核心。

著名設計史專家王受之先生曾贈予我他的著作,名為《白夜北歐:行走斯堪的納維亞設計》。書中說到:“北歐與歐洲所有其他地方的設計都不太一樣。雖然歷史上北歐與大陸歐洲有千絲萬縷的聯系,但是這種地緣的分隔,使它的設計具有更為獨特的地方風格。”這是在說,任何設計風格的誕生,都受到地理、氣候和文化的影響,斯堪的納維亞風格亦然。芬蘭屬于斯堪的納維亞地區(文化范疇)的五國之一,位于高緯度地帶,一年有一半的時間是黑夜,剩下一半則是無休止的白晝。在這樣的自然環境里,斯堪的納維亞人必須思考如何在極端條件下活得舒適和優雅。

于是,設計就成為了斯堪的納維亞城市建設的重要提案。

設計的黃金年代

2012年,赫爾辛基被評為“設計之都”,進一步確立了它在全球設計領域的地位。然而,回溯19世紀以前,這座城市似乎一直都在設計這條道路上摸索,甚至于長期以來的建筑風格幾乎都在模仿歐洲南方地區。直到20世紀,當地建筑師才開始探索屬于自己的設計語言。他們從本土文化中汲取靈感,結合國際風格對本土工藝和技術進行創新,創造出與自然環境相契合的作品。

這場“設計革命”是十分徹底的。在材料的選擇上,赫爾辛基更多注重自然性,如粗糲的石材、溫暖的木材,同時運用大面積玻璃窗,將自然光發揮到極致。而這座城市設計革新的最終目的,還與芬蘭的社會理想密切相關:致力于為所有人提供高質量的生活空間。

芬蘭設計的黃金年代大致始于20世紀30年代。彼時,芬蘭設計作為斯堪的納維亞設計的分支,以簡約、具備功能性的美學特征在國際舞臺上嶄露頭角。標志性人物非阿爾瓦·阿爾托莫屬。他以自然為靈感,將功能主義與有機形式結合,重新定義了北歐設計的邊界。阿爾托在建筑領域創造了經典,還通過家具和日用品設計,將芬蘭設計推向了全球。“薩沃伊(Savoy)花瓶”便是絕佳例子。流動的曲線像裙擺,也像芬蘭湖泊與森林的形狀,透過清透的玻璃,仿佛能看見芬蘭千千蔚藍湖泊。而它確實也不負花瓶之名,優雅之下,兼具實用性能。這款設計幫助芬蘭在設計領域獲得極高的聲譽,逐漸成為芬蘭形象的象征之一。如今,幾乎所有的芬蘭家庭都擁有一只薩沃伊花瓶,雖已過去了80多年,這個花瓶的設計還是歷久彌新。

不夸張地說,設計已深入芬蘭人生活的方方面面——從家居到室內設計,從建筑到城市規劃。

后來,我又陸續去了三次赫爾辛基,像大多數游客一樣,品嘗了當地美食,參觀各式景點,但真正吸引我的,還是這座城市在當代設計領域的創新表現。

走在赫爾辛基的街頭,設計文化的印記無處不在,建筑尤其令人著迷。除了前文提到的巖石教堂,由美國建筑大師斯蒂文·霍爾設計的基亞斯瑪當代藝術博物館同樣是這座城市矚目的存在,它們共同奠定了赫爾辛基在全球當代設計領域的重要地位。基亞斯瑪當代藝術博物館貫穿了芬蘭設計的核心理念:自然、舒適與可持續性。芬蘭的冬季黑夜漫長,于是,光出現的時候就會成為主角。博物館展廳配備有兩種人工光源,一是隱藏于燈架的熒光燈,二是嵌入天花板的聚光燈。燈光與自然光交織,人行其中,空間里的光影隨時間流轉而變換。

事實上,基亞斯瑪當代藝術博物館的地理位置本身就是它作為城市名片的一個很好證明:博物館矗立在市中心,像一塊文化磁石,將城市的過去、現在與未來聯系在一起。從博物館出發,可以輕松走到巖石教堂、中央圖書館,抑或那些藏在街頭巷尾的咖啡館和書店,它們都在不動聲色地展示著這座城市的美學與靈魂。

向地下爭取空間

空間意識也貫穿在赫爾辛基整座城市。老建筑之中融入了很多現代的建構,例如玻璃幕墻、城市步行系統。

赫爾辛基的街道鼓勵人們放慢腳步,引導人們感受環境,產生與自然之間的情感共鳴。作為芬蘭最適宜步行的城市,多年來,赫爾辛基的規劃者始終堅持步行友好理念。每條道路都經過精心設計,車輛、騎行者和步行者各自分道而行,道路兩旁沒有亂停的汽車,一切都彰顯著赫爾辛基的城市態度——拒絕淪為汽車與喧囂的領地,而是將城市空間的主權歸還于人。

在赫爾辛基很難看到高聳入云的摩天大樓,但這并不意味著城市缺乏縱深。自20世紀80年代起,赫爾辛基就開始挖掘地下資源,構建規模龐大的“地下城”,包括地鐵站、購物中心、儲水池、廢水處理廠和地熱能源系統等等。據統計,赫爾辛基的地下已擁有約400個獨立設施,最深處深入海平面以下100米。地下空間的開發是對赫爾辛基城市的一次徹底重塑——這片有限的陸地上容納著芬蘭四分之一人口,地下成為赫爾辛基必要的空間維度,并承擔著重要的公共功能。

令人驚嘆的是,這樣的城市規劃并未使得地上與地下完全割裂,反而形成了某種和諧共生的關系:地下基礎設施為地面騰出更多綠色空間,而地上的公園、廣場又賦予地下以美感和呼吸。論及此,就不得不提赫爾辛基的地鐵系統,這是全世界緯度最高的地鐵系統,從站臺到車廂,空間的尺度大得驚人,無不體現芬工業化之后的恢弘。地鐵站內巖石墻面的質感,粗獷中帶著精致,科技與自然結合得天衣無縫。

赫爾辛基的地下世界是由美學驅動,堅持功能至上的。地鐵只是冰山一角,赫爾辛基對地下開發的雄心遠不止于此。新聞調查指出,在埃斯普拉納蒂公園的地下,藏著一個容量達3500萬升的儲水池,為城市能源系統提供服務;在市中心附近的地下,有一座巖洞式廢水處理廠,年處理污水量超1 億立方米。還有眾多看不見的設施,深埋于地下,供給著能源,成為支撐城市運轉的動脈,助力赫爾辛基在2035年實現碳中和。

在可持續發展的語境下,赫爾辛基的設計理念正向世界傳播。越來越多的國家和城市開始效仿它的模式:步行優先的街道、無縫銜接的地下設施、以人為核心的城市規劃……赫爾辛基為未來城市的發展提供了靈感。

設計的生活哲學

在世界范圍內,很難找到一座城市能像赫爾辛基一樣,將設計、功能與生活哲學如此緊密地交織在一起。芬蘭的設計從未脫離人性化和自然化的視角,無論是阿爾瓦·阿爾托對現代建筑的影響,還是約里奧·庫卡波羅對工業設計的先鋒探索。

在我的辦公室,有一把庫卡波羅的“卡路賽利”椅,也稱為“兜椅”。庫卡波羅是芬蘭國寶級設計大師,使他一夜成名的作品便是誕生于1961年的“兜椅”,我辦公室的這把已經陪伴我11年了。1965年,庫卡波羅憑借兜椅登上世界著名設計雜志《多姆斯》的封面,而那個時候,離我出生都還差兩年。差不多半個世紀后,當我有機會走近它時,心中仍充滿了敬意和欣喜。

兜椅的設計背后有一個奇妙的故事。據說一天深夜,庫卡波羅喝得酩酊大醉,搖搖晃晃地往家走。突然意外踩空,整個人跌進了一個厚厚的雪堆。當他從雪中掙扎爬起時,卻驚訝地發現,雪中留下的身體印跡是一種自然完美的形態——包裹感、支撐感、舒適感,全都無可挑剔。正是這次醉酒意外讓庫卡波羅萌生了創造兜椅的靈感。

為了將靈感付諸現實,庫卡波羅用了金屬網制作原型,自己直接坐在金屬網上,讓它順著身體的曲線自然成型,隨后固定在管狀支架上,反復打磨,直至曲線精準貼合人體。1974年,兜椅在紐約國際椅子設計競賽中贏得首獎,此后被公認為“世界上最舒適的椅子”,而庫卡波羅也成為第一個將人體工學引入椅子設計的當代設計師。

我總是情不自禁地將這些關于設計的故事與赫爾辛基的氣質聯系在一起。記得有一次,我從中央圖書館走出來,正巧遇到一位畫家在繪制水彩畫。出于好奇和建筑師的職業愛好,我駐足觀看。畫家拿著粗細不同、硬度相異的畫筆在水彩紙上輕快移動,水與顏料交織成不同飽和度的色彩。

某一瞬間,我好像對赫爾辛基的魅力有了一些感悟……這種感悟,也在芬蘭航空菜單上的文字中得到了體現:“We hail from the northernmost reaches of the globe,where the purity of nature is a constant presence.Wherever we are,we search for all that is good and pure.(我們來自地球最北端,大自然的純凈始終相伴左右。無論身處何地,我們都在追尋一切美好與純粹)。”