小知識

1983-08-21 03:00:20達勛柳益

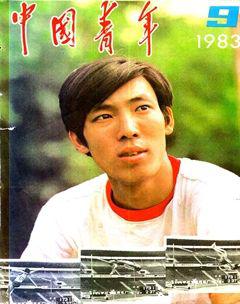

中國青年 1983年9期

達勛 柳益

編輯同志:

請您解釋“伊索式的語言”“福斯塔夫式的背景”“烏托邦式的空想”。

——廣西柳益

伊索是古希臘寓言家。傳說他原為奴隸,后來獲得自由。他善講寓言故事,諷刺權貴,終遭殺害。他所編的寓言陸續經后人加工,以詩歌或散文的形式發表,成為《伊索寓言》,流傳至今。他的許多寓言寓意深刻,常被人們引用,對后世的寓言創作影響很大。“伊索式的語言”指象伊索寓言中所使用的那種寓意深刻、諷刺性強的語言。

福斯塔夫是英國文藝復興時期戲劇家莎士比亞的戲劇中的一個人物。在歷史劇《亨利四世》中,這個人物是歐洲封建社會崩潰時期沒落貴族騎士和冒險家的典型,同時在他身上也反映出文藝復興時期新興資產階級樂觀、自由的性格。福斯塔夫以其獨特的身份,在劇中起到了聯接宮廷和平民社會的紐帶作用,為表現代表國家統一勢力的王權戰勝封建貴族這一主題提供了廣闊的社會背景。恩格斯在給拉薩爾的信中,稱這種背景為“福斯塔夫式的背景”。

“烏托邦”是拉丁文Utopia的音譯,源出希臘文ou(無)和topos(處所),意即“烏有之鄉”。英國空想社會主義者莫爾1516年寫了一部書,簡稱就叫“烏托邦”。作者在書中集中描寫了他所臆想的“烏托邦”,即一個沒有階級的公有制社會。莫爾筆下的“烏托邦”實際是一個空想社會主義社會,所以“烏托邦”一詞以后成為“空想”的同義語。“烏托邦式的空想”也就是指不能實現的空想。

達勛

猜你喜歡

汽車工程師(2021年12期)2022-01-17 02:29:54

當代陜西(2020年14期)2021-01-08 09:30:42

文苑(2020年5期)2020-11-19 10:41:17

文苑(2020年5期)2020-06-16 03:18:16

文苑(2020年4期)2020-05-30 12:35:30

小學生作文(中高年級適用)(2018年3期)2018-04-18 01:24:47

華北電力大學學報(社會科學版)(2016年4期)2016-12-01 03:59:30

貴州師范學院學報(2016年4期)2016-12-01 03:54:07

少兒科學周刊·少年版(2015年4期)2015-07-07 21:11:17

今日中學生(初二版)(2014年1期)2014-04-29 00:00:00