HPLC-MS法對通頂散中人參藜蘆相反相用物質基礎研究

孫佳明,李 娜,張艷平,宮 爽,賈雪婷,張 輝

(長春中醫藥大學中醫藥與生物工程研發中心,吉林 長春 130021)

通頂散源于明代名醫吳鶴皋所著《醫方考》,方由藜蘆、人參、川芎、細辛、石膏、甘草組成,主治“中風不省人事,病已極矣,非平藥可以開其壅塞”,以藜蘆與人參、細辛共用,取其相反而相用也。藜蘆總生物堿具有明顯而持久的降壓作用,臨床上多用于治療腦卒中不語[1]。有報道[2]稱人參與有毒藜蘆配伍,有毒性降低的結果,因此有必要結合毒理學方法應用現代高效液相色譜-質譜聯用技術,對“通頂散”中“人參-藜蘆”相反相用的物質基礎進行研究。

1 材料和方法

1.1 試驗藥物 藜蘆、人參、川芎、細辛、石膏和甘草購自吉林省長春市吉林大藥房;試驗所用的通頂散和去人參樣品水煎液由長春中醫藥大學研發中心提供。

1.2 儀器 Agilent 1100 series LC-MSD液質聯用儀(美國安捷倫公司),包括:Agilent SL型多級離子阱質譜儀、低壓四元梯度泵、二極管陣列檢測器(DAD)、自動進樣、柱溫箱、Chemistation化學工作站等;GL-20G-H型低溫超速離心機;BP211D型十萬分之一電子天平(北京賽多利斯天平有限公司)。

1.3 試劑 乙腈、甲醇和甲酸為色譜純(Fisher公司生產);水為超純水(Milli-Q)。

1.4 實驗方法

1.4.1 通頂散及其去人參樣品水煎液的制備 各自將藜蘆1 g,人參1 g,川芎1 g,細辛1 g,石膏5 g,甘草1 g(均為粗粉)混合,首次加10倍量水浸泡20 min,微沸提取40 min,第2煎加入8倍量水,微沸提取20 min,合并2次濾液,濃縮,得到通頂散水煎液;將藜蘆1 g,川芎1 g,細辛1 g,石膏5 g,甘草1 g(均為粗粉)混合,同法制得去人參樣品水煎液,供急毒測試用。將以上制備的煎液靜置,經10 000 r/min離心10 min,取上清液,0.22 μm微孔濾膜過濾,4 ℃保存,供液質分析用。

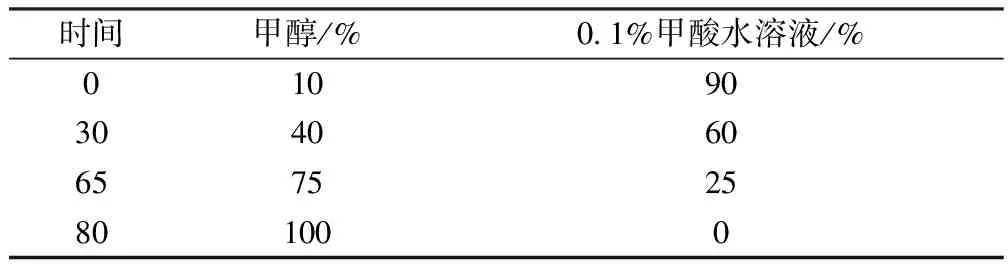

1.4.2 色譜質譜條件 Agilent ZORBAX SB-C18色譜柱(150 mm×4.6 mm×5 μm);流動相:甲醇/0.1%的甲酸水溶液二元線性梯度洗脫,流動相梯度設置(見表1)。流速:0.6 mL/min;檢測波長:254 nm;柱溫:30 ℃;進樣量:10 μL。

表1 高效液相色譜流動相梯度表

電噴霧離子源(ESI);正、負離子同時采集;掃描范圍:50~1 200 Da;目標分子量:500;干燥氣溫度:350 ℃;干燥氣流量:9.0 L/min;霧化氣壓強:0.24 MPa;毛細管電壓:4 kV。

2 結果和討論

2.1 通頂散及其去人參樣品水煎液中化學成分的色譜研究 結果表明,甲醇0.1%的甲酸水溶液二元線性梯度洗脫,通頂散及其去人參樣品水煎液中化學成分得到了較理想的分離效果。

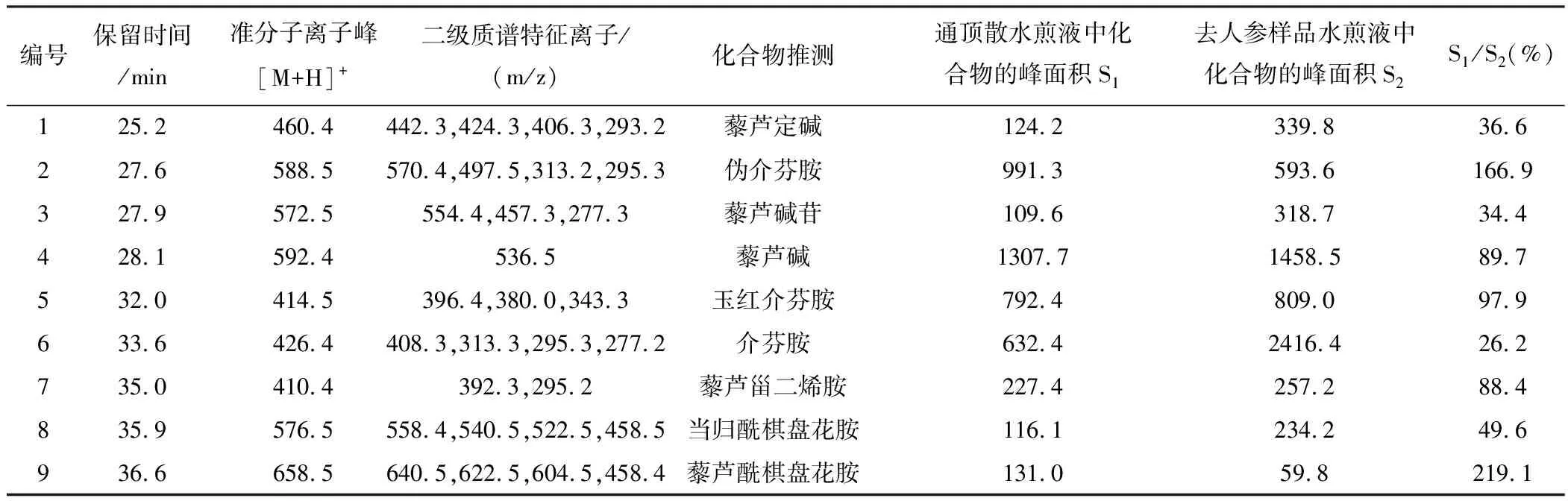

2.2 通頂散及其去人參樣品水煎液中化學成分的高效液相色譜與電噴霧質譜聯用研究 采用HPLC-DAD-ESI-MS2聯用技術,根據藜蘆生物堿類化學成分的色譜保留時間、紫外吸收特征、準分子離子峰和二級質譜碎片信息,并參考文獻[3-4]進行解析,鑒定了通頂散及其去人參樣品水煎液中共有的9個藜蘆生物堿類化學成分的可能結構。由于通頂散及其去人參樣品水煎液中的每個對應色譜峰的保留時間、紫外吸收特征、準分子離子峰和二級質譜碎片信息均基本相同,因此每個色譜峰的峰面積的變化可以反映對應化合物含量的變化。對通頂散水煎液中各色譜峰的峰面積與去人參樣品水煎液中對應的色譜峰的峰面積進行對比分析,發現通頂散水煎液中藜蘆生物堿的種類和數量并未產生變化。但除了偽介芬胺和藜蘆酰棋盤花胺的峰面積有所增加外,其余色譜峰的峰面積均有不同程度的減少,這說明通頂散中其他生物堿化學成分含量相對于去人參樣品水煎液均有不同程度的下降。尤其是介芬胺的含量下降尤為明顯,僅為去人參樣品水煎液的26.2%,其他生物堿成分含量下降到去人參樣品的34.4%~97.9%不等。通頂散及其去人參樣品水煎液中9個共有成分的對應色譜峰的峰面積的變化和HPLC-DAD-ESI-MS2分析結果見表2。

表2 通頂散及其去人參樣品水煎液中共有藜蘆類生物堿成分正離子掃描模式的HPLC-DAD-ESI-MS2分析結果

3 討論

通過通頂散及其去人參樣品水煎液的毒性比較,前者的小鼠口服LD50明顯高于后者,說明當通頂散中去掉人參僅余一個相反藥對“細辛-藜蘆”時,其毒性明顯增強。結合液質聯用分析發現二者所含藜蘆生物堿類成分的種類和數量基本一致,但是通頂散中多數藜蘆生物堿類化學成分含量相對于去人參樣品水煎液均有不同程度的下降,尤其是介芬胺的含量下降尤為明顯,說明通頂散的去人參樣品產生毒性反應的物質基礎系藜蘆類生物堿。而且文獻報道藜蘆類生物堿多數具有強烈的毒性,例如芥芬胺給小鼠靜注的LD50為9.3 mg/kg,為劇毒類生物堿。正是這些具有強烈毒性的藜蘆類生物堿成分在通頂散中兩個相反藥對共用的情況下,減少成分溶出,又保留了一定的含量,從而起到了減小毒性,保證療效的作用。本研究結果對通頂散的傳統功效與“十八反”基礎理論有機結合的現代科學內涵的研究有一定借鑒的意義。

[1]韓進庭.黎蘆的藥理作用與臨床應用[J].現代醫藥衛生,2011,27(20):3186-3187.

[2]段玉華,李居林,紀淑芳,等.人參解毒作用的研究[J].吉林中醫藥,1986,6(5):30.

[3]李向榮.近10年來對中藥十八反毒理及其物質基礎的研究進展[J].環球中醫藥,2011,4(4):317-320.

[4]梁愛葵,于艷,楊洪武,等.藜蘆與人參三七西洋參配伍后藜蘆定的含量變化研究[J].遼寧中醫雜志,2012,39(5):908-909.

[5]王宇光,王超,梁乾德,等.十八反中藜蘆與人參配伍化學成分變化的UPLC/Q-TOFMS研究[J].中國科學(生命科學),2011,41(10):925-932.

[6]章斌,董昕,婁子洋.UHPLC-Q-TOF/MS對藜蘆藥材化學成分的快速分離與鑒別[J].第二軍醫大學學報,2012,33(5):536-539.