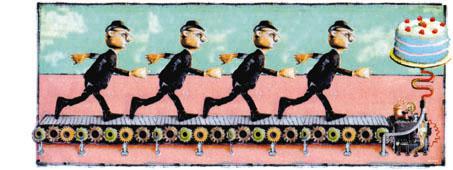

小企業搶吃國際“蛋糕”

林偉仁

跨國企業只能是老牌大企業的專利嗎?事實并非如此,一些資歷尚淺的小型企業已經打破了這一思維定式。例如,韓國的三星集團、印度的“舍麥思”(Thermax,音譯)小鍋爐公司、印度的“戀拜西”(Ranbaxy,音譯)制藥廠、菲律賓的快樂蜂(Jollibee)連鎖店、澳大利亞的“哈迪”(Hardy,音譯)酒業公司,把自己的“戰線”擴大到了國際,而且從強大的競爭者手中奪取了地盤。它們國際化過程中的一些經驗,值得正打算闖蕩國際的小企業借鑒。

打破心理障礙

發展中國家企業在進軍國際的時候,或多或少都存在一些心理障礙。當國際市場對產品質量的要求與國內不同,且國內市場需求更殷切時,企業多數會產生放棄進軍國際的念頭。有些企業雖然已具備世界水平的技術與銷售能力,但是因為身處落后地區,因此沒有自信心到國際上放手一搏。還有一些企業則因為在國內市場非常成功,所以對進軍國際過分自信,最終“敗走麥城”。如何擺脫心理障礙呢?專家的建議:借助內功和外力,即來自企業內部的推動力與源于外部的拉動力。下面的例子是明證。

借助內功

對于在國內無往不利,而輕視國際挑戰的企業,應該讓它的員工了解國際市場上殘酷的競爭,從而激勵員工的斗志,形成一股推動力,助企業最終成功立足國際。三星集團的彩電和錄像機在韓國市場上所向披靡,可是在美國市場卻怎么也銷不動。“三星”的領導人急了,馬上率領100名資深經理前往美國一探究竟。在商場里,“三星”的經理一看到商品陳列的情況全傻了眼。貨架上滿是飛利浦、東芝、日立等著名品牌的產品,而三星的產品被放在了不起眼的角落里。“三星”經理們原有的盲目樂觀頓時煙消云散。回國后,他們鉚足了勁兒,踏踏實實地改革,終于讓“三星”成為了世界級品牌。

印度“舍麥思”小鍋爐公司是利用內功的另一個典范。它并未被眼前利益所蒙蔽,而是勇往直前地走向國際,并獲得了成功。“舍麥思”公司原本生產的鍋爐,非常符合當地市場的需求,而且內需空間巨大。但是該產品與國際需求相比,尺寸偏小。為了打入國際市場,公司權衡再三,還是決定暫時犧牲在國內市場的統治地位,全身心投入歐美市場。事實證明,這一選擇是正確的,如今該公司已是全球第六大小鍋爐生產商,它用國內市場上的小損失,換取了國際市場上的大回報。

借助外力

要在國際上出人頭地,經營好海外分公司也很重要,而選派合適的駐外經理更是成敗的關鍵。

巴西有名的“娜透拉”(Natura,音譯)化妝品直銷公司,在國內市場獨領風騷,連國際名牌露華濃、雅絲蘭黛、寶潔、資生堂都敵不過它。可是在國際上,該公司連鄰國阿根廷、智利、秘魯這樣的小市場都沒能攻下來。因為,它不舍得將國內有經驗的經理派往海外攻城掠地,而只是招募一些沒有經驗的海外僑胞負責各地市場。因此,它的海外市場一直沒有起色。

和“娜透拉”不一樣,印度“戀拜西”制藥廠很注重海外經理的選擇。該廠將廠內重要的經理派駐海外市場的各個重要區域,而且注意聘請國外的資深經理。“戀拜西”曾重金從對手手中“挖”來一位英國人,讓他全權負責歐洲地區的業務。由于感恩公司對自己的充分信任,那名經理不僅幫助歐洲分公司在歐洲市場上占有一席之地,而且使分公司的進步拉動了母公司的成長。“戀拜西”正是依靠來自海外各分公司的這種外力,成為了一家跨國藥廠。

師敵之長以制敵

如今的國際市場早已被先進場者瓜分貽盡,實力稍遜一籌、入場又遲的企業該怎么辦?菲律賓的快樂蜂連鎖店提供了一個可以學習的例子。它先虛心地向對手學習,累積一定實力后,等時機一成熟,立即向海外擴張,攻陷了競爭對手設置的重重封鎖,成功登陸海外市場。

1981年,“快樂蜂”還沒來得及考慮出擊海外時,美國的“麥當勞大叔”就殺到了家門口。“麥當勞”的連鎖店一在馬尼拉開張,許多人就說“快樂蜂”的11家店“性命”難保了。可是,“快樂蜂”偏不信這個邪,決心和“麥當勞”斗一斗。它認真學習“麥當勞”品質管理、成本控制的經驗,1990年,“快樂蜂”的分店擴張至65家。此時,它開始推出與“麥當勞”有別的服務項目,區分市場空間。例如,它推出了適合本地口味的較甜的漢堡、新口味雞塊,以及迎合孩子胃口的意大利面條。“快樂蜂”非但沒有失去老顧客,還招來了新顧客。

眼見時機成熟,“快樂蜂”開始進軍海外。最初,它并不選擇“麥當勞”已牢牢控制了的區域,而是先切入汶萊、關島、越南等西式快餐不盛行的市場。在累積足夠國際化經驗后,“快樂蜂”才飛到西式快餐發達的區域,在“麥當勞”的眼皮底下搶市場。不過,在這些地方“快樂蜂”很注意策略,不讓顧客產生它與“麥當勞”雷同的感覺。在印尼,它推出了一種混合椰奶與米飯的快餐;在香港,它推出了香菇雞飯。這兩種快餐,在麥當勞店中是見不到的,卻非常受顧客歡迎。90年代初,“快樂蜂”在10個國家開了24間分店,大部分集中在東南亞和中東。這個成績雖不能和“麥當勞”相比,但是“快樂蜂”也因此在全球快餐業嶄露頭角。

顛覆原有市場規則

澳大利亞的“哈迪”酒業公司盡管也是一個市場的遲到者,但是它卻勇敢地顛覆了原有的市場規則。多年來,酒業市場里,每一家公司幾乎只銷售自己牌子的酒,因此市場里酒的品牌琳瑯滿目,消費者常常挑得眼花,而且還記不住什么酒是什么口味。作為一個晚進場者,“哈迪”開始時也是按“市場的牌理出牌”,可是卻成績平平。為了扭轉劣勢,“哈迪”決定豁出去了,它先提高海外分公司的等級,讓它們全權負責銷售、配銷和廣告事宜,不讓中間商或零售商再參與其中。接著,除了賣自己的酒,“哈迪”還要求海外分公司與當地知名的酒商簽約,由“哈迪”替這些公司賣酒。

這樣,超級市場不用再和多家酒業公司打交道,只要找“哈迪”就行。消費者也不用費神記住自己喜歡的酒的牌子,只要找“哈迪”就行。“哈迪”的經營規模也日漸壯大,7年內,它在歐洲的業績增長了12倍。

《海外星云》(2000年25期)