企業經營者人力資本組合激勵的機制

孫保全 黎 杰

企業經營者人力資本物質激勵的局限性

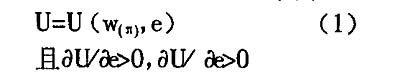

激勵機制能否對企業經營者人力資本起激勵作用,很大程度上取決于企業經營者效用函數的構成,即進入企業效用函數的變量。傳統的激勵理論一般都假定能夠進入代理人效用函數的只有以企業客觀績效為基礎的貨幣收入和企業經營者的努力程度,根據委托代理理論,企業經營者的一般效益函數為:

(1)式中,w是以企業客觀績效n為基礎的企業經營者物質收入和貨幣報酬,e為企業經營者的努力程度。一般的,收入越多,企業經營者效用越大。其中企業客觀績效π是以企業市場來衡量。若企業客觀績效以企業市場價值來衡量,我們認為這需要一定的外部條件來支持。首先,資本市場必須是競爭性的,企業的市場價值能夠反映企業的真實價值。其次,必須消除資本的波動對企業市場價值的影響。這就要求有一個完善的資本市場和必要的統計處理。顯然,這一要求對正處在發展期的我國資本市場尚難滿足,這表現為資本市場供需狀況的不平衡以及由此導致的競爭程度的削弱。因此,用企業的市場價值作為企業客觀績效來度量是不滿足的。事實上,在許多情況下,以會計度量的績效也許是比企業市場價值度量企業客觀績效更好的方法,但會計度量企業客觀績效具有動態性不足,且易于被人為操縱的缺點,難以從中判斷出企業未來的發展趨勢,特別是企業進行戰略調整或戰略轉移時。因此,無論是以企業的市場價值還是以會計來度量企業客觀績效都有一定的缺陷,這也是物質激勵固有的缺陷。此外,對企業經營者單純實施物質激勵,我們認為有過分簡化之嫌。這是因為,首先,貨幣收入存在著邊際效用遞減的效應,在一定條件下它對企業經營者人力資本的激勵作用是有限的;其次,企業經營者的需求也不僅僅是物質需求,特別是當物質需求得到一定的滿足時,其他方面的需求就會進入效用函數,顯然,僅僅考慮物質激勵的機制不一定能對企業人力資本起到激勵作用。企業經營者人力資本精神激勵的作用

所謂精神激勵就是通過成效的認可、表彰、授予榮譽稱號、提級升職等手段,滿足人的社交、自尊、自我發展和自我實現的需要,從而在較高的層次上調動人的積極性。下面我們將從兩個角度來說明精神激勵的作用。

在委托代理理論中,激勵表現為委托人與代理人之間的一種合同關系,也就是由委托人設計的體現為可觀測變量(如利潤)與代理人所得補償之間的一個函數關系,激勵形式僅限于物質報酬激勵。激勵實際上是激勵源于激勵對象之間的一種交換關系。即激勵源利用誘因換取激勵對象對其目標的貢獻,而激勵對象因需要激勵源提供的誘因來滿足其需要,則以自己的勞動作為與激勵源的交換。根據這一觀點,所有者在對企業經營者實施報酬激勵時,不能僅僅局限于物質報酬激勵而忽視精神報酬激勵。這是因為:首先,精神需求本身是企業經營者的一種正常需求,根據馬斯洛的需求層次理論,人的需求是多層次的,當物質需求得到一定的滿足后,精神的需求就會產生,如被尊重的需求自我、實現的需求等,并且精神需求會隨著物質需求滿足程度的提高而逐步得到增強。這一結論已在心理學社會學得到充分驗證。其次,對企業經營者來說,精神需求的滿足是實現物質需求滿足的途徑之一。如果企業經營者的人力資本是市場化的,并且是多時期的,那么企業經營者在任一時期所積累的無形資產(如聲譽、合作精神等)都會影響到未來收入的買現。

對所有者來說,對企業經營者實施精神報酬激勵可以產生兩方面的激勵作用。第一,在一定的條件下所有者可以用精神激勵來節約激勵成本。第二,精神報酬激勵在一定條件下可能對企業經營者的行為產生約束作用。我們知道,在一個兩權分離的企業中,由于目標的不一致,企業可能有機會主義行為動機。但對于一個具有很多榮譽的人來說,這些榮譽本身就構成對其行為的約束力,為了保持自己的形象,他會盡量克制自己的行為,從而減少可能的機會主義行為。綜上所述,對企業經營者實施精神報酬激勵無論對經營者還是所有者都能產生效用。因此它是一種有效的激勵方式。

企業經營者人力資本組合激勵的理論依據

自西蒙(1947)開創性的把非物質激勵引入理論分析以后,人們對激勵方式的認識有了進一步的拓展。斯蒂格利茨(1999)總結道;“有時,非經濟激勵作用十分強大,以至于看起來似乎可以從根本—E取代經濟激勵……它是經濟激勵的補充而非完全取代物。”我們同意這一觀點。以下我們主要以心理學的需求層次理論為依據,分析企業經營者人力資本物質激勵與精神激勵相結合的激勵模式的必要性。

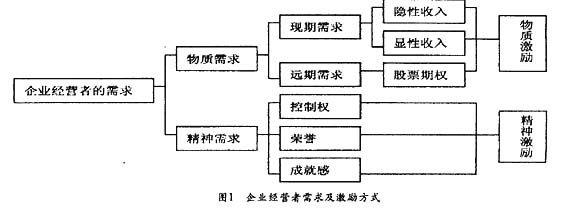

組織激勵理論認為,激勵就是設計滿足激勵對象各種需要和條件,激發其工作動機使其產生實現組織目標的特定行為的過程。心理學家認為,人的一切行動都是由某種動機引起的,未被滿足的需要是產生激勵的起點,進而導致某種行為,行為的結果可能是需要得到滿足。根據這一理論,作為激勵源的組織,實際上行使著一種與激勵對象之間的交換關系。激勵機制體現為個體需要到滿足于目標實現之間多關系,其過程為:需要一動機一設定目標一目標實現一需要滿足。在這一過程中,需要的滿足激勵對象所追求的目標。為此,激勵源必須以一定的資源與激勵對象進行交換。激勵機制的優劣體現為這一交換的投入產出比。得到激勵對象需求最大的滿足程度,一般而言,激勵對象的需求又包括現期需求和遠期需求兩方面。其中,物質需求又包括現期需求和遠期需求;非物質需求則包括榮譽和成就感等。它們的實現方式是不同的(見圖1):

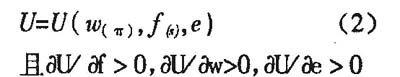

既然企業經營者的需求存在著物質需求和精神需求,相應地,對企業經營者人力資本的激勵應存在物質激勵和精神激勵相結合的激勵機制。從而企業經營者的效用函數為:

(2)式中,w是以企業客觀績效π為基礎的企業經營者物質收入或貨幣報酬,e為經營者的努力程度,f表示企業主觀績效S,為基礎的企業經營者的精神激勵。一般的,精神激勵越多企業經營者效用就越大。

本文從定性的角度探討企業經營者人力資本進行物質激勵和精神激勵相組合的激勵模式,但精神激勵合同是經營者激勵問題中既特殊又重要的激勵合同。它之所以特殊,是因為所有者與企業經營者都難把它寫進一個明示的契約中去,之所以重要,是因為它對所有者和經營者都是不可或缺的。因此,為更一步指導實踐,對企業經營者人力資本的組合激勵模式,尚需進行深入的定量研究。

(作者單位:江西財經大學研究生學院)