基于模糊聚類方法的企業財務績效評價

孫 薇 袁廣達 程龍生

[摘要]本文分析了現行企業績效評價體系的局限性,提出一種基于模糊聚類的企業財務績效評價方法,闡述了該方法的理論框架和原理,并以若干大型汽車制造企業為例作了企業財務績效評價實證研究。研究表明,這種方法有一定的科學性和應用價值。

企業財務績效評價是企業發展過程中的重要環節之一,倍受企業、學術界的關注。本文嘗試使用模糊聚類方法進行企業財務績效評價,結論合理,方法科學。

一、現行的績效評價體系

目前世界上實際采用的績效評價體系大致有三種,即:傳統的績效評價體系,基于平衡計分卡的績效評價體系,基于經濟增加值的績效評價體系。

(一)傳統的績效評價體系

傳統的績效評價體系,如財務狀況的綜合評價方法,它是從沃爾評分法延伸、發展而來的。一般主要從盈利能力、償債能力、成長能力三個方面來評價企業的財務狀況,這三個方面之間大致按5:3:2來分配比重。2002年財政部頒布的《國有資本金績效評價規則》也屬于傳統的績效評價體系,這個體系分為績效評價制度、績效評價指標、績效評價標準和績效評價組織四個部分。績效評價指標又分為企業效益狀況、資產營運狀況、償債能力狀況和發展能力狀況四個方面,每個方面都賦予了一定的權重。傳統的績效評價體系有它自身的優點,但也存在一些問題。比如,在各財務指標賦予的權重方面就缺乏一定的理論基礎。

(二)平衡計分卡為基礎的績效評價體系

平衡計分卡(BSC)是20世紀90年代初由美國學者Robert Kaplan與其合作伙伴David Norton創建的。BSC主要通過對財務目標、市場經營、內部管理和企業成長這四個維度的共同關注,找尋關鍵的直接的成功因素,從而形成一套管理控制系統。BSC突出強調了財務指標與非財務指標的有機結合以及它們之間的相互平衡。但BSC也存在一些問題,如非財務指標量化比較困難,有些方面不易與價值直接掛鉤,所以不足以形成完整的戰略,以后的戰略管理體系是否有效就更難以把握。再如,在各項指標如何賦予相應的比例或權重方面,它也缺乏有效的理論基礎。

(三)以經濟增加值為基礎的績效評價體系

經濟增加值是企業的稅后凈營業利潤減去全部資本成本后的凈值,這個指標反映了在一定時期內企業為股東創造的價值。但鑒于經濟增加值的績效評價體系在具體應用上還存在一些問題,我國目前還缺乏具體計算的經驗。

二、基于模糊聚類方法的企業財務績效評價體系的理論框架

為了準確評判企業的績效,需要對各項指標進行量化,而具體的企業財務績效評價(如好,中,差)又是一個帶有模糊性的問題,因此可以用模糊數學的方法加以解決。現行的績效評價體系中對于各項評價指標的權重比例分配都缺乏令人信服的理論基礎,而運用模糊聚類的方法來進行績效評價可以在一定程度上避開這一問題。同時,還要考慮到績效評價體系對于不同行業的企業而言都要比較公平,即要考慮由行業差異帶來的企業財務狀況的差異。

基于上述原因,我們可以設立基于模糊聚類方法的企業財務績效評價體系。模糊聚類方法是通過建立模糊相似關系而后將客觀事物予以分類的方法,其分類的特點是:模糊聚類的結論并不表征對象絕對的屬于某一類而絕對的不屬于某一類,而是以清晰的y值表征了對象在什么程度上相對的屬于某一類,在什么程度上相對的屬于另一類。應用模糊聚類分析對事物進行分類,一般按如下三個步驟進行:

第一步,選擇統計指標。

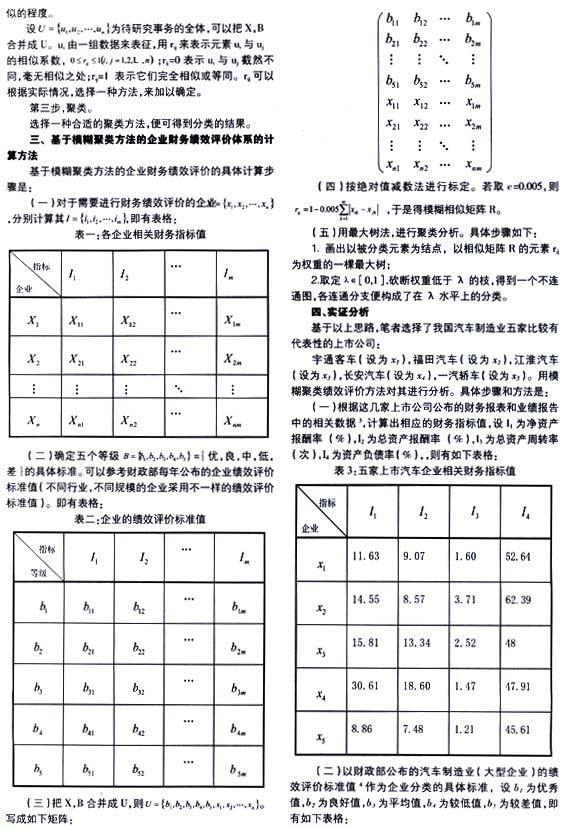

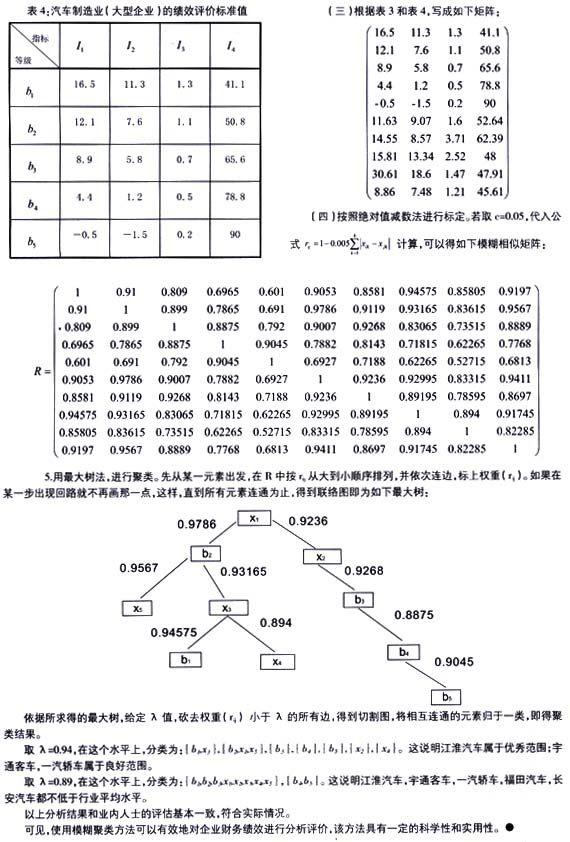

根據實際情況,選擇那些具有明確的意義,有較強的分辨力和代表性的特征,作為分類事物的統計指標。比如,可以選擇一些反映企業財務績效的主要財務指標作為分類企業的指標。設I={i1i2,……im}為反映企業財務績效的m個主要財務指標的集合。設I={i1i2,……im}為n個待分類企業的集合,則每一個企業xi都由一組m個指標刻畫。再給企業擬定五個等級,即優,良,中,低,差。設B={b1,b2,b3,b4,b5}為五個等級的集合。

第二步,標定。

所謂標定,就是根據實際情況,按一個準則或某一種方法,給論域U中的元素兩兩之間都賦以區間[0,1)內的一個數,叫做相似系數,它的大小表征兩個元素彼此接近或相