從基因看《紅彩妹妹》的屬地

馬子興 臧海萍

這首《紅彩妹妹》在一些出版社出版的歌曲集中,都注明為河北民歌,齊爾品配伴奏。齊爾品乃是美籍俄裔作曲家,20世紀30年代曾來華征集有關中國風格的音樂作品,從他在華期間所結交的摯友來看,齊爾品曾在河北京津一帶停留過,可能是在這個時期他得到了這首歌,在將其改編并配以鋼琴伴奏后,使得經過包裝后的《紅彩妹妹》變成了情調高雅的藝術歌曲。不過當時此歌并未引起人們的注意,在湮沒無聞近半個世紀后,直到二十世紀八十年代初此歌才開始顯露歌壇,并立即成為許多歌手競相演唱的曲目。現在,此歌已作為經典被選作高等藝術院校的聲樂教材,一些音像出版社也相繼將其選為出版曲目。

標明屬地為河北民歌的《紅彩妹妹》對河北省來講,真好似天上掉下個林妹妹,因為在河北省音樂史料中從沒有記錄過這樣一首民歌,它的突然出現,自然會引起河北音樂界的普遍關注,而關注的焦點就集中在《紅彩妹妹》是不是河北民歌,并由此產生了兩種截然相反的意見。否定者認為,河北省有關部門曾組織專家數次在全省采風,特別是從二十世紀八十年代開始編纂《中國民歌集成·河北卷》以來,又一次集全省專家全面挖掘整理各地區的民歌,前后歷時近二十余載,搜集到原生態民歌萬余首,并沒有采到《紅彩妹妹》這首歌。而贊成者認為沒有采到不能成為否定的依據,從《紅彩妹妹》所使用的音樂素材來看,其風格與河北東部一帶的民歌相似,故應該認定《紅彩妹妹》為河北民歌。

筆者之一是來自冀東的歌者,《紅彩妹妹》一直是我的保留曲目,如果說我對這首歌有所偏愛的話,那就是我對它的音樂語言是那樣的熟悉,總感到它與家鄉的方言、皮影及某些民歌有著共同的血緣關系,演唱起來總是很自然地將其融入于家鄉的民歌風格之中。如果從一個歌者的角度來談《紅彩妹妹》的歸屬,我認為《紅彩妹妹》來到河北不是外鄉人“插隊落戶”,而恰恰是海外游子認祖歸宗。

當前,改編者齊爾品已經作古,我們已無法核實此歌源于河北的依據,但這并不等于這個疑團就永遠無法破解。俗話說,“一方水土養一方人”,如果我們將“水土”一詞加以更加廣義的理解,在中華民族的大家庭之內,不同的“水土”也會養育出不同的民俗、文化和方言。中國各地的民歌在音樂上之所以風格各異,原因之一就是“水土”各異,不同的“水土”產生了不同的方言,不同的方言衍生出了不同的曲調,曲調依附于方言,方言隱于曲調之中,方言與曲調有著永遠無法抹去的共同基因。如果我們以查找《紅彩妹妹》的基因為切入點,這個疑團是不是可以破解呢?

基因本是生物遺傳學中的名詞,指存在于細胞內有自體繁殖能力的遺傳單位,具有儲存特定遺傳信息的功能。物種之間經過檢測如果基因相同,就可以證明彼此之間存在一定的親屬關系。

借用基因檢測的原理,對民歌屬地認定的首要環節就是判斷它的曲調與當地的方言有沒有共同的基因。其次,既然是“一方水土養一方人”,那么,基因相同的民歌就會是“一方”,不可能是一個,在當地肯定還能找到與它有共同血緣關系的親屬,如果兩者具備我們就可以認定它的祖籍屬地。

那么,隱于《紅彩妹妹》曲調中的方言是哪一個地域的方言呢?經過查對比較,我發現《紅彩妹妹》兩段唱詞的旋律與河北冀東一帶的方言,在音調的起伏方面是完全吻合的。如果將這兩句歌詞以方言先說后唱,我們可以很清晰地感覺到曲調源于方言;如果先唱后說可以很清晰地感覺到方言為曲調之本。曲調與方言,你中有我,我中有你,這就說明《紅采妹妹》的曲調與河北冀東一帶的方言有著相同一致的基因。

在曲調方面,與《紅彩妹妹》有著相同基因的民歌應該是很多的,盡管筆者手中的資料不多,但卻發現河北東部一些具有小調色彩的民歌如《翻身不忘共產黨》《合缽》《茉莉花》《反對花》《媽媽娘好糊涂》《漁夫》《“九一八”小唱》等均與《紅彩妹妹》的曲調相似。

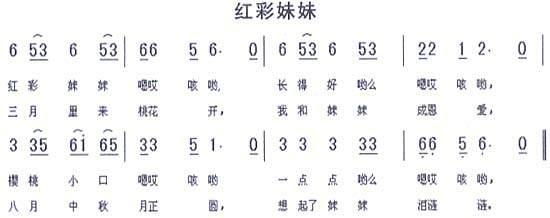

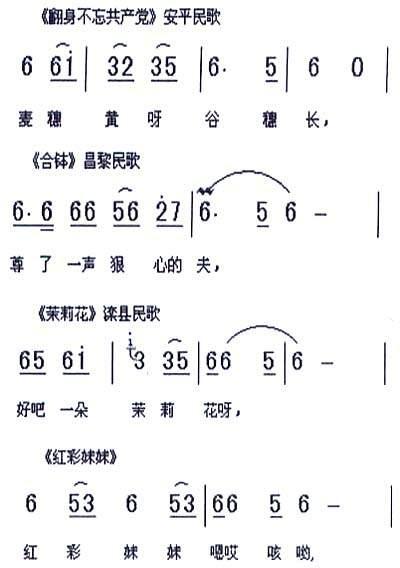

1.《翻身不忘共產黨》《合缽》《茉莉花》與《紅彩妹妹》開始樂句的比較:

2.《翻身不忘共產黨》與《紅彩妹妹》第一、二樂句的比較:

3.《媽媽娘好糊涂》《“九一八”小唱》《漁夫》與《紅彩妹妹》結束樂句的比較:

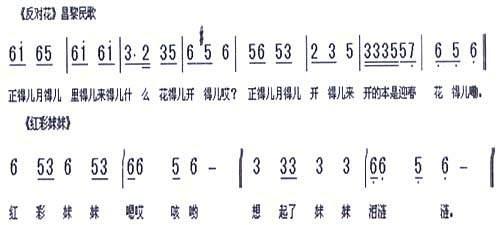

4.《反對花》與《紅彩妹妹》開始和結束樂句的比較:

《反對花》的速度較快,而歌者在演唱《紅彩妹妹》時也有快和慢兩種處理方法。

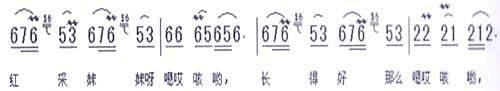

此外,齊爾品畢竟是一個外國人,他對我國地方民歌的風格特點可能不甚了解,因為從《紅彩妹妹》的旋律來看總是覺得有些單薄,總是覺得好像缺了些什幺,那些應該有的極富冀東韻味兒的裝飾音被忽略了。聯想到今天的考古工作者可以對古人的頭骨添加肌肉后使之復原豐滿成像,再現那時人的風采。那么我們是否也可以借用這一方法,在《紅彩妹妹》旋律的骨架上,添補上本來就應該有的裝飾音,使其恢復原有的面貌呢?我在演唱此歌時,根據我所熟悉的冀東音調,對旋律作了如下的處理:

醫學上在對人體做器官移植手術時會出現排異反應,排異的原因是植入器官與被植入者的基因不同,如果是基因相同的近親移植就不會出現排異反應。借此比喻,上面的《紅彩妹妹》在接受冀東音調的移植后,由于基因相同,既無排異反應,又無焊接的痕跡,旋律豐滿流暢,天衣無縫,渾然一體,模擬復原的《紅彩妹妹》不是更加楚楚動人嗎?

綜上所述,《紅彩妹妹》的曲調基因與河北冀東的方言基因一致,又在河北東部一帶找到了多首與其相似的近親,因此,我們可以認為是河北的水土養育了《紅彩妹妹》,《紅彩妹妹》走向全國應該是河北省的驕傲。

從查找基因入手,是否可以成為我們對民歌進行分類歸屬的一個手段呢?作為一個音樂理論研究的門外漢,我不敢妄言,但以沒有采到就不予承認的理由是不能服人的,因為面對浩如煙海的民歌,采風的網眼兒再密也難免會有漏掉的。況且,即使是在某地采到的民歌也不能確認它就是某地的民歌,例如標明屬地為河北省遵化縣的民歌《采茶》確實是在當地采到的,但它的音調很明顯是來自江南。遵化縣地處寒冷的長城腳下,怎么會有茶園呢?沒有茶園怎么會有民歌《采茶》呢?探其原因是那里有一座規模宏大的清東陵,可能是在守陵的官員親屬、宮女侍從中,有的是來自江南,是他們將家鄉的民歌帶到了當地。

此外,也是在二十世紀八十年代初,與《紅彩妹妹》同時風行歌壇的還有一首由鄧麗君演唱的《回娘家》,也是標明為河北民歌,但這首歌從音樂風格上來看具有明顯的江南音調,與河北各地民歌的風格都截然不同,河北省的音樂工作者在否定《回娘家》為河北民歌的學術觀點上是一致的。之所以出現這種亂點鴛鴦譜的現象可能是出于一次不經意的誤傳:有一次,鄧麗君在演唱《回娘家》之前曾說自己的祖籍為河北省大名縣,那就演唱一首家鄉的民歌吧!就這樣《回娘家》在經過記譜整理之后,就張冠李戴地成為“河北民歌”了。

馬子興 河北師范大學音樂學院教授

臧海萍 河北師范大學音樂學院講師

(責任編輯 張萌)