實物期權理論在并購目標企業中的應用

【摘要】本文闡述了實物期權理論的思想與發展,對實物期權理論在并購目標企業中的應用作了初步的研究與分析。

由于項目持續經營與未來現金流可預期這兩大假設前提的約束,經典的折現現金流量(DCF)價值評估方法在實際應用中存在較大的障礙。DCF法無法對投資決策進行調整或延遲,并且無法估算不確定環境下投資項目的增值機會,更容易低估那些具有經營彈性或戰略成長性的項目內的增長價值。實物期權理論正是在這樣的背景下應運而生,實物期權理論的創立在金融發展史上具有里程碑的意義。如今實物期權研究與應用已經日趨深入與廣泛。在自然資源投資、海上石油租賃、柔性制造系統等投資項目里,實物期權的思想和方法都發揮了重大的作用。近些年來,企業并購之風愈演愈烈。企業并購作為一種戰略投資行為,具有一定的期權特征,表現為收購企業在收購過程中所獲得的實物期權。隨著實物期權理論的發展和完善,它正以其自身的優點在企業并購中越來越受到并購企業的普遍重視。

一、實物期權理論的起源與發展

實物期權(Real options)的概念最初是由Stewart Myers(1977)在MIT時所提出的。他指出一個投資方案其產生的現金流量所創造的利潤,來自于目前所擁有的資產的使用,再加上一個對未來投資機會的選擇。也就是說企業可以取得一個權利,在未來以一定的價格取得或出售一項實物資產或投資計劃。同時他認為,企業面對不確定作出的初始資源投資不僅給企業直接帶來現金流,而且賦予企業對有價值的“增長機會”進一步投資的權利。因為初始投資帶來的增長機會是不確定的,傳統凈現值理論在計算投資價值時忽略了這部分價值。

科格特和庫拉蒂拉卡(Kogut&Kulatilaka,1994)認為企業已經發展出成熟的短期績效評價工具,如果企業著眼于長期盈利機會,就需要進行平臺投資(Platform Investment)。平臺投資可以理解為目前實施部分投資以獲得在未來進一步投資的選擇權,等待時機成熟時進行全面投資。他們認為期權定價技術可用于量化此類投資。

在期權定價理論的基礎上,Black,Schole,Merton等學者進行了創造性的工作,理論界逐步將金融期權的思想和方法運用到企業經營中來,并開創了一項新的領域——實物期權理論,并被逐漸用于包括各類投資項目的價值評估領域。

二、實物期權理論的思想

實物期權把產品市場和金融市場的交易機會聯系起來,把金融市場的規則引入企業內部戰略投資決策中,提高了管理者捕捉戰略機會的能力。金融期權是賦予持有者在未來某一個時刻買進或賣出某種金融資產的權利,相應的稱之為買入(看漲)期權或賣出(看跌)期權,該金融資產被稱為標的資產。實物期權則是把非金融資產當作標的資產的一類期權,此時期權的交割不是決定是否買進或賣出金融資產,而是進行實物投資或出售固定資產。不確定條件下的初始投資可以視同購買了一個看漲期權,期權擁有者因此擁有了等待未來增長機會的權利。這樣,企業就可以在控制下界風險的前提下,利用不確定獲得上界收益。如果“增長機會”沒有出現,企業的風險下限僅為初始投資,這部分可以視為沉沒成本,可以視為期權的購買成本;如果“增長機會”來臨,企業進一步投資,新的投資可以視為期權的執行,期權的執行價格就是企業進一步投資的金額。這樣,企業內存在兩種不同資產:一是實物資產,其市場價值獨立于企業投資戰略;二是實物期權,實物期權指在合適時機購買實物資產的機會。

實物期權理論的核心思想是:“在確定投資機會的價值和最優投資策略時,投資者不應簡單地使用主觀的、概率的方法和效用函數,理性的投資者應尋求一種建立在市場基礎上的、能使項目價值最大化的方法。”根據這一思想,實物期權持有在未來特定的某一天以預定的成本去采取特定的行動的一種權利,而非義務。由于具有這種采取行動的權利,因此就有了一種決策上的彈性。

三、企業并購中實物期權理論的應用

在并購決策中,評估目標企業的價值是企業并購最核心的交易環節。目標企業價值評估常見的方法有賬面價值法、重置價值法、清算價值法、比較價值法、現金流量法、收益現值法、市場價值法、市盈率法等。在以戰略投資為特征的并購決策中,并購整合后目標公司能為并購方帶來的凈現金流至關重要。因此,價值評估實物中主要運用對現金流進行折現的折現現金流量法,即DCF法。

DCF法是通過計算項目期內的現金流入和流出,并選擇與項目風險相適應的風險折現率來計算項目凈現值,以確定項目是否可行。但是DCF法卻存在很大的問題。首先,用DCF方法來進行估價的前提假設是企業或項目經營持續穩定,未來現金流可預期。但是這樣的分析方法往往隱含兩個不切實際的假設,即企業決策不能延遲而且只能選擇投資或不投資,同時項目在未來不會作任何調整。正是這些假設使DCF法在評價實物投資中忽略了許多重要的現實影響因素,因而在評價具有經營靈活性或戰略成長性的項目投資決策中,導致這些項目價值的低估,甚至導致錯誤的決策。其次,DCF法只能估算公司已經公開的投資機會和現有業務未來的增長所能產生的現金流的價值,而忽略了企業潛在的投資機會可能在未來帶來的投資收益,也忽略了企業管理者通過靈活地把握各種投資機會所能給企業帶來的增值。因此,基于未來收益的DCF法對發掘企業把握不確定環境下的各種投資機會給企業帶來的新增價值無能為力。

實物期權理論在價值評估中的應用,恰好解決了DCF法存在的問題。依據DCF法對目標企業價值進行評估,凈現值為負的并購項目應予以放棄。但是依據實物期權理論,該項并購決策并不一定要立即放棄。期權理論認為,在對企業并購完成后,收購方實際上持有靈活運用目標公司資源的選擇權,而正是這種選擇權價值的存在增加了并購成功的可行性,并有效地降低了企業并購的風險。通常在下列情況下利用實物期權分析方法來制定并購決策,可以解決利用DCF法制定并購決策時所忽略的企業擁有進一步決策選擇權(如在并購投資決策中的延遲投資、進一步投資、放棄、轉移等)的問題。當存在或有投資決策時,沒有其他方法可以正確地對這種投資機會進行估價;當不確定性足夠大,以至于要等待更多信息以避免不可回收投資的投資失誤時;當價值主要由未來的增長權決定,而不是由目前的現金流決定時;當不確定性足夠大,必須要考慮靈活性時;當項目需要修正和中途需要修訂戰略時。因此在考慮期權價值的評價框架下,企業并購投資價值應由兩部分組成:由傳統的DCF評價方法得出的未來現金流貼現值和收購企業持有的期權價值。用公式表示為:

其中,V表示并購投資全部價值;V表示按DCF方法計算的并購投資現金流貼現值;V表示收購企業持有的期權價值。

在現代金融理論里,對期權價值的定價有兩種方法,一種是二項樹法(binominal method),它適用于各種類型期權的定價分析;另一種是Black-Scholes模型(Black-Scholes model)法,此定價模型適用于歐式期權的定價分析,同時也可以用來計算無紅利的美式看漲期權的價格。前一種方法類似于決策樹分析方法,但比其簡單、高效。后一種方法則是利用Black-Scholes期權定價公式來確定期權的價值。下面將用一個簡單的例子來示范實物期權在并購中的應用。

假設市場利率10%,A公司(收購方)和B公司(被兼并方)達成協議:A公司可以在一年內決定是否以1600萬元現金吸收合并B公司。如果現在就進行合并,預計B公司可為A公司帶來200萬元的新增利潤。一年以后,視市場情況的改變,B公司帶來的新增利潤有可能(概率為q)會上升為300萬元,但也有可能(概率為1-q)會下降到100萬元,然后維持在相應水平上,直到永遠。若概率q=0.5,分析A公司應如何進行決策。

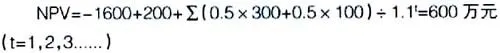

如果A公司立即收購B公司,則兼并的凈現值為:

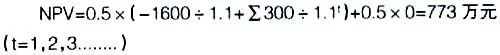

很顯然,600萬元凈現值意味著此項兼并對A公司來說有利可圖。按照傳統的觀念,A公司應當立即兼并B公司。但A公司現在擁有選擇權,可以考慮等到一年結束時,視當時情況再決定是否進行此項收購。這樣一來,A公司可以獲得的凈現值為:

通過簡單的對比可以發現,如果A公司把兼并的決策向后推延,則A公司可以獲得高達773萬元的凈現值。本例中,A公司所擁有的兼并選擇權(實物期權)相當于一個美式看漲期權,其價值為773-600=173萬元。美式期權盡管可以隨時執行,但選擇恰當的行權時機至關重要。在本例中,顯然立即執行(立即實行兼并行為)不是最佳選擇。當然,美式期權也并非越晚行權越好,因為推遲行權意味著對當前某些機會的放棄。在本例中,A公司將實行兼并的時間推遲至年末,意味著放棄今年合并B公司可帶來的利潤增加(200萬元)。如果今年合并B公司可帶來的利潤增加不是200萬元,而是500萬元,那么,立即執行兼并計劃的凈現值可高達900萬元。在這種情況下,A公司應當選擇立即執行兼并計劃,而不是選擇等待。

實物期權理論雖然突破了傳統決策分析方法的束縛,但它決不是對傳統決策分析方法(DCF)的簡單否定,而是在保留傳統方法合理內核基礎上,同時對不確定性因素給企業帶來的價值進行量化研究。期權定價理論的引入,使我們不僅可以較為準確地估算并購決策時所面臨的機會或靈活性(期權),而且還可根據影響這些機會或靈活性的因素(或杠桿)來主動調節、控制或增加機會或靈活性的價值,以盡可能降低并購風險,改善企業的并購決策,這是并購得以成功的首要前