千言知音凡此同 盡在不言中

出于對古箏的喜愛,我對這方面的新作品格外關注。由兩位著名作曲家創作的同一體裁的新作、并在一場民樂作品音樂會上同時演出,這尤其引起了筆者的興趣。

《自鳴》系列Ⅱ是由中央音樂學院作曲系教授唐建平為日本十三弦箏而寫的近作;《林泉》是葉小綱教授應邀為當年“龍音杯”國際古箏比賽而作的參賽作品。正如音樂會的主持人——唐建平在演奏前的介紹中所說:之所以把兩部箏曲的演出順序安排在一起,并非要讓它們比個高下,而是讓大家了解中國箏與日本箏的異同。兩個本是同源的樂器,經過千年的變遷,在不同的文化環境下的發展。

創作與研究一首新作品,首先應對這種特定的樂器作必要的考證。據《史記》記載,箏最早起源于秦國。經過多年發展,唐代時的箏已成為十分普及的樂器。后由當時的遣唐使傳入日本,逐漸演變為日本的民族樂器。

作者在《自鳴》系列Ⅱ的題記中這樣寫道:“敦煌有壁畫‘不鼓自鳴’,其意而表達無拘無束的藝術境界。”敦煌壁畫中所描繪的箏與近代中國箏有較大差異,而與日本十三弦箏卻形相近。同根?同源?看得出作者著意要為這么古老的樂器創作作品的良苦用心,連其標題也取自敦煌壁畫,這與作者多年來在創作中偏愛“復古”情結一脈相承。曲意即樂意乎?

為演奏這首作品,日本的箏演奏家松村繪里菜特地遠道而來,為大家表演原汁原味的“日本箏曲”。唐教授介紹說:選擇這個樂器,就是想尋求一種突破,也是對欣賞習慣的一種挑戰。日本箏本身帶有鮮明的異域色彩,尤其是個性化的日本音調一出,馬上令人聯想到“櫻花的國度”。而中國人創作時,為了避免這種局限,又會落入另外的窠臼——十足的中國味道。因此賦予該曲什么樣的音樂語匯,是決定整體基調至關重要的一點。聽罷該曲,不由得驚嘆:原來古箏也可以這樣寫。這首作品有兩個最具獨創性的特點。

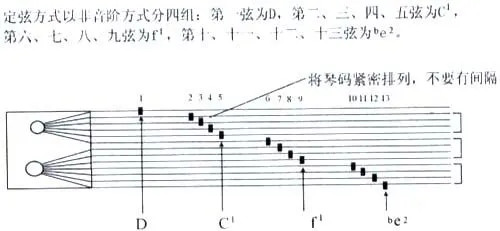

㈠定弦方式的改變:眾所周知,古箏的定弦是制約樂曲風格的關鍵。以往的箏曲都是以音高關系來定弦。而該曲是以音響關系來定弦,這正是它最具創意的一點。該曲以非音階關系的幾組音結合在一起,可以設想為室內樂中不同樂器的組合。作者在樂曲中基本摒棄了常規的旋律音高,取而代之的是一些特殊音響組合的互動。這些富有個性的音樂語匯、聲音素材塑造出感性的音流音塊。

例1.

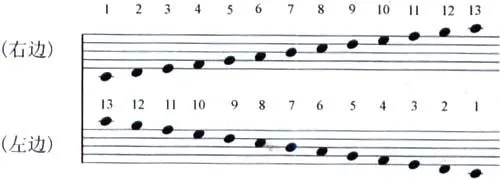

㈡記譜的創新:與該曲特殊的定弦方式相呼應的,是它的記譜。因為定弦方式的改變,所以五線譜標記的是弦的位置,即不記音高記弦位。記譜越高的地方音越低。十三根弦分為四組音,左右手同時演奏。這樣大大增加了演奏的表達手段,音樂的表現力自然也相應得到極大豐富。藝術貴在創新,作曲家這種敢為人先的精神為人稱道。

例2.

盡管記譜與定弦方式與常規不同,但彈奏方法與傳統相比并無二致,只是根據作品的需要,演奏者經常變換彈奏姿勢,仿佛她在調動幾件不同的樂器。在樂曲的最后部分,還合樂而歌,很投入地與樂曲融為一體,此時的古箏更像是演奏者感情的載體,它承載的不只是音符,還有很多難以名狀的情感。據說松村對這首作品相當滿意,她這樣評價:這是我演奏過的最精彩的一首作品,非常富有想象力。

可以說《自鳴》創造了一種新的聲音,也帶來了一種新的音響,更傳達了一種新的觀念。這種新音響與作曲家意圖表達的樂意非常吻合,這正是該曲的成功之處,它表達了一種自由自在、不拘一格的藝術境界。這已不是直露地表白飛天壁畫的原始畫意,而是揭示它所隱喻的內在力量。

隨后演奏的《林泉》是作曲家葉小綱教授的新作。這首為中國的二十一弦箏創作的參賽曲目,顯然要具備相當的音樂表現力與技術含量。對這樣一首有一定針對性寫作目的的作品,作曲家不但要充分發揮箏的自身特點,且要全面展示演奏者的個人技巧,當然還要體現出作者的個人創作風格。要在“規范”中寫出新意。做到這些絕非草草幾筆可以鋪就的,深厚的創作功力是好作品的保證。

《林泉》稟承了作曲家一貫的創作風格,精致、流暢、華美、一氣呵成。一個成功的作品,不論風格與技術手段多么標新立異,首先都會有一個好的結構。尤其是民樂作品,要作到形散而神不散。這部作品也不例外,該曲采用了起—慢—快—急四部性的中國傳統曲式,由一個核心素材不斷衍生發展,逐步走向高潮。

該曲的定弦同樣也是最著筆墨的部分。二十一個音分為幾組不同宮音系統的五聲音階。在相鄰的組中又疊置構成另外調式的五聲音階,幾個調式交織在一起互相滲透。這樣使旋律的調式、和聲處在不斷變換中。樂曲進行過程中還不斷調整定弦,自然衍生出另外的變化音。游移的色彩巧妙融入了現