中學教學中的數學焦慮與數學動機信念

一、心理學定義以及問題提出

心理學通過對日常生活中的許多現象界定來進行進一步的科學研究,同時其科學研究成果又通過與社會實踐結合還原于我們的生活。對于中小學數學教學中常出現的情緒和觀念,心理學通過“數學焦慮”和“數學信念”兩個概念來界定。本文將探討如何將有關兩者的一個研究結果與實踐相結合。

對數學焦慮的研究可以追溯到1957年,隨后的學者分別根據自己的研究和理解對數學焦慮做了界定。Dreger&Auken(1957)提出數學焦慮是:面臨數字運算時,所產生的焦慮情緒,對于算術及數學產生一種情緒反應的癥狀。Fennema&Sherman(1976)認為,數學焦慮是指在算數學時,所產生焦慮、可怕及緊張的感受。近期我國也有一些研究者對數學焦慮的研究進行了一定的探索。如陳英和、耿柳娜(2002)認為數學焦慮是個體在處理數字、使用數學概念、學習數學知識或參加數學考試時所產生的不安、緊張、畏懼等焦慮狀態,是一種消極的負情緒。

對數學動機信念的研究可以追溯到大約40年前對數學態度的研究。Schoenfeld(1983)指出,存在一個驅動學生行為的信念系統,促使學生去嘗試解決數學問題,因為問題解決的表現不僅僅是純粹的認知。他發現學生關于學數學有什么用的信念影響了可獲取的信息資源。當信念沒有促進,而是阻礙了理解的時候,相當一部分的已存儲信息無法得到提取。“信念是個體建立起來試圖解譯周圍環境的主觀性知識”(Lester,1987),是“一般的確信”(Flavell),數學信念也就是學生在數學知識領域內的確信。

通俗地說,就是在數學教學中,學生在學習數學時產生的焦慮情緒和持有的一些固定的觀念和想法。

那么作為教師,我們該如何去處理學生的數學焦慮呢?是不是沒有焦慮最好呢?根據心理學中理性情緒理論,合理的信念可以改變人的情緒。那么我們如何改變學生的數學信念,從而改變他們的數學焦慮呢?

圍繞這些問題,我們做了一個研究,調查了中學生的數學焦慮和數學動機信念的關系,以期為數學教學提出一些參考意見。

二、研究過程和結果

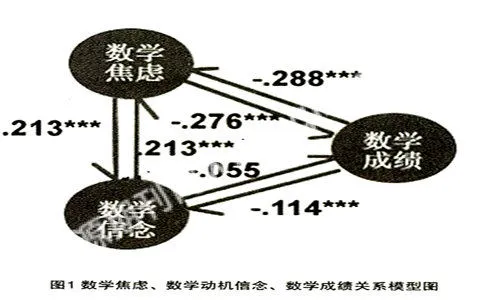

我們選擇了《數學焦慮量表》和《數學動機信念量表》作為測量工具,考察了552名中學生(其中男生294人,女生258人)的數學焦慮和數學動機信念以及數學成績。根據統計分析結果得出了一個數學動機信念、焦慮和數學成績關系模型如圖2。

三、分析和建議

(一)模型路徑

我們主要討論兩條路徑。

路徑1:數學動機信念、數學焦慮、數學成績、數學動機信念——(循環)。根據理性情緒理論,信念導致了情緒,最終導致了個體的行動;周淑芳提出老師的教學方式或人格特質、聯考制度、數學成績、學校教師的評量方式、學生考試經歷導致了學生的數學焦慮;Richardson&Suinn(1972)在研究中發現,數學信念達到一定域值后,信念愈高,數學成績愈差。Schoenfeld(1988)認為機械的學習可能導致相應的數學動機信念,進而導致數學焦慮;Furinghetti&Pehkonen提出數學動機信念屬于主觀性知識范疇,與情緒和態度有關,數學焦慮作為一種情緒可能導致相應數學動機信念。

研究結果支持了成績對信念相對直接的影響,否定了信念對成績的直接影響。這與整個研究的理論基礎“理性情緒療法”相吻合。該理論認為不合理的信念導致了情緒的產生,而非事件直接導致情緒的產生。根據結果,數學成績和數學焦慮都可直接影響個體的數學動機信念。根據信念的某些理論模型,信念是與情緒和態度有重合成分的。雖然無法斷定三因素間進一步的關系,但三因素中,我們最有把握干預的是數學動機信念,而作為教育者的失誤也大多在此。

我們根據結果提出以下建議。數學教師應該通過與學生交流以及和心理學研究者合作,通過科學的數學信念和測量工具,了解學生存在的不合理的數學信念,進而通過在教學中的引導達到針對性的轉變學生的數學動機信念,從而改變學生數學學習的惡性循環。

路徑2:數學成績、數學焦慮、數學動機信念。寧自強提出數學成績的低下可以促使數學焦慮的產生。

我們根據這個結果給出以下建議。以上的結果說明強調數學成績,會讓那些考試成績差的同學數學焦慮更加嚴重,從而進一步影響他的數學學習。所以“保護學生分數的隱私權”是有科學依據的。這也提醒教師,對于通過成績激勵同學最好不要通過公布的方式,可以通過個別談話。比如說,對于學習成績好的同學,可以個別鼓勵;對于成績差的同學,個別談話分析原因。另外,我們還要避免考試題目的難度太大,大多數同學的分數都偏低就會影響他們學習數學的積極性。當然反之也是不合適的。我們應該控制試題難度、判分標準等,保證分數分布合理,更好的發揮激勵作用。

(二)信念與焦慮的正相關

本研究的結果表明僅僅強調學生學習數學的動機還不夠。特別想學好數學的學生,焦慮程度較高,也會影響數學學習的效果。這也是為什么許多學生非常想學好數學,但成績總也提不上去的一個原因。

這說明我們僅僅讓學生有了較強的動機,并不能有效的降低其數學焦慮。美國心理學家耶克斯和多德森(Yerks&Dodson)認為,中等程度的動機激起水平最有利于學習效果的提高。

根據上述模型表明,學生的數學成績隨想要學好數學的動機提高而提高;但到達一個最高點后,反而下降。

這提醒我們教師不能僅僅強調學生要學好數學的好處,通過各種壓力來促使學生學習數學。這樣會使得學生的動機過強,超過了最佳水平,成績反而下降了。這是由于學生過度的想學好數學,焦慮的情緒更加強烈,從而影響了數學知識的學習。實際教學中,許多班主任都會采用各種方式加大對學生的壓力,促使他們有更大的動機去學習,但一定要注意“適度”。更好的方式是,既讓學生有動力,同時又配合以學習策略的指導,成績才可能真正的得到提高。

筆者曾經做過數學教師,后從事心理學研究。希望這篇文章給大家一些啟示,也希望更多的教師能夠將科學心理學的原理與日常教學實踐結合。與大家共勉!

(作者單位:北京師范大學心理學