暢游甘肅地質公園

竇 賢

甘肅省位于青藏高原與黃土高原結合部,地質結構復雜,地貌多樣,因而,境內廣布著種類繁多而獨具特色的地質遺跡,主要有古生物化石、典型地層剖面、巖溶地貌、丹霞地貌、雅丹地貌、冰川地貌以及重要的礦山遺址、地質災害遺跡等。

為了更好地保護地質遺跡,普及地學知識,開展旅游,促進地方經濟發展,從2001年開始,甘肅省國土資源主管部門選擇典型地質遺跡申報國家地質公園,并審批省級地質公園。截至目前,甘肅境內已經建成了敦煌雅丹地貌、劉家峽恐龍足印化石、景泰黃河石林、平涼崆峒山丹霞地貌4個國家級地質公園。與此同時,建立并審批了天水麥積山丹霞地貌、臨潭冶力關滑坡堰塞湖及丹霞地貌、漳縣貴清山—遮陽山巖溶地貌、宕昌縣官鵝溝構造地貌與典型地層、玉門硅化木化石、武都萬象洞巖溶地貌、文縣天池構造地貌、天祝三峽丹霞地貌、張掖丹霞地貌、肅北公婆泉恐龍化石、甘肅洮河大峪11個省級地質公園。

甘肅境內的地質公園,以稀有的自然屬性、較高的美學觀賞價值及所具有一定規模和分布范圍的地質遺跡景觀為主體,融自然景觀與人文景觀于一體,構成獨特的的地學景觀,具有特殊的地質科學意義。

敦煌雅丹國家地質公園

位于歷史文化名城敦煌市西北約180公里處,面積398平方公里,其主要地質景觀是由風蝕作用形成的雅丹地貌。

在甘肅敦煌雅丹國家地質公園內,集中連片地分布著各種各樣造型奇特的風蝕地貌,其形如蒙古包、駱駝、石鳥、石人、石佛、石馬等,千姿百態,惟妙惟肖。整個景區宛如一座中世紀古城,世界許多著名的建筑都可以在這里找到縮影。

甘肅敦煌雅丹國家地質公園在地質上位于新生代敦煌——疏勒河斷陷盆地的中心部位。雅丹地貌的巖石形成于距今約70萬年的中更新世,為一套河湖相的砂泥質沉積物,顏色呈灰色、灰綠色和土黃色。其后,此地在地理上成為古羅布泊的一部分,當代的地質學家們在考察時還能看到古老的盆地中心層理水平及其邊緣的層理交錯,局部還保存著很多蟲跡化石,顯示著古代河流和湖泊的特征。從氣候方面看,此地光照充足,降雨量少,蒸發量大,四季多風,最大風力可達12級以上。由于巖層產狀水平,垂直節理發育,較松軟巖層在大自然疾風暴雨的漫長風化中,導致了各種雅丹風蝕地貌的形成。

2001年12月,甘肅敦煌雅丹地貌群由國家地質公園評審委員會評審為國家級地質公園。

劉家峽恐龍國家地質公園

位于蘭州市西50公里的永靖縣鹽鍋峽水庫庫區太極湖北岸,面積15平方公里,恐龍足印化石群是地質公園的主體。 劉家峽恐龍足印化石群在已經揭露的700多平方米的巖層層面上,共有8類30組270個足印化石,其中至少包括兩類巨型蜥腳類、兩類獸腳類、一類似鳥龍類和其他三類形態獨特、尚未歸屬的足印,代表至少8個屬種。劉家峽恐龍足印化石群中最大的一組蜥腳類足印后足印長150厘米,寬120厘米,前足印長70厘米,寬110厘米,步幅375厘米,左右足印外側緣間距345厘米,為世界之最,而且該類足印前足小后足大,前后足印成對出現并有規律地部分疊覆,為國內外首次發現。

整個化石遺跡群十分完整清晰,在同一巖層層面上還保存有恐龍臥跡、尾部拖痕及糞跡等,構成了足印、臥跡、拖痕和糞跡共存的場面。在同一地點出現如此多樣的食植類和食肉類恐龍足印,在國內尚屬首次,在世界上也極為罕見。

有專家鑒定后認為,這些恐龍足印化石形成于侏羅紀或早白堊紀時代,距今已有1.7億年,其規模之大、種類之多、保存之完好、清晰度之高、立體感之強、多層面出現,堪稱世界之最。

2001年12月,劉家峽恐龍足印化石群由國家地質公園評審委員會評審為國家級地質公園。

景泰黃河石林國家地質公園

位于景泰縣中泉鄉龍灣村,北距景泰縣城70公里,南離省會蘭州136公里,面積34平方公里,其中石林面積16平方公里。以河湖相沙礫巖為主的集雅丹、丹霞、峰林為一體的地貌奇觀是地質公園的主體。

整個石林區千峰競奇,峽谷蜿蜒,陡崖凌空。站在不同的角度,但見各種各樣的石峰神奇獨特,造型逼真,活靈活現,其形似大千世界各種各樣栩栩如生的雕塑。漫步于石林之間,峰回路轉,曲徑通幽,如入迷宮,而此時仰望座座石峰,真是氣象萬千。黃河石林地質遺跡保護區除石林外,尚有龍灣綠洲、灘壩戈壁、黃河曲流、河心洲及沙灘等景點。石林與黃河曲流山環水轉,動靜結合,有峰林映水之妙,是景區的主體資源。整個地質遺跡保護區規模宏大,組合優越,具有極高的地質科研價值,同時也具有觀賞價值。

地質專家介紹說,景泰黃河石林地質遺跡是一處世界罕見、國內獨有的寶貴自然景觀。它形成于第四紀,時代較新。在漫長的地質歷史時期內,由于地質內外營力的共同作用而形成了其獨特的地質遺跡。在漫長的地質活動中,由于地殼抬升,黃河侵蝕切割作用加劇,形成峽谷,使區域侵蝕基準面下降,地表水沿礫巖中軟弱結構面強烈侵蝕下切,在溝兩側產生大量重力崩塌,從而形成了溝岸兩側大量的石峰、石柱等微地貌形態,后期風蝕作用在溝崖側壁上疊加上風蝕穴、風蝕龕等風成地貌。

2004年2月,甘肅景泰黃河石林因其奇特的丹霞地貌被國家地質公園評審委員會評審為國家級地質公園。

平涼崆峒山國家地質公園

位于平涼市城西15公里處,面積30平方公里,其主要的地質景觀為丹霞地貌。

崆峒山奇峰林立,怪石遍布,融自然景觀與人文景觀于一體,擁有大小山峰數十座,山勢雄偉壯觀,風景秀麗,自然景觀奇、險、靈、秀。其山勢雄偉似鬼斧神工;林海浩瀚,猶如巨浪排空;奇峰、異洞、怪石、流云,蒼翠、清秀而瑰偉,構成了崆峒奇觀。

據地質工作者考察,崆峒山上形成于三迭系紫紅色堅硬礫巖構成的丹霞地貌,多姿多彩,以頂平、身陡、麓緩為基本特征,因其頂平覆蓋薄層黃土,因其身陡形成許多高達數十米至一二百米的高聳峭壁,因其麓緩在巨大的巖塊的下部形成空洞景觀。

地質專家認為,崆峒山屬六盤山支脈,受差異風化、水沖蝕、崩塌等外力作用,形成了我國丹霞地貌中時代較早的類型,是黃土高原上獨有的自然奇觀,為研究本區地質構造、古氣候、古地理環境的演化變遷提供了實物資料,對揭示黃土高原區分布的島狀基巖山的形成、發展規律具有重要意義。崆峒山丹霞地貌是與廣東丹霞山、福建武夷山具有同等價值的丹霞地貌研究基地。

2004年2月,甘肅平涼崆峒山丹霞地貌由國家地質公園評審委員會評審為國家級地質公園。

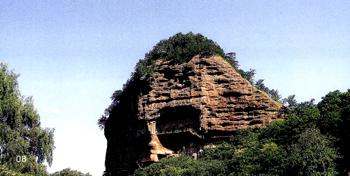

天水麥積山地質公園

位于天水市東南約50公里處,地處西秦嶺北支東段。園內主要地質遺跡面積約91平方公里,主要地質地貌景觀資源為晚白堊紀的麥積山丹霞地貌。

麥積山峰起平地,高150余米,如農家麥垛之狀,故有此名。麥積山山體為第三紀沙礫巖,石質結構松散,石質皆為紫褐色之水成巖,有許多天然之巖洞。

距離麥積山不到2公里的土橋村地層異常,一面是紅色沙礫巖,一面是變質巖。這是中央造山系和南北構造系的交匯點,即秦嶺、賀蘭山、岷山三大山系的交匯點,正是這兩大構造系的碰撞形成了這片獨特的自然景觀。

園內另有仙人崖紅色丹霞景觀、石門燕山期花崗巖峰林地貌景觀、街子鄉斷裂溫泉景觀、曲流景觀等,也引人入勝。

2003年12月,天水麥積山丹霞地貌由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

臨潭冶力關地質公園

位于甘肅省臨潭縣境內,面積約297平方公里,園內發育有豐富多彩的滑坡堰塞湖和巖溶丹霞地貌。

在冶力關鎮北冶海湖南坡有一道巨石堆積而成的天然大壩,當地人稱“石門檻”。壩坡上巨石嶙峋,壩頂東、西兩端皆與兩山體接壤,由自然的滑坡體形成。專家調查后認為冶海湖是山體滑坡后形成的堰塞湖。早在更新世以前,現在的冶海湖地區遭受過兩次強烈的地殼運動,東西兩邊形成了高聳的廟花山與白石山,中間的石門河形成了深切下陷的峽谷。據史書記載,1875年,這一地區發生地震,導致山體滑坡,山石瞬間堵塞石門河峽谷,匯集了從山上流下的溪水,形成冶海滑坡堰塞湖。

境內的赤壁幽谷是一個峽谷地帶,峽壁大部分為褚黃的土石構成。在南峽壁有四面赤色的巖壁聳立在峽壁之上,當地百姓譽其為“四屏風”。在峽谷口突兀的兩堵赤色峽壁如“雙獅守門”,還有赤色峽壁呈“岳飛出征”、“牧羊犬”、“古堡映輝”等生動的形象構成奇特的地質景觀。

2003年12月,臨潭冶力關滑坡堰塞湖和巖溶丹霞地貌由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

漳縣貴清山—遮陽山地質公園

位于定西市東南部的西秦嶺北部地區,包括貴清山和遮陽山兩個景區,面積114平方公里。貴清山—遮陽山以巖溶地貌景觀為主,兼有峽谷、丹霞地貌景觀,園內層型剖面遺跡、構造遺跡、化石遺跡均十分豐富,對研究秦嶺、祁連山、昆侖山等山系具有重要的意義,是地質地貌、地質事件和形成過程的典型代表。

遮陽山大王洞是目前我國西北地區發現的最大溶洞。遮陽山一帶的龍潭、四面崖峽谷被譽為中國北方的“天坑地縫”,在規模和豐度上堪稱國家級巖溶景觀。該景區巖溶地貌類型多樣,其中以巖溶峽谷、巖溶石峰、溶洞及洞穴堆積最具典型性,形成了一幅豐富多彩、蔚為壯觀的巖溶地貌全景圖,是我國西北巖溶地貌分布最集中的代表性區域。

2004年10月,貴清山—遮陽山景區以巖溶地貌由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

宕昌官鵝溝地質公園

位于青藏高原東部邊緣與西秦嶺、岷山兩大山系支脈交錯地帶的隴南宕昌縣境內,面積420平方公里,園內有沉積序列較完整的濁流沉積巖,獨特的褶皺、斷裂構造,“岷山式”巖溶,典型的滑坡、泥石流、崩塌等外力地質遺跡,對研究我國中央造山系大地構造及地殼演化有重要的科學價值。

2004年10月,宕昌官鵝溝特殊地貌由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

玉門硅化木地質公園

位于玉門市西北約80公里處。面積37平方公里,主要以硅化木為主,兼有地質、動植物化石和地貌等綜合性地質景觀。

園區系挾持于北祁連板塊縫合線與阿爾金走滑斷裂之間的拉分盆地。盆地內沉積了很厚的侏羅—白堊紀河流、湖泊和沼澤沉積。地層中產有豐富的熱河生物群。其中,硅化木、魚類、昆蟲、雙殼類、腹足類、介形蟲、葉肢介和藻類化石尤為豐富,具有重要的地層古生物研究價值。

公園地質條件優越,地層剖面典型。硅化木屬古松柏類,化石紋理清晰,質地堅硬,年輪可辨,是一處典型的地質博物館,具有極高的科研價值和科普教育價值。

園區境內具有雪山高原、中低山丘陵和戈壁地貌,奇峰突起、怪石嶙峋,具有奇特的西域風光,是河西走廊觀光旅游佳地。

2005年9月, 玉門硅化木等地質遺跡由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

武都萬象洞地質公園

位于隴南市武都區漢王鎮,面積115平方公里,主體地質遺跡萬象洞是一處形成于2.5~3億年之間的天然溶洞。

萬象洞為巨型鐘乳石巖洞,是我國北方規模最大、景致最佳的特大溶洞,有中國“北方第一洞”之稱。洞內鐘乳石形狀各異,千姿百態,隨意擬物,惟妙惟肖,山水、人物包羅萬象,形成了諸如天地交泰、萬象更新、石簾垂布、五谷豐登、犀牛望月、五柱擎天、臥龍壩、黃龍灘、煉丹井、仙人床、上天梯、風洞、獨木橋等景觀。

地質專家考察后認為,整個地質公園區域內分布大面積的厚層石灰巖,在漫長的地質時期發育形成了形態各異、包羅萬象的地質地貌,是北方典型溶巖發育的代表,具有極高的觀賞價值和科研價值。

2005年8月,萬象洞溶巖地貌由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

文縣天池地質公園

位于隴南市文縣天池鄉境內,面積156平方公里。主體地質遺跡為洋湯天池地貌景觀。

洋湯天池為全國四大天池之一,有9道大灣和108個小灣,匯成了狀如葫蘆的一湖碧水,方圓20公里,水深近百米,水域面積80公頃。天池湖畔多奇峰怪石,四周懸崖立壁,奇峰競秀。天池與附近的神馬池、盆景池珠聯璧合,相映成趣,構成了獨特的地質地貌景觀。

地質學家考察后認為,文縣天池是因地震阻塞河道、積水形成的高山湖泊。

2005年8月,文縣天池地貌由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

天祝三峽地質公園

位于天祝大通河之北,黃土高原通向河西走廊的結合部。主體地質遺跡以峽谷丹霞地貌為主。

天祝三峽地質公園內以馬牙雪山、朱岔峽、金沙峽和先明峽等峽谷為主體構架,集豐富的地質地貌、奇峰幽谷、雪山冰川、丹霞地貌、河流飛瀑、湖泊泉流、密布森林和藏族草原風情為一體。區內谷底幽深、森林茂密、草綠水清,時而開闊,時而狹窄。兩岸奇峰突起,絕壁高懸,瀑布飛霞,氣勢磅礴,十分壯觀。

專家們認為,該區域大地構造發育完全,是我國古生代造山最典型的發育地,是解析大陸板塊構造及其動力學機制不可多得的天然場所。同時,在造山運動強烈擠壓機制下,形成了一系列斷裂,這些斷裂在地貌上形成近于平行的長達10公里的峽谷群。

2005年10月,天祝三峽峽谷丹霞地貌由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

張掖丹霞地貌地質公園

位于張掖市肅南縣的康樂鄉和白銀鄉,面積516.75平方公里。主體地質遺跡為丹霞地貌和彩色丘嶺。

園內人字石、巷谷、落水洞、方桌山、一線天等特殊的丹霞地貌景觀極為豐富,而最為精彩的則是窗欞狀的宮殿式丹霞地貌,被專家譽為丹霞地貌中的精品,成為窗欞狀宮殿式丹霞和泥乳狀丹霞的命名地。園內彩色丘嶺形態豐富,斑斕的色調順山勢起伏,疏密有致,富有韻律感和層次感。

地質專家認為,園內的丹霞地貌和彩色丘陵的地層在距今約1.4億年的白堊紀時期沉積而成。

2005年8月,張掖丹霞地貌由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

肅北公婆泉恐龍地質公園

位于酒泉肅北縣公婆泉盆地,面積2 288.34平方公里。主體地質遺跡為恐龍等古生物實體及遺跡化石。

園區內為一大型中生代陸相盆地,盆地內廣泛發育距今1.1~1.3億年的早白堊赤金堡組河流湖泊相沉積地層。地層中有豐富的恐龍、魚類、植物和恐龍蛋、恐龍足印等古生物實體及遺跡化石,其中,恐龍化石有2目3亞目12科9屬9種。園區內曾經發掘并鑒定了張騫絲路龍、馬鬃山鸚鵡嘴龍和布林氏南雄龍等5個新屬種。已發現的恐龍化石中,最大個體長度達13米,最小個體僅有1米。

2006年1月,公婆泉恐龍等古生物實體及遺跡化石由甘肅省省級地質遺跡評審委員會評審建立省級地質公園。

洮河大峪地質公園

位于甘南州卓尼縣木耳鄉,面積133平方公里,主體地質遺跡為巖溶峽谷地貌及冰川等。

園內巖溶峽谷地貌千姿百態,巖柱突起,氣勢雄渾,且有一峰五景之奇。峰林孤峰狀如關公遠眺、平沙落雁等形象。園區南部分布有冰川地貌,形成角峰冰斗等冰川地貌。在安子庫景區有紫紅色礫巖為主的丹霞地貌。地質專家認為板塊運動形成了該區典型構造地貌景觀。

2005年12月,洮河大峪巖溶峽谷地貌由甘肅省地質公園領導小組及專家組評審建立省級地質公園。