歲月磨人在硯池上

陸鏡清

似乎是一種戀母情結,中國的文化人對文房四寶一直懷有深厚的感情。但是從收藏的角度來審視,毛筆和墨是易耗材料,紙張是一次性損耗物品,雖然它的壽命據說有一千年之久。只有硯臺,以含蓄的面目承受著墨的研磨和鋒穎的舔吻,隨著使用時間的累積,散發出迷人的光澤。

一塊深藏于山坳中的石頭,經過匠人的鑒識和鑿刻,來到文人的書案,成為可以賞玩的用具。硯臺的歷史與漫長的中國書寫史同步,秦漢時就有早期的研磨器,在魏晉南北朝出現了原始青瓷的辟雍硯,而文人真正開始把玩硯臺,據滬上書法家?收藏家?西泠印社副秘書長童衍方先生考證,大約始于宋人,他列舉米芾的書法巨制《硯山銘》為證。正是宋代的文人直接參與到硯臺的設計與制作,使這一文房用品的藝術價值得到大大提升。文人的參與主要體現在選料?形制設計?銘記?雕刻與藏玩。一方高品質的硯臺,集中了造型?書法?繪畫?雕刻?文學?考據等方面的歷史文化信息,是今人探窺古人心路歷程的一個窗口。于是,一方古樸的硯臺,經某位藝術大家之手的反復摩挲,留下了溫潤的手澤,傳到下一個朝代的又一位名家之手,其間要躲過一個個難料的天災人禍,方能成為不可多得的古玩珍品。它的文化價值和經濟價值,在相當長的時間內不被重視,這不能不說是中國文化史和收藏史的遺憾。

據童先生說,晚清?民國初年有一批吳昌碩銘的珍貴硯臺流到日本去,并集中在河井荃朗?中村不折等收藏家手中,但后來在二戰后期損毀大半。這二位收藏家擁有的一百多方吳昌碩銘硯也就所存無幾了。

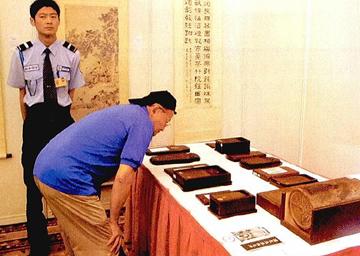

現在,我們有機會見識一批劫后余生的老硯臺,它們是由西泠印社拍賣有限公司從海內外征集而來的,令人矚目的是從日本回流的幾方藏于靜妙軒的老硯臺。靜妙軒是日籍華人浜田氏的齋名,這位浜田先生生長在杭州,深受中華文化的浸染,東渡日本三十余年,事業之余,廣事收藏,在日本和我國的港澳臺等地傾力搜求中國古硯和印章,終于集腋成裘,蔚成規模。據童衍方先生回憶,上世紀六七十年代,中國內地將硯臺當作工藝品出口到海外賺外匯,按時價來說也不便宜,但那時內地的收藏家處于沉寂狀態,或者以為昂貴。最后,這些硯臺都匯集到浜田先生手中。此次靜妙軒的一部分藏品輾轉回到中國,與西泠印社征集的數十方硯臺一起,構成中國?也是世界上第一個硯臺收藏專場的珍貴資源。

靜妙軒的藏品中,有清瑞獸牛首青玉硯?清陳書銘竹節形歙硯?清何焯銘云龍紋兩面端硯?清金桂科銘葫蘆形老坑端硯?清蒼龍教子麻子坑端硯等值得一玩。但更為好玩的是幾方難得一見的古硯,比如吳昌碩?鐵保?翁大年銘端溪合同硯,質溫而膩,細潤堅致,硯池與硯堂各為一區,比例合宜。通體圍繞"合"?"同"兩字展開布局。硯池中陽刻一"合"字,硯底陽刻一"同"字,一大一小,對比鮮明而且與天地蓋陰刻的"合"?"同"二字互為吻合,形象地詮釋了"合同"的字義以及兩字所蘊含的哲理。還有一方吳湖帆?潘靜淑銘大西洞端硯,此為吳湖帆夫婦身前用硯。吳潘夫婦恩愛有加,當年刻有多方合名章,并鈐于共同創作的畫作上,但是兩人合銘的硯臺還是第一次面世。硯銘刻于1939年春天,三個月后潘靜淑因患闌尾炎延誤診治而病故,這方硯臺及其銘文成了吳潘夫恩愛一生的見證。