淮劇向左,評彈向右

羅 倩

向左:海上尋夢

那一年,從未離開過鹽城的邢娜懷揣夢想抵滬,卻在上海淮劇團簡陋的宿舍門前目瞪口呆。面對含淚相勸的母親,邢娜義無返顧地選擇了留下。

在一年的龍套和伴唱生涯后,《鳴鳳之死》令邢娜一夜成名——同樣的青春年華,同樣的清純質樸,鳴鳳一角簡直就是為她而設。也因為該劇,邢娜掀開了淮劇人生的嶄新一頁,各種獎項和演出機會緊隨而來……

上海是個寬容而精彩的藝術殿堂,但身在其中,邢娜也驀然發現觀眾的流失、多元媒體的沖擊有何等殘酷。“當臺上的演員多于臺下的觀眾時,我真的很心痛。但我們一定要留住老師培養起來的觀眾,要讓他們接受年輕一輩的唱腔和做派。”

當然,邢娜更憧憬一出真正屬于她的戲、一個真正屬于她的角色,洋溢著“青春氣息”,并且符合“時代精神”。邢娜是個純凈的人,她安心呆在上海淮劇團,安于清貧,因為沒有這個劇團、沒有這個劇種,就沒有她的今天。

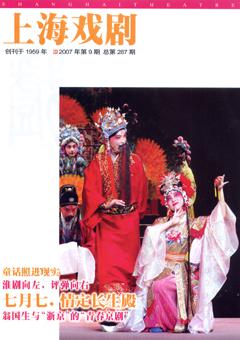

2007年粉墨嘉年華專場,邢娜的成長和情感全由自己演繹。在“海上尋夢”的主題下,她從“走進上海”中的《鳴鳳之死》,到“走進傳統”中的《白蛇傳·斷橋》,直至“走進經典”中的《西楚霸王·烏江別姬》。每一個階段,都是她從藝生涯的一次突破;每一個角色,都曾帶給她深深的感動。那一刻,鳴鳳、白蛇和虞姬,分明就是同一人。

向右:玩轉經典

高博文最為人所津津樂道的,是他的“評彈搖滾吧”——新天地里那一個“燈火輝映上海灘”在滬上掀起了不小的風潮。縱然是褒貶不一,但被評說多了,便把他原本“唱煞珍珠塔,說煞描金鳳”的本事給忽略了。

“評彈搖滾吧”的組建,是個水到渠成的過程——臺灣的包裝,民樂與評彈的組合,時尚的場地,“正合時宜”。他讓制作人放開手腳、拋棄束縛,卻至始至終親自把關,從最初的非枳非橘一路修剪得枝繁葉茂。

高博文的粉墨嘉年華專場是一次純粹的實力展演。創新的劇目和形式,最佳的搭檔和狀態,充滿自信的他用行云流水的節目編排告訴眾人這些年來的成長和領悟。“評彈不能總以老面孔示人,因此我的藝術面向二十一世紀的年輕人,當然搖滾只是豐富評彈的一個手段,而不是發展方向。改革開放至今,外來的新鮮元素也沖擊得夠了,觀眾也乏了,正是經典‘回流的時候了。”

高博文自小便伴著收音機里《三國》、《隋唐》等評彈節目長大。當1987年參加評彈團招生時,他已有了兩年的業余學習經歷,而且一直是“專業思想最穩定”的一個。“興趣很重要!”所以當同學紛紛離去時,他的堅守顯得并無懸念。

學評彈不似京昆越滬淮有坐科身段之苦,然而說唱藝術重的卻是學問和閱歷。一路行來,高博文深知舞臺上的洞察和表現力有多么重要。即便悟性過人,苦修內功也非一日之寒,何況成名之后雜務日多,分配時間、修身養性、收斂心懷已是他當務之需。

但傳統藝術就有這樣的魅力,一旦深入其中,便感繁華似錦、欲罷不能。整整二十年,高博文對評彈的癡迷從未動搖過,只是相比當初的一意追逐,如今這難以割舍之情卻要理性得多。評彈固然不可以高雅藝術之名固步自封,但在如今的文化環境中也絕非僅僅是一段吸引人的唱,它更多是一門語言藝術。

文化本體中自有世故人情,是歷時二十年的始終如一,亦是沉淀二十年的從容淡定。俯仰間,傳統與現代交相而過。