改良外剝內扎保留齒線術治療混合痔30例療效觀察

關鍵詞:改良外剝內扎保留齒線術;混合痔;療效

中圖分類號:R657.1+8 文獻標識碼:B

文章編號:1007-2349(2007)03-0019-01

筆者自2003年3月~2006年3月采用改良外剝內扎保留齒線術治療混合痔30例,并與混合痔傳統的外剝內扎術進行對比觀察,現將結果報告如下。

1 臨床資料

全部病例診斷標準參照國家中醫藥管理局1994年頒布的《中醫病證診斷療效標準》Ⅲ。將入選的病例隨機分成治療組(改良外剝內扎保留齒線術)和對照組(傳統的外剝內扎術)各30例。其中治療組男16例,女14例;平均年齡(35.6±7.1)歲,便血18例,肛門脫垂20例,水腫15例,疼痛5例,便秘8例。對照組男19例,女11例;平均年齡(34.7±6.8)歲,便血15例,肛門脫垂22例,水腫14例,疼痛6例,便秘6例。2組病例在性別、年齡等方面經統計學處理,無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

2 治療方法

2.1治療組取膀胱截石位,用碘伏棉球消毒術野皮膚,鋪消毒巾,以1%利多卡因20~30ml局部浸潤麻醉平穩后,再次消毒肛內,指法擴肛,探查痔核位置、大小、水腫等情況,合理設計外剝內扎的位置。將大彎血管鉗伸入肛內,沿直腸縱軸,避開齒線夾住混合痔的內痔部分,將大彎血管鉗稍向外拉,在痔上動脈區用“00”鉻制腸線貫穿縫扎2針,其距離約0.5cm,再用“7”號絲線將內痔部分行“8”字形貫穿結扎,注意勿損及齒線,在外痔部分的皮膚上作一放射性切口,切口上端距齒線約0.5cm,用組織剪潛行剝離外痔組織,并修剪皮緣,使保留的皮膚能平整覆蓋創面,同樣方法處理其他痔核,外痔切口間保留皮瓣至少要大于0.5cm,術終檢查切口有無活動性出血,肛管有無狹窄,痔瘡栓1粒納肛,馬應龍痔瘡膏紗條置切口及肛中,外用塔形紗布加壓包扎,術后普食,痔瘺洗劑坐浴薰洗1日1次(痔瘺洗劑為我院院內制劑,主要成分:黃連、黃柏、蒲公英、野菊花、芒硝、樟腦、丹參、冰片等),常規換藥1日1次直至切口愈合。

2.2對照組體位、麻醉、消毒、探查同治療組,以大彎血管鉗提起外痔組織,以組織剪作一“V”形切口,潛行剝離外痔組織至齒線以上約0.3cm處,內痔基底部置大彎血管鉗,以“7”號絲線貫穿結扎,剪除殘核上端,同樣處理其他痔核,結扎點不在同一平面,修剪皮緣使引流通暢,查無活動性出血,其余治療及術后處理同治療組。

3 治療結果

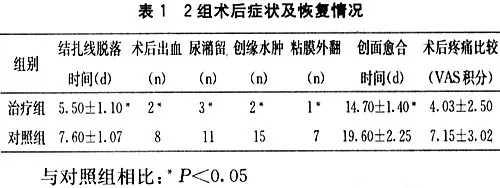

2組術后癥狀及恢復情況見表1。

4 討論

混合痔起源于內痔直腸上、下動脈及肛門動脈的終末支,繞行都集中在齒線附近,這些細小的動脈在齒線區粘膜下層與相應的小靜脈以直接吻合的方式相連接,如果發育不良較薄弱,彈力纖維少,膠原纖維多,極易發生瘀血,血管擴張成痔,發展到后期引起肛管及肛緣皮下靜脈曲張,結締組織松弛堆積,形成外痔。因此,混合痔齒線上下血管團相互溝通,連成一體,且伴有直腸末端粘膜及肛管皮膚松弛向下滑脫,所以結扎動脈及母痔,阻斷供血降低竇狀靜脈瘀血,保護好齒線,對術后供血、營養、早期愈合有很大作用,同時齒線區是高度特化的感覺纖維終末組織帶,是排便運動的誘發區,當糞便由直腸下達肛管后,刺激齒線區通過感覺神經到達大腦,反射性引起肌肉收縮或舒張,肛管張開,糞便排出。術中過多損傷齒線就會使排便反射減弱或消失,出現便秘或感覺性大便失禁,故保留齒線符合生理學要求,因此,齒線區對排便生理具有極其重要的意義,該區神經分布非常豐富,是肛門反射中重要的感受裝置,齒線保留可有效的避免肛門狹窄,排便困難,粘膜外翻及肛門畸形等后遺癥。外剝內扎保留齒線術首先由金定國[2]提出,隨著肛墊學說的誕生,肛腸科醫療工作者越來越重視有效保留肛管直腸的原生理解剖功能。通過臨床觀察,認為改良外剝內扎保留齒線術操作簡單,損傷小,術后愈合時間短,術后疼痛減輕,尿潴留發生率少,肛門感覺良好,因而臨床上效果明顯優于混合痔傳統的外剝內扎術。

參考文獻:

[1]ZY/T001.1~001.9-94,中醫病證診斷療效標準[s].

[2]金定國.治療混合痔的新術式[J].中國肛腸雜志,1991,3:29.

(收稿日期:2006-10-09