pph術和pph術配合外痔切剝治療環狀混合痔比較

摘 要:目的:比較單純采用痔上黏膜環切術(pph)和pph手術配合外痔切剝治療環狀混合痔術后的臨床療效。方法:將60例環狀混合痔患者隨機分為治療組30例和對照組30例,治療組采用pph術配合外痔切剝治療;對照組采用pph術治療。結果:治療組術后并發癥少、單次手術成功率高、病程短、患者滿意度高。對照組患者術后肛門墜脹、異物感的強度及時間明顯高于上組,12例患者重新施行外痔切剝,治療時間延長,滿意度低于上組。結論:單純pph手術適用于3、4期內痔及以內痔脫垂為主合并外痔曲張的環狀混合痔,對內痔合并明顯結締組織外痔的環狀混合痔不適用,pph手術后必須同時行外痔切剝。

關鍵詞:環狀混合痔;痔上黏膜環切術(pph);療效

中圖分類號:R657.1+8 文獻標識碼:B

文章編號:1007—2349(2007)02—0016-02

自2005年來筆者采用痔上黏膜環切術(pph)配合外痔切剝治療環狀混合痔30例,取得滿意療效,現介紹如下。

1資料與方法

1.1一般資料 按隨機數字表法隨機抽取2005年以來我科環狀混合痔患者60例,隨機分為治療組、對照組各30例。對照組男18例,女12例;年齡(40±13)歲;病程(10.20±5.64)a;外痔靜脈曲張性環狀混合痔3例,結締組織外痔的環狀混合痔27例。治療組男15例,女15例;年齡(42±11)歲;病程(10.11±7.25)a,外痔靜脈曲張性環狀混合痔2例,結締組織外痔的環狀混合痔28例。所有患者均有便后肛內塊狀物環狀脫出、排便不盡、肛門墜脹、瘙癢不適、間歇便血、疼痛等癥狀。2組病例資料相比較,差異無顯著性(P>0.05),具有可比性。

1.2觀察指標 2組術前均常規檢查血常規、凝血4項、肝腎功能、心電圖、B超、X線胸正位片,手術前晚及術日晨均清潔灌腸,骶麻下常規消毒施術。

1.3器械 采用美國強生公司生產的HCS圓形吻合器(33mm)及其附件。

1.4治療方法

1.4.1 pph手術方法 骶麻下取側臥位,會陰部常規消毒,女性病人同時作陰道消毒,鋪巾。擴肛能容納4指1~2min,在痔塊脫垂較少且肛膜外翻較輕微的3個點用3把無創傷鉗固定撐開,放入肛管擴張器(CAD33),可以在會陰部3點和9點的位置,用兩條縫線或無創傷鉗將CAD33固定在會陰部,取出內芯。通過CAD33將肛鏡縫扎器(PSA33)置入,PSA33能遮蓋直腸壁上270°范圍內有脫垂粘膜痔塊,從肛鏡腔內可見到90°的脫垂粘膜痔塊。縫針的距離在距齒線上3~4cm,通過旋轉PSA33,可以完成對整個肛管四周的荷包縫合。如果遇到不對稱痔脫垂,可以通過兩個“半荷包”來完成。“荷包”距齒狀線的距離視具體需要而定。注意女性病人在作直腸粘膜下縫合時,左手食指伸入陰道內,防止將陰道后壁粘膜縫入。退出PSA33,將張開到最大限度的33mm吻合器(HCS33)頭端伸入到荷包上端,然后將縫線打結,用STl00帶線器通過HCS33的孔道將線帶出。向外用力牽引結扎線并順時針方向旋轉收緊HCS33到保險位置,關閉HCS33狀態30s左右(可加強止血作用)。將HCS33逆時針方向旋轉到底,取出HCS33。術后通過肛鏡可檢查吻合口有無出血,有活動性出血者可以8字縫扎止血。

1.4.2外痔切剝方法 經pph術后所有外痔均有不同程度梭行提向肛管的趨勢,并且外痔痔核體積較前縮小,靜脈曲張的外痔及較小的結締組織外痔甚至可以完全縮進肛管。用中、小彎鉗的頭端放射狀完整夾持肛管齒線下梭形隆起的部分,緊鉗2齒,去鉗后沿齒紋剪除紋線及紋線以上組織,修整兩側切口,剝除多余纖維結締組織及血管團塊,適當向外延長切[1],使之形成一條線狀,對位不好的切口可以修整成核桃狀,傷口不縫合。

1.4.3術后處理 術后禁食1天,常規補液,預防性應用抗生素,肛門坐浴2次/日,換藥1次/日。

2療效標準與治療結果

2.1 臨床療效標準 參照2002年中華醫學會外科學組制定的標準。

2.2肛門功能評價標準 參照芬蘭學者Hiltunend的標準。正常:肛門對大便、腸液、腸氣的控制均正常;肛門部分失禁:肛門對腸液、腸氣、稀便不能控制,或污染內褲。

2.3并發癥 肛門疼痛Ⅰ度:肛門疼痛輕微,不必處理。Ⅱ度:肛門疼痛,無明顯痛苦表情,服一般止痛藥即可緩解。Ⅲ度:肛門疼痛較重,有痛苦表情,需用哌替啶等藥物方能止痛。肛門水腫:明顯水腫,術后5天仍不能消退。

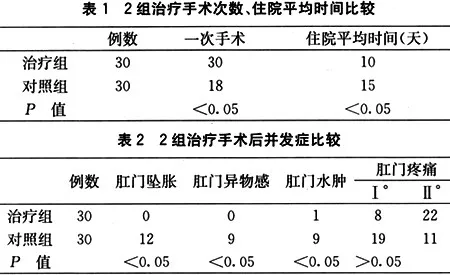

2.4治療結果 2組病人術后均未出現Ⅱ度以上疼痛,口服止痛藥及便后坐浴均能緩解疼痛。2組病例中靜脈曲張性環狀混合痔患者均為一次性手術,未行外痔切除。pph術配合外痔切剝組20例均行一次手術,住院時間平均10天,肛門墜脹感患者11例,平均出現時間9天,均自行減退至消除;肛門異物感患者2例,住院期間自行消失;對照組中有8例患者行二次手術,住院時間平均15天,肛門墜脹、瘙癢、異物感在住院期間成其為主要癥狀,均不能自行消失,二次手術后平均約13天消失,二次手術切除組織均無黏膜,多為肥大、腫脹、折疊隆起的肛管皮膚和暫時被拉進肛管的肛門皮贅。2組患者術后肛門功能均正常。結果見表1、表2。

3討論

環狀混合痔一直是肛腸外科手術的難點,傳統的外剝內扎術雖然采用了多種改良方法,但對脫垂直腸黏膜及內痔結扎的程度、范圍,極其所產生的臨床效果,副作用仍缺乏科學的量化標準。具有病程長,術后肛門疼痛劇烈、易水腫、肛管易狹窄、感覺功能易障礙等諸多缺陷。而現代醫學認為痔核產生脫垂引起臨床癥狀的原因是正常肛墊發生了病理性肥大及移位的結果[1]。肛墊為一高度特化的血管性襯墊[2],它含有與直腸不同的黏膜上皮血管以及纖維組織,而肛墊上皮內感覺末梢神經極為豐富,這些神經是肛門反應中的重要感受裝置,并對直腸內容物的性狀具有精細的辨別能力。

臨床上因環狀混合痔就醫的患者很多,而pph手術極大解決了以往傳統手術因齒線上下過多結扎而造成的肛門狹窄、肛墊及肛管精細結構破壞大的問題,同時沒有損傷齒線以下脊神經,故疼痛輕微。而要消除外痔所產生的癥狀,配合外痔切剝術就成為完善pph手術的一種可行之法。通過治療,還發現經pph手術后切除外痔所產生的疼痛比傳統手術后的疼痛要輕,時間也短,所有手術病人未使用過哌替啶來緩解疼痛;以往在行內痔注射時仍能發現部分患者有明顯疼痛感,說明部分脊神經可能穿越到了齒線以上或齒線以上仍存在支配痛覺的神經,所以傳統手術在結扎齒線以上組織時部分患者仍有可能產生類似內痔注射時一樣的疼痛,而結扎組織造成的疼痛遠比切除組織后的疼痛要重,時間要長,這也說明了為什么pph手術后行外痔切除的疼痛程度都能控制在Ⅱ度以內。病人在疼痛能夠耐受,環脫癥狀得以解決,排便順暢以后,關注的重點會轉移到外痔,即肛門外觀形態及外痔所產生的癥狀上,此時外痔的切除不僅消除了癥狀,而且肛門外觀良好,病人滿意度高。在治療過程中,pph組患者有12例術后重新進行了外痔切剝以緩解外痔癥狀,延長了治療時間,降低了滿意度,同時對肛門外觀形態的要求以及肛門外觀不夠美觀對患者所造成的心理影響也是重新手術的因素之一,這可能與pph手術費用相對較高,患者心理期望值也較高等因素有關。2組患者中均有不同程度術后并發癥,但治療組患者都能自行緩解,而單純pph組中除靜脈曲張性混合痔患者外均需經外痔二次切剝后方能緩解,消除癥狀。靜脈曲張性混合痔患者在肛墊未發生下移時外痔無明顯癥狀因此肛墊復位后不必再行外痔處理。術后均未見內痔部分脫垂,脫垂物為肛管皮膚組織及被暫時拉進肛管的外痔皮贅。所以認為單純pph手術適用于3、4期內痔及以內痔脫垂為主合并外痔曲張的環狀混合痔,對內痔合并明顯結締組織外痔的環狀混合痔不適用,pph手術后必須同時行外痔切剝。

本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原