上海樣本

孫 冉

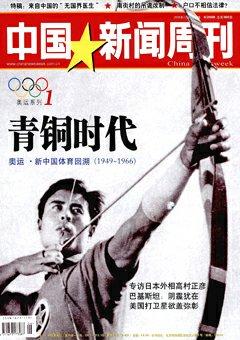

從體委到體協,從學校到工廠,從軍隊到農村,中國人集體飛奔在體育的大路上

西方現代體育傳入中國,始于晚清的西風東漸。隨著教會和僑民紛紛進入,一些中國人前所未聞的體育項目也登陸了。

上海是一個樣本。

19世紀末上海就有了男人的大辮子和足籃排球一起滿場飛舞的壯觀場面。解放后,上海也因工業發達,經濟騰飛,而領先于全國的體育發展。

解放初期,政府一方面繼續發展競技體育,另一方面加大了群眾體育的發展。政府的強力介入,創造了一個至今還讓很多人懷念的全民發展體育的鼎盛時代。

那時人很單純,生活也單調。剛解放,人們翻身做主人感覺很好,沒有貧富差距,都有工作,又不是很累。單位一號召,休閑時就都去搞體育。那時有體育特長的人,特別吃香,大家都崇拜他。

那時體育組織與婦聯、工會、宣傳三個部門并駕齊驅,很多工廠學校都建立了體協,便于領導。這些體協主要負責競技體育的發展,帶動職工體育開展。

學校體育開展得很有層次,學生學習壓力不像現在,大家對體育的積極性很高。1955年,上海市體委發出成立學校運動隊的指示,以等級運動員為標準,保證每周2~3次鍛煉時間,并由體育教研組組織和指導運動隊的訓練。到同年12月,成千上百的各種運動隊被組織了起來。

后來,在眾多學校運動隊的基礎上,產生了全市的中學生代表隊。對有培養前途的體育苗子,在中學招生時,分項集中在一所學校,編在同一個班,稱為體育班。并進一步把分散在各校的代表隊成員,集中在一所學校學習。

在工廠里,工會都有專門體育干部,有自己的運動隊,每周比賽,工人們都去看。大企業也養運動隊,行業里也有運動隊,進行全國比賽。那時養一個籃球隊一年少說也要幾萬。

1955年,上海22個區工聯所屬的7333個基層,有足球隊1916個,籃球隊5023個,排球隊895個,乒乓球隊408個,工人運動隊總共達11918個,鍛煉小組1008個。當年全市共進行競賽2612次,有7.6萬人參加了比賽。

至1956年5月,全市共建立7個產業體協、3395個基層體協。基層體協大大促進了職工體育的發展。1958年,職工普遍開展了廣播操、生產操、太極拳鍛煉。據當年統計,有61萬人經常參加各種體育活動,達到全市工人總數的一半。

社會上各種業余體校也辦得很紅火。

自1959年上海市青少年體育學校成立,至1965年6月底,上海已形成一個由市、區、基層組成的業余訓練網。第一級為市青少年體校,運動員 432人,教練員42人。第二級是10所區、2所縣業余體校和市、區場館附設體校或訓練班,有4760名運動員,205名教練員。所開設的14個業余訓練項目基本上與專業隊對口。第三級是基層代表隊,有500多個單位,3000多個運動隊,近8萬人。初步形成了日后國有體制層層銜接的寶塔形三級訓練網絡的雛形。

1958年2月25日,在上海文化廣場舉行的“體育大躍進萬人誓師大會”上,時任中共上海市委書記處書記陳丕顯號召全市人民,為“擔當偉大而又繁重的建設任務練就強健的體質”。萬人大會后,全市中等以上學校率先行動,組成了約3000名學生參加的體育宣傳小分隊,下工廠、里弄幫助基層開展體育活動。3月,由上海市體委發起組織了第一個全民體育活動周。活動周期間,中共市委提出“每人每天參加十分鐘體育活動,爭取為社會主義多工作十年”的口號。1959年,國家體委鑒于群眾體育發展得這么有聲勢,開展了建國后的第一屆全運會。參加比賽的運動員基本都是從業余選手中層層選拔而來。

全民體育,在50年代發展到頂峰,60年代后,因為三年自然災害以及政治運動的影響,逐漸走向尾聲。

(感謝上海體育學院體育人文學院院長肖煥禹對文章提供幫助)