針刺配合頸椎短杠桿微調手法治療頸性眩暈

張澤勝 陳千里

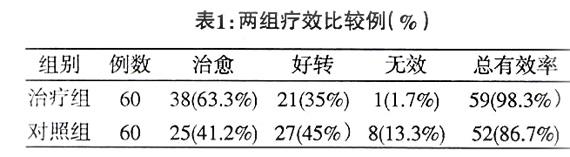

摘要目的:比較兩組的療效差異以尋找治療頸性眩暈的最佳方法;方法:治療組采取針刺配合頸椎短杠桿微調手法治療;對照組采用常規頸椎短杠桿微調手法治療;結果:治療組60例,治愈38例,占63.3%;好轉25例,占35%;總有效率98.3%。對照組60例,治愈25例,占41.2%;好轉27例,占45%;總有效率86.7%。兩組療效痊愈率和好轉率比較差異均有顯著性意義,P<0.05。結論:針刺配合瑣椎短杠桿微調手法治療頸性眩暈療效較好。

關健詞頸椎病頸性眩暈推拿治療短杠桿微調手法針刺治療

頸性眩暈為頸椎病中較為常見的一種,是由于項椎退變,致椎一基底動脈供血不足等,表現以陣發性頭暈、目眩伴轉動頭部即發眩暈、甚至碎倒為特點。我們自2005年以來以針刺配合頸椎短杠桿微調手法治療頸性眩暈60例,并與只用頸椎短杠桿微調手法治療頸性眩暈60例相對照,結果總結如下。

1臨床資料

1.1一般資料按就診的順序,隨機分為治療組和對照組。治療組60例,男37例,女23例;年齡<30歲6例,30~50歲34例,>50歲20例。對照組60例,男40例,女20例;年齡<30歲的9例,30~50歲的36例,>50歲的15例。兩組年齡、性別、病情等對比,差異無顯著性,具有可比性。

1.2病例診斷選擇標準參照國家中醫藥管理局制定的《中醫病證診斷療效標準》進行診斷。癥狀表現:陣發性或持續性眩暈多于回頭轉頸、起床臥床、伸屈頸部等頭頸體位改變時發生;并常伴:有頭痛,頸肩痛,惡心嘔吐,胸悶,心慌,耳鳴,睡眠差,出汗異常,視力減弱模糊或記憶力減退,甚則暈厥。臨床體征:頸椎生理弧度變淺,頸部壓痛,頸椎棘突偏歪(尤其C2、C3棘突),頸肌較緊張或兩側緊張度不對稱,旋頸試驗(+),頸活動不同程度受限,頸椎間孔擠壓試驗陽性,Ad-son。試驗陽性。x線檢查:頸椎生理曲度變直,頸椎后緣增生,伴項韌帶鈣化,或可見部分頸椎棘突偏移等;左右斜位橫突孔變尖、鉤椎關節增生;頸椎寰樞關節張口位片寰齒、寰樞及枕寰關節間隙左右不等。所有病例均經顱腦多普勒超聲(TCD)檢查確定為椎一基底動脈供血不足。并均排除耳源性、眼源性眩暈、神經官能癥及顱內腫瘤等疾病。

2治療方法

2.1治療組

2.1.1先進行頸椎短杠桿微調手法治療,其操作分為:①患者取坐位或俯臥位,術者施托推法、按揉法、拿法等手法放松頸項、肩及上背部肌肉。②患者坐位,以兩手食指、中指、無名指三指指腹著力由下而上沿頸項兩側直線平推,此時可用指腹檢查兩側頸椎有無偏歪棘突以備后用;然后以三指指腹著力沿項韌帶及其兩旁自下而上彈撥,兩手交替進行反復5遍左右,并結合按揉風府、風池及阿是穴。③術者雙手重疊自第3~5頸椎下將頸部稍微托起并向后拔伸,持續時間不少于1min,反復5~10遍。④上頸椎微調手法:患者坐位,頸部肌肉放松,醫者立于其背后,以一側的拇指抵住頸部肌肉緊張的一側,寰樞關節周圍,另一側手掌托住患者的下頜支及顏枕骨下緣,以托患者頭頸之手先將其上部提托,在對患者頭顱施加縱向拔伸力量下引導患者頭顱向患側輕微側屈,醫者手下覺患者頸部肌肉放松,與醫者手法協調操作的前提下,再突然稍微加大向頭顱一側的運動幅度,同時拇指用力向上內推頂。⑥下頸椎微調手法:患者坐位頸部肌肉放松,醫者立于其背后以一側的拇指抵住患者錯位頸椎棘突,另一側手掌托住患者頸根部,醫者托患者頭部之手先將其向上托起,在對患者施加向拔伸力量下使患者頭顱向患側側屈約10°。覺患者肌肉放松與醫者手法操作協調的前提下,再突然加大頭顱側屈運動幅度3~5°,拇指同時向上內推頂棘突。施行頸椎微調手法后,用拇指觸摸各頸椎棘突一側,覺仍有肌肉緊張痙攣感可重復操作頸椎微調手法以調整相應節段。

2.1.2手法治療后即進行針刺治療:取穴:患側風池、天柱、肩井、后溪穴。操作:用30號1~1.5寸無菌毫針刺人以上各穴位。風池穴向下領方向刺1寸,針感向患側枕頸部放散;天柱穴直刺0.8寸,酸脹為度;肩井穴直刺0.5寸,平補平瀉手法,酸脹為度;后溪穴直刺0.5寸,強刺激少許,針感向頸枕部放散為佳,每隔10分鐘捻針1次,留針30分鐘。手法治療后再進行針刺治療。

隔日治療,10次為1個療程,1個療程后進行療效評定。

2.2對照組僅進行頸椎短杠桿微調手法治療,手法同治療組,但不進行針刺,隔日治療,lO次為1個療程。1個療程后進行療效評定。

3治療效果

3.1療效評定標準根據國家中醫藥管理局1994年頒布的《中醫病證診斷療效標準》,結合臨床制定如下:治愈為眩暈等癥狀消失,恢復正常工作和生活,隨訪半年無復發;好轉為眩暈等癥狀明顯減輕,不影響工作和生活,隨訪期間,偶有加重,治療后減輕;無效為眩暈癥狀無改善或稍減輕,隨訪期間,眩暈癥狀時有發生,明顯影響工作和生活者。

3.2療效比較見表1。

經統計學處理,兩組療效治愈率和好轉率比較差異均有顯著性意義,P<0.05。說明針刺配合頸椎短杠桿微調手法治療頸性眩暈療效明顯優于只用頸椎短杠桿微調手法治療。

4討論

頸性眩暈屬于祖國醫學的“眩暈”范疇。現代醫學認為頸性眩暈發病機制主要是頸部肌肉的急、慢性勞損和損傷并發生痙攣、炎癥、粘連,使之僵硬,造成頸部力量平衡失調,從而損害了頸椎的外源性穩定性因素,導致椎間排列紊亂,加上頸椎本身不同程度的退行性改變,壓迫頸椎動脈,使頸椎動脈變窄、扭曲,使血液動力改變,引起頭暈耳鳴、頸項酸痛、頭痛等癥狀。當頸椎病患者的某一棘突有偏歪時,必然伴發其他頸椎的位置的微小改變,引起附著在其上的肌肉韌帶張力的改變。頸椎微調手法從生物力學出發,在旋轉和推頂按壓的綜合作用下,糾正寰樞關節、小關節錯縫、半脫位和離位的筋脈包括肌膜、韌帶等,恢復頸椎正常解剖位置和生理曲線,促進頸椎內外生物力學平衡,擴大椎間孔、橫突孔的有效孔徑,解除錯位患椎對椎動脈、交感神經等組織的刺激和壓迫,改善椎一基底動脈的血供。臨床上常見進行頸椎微調后,指下感覺肌肉韌帶放松,患者感覺癥狀明顯改善,如頸項疼痛和活動度改善,麻木的癥狀也有所減輕。

針刺方面,現代研究認為,針刺風池穴對腦血管有解痙擴張和收縮的雙重作用,可以改善腦部的血液循環:從而緩解了椎一基底動脈供血不足所引起的頭暈、目眩、惡心、嘔吐等癥狀。所以取風池穴可以發揮其主治頭暈、目眩、頸項強直的作用;其次,頸部為少陽、太陽經循行部位,根據“經脈所過,主治所及”的原理,治療以少陽經穴和太陽經穴為主,取天柱、肩井、后溪舒筋活絡,通經止痛。而且手法后采用針刺有助于鞏固手法效果,使頸椎微調后不易再偏歪。諸法相結合,可起到改善椎動脈的受壓狀況,解除椎動脈痙攣,使其管腔變大,血流通暢,增加腦血流量,從而達到解除眩暈癥狀的目的。