對高原及高原過渡階段訓練的初步探討

劉要武

本文在對本隊四名少年女子中長跑運動員在高原訓練期間進行生理指標和運動成績測試的基礎上,通過對比分析,得出,小強度、大運動量是少年女子中長跑運動員在進行高原訓練所應該遵循的基本原則,這原則是少年中長跑運動員高原訓練成功的客觀標準,對于少年女子中長跑運動員通過高原訓練提高生理機能及運動水平有重要的參考價值。

一、高原訓練前期的不適應性表現

由于高原的大氣壓及氧分壓都較低,空氣干燥,低氧環境增加了自然的訓練難度。因此,隊員初到高原時出現了如下反應:

1、安靜狀態下心率比在平原高。

2、用在平原時同樣的訓練量和強度但心率恢復得慢。

3、呼吸加快、跑時胸悶、血壓偏高。

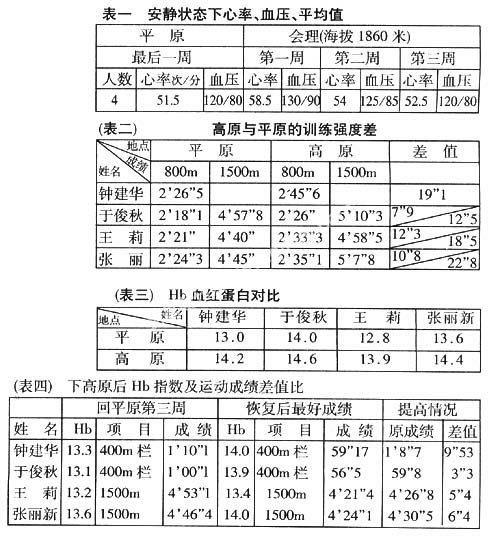

4、 睡眠不實、出現頭暈現象。以上癥狀持續了10天左右,而后逐漸逐漸正常。(見表一)

二、 高原對運動訓練的影響

由于高原空氣稀薄濕度低,對有氧代謝供能的運動項目有降低成績的作用,四名運動員因為一時適應不了低氧狀態下訓練,引起體內機能系列變化,如:呼吸加快、血壓偏高、跑的強度偏大時出現頭暈、惡心等癥狀,訓練強度也隨之下降,低于平原訓練水平。(見表二)

三、 采取的措施及手段

在訓練中,根據運動員的身體情況更多地采用了有氧訓練為主的內容,隨著對環境的適應,運動量也逐漸地超過平原的訓練負荷,而強度則控制在平原以下,比如,要求強度一般在平原最高強度的80%左右,一般耐力跑的強度為70%。在低強度情況下,我們利用量和密度手段加以調整,當運動員適應了高原環境后,逐漸增加了長段落的反復跑(一千米以上),中后期的變速跑(200m至400m)及山坡跑(150m至300m)等。并適當與場地訓練相結合,為的是控制訓練強度。與此同時,訓練負荷卻大大增加,超出平原訓練期的50%左右。此外,由于高原低氧的特點。促使了體內紅細胞、血紅蛋白增加,從而改善了造血機能。運動員Hb值相應上升,對完成大運動量起了重要作用。(見表三)

四、 從高原訓練到平原訓練的過渡

高原訓練雖然對提高運動能力大有好處,但若掌握不好高原訓練到平原訓練的過程,也會影響運動成績的提高。在這個問題上,由于我們的經驗不足,下高原后曾走了一段彎路。原因是,前期我們忽視了高原訓練后的調整便投入了緊張的大強度訓練。結果,運動員對突然變化的環境不適應,導致了長達四周之久的疲勞反應。訓練中表現全身無力、腿發軟、Hb明顯下降、對訓練明顯厭煩,成績也大幅度下降或停滯不動。(見表四)

為解決這一問題,訓練上我們用積極性調整,減小強度和運動量,做恢復性、適應性的訓練以及膳食營養等方面的調節。這樣大約用二周的時間,運動員的身體機能得到恢復,Hb增加,運動能力逐漸提高,在省級和全國少年賽上都取得了較理想的成績。