珠三角“逐客令”

陳曉舒 李映民

舊鳥走不走,新鳥來不來,這是很現實的問題。中共廣東省委書記汪洋在結束東莞考察時說:只要下決心邁出第一步,把籠子騰出來,不愁引不來金絲雀

5月29日,廣州白云國際會議中心,一場事關廣東省未來發展方向的會議正在召開。這次會議出臺的主要文件,是《中共廣東省委、廣東省人民政府關于推進產業轉移和勞動力轉移的決定》及8個配套文件。

這就是其后被屢屢提及的“雙轉移”:珠三角勞動密集型產業向欠發達地區轉移;欠發達地區較高素質勞動力向當地二、三產業和珠三角發達地區轉移。

“轉移”,在廣東第一次被高調提出。此前,更多的提法是“轉型”。

中共中央政治局委員、上任不久的廣東省委書記汪洋強調:“如果今天不積極調整產業結構,明天就要被產業結構所調整。”

為了避免不被產業結構所調整,廣東省政府提出了“騰籠換鳥”的決策:將珠江三角洲的低端制造業轉移至粵東、粵西、粵北,把高端技術產業引人到珠江三角洲。汪洋在結束東莞考察時曾說:“只要下決心邁出第一步,把籠子騰出來,不愁引不來金絲雀。”

這一“騰籠換鳥”的費用將達到500億元人民幣。

這是5月29日,廣東省長黃華華在廣東省產業轉移和勞動力轉移工作會議透露的。

撤離“虎門”

勞動密集型企業向外轉移符合廣東省政府“騰籠換鳥”的政策邏輯。但事實上,企業前仆后繼向外遷移?卻是東莞市政府不樂于見到的局面。

6月14日,一場特大暴雨將東莞32個鎮街浸泡。從東莞市區到虎門鎮僅40分鐘的車程被堵得水泄不通。“廣深”高速上盡是大中型運貨車,司機們無奈地從駕駛室出來,不停地抱怨。

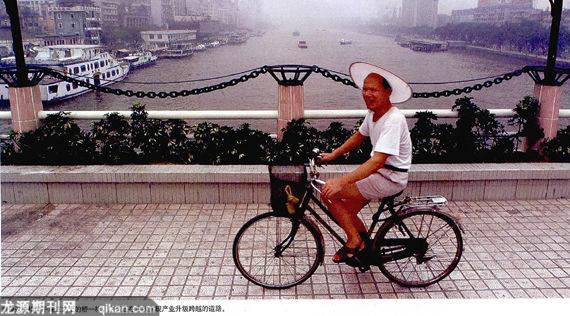

虎門鎮是個大型“生產車間”,這些貨車裝載的貨物,即由此產出,沿著廣深高速運往產業鏈條上的高端:香港“前店”。

廣東省社科院編寫的《2007廣東區域綜合競爭力報告》顯示,廣東境內真正的大、中型企業只占全部外資企業總數的8%,大量是承接來料與進料加工的小企業。這些勞動密集型企業仰仗的是珠江三角洲廉價的土地、勞動力以及物流成本。

東莞市虎門鎮就是典型的服裝加工鎮,在1997年到1999年之間,它被稱為廣東經濟發展的“飛虎”。

“現在的‘飛虎是插翅難飛了。”創辦“耐安迪”服裝品牌的肖士炎告訴《中國新聞周刊》,“這幾年,隨著虎門經濟發展,消費高、用工難、工人工資高,已經沒有以前的優勢,再加上政策環境越來越緊,土地租金和稅收攀高,浙江其他市場的崛起,壓力已經越來越大。”

壓力之下,市場前景也漸顯渺茫。從汕頭到虎門鎮淘金的肖士炎見證了東莞服裝交易會火爆的十年,也親歷了冷清的三年。“來服交會下單的外商越來越少,現在已經沒有什么服裝廠參加服交會了,但是服裝城的攤位租金卻還是沒下去。”肖士炎說。

黃河服裝城和富民服裝城是虎門的兩大服裝城,肖士炎在富民服裝城8平方米的固定攤位每月需要5萬元租金,這還不包括管理費和稅收,而廠房租金也越漲越高。

除此以外,虎門鎮的工人工資保底是一人1800元/月,再計件取酬,還得加上新《勞動合同法》規定的每人每月200元的社保。肖士炎雇用了300多名員工,感覺成本甚巨。他告訴《中國新聞周刊》記者“政府規定工作時間不能超過8小時,但是服裝不做夠12小時根本不賺錢。”

這使得虎門鎮的服裝廠面臨兩種出路:倒閉或者轉移。

2004年,肖士炎開始著手將一部分加工轉移到湖北潛江,他與湖北的合作伙伴結交已久。轉移的好處是當地政府給予許多優惠,免三年稅收,對轉移的企業也非常照顧,土地價格低,工人工資也低,運輸成本也同樣低廉。

2008年,肖士炎的工廠全部轉移到湖北潛江。四年過去,潛江的產業配套已經非常完善,廣東加工企業在當地占據了半壁江山。“商人就是哪有利可圖往哪跑,虎門的大服裝企業幾乎全部轉移了,轉移地大多還是外省,廣東省內即便是粵北的物價還是比外省高。”肖士炎說。

勞動密集型企業向外轉移暗合了廣東省政府“騰籠換鳥”的政策邏輯,但企業前仆后繼向外遷移,卻是東莞市政府不樂于見到的局面。

東莞市副市長、江凌在出席與臺商座談的會議上,呼吁“轉移不如轉型”。廣東省委書記汪洋書記在東莞調研時,給東莞想出的辦法是:“產業轉移出去。可以把研發設計、組裝包括總部仍放在原地,這樣附加值就還在,將來稅收并不會少。”

“企業分地經營,這需要更高的成本,也會帶來許多執行上的不便利。”東莞市臺商投資企業協會秘書長趙維南說。

“打工經濟”何處轉?

“要以提高出租屋租住和經營成本的經濟手段推動新莞人回鄉創業。”這相當于對外來務工者的“逐客令”。

據東莞臺商投資企業協會的統計,截至2008年4月,東莞市有臺企6200多家,占全市利用外資總額的1/3。臺商轉移嚴重影響到東莞的臺商學校。

學校的報告稱,早前就讀的臺商子女陸續完成幼兒園至高中階段的教育后,若未有新一波臺商再進入該區域投資,甚至是部分原有臺商陸續遷廠,未來生源問題,本校必須審慎因應。

然而,這部分人,并不是東莞市政府希望減少的人口。

5月27日,東莞市第十二次黨代會上發布了《東莞市委市政府領導班子貫徹落實科學發展觀情況分析報告(討論稿)》。

《報告》提出,“要以提高出租屋租住和經營成本的經濟手段推動新莞人回鄉創業。”“要發揮產業政策對人口分布的引導和配置功能,通過推進三高一低、勞動密集型產業的有序退出,從根本上減少企業用工數,帶動低素質勞動人口向外轉移。”

這相當于對外來務工者的“逐客令”。事實上,作為世界級的“打工城市”,珠江三角洲近30年的發展,與外來務工人員密不可分。東莞現有1200萬常住人口,其中:1000萬是外來人口,被稱為“新莞人”,成為東莞城市的主力。

東莞市厚街鎮黨委書記黎惠勤提供的資料顯示,勞動密集型為主的產業結構,導致了人口過快膨脹,尤其是低學歷、低技能、低收入“三低”人群的大量聚集,帶來了諸多社會問題。據不完全統計,厚街目前實際人口接近100萬,城市管理、治安管理、公共服務等一下子無法適應這種過快的變化……

1978年人均收入僅有為:189元的厚街鎮,在2007年全鎮生產總值達143.1億元,在23個村(居)中有16個村組的可支配收入總額超3000萬元,有14個村的村組兩級凈資產超2億元。

而厚街的經濟發展已經越來越與人氣密不可分。總面積。126平方公里的小鎮,卻有酒店旅館130多家,其中五星級酒店就有三家。桑拿中心、沐足城更是星羅棋布,

被旅游酒店業專家稱作是中國特有的“東莞現象”。

風情沐足中心是厚街鎮一家較為正規的沐足中心。今年3月份剛從河南過來打工的梅子(化名)告訴《中國新聞周刊》記者:“平時過來的客人多數是在東莞打工的人。”梅子今年只有16歲,初中還沒畢業就來了東莞。

她的姐姐是沐足中心的按摩技師,盡管東莞的消費成本遠高于河南,但姐妹倆并沒有想過離開,“租不到房子就住在沐足中心里,反正這么多床也是空著的。”梅子說。

“新莞人”不愿離開,本地人也不愿意他們離去。廣東省社科院競爭力評估研究中心主任丁力告訴《中國新聞周刊》記者:“改革開放30年,東莞大量的農民‘洗腳上田了,過著很特殊的生活,我們廣東人叫他們‘二世祖——就是自己不勞動,靠集體分紅。”

所謂的集體分紅,一部分是集體用地建造廠房出租給企業;還有一部分就是農民自己建的“握手樓”“親吻樓”——這樣的民宅建得密密麻麻,用于出租。

“這些企業只要一搬走,工人離開了,就意味著他們的收入沒有來源保障。”丁力說,所以他們不愿竟見到“新莞人”離去。

30年魔咒

舊鳥走不走,新鳥來不來,是一個很現實的問題。30年之后,廣東制造能否走出“微笑曲線”的谷底?

在推進“雙轉移”過程中,廣東省部級領導在部分市(縣、區)及省直部門建立了自己的聯系點。

3月26日,汪洋前往東莞調研,其中一站就是松山湖科技產業園區。這里是東莞市的科技中心,“拉動產業升級的引擎”。

汪洋對松山湖的評價是:“未來這里會是高科技企業趨之若鶩、紛至沓來的地方。”但是“內容太少”,汪洋所說的“內容太少”指的就是松山湖園區的項目太少。

命令下達之后,松山湖馬不停蹄四處招商引資。5月份,北京推介會;6月份,香港推介會;9月份,北歐推介會。

松山湖產業園區提供的資料顯示:“東莞市委市政府對松山湖招商引資只定標準,不壓指標,嚴格實施“選商選資”。六年來從數千個大中型項目中選取了74個項目。”

而園區管委會副主任陳曉慧告訴《中國新聞周刊》記者:“我不在乎你是哪個行業,只要能自主創新,企業能夠增強自己的成長性,不是勞動密集型企業,不污染環境,都歡迎來松山湖,我們沒有說過不要小公司。”

“東莞市財政每年撥出10億元用于扶持企業自主創新,其中大部分資金投入到松山湖。”陳曉慧說。在她看來,“雙轉移”并不是空間上的轉移,而是企業的革命。“在大形勢下,對于那些自主升級不了的企業,空間沒有了,資源又缺乏,自然會被淘汰,這是不可阻擋的歷史潮流。”

1980年代中后期,毗鄰的港澳臺地區勞動密集型制造業因受困于本地成本高漲而向外轉移。“當時都生存不下去了,廣東省政府非常熱情地把我們迎進來。”東莞臺商投資企業協會常務副會長謝慶源告訴《中國新聞周刊》。

可以說,臺灣80年代的那次產業轉移是天然的。臺商們在廣東重拾了事業,這里有廉價的勞動力,廉價的土地。

外商的進駐,使得珠江三角洲經濟迅速起飛,成就了“中國制造”。

珠江三角洲經濟區面積為4.17萬平方公里,占廣東省面積的23.2%。2006年,珠三角地區常住人口4634萬人,約占廣東省常住人口的49.8%。全社會固定資產投資和社會消費品零售總額分別達到5953.7億元和6748.4億元,占廣東省的73.3%和74.0%。

而事實上,歷經30年,珠江三角洲地區的矛盾也已經凸顯出來,地方的環境資源、人口的壓力不堪重負。

莫世祥在他的《開放經濟的比較優勢——珠江口特區群及臺灣的實證》一書中表示,臺港澳地區外向型經濟的發展歷程表明,依靠勞動密集型產業發展經濟的比較優勢一般都不超過30年。

這成了廣東省政府心頭的傷痛。

“實際上,產業升級這件事情是全世界各地都面對的。但是,用‘騰籠換鳥來實現產業轉移升級是很難的,就是說產業升級和產業轉移不能劃等號,產業升級改變的不僅僅是產業結構,更重要的產業發展的能力。東莞要‘騰籠換鳥,仍然有許多需要認真思考的問題。”丁力說。

丁力認為“舊鳥走不走,新鳥來不來,是一個很現實的問題。東莞在它現在環境、資源條件下,適合把什么產業作為自己的支柱產業來抓好,這是一個最大的問題。”

在經濟學理論中,有個“微笑曲線”。它指的是,在整個國際產業鏈中,形成“V”曲線,即高端研發和末端品牌營銷附加值最高,而加工環節則處于利潤最低端。

30年之后,廣東制造能否走出“微笑曲線”的谷底?