頸性眩暈磁共振血管成像及推拿治療臨床研究

武永利 張躍全

摘要目的:通過核磁共振血管成像技術對頸性眩暈患者推拿治療前后的推動脈內徑及形態進行檢測,為推拿治療頸性眩暈提供科學依據。方法:56例頸性眩暈患者,推拿治療前后運用磁共振二位相位對比序列(2DPC)冠狀位掃描,計算椎動脈內徑均值并觀察其形態變化。結果:(1)治療前后椎動脈內徑平均值無顯著性差異(p>0.05);(2)治療前后推動脈形態存在顯著性差異(p<(0.01)。結論:推拿治療頸性眩暈不是通過改變椎動脈的管徑,而是通過改變椎動脈的形態達到治療目的。

關鍵詞頸性眩暈核磁共振血管成像推動脈內徑與形態推拿

頸性眩暈是以椎動脈的顱外段受頸椎周圍組織病變的影響導致椎動脈的血流障礙引起的眩暈綜合征,推拿手法作為重要的保守療法,治療頸性眩暈有良好的療效,已經被廣大醫患認可。但到目前為止,對推拿手法治療頸性眩暈的機制的認識,臨床上還缺乏客觀的量化闡述。作者自2002年~2004年對本院門診及住院的56頸性眩暈患者,采用推拿手法治療,對手法治療前后進行椎動脈內徑測定和椎動脈形態觀察,為推拿療法治療頸性眩暈提供客觀科學依據。

1臨床資料

1.1一般資料56例病例均來源于寧夏醫學院附屬醫院就診的門診及住院病人,其中住院病人43例,門診病人13例;男性30例,女性26例;病程2月至10年,平均2年7個月;年齡20-65歲,平均48.6歲。

1.2診斷標準參照1993年第二屆頸椎病專題座談會中制定標準:(1)眩暈;(2)頭痛或肩頸僵硬疼痛;(3)耳鳴;(4)視物模糊或復視;(5)咽痛或吞咽困難;(6)旋頸試驗征陽性。

1.3納入標準(1)符合診斷標準;(2)年齡在20~65歲;(3)發病后未接受任何治療方案;(4)無結核、腫瘤、心腦血管系統等嚴重危及生命的原發性疾病及精神障礙患者及其他性眩暈。

1.4檢查方法使用GE公司產VectraⅡ型0.5T超導磁共振掃描機,治療前后對56例患者用二位相位對比序列(2DPC)冠狀掃描,掃描層數50層,成像時間44s,視野(FOV)20mm。矩陣128x224,回波時間(TE)13ms,重復時間(TR)35ms,PC速度(流速編碼)為30cm/s。使用柯達膠片,日產三M激光相機對椎動脈的MRA進行記錄。由寧夏醫學院附屬醫院放射科主任醫師及主治醫師各一名分別閱片,選取椎動脈顱外段C6~C1,運用計算機自動分析法測量雙側椎動脈的內徑的最大值和最小值,根據統計學求其平均值,并觀察椎動脈血管形態,對其進行描述。

1.5統計學方法連續性變量采用均數±標準差(x±s)表示。統計學方法用率的比較、t檢驗。所有統計運算采用SPSS10.0版統計軟件包進行。

2治療方法

由同一醫者操作,先采用一指禪手法作用于頸肩部,時間10分鐘;點按揉壓風池穴、橋弓穴及阿是穴,時間10分鐘;拔伸作用于下頜、雙側乳突三點。時間5分鐘。每日1次,10次為1個療程;共行3個療程。施術時令患者臀部不離坐椅面為度,手法力度以患者能夠承受為度。要求手法嫻熟,持久、柔和、有力。

3治療結果

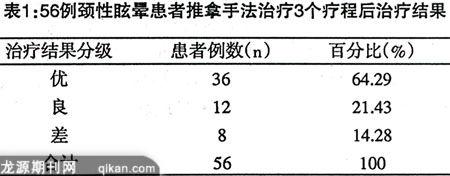

3.1療效評判根據Nagashimam提出療效評定標準:癥狀、體征全消失為“優”;主要癥狀、體征消失為“良”;癥狀、體征均未消失或加重為“差”。其中,主要癥狀為眩暈,體征為旋頸試驗陽性,余為伴隨癥狀。

3.2手法治療效果56例患者按照規定治療3個療程后結果發現:治療后的優良率達85.72%。說明推拿對治療頸性眩暈有明顯效果。(表1)

3.3椎動脈MRA的治療結果

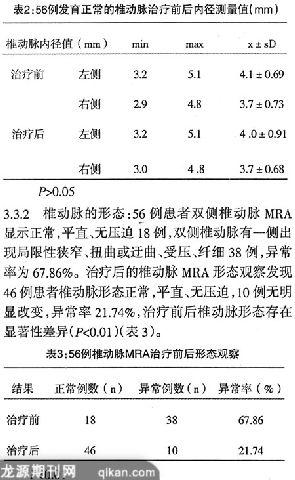

3.3.1椎動脈的內徑:治療前后同側椎動脈內徑無顯著性差異(P>0.05),兩側椎動脈,內徑也無無顯著性差異(P>0.05)。(表2)

3.3.2椎動脈的形態:56例患者雙側椎動脈MRA顯示正常,平直、無壓迫18例,雙側椎動脈有一側出現局限性狹窄、扭曲或迂曲、受壓、纖細38例,異常率為67.86%。治療后的椎動脈MRA形態觀察發現46例患者椎動脈形態正常,平直、無壓迫,10例無明顯改變,異常率21.74%,治療前后椎動脈形態存在顯著性差異(P<0.01)(表3)。

3討論

頸性眩暈是以椎動脈的顱外段受頸部病變的影響導致椎動脈的血流障礙引起的眩暈綜合征,推拿手法作為重要的保守療法,治療頸性眩暈療效肯定,已經被廣大醫患認可,本組手法治療后優良率達85.72%,也證實其治療特異性。傳統認為推拿手法治療頸性眩暈,是通過解除局部肌肉痙攣、改善周圍血液循環而達到治療目的。臨床上缺乏對頸性眩暈患者客觀量化的研究。本研究首次運用核磁共振血管成像(MRA)技術,通過一指禪及點壓按揉和拔伸相結合的推拿治療手法,對治療前后椎動脈內徑測定和形態的觀察,為推拿手法治療提供理論依據。

本研究推拿手法治療3個療程后,56例患者有85.72%癥狀明顯改善,而手法治療前后同側椎動脈內徑和左右側內徑均無顯著性差異(P>0.05)。

這一結果與馮曉洲等通過彩色多譜勒超聲波對椎動脈型頸椎病椎動脈內徑研究結果不一致,已有的研究表明,經顱多普勒超聲波檢查雖具有無創性,簡便易行,但由于椎基底動脈走行及管徑大小變異較大,通過經顱多普勒超聲確立其對椎動脈狹窄的診斷和確診均較困難,經顱多普勒超聲波檢查不能準確反映椎基動脈的管徑及豐富的側枝循環情況,特別是對重度狹窄的椎動脈。而MRA克服了上述檢查的缺點,作為一種新的無創性且簡便快速的成像方法,對于測量椎動脈的內徑和形態,具良好的敏感性和精確性,應在臨床應用上進—步發展。本研究結果提示我們推拿手法治療頸性眩暈并不是通過改善椎動脈的內徑,以增加其血供來達到目的。而是通過調整頸椎的穩定性.改變穿行于橫突孔組成的骨性隧道內,攀附于椎動脈表面神經叢的興奮性而達到治療目的。在傳統治療時,臨床上多使用擴血管藥物作為一種治療手段,本研究結果提示患者癥狀的改善與動脈血管內徑無關,在今后的治療中是否繼續使用,值得商榷。

本組56例患者行雙側椎動脈MRA檢查,雙側椎動脈MRA顯示正常,平直、無壓迫18例,雙側椎動脈有一側出現局限性狹窄、扭曲或迂曲、受壓、纖細38例,異常率為67.86%,說明椎動脈供血異常眩暈主要是由于鉤椎關節骨贅擠壓,導致頸椎椎體穩定性受到影響,從而使形態發生改變。治療后的椎動脈MRA形態觀察發現46例患者椎動脈形態正常,10例無明顯改變,治療前后椎動脈形態存在顯著性差異(P<0.01)。說明推拿手法治療可以改變椎動脈的形態。推拿手法通過作用對脊柱外周軟組織的作用以調節脊柱外在平衡條件,調整椎體后關節的受力情況,恢復脊柱內在平衡,從而解除骨贅對血管的壓迫。同時,調節頸部周圍交感神經叢,解除受到激惹的交感神經,改變了扭曲、迂曲、受壓的椎動脈形態,從而達到治療目的。