破解上海擁堵之道

李澤旭 潘文龍

擁擠收費只能是最后一招,在目前狀況下,很可能是治標不治本的辦法。

早上6點半,家住上海閔行區莘莊的王先生早早地將車開出了小區,駛上滬閔高架,7點左右,王先生提前一個小時來到了位于徐匯區徐家匯地鐵站附近的公司,每天上班幾乎都要在這個時候到,也已經成為他6年之久的一個習慣。作為公司的一名高級職員,王先生的勤奮在公司員工心中留下了一個表率的印象。

“這個‘勤奮是被逼出來的!”在與記者聊起這個話題的時候,王先生無奈地笑道。

從王先生家到他的公司,車程大概只有20多分鐘。對于這20多分鐘的車程王先生有兩種算法:早上6點半走,基本上一路暢通,保證能在半小時內到達;早上7點以后出門,基本上一路塞車,上班一準兒遲到。

于是乎,王先生就這樣成了公司勤奮的表率。

王先生的這一個人經歷似乎已成了上海交通狀況的一個小小縮影。

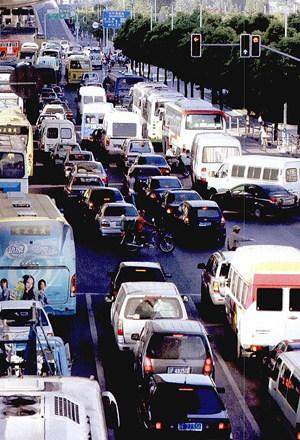

如果問:上海交通狀況如何?

回答這一問題,幾乎所有在上海生活、工作或來上海旅游的人都會給出一個答案——堵。

開車沒有騎助動車甚至腳踏車快,這已經成了上海中心城區早晚交通擁堵時一個正常的怪現象。許多人都有著乘車、開車被堵在路上半個小時甚至一個小時以上的經歷。

如何解決交通擁堵的問題,近年來一直是市民關心、政府努力,以及市人大、政協兩會代表、委員關注的熱點。

日前召開的上海市第十三屆人民代表大會第一次會議期間,本刊記者就這一話題采訪了部分人大代表、研究專家和相關管理部門負責人,探求破解之道。

怎一個“收”字了結

2007年末2008年初,在交通方面,上海有兩件事情引起了上海市民乃至全國的關注。

2007年11月,有媒體報道,上海將根據市場需求和道路容量,研究更加完善的調控措施和合理的機動車總量規模,在適當的時候推行“道路擁擠收費”。這一做法將選擇部分市中心區域限制私車在特定時段行駛,從而擴大公交車的路權,提高公交車的速度。據預測,在實行“擁擠收費”的區域內,交通量有望降低10%到20%,平均車速將提高15%到25%。由于對公交車不收擁堵費,乘公交車出行成本將相對降低,這也有望增強公交車的吸引力。

隨后,這一說法很快被有關部門所否認。

2008年1月,上海私車牌照額度拍賣出現8100元的中標“低價”,有媒體根據這一“反常”現象推測,上海治理城市擁堵將有新的舉措,擁堵收費似乎成為解決方法之一。

近幾年,在越來越大的交通壓力下,許多人把目光投向了國外先進國家大城市發展中出現的用交通擁堵收費緩解交通擁堵的手段。

就在這時,國外傳來的一個消息也令人們對交通擁堵收費話題倍加關注。2月2日,新華網報道,美國紐約市政府負責改善交通堵塞的部門日前投票通過了在曼哈頓區征收交通擁堵費的提案,成為全美第一個通過此提案的城市。根據提案,從早6點至晚6點,紐約市曼哈頓區60街以南到華爾街商圈路段將加征塞車費,收費標準為轎車每天8美元,卡車每天21美元,出租車多收1美元附加費。上述路段居民的車庫免稅優惠同時被取消。紐約市政府希望通過加征交通擁堵費,減少車輛進入曼哈頓,同時降低市區空氣污染程度。

交通擁堵收費,這是否也是解決上海交通擁堵狀況的一劑良方、一副猛藥?

就這一問題,上海同濟大學教授楊曉光在接受《新民周刊》記者采訪時說,擁擠收費只能是最后一招,在目前狀況下,很可能是治標不治本的辦法。

楊曉光認為,交通是非剛性的,可壓縮的,上海還有這個壓縮空間,沒有到非要走“擁堵收費”這一步。上海公交服務水平還很低,造成能自己開車的自己開,能騎車的盡量騎車,能走路的盡量走路,甚至出現了30分鐘步行族。舍棄公交自己開車,路面上跑的車自然就多,造成交通更加擁堵。騎車、步行的多了,人車混行、亂穿馬路,不遵守交通規則的自然增多,加劇了擁堵狀況。同時,由于需求上的現實情況導致時間、空間的分布不均,上下班擁擠,部分區域擁擠。從規劃、建設、管理上解決這些癥結,才能為上海的交通獲得一個更大的、較長時期的發展空間。洪水來了,大堤吃不消了,不治根,很難解決洪水的毛病,我們看到交通問題目前就存在這樣的誤區。

“在其他方式已經不起作用的時候,許多大城市恐怕都難以避免會采用‘擁擠收費這種方式。”同濟大學教授孫立軍向《新民周刊》記者介紹說,2001年上海開始交通擁擠收費方面的研究。依據上海交通白皮書精神,研究上海采用收費的辦法來調節交通擁擠狀況。由市建委牽頭,部分委辦局參加。研究早已告一段落,并形成主要結論:認為上海這樣的城市實施擁擠收費是很難避免的,不過現在實施不一定是最好的時期。

解決交通問題一般采用三個手段或稱為三個階段。第一個就是建設,提供各類道路基礎設施。城市路網達到一定規模的時候,陸續采用建路的辦法是不能夠解決交通問題的。主要原因是每建一條路都會一方面滿足了一部分交通需求,但同時又刺激了更多的交通需求,刺激買車的需求。目前,上海中心城區的路網就已經達到了一定的規模。第二個就是采用交通系統管理,用先進的交通信息技術提高現有道路設施的服務水平,也就是智能交通,采用信息化手段,使既有設施發揮更大的效用,這種做法的通行效率一般可以提高15%到20%。第三個是需求管理。采用各種辦法來引導需求,使得需求分布更為合理。比如公交優先、比如采用單雙號通行、比如部分區域停車費用較高或不允許停車等等。擁擠收費也是對需求進行管理,不是為了收費,目的是采用這種手段,抑制一些不必要的交通行為。只要抑制了現有車輛進入狀況的15%,這種交通擁擠狀況就可以得到很明顯的改善。

“上海這個大城市在不同的交通區域所遇到的交通矛盾是不一樣的,所以不能單獨使用一種方式。”孫立軍認為。

治堵從公交優先開始

100多年前,當步行、人力車、馬車之外的第四種交通通行方式機動車出現在中國的時候,許多人看到的是它所帶來的快捷和享受。100多年后,在我們已無法脫離這種交通方式的時候,它給人們帶來的是“快樂并痛著”。道路擁堵、空氣污染、噪音污染……越來越多的負面效應顯現。

為此人們在無法離開這一交通方式的現實中不斷尋求一個最佳緩解方案,于是,在交通擁堵收費、限制車輛快速增加等諸多方案中,首先選取并開始實施公交優先這一方案。

上海市人大代表、市交通局黨委副書記韓強告訴《新民周刊》記者,2005年國務院轉發國家建設部等六部委提出關于優先發展城市公共交通的意見,2006年又制定了若干經濟政策的實施意見。現在建設部正在牽頭制定相關條例,將盡快形成立法。公交優先第一次作為政府提出的國家戰略,從原先的救濟性、階段性、補償性政策上升到更高一個層面,這是一個質的轉變。2007年,上海根據這一精神編制并開始實施《上海市2007-2009年優先發展城市公共交通三年行動計劃》。

公交優先成為政府的交通發展戰略,這在剛剛通過人大代表討論的《市政府工作報告》中也得到充分體現。《報告》指出,要落實“公交優先”交通發展戰略,切實解決人民群眾的出行問題。加大政府對公共交通的投入力度,建成500公里左右的軌道交通運營線路、400公里公交專用道和100個公交樞紐,軌道交通客運量占公共交通客運量的比重達到40%以上,完善公交線網,加強地面公交與軌道交通的銜接,加快新建居民小區公交配套。完善公交扶持政策,采取減免票價、換乘優惠等多種措施,降低市民公交出行成本。改善公交行業一線職工工作條件和待遇。

1908年3月5日,由英商電車公司開出的第一輛有軌電車,從靜安寺開到上海總會(今廣東路外灘),它標志著上海近代公共交通誕生。百年公交在上海的城市建設、經濟發展和市民生活中發揮了重大的推動作用。百年后的今天,公共交通又被賦予一個新的使命,緩解交通擁堵,解決人們的出行問題。

市交通局局長李文輝介紹,事實上公共交通隨著城市建設的快速發展,市民的出行環境和條件正逐步得到改善。隨著2007年底“三線兩段”投入運營,上海軌道交通運營線路總長度由2002年的92公里提高到234公里,車站由50座增加到161座,日均運送客流從98萬人次上升到280萬人次,內環線以內和內外環線之間站點覆蓋率(按600米服務半徑計算)分別達到了62%和13%。地面公交的“十一五”重大建設項目中的60個交通樞紐已建成6個,全市建成客運交通樞紐總數達到30個;公交專用道總里程達到85公里。在降低市民出行成本方面,2007年內環線內409條公交線路之間,以及與軌道交通之間全面實施了換乘優惠,優惠幅度也由原來0.5元提高至1元,日均有90.3萬人次享受優惠。2007年10月19日起,實行70歲以上老年人免費乘車措施,實施后,地面公交與軌道交通日均免費乘車人次數約71.5萬。在優化公交線網上,2007年,結合市民出行需求及軌道交通網絡建設,通過社區聽證、網上公示、在線交流等“問計于民”的做法,共調整優化公交線路237條,其中新辟及延伸區域性公交線路167條,開通城鄉巴士27條,全市已有1400余個行政村實現了公交通達。

公交正在不斷改善市民的出行環境,這是一個無可爭辯的事實。然而,這種改變是否能夠解決交通擁堵問題?

上海市人大代表、上海四維樂馬律師事務所主任厲明用自身進行了詮釋。

早上上班,厲明自己駕車從莘莊的家中來到位于浦東的律師事務所,之后一天的外出工作都采用軌道交通、地面公交,晚上下班再駕車回家。這個看似簡單的軌跡卻是厲明結合現實的交通狀況確立的最佳出行方案。上下班因為地鐵車廂乘客嚴重擁擠,加上公交換乘不便,厲明選擇自己駕車,白天外出辦公因為擁擠、擁堵高峰已過,加上地面停車困難,厲明選擇利用快捷、便利,可以準確計算時間的地鐵、地面公交出行。

“如果像我這樣的有車族越來越多地被吸引到公共交通上,那么解決交通擁堵就變得簡單了。”厲明認為,一輛公交載客80人,占地只有小車的2倍,人均能耗和污染僅有小車的十分之一,這樣的優勢數據不難得出公交優先是解決交通擁堵甚至是城市緩解污染的關鍵。而國外的許多先進國家城市私車人均擁有量遠高于我國的幾個大城市,為什么他們的交通環境要好于我們,根本原因在于,大量的有車族的日常工作、生活出行都首選公共交通,私家車僅僅是假日出游的運載工具。

公交——讓我如何說愛你

孫立軍告訴記者,公共交通單位運送乘客數量多,效率高而成本低,因為平均每人所占的路面資源及能耗較少,而且相對也比較安全。交通

服務水平較高的國際大城市公共交通系統都相當完善,如軌道交通網的配設標準達每萬人1公里。除軌道交通外,還有起輔助或短駁作用的常規公交,以及市域鐵路系統。提供發達的、便捷的高品質公共交通是國際大都市的普遍特征,是滿足人們基本出行需求的條件,更是提高交通服務水平的基礎。城市人口密度越高,高品質的公交越不可少。亞洲發達城市如東京、新加坡,對公交出行的依賴程度都非常高,香港高峰時甚至達90%以上。公共交通和私人交通方式之間存在“蓄水池效應”,即公交與私人交通的選擇人群各有“水位”,當后者增多,導致道路交通惡化、用車成本提高后,部分“水”就會流向公交;反之,當選擇公共交通出行人數增加,私人交通方式減少,從而使得道路服務水平得到改善后,“水”又會轉移,二者在動態中保持平衡。而上海交通擁堵的現實表明這種“蓄水池效應”還遠未形成平衡。

對此,厲明認為,公共交通的優勢有五個方面:安全、舒適、快捷、便利、廉價,目前我們的公共交通在安全上沒有問題,而其他四方面則遠遠不足,缺乏魅力的公共交通還無法吸引有車族的目光。

韓強在接受記者采訪時也進行了詳細分析,按照1900萬居住人口計算,上海人均道路占有面積不足7平方米,國外發達城市一般是20平方米左右。而按照去年統計,在這樣極低的道路擁有面積情況下,上海交通客運量平均每天已達到1237萬人次。毋庸諱言,上海目前交通擁堵已經成為影響發展的一個瓶頸,從提高生活質量,改善城市發展環境,體現上海國際化大都市管理水平上講,交通擁堵問題的解決刻不容緩,而破解之策是公共交通優先發展,這已是共識。

但是,上海的公交還存在許多不可忽視的問題:速度不快、出行成本相對偏高、服務有差距。

速度不快,增加了市民的平均出行時間。上海目前正處在城市建設大發展時期,目前市內有8000多個工地、100多個地鐵車站建設,一定程度上影響了道路通行能力和公交運行速度,高峰時段地面公交只有10——12公里/小時,在公交專用道上也只有15——18公里/小時,而國外的數據顯示分別是15——18公里/小時,甚至在20公里/小時以上。這可能是階段性情況。

降低市民出行成本方面,我們去年做了很大努力,首先是實施公交換乘優惠,并被市政府列為實事項目推進落實。10月19日推出70歲以上老年人免費乘車,10月27日實施公交與軌道換乘優惠,同時將換乘優惠幅度由0.5元/次提高至1元/次,但市民平均出行成本仍相對較高。

在服務方面,地面公交車輛的等級還不高,空調車、節能環保車少,軌道交通的車輛數與實際需求有差距,運能跟不上。同時還存在其他服務和管理上的差距。

與國外相比,我們還有公共交通吸引力低、軌道交通比重低、內部結構不完善等方面的差距。世界先進發達城市,選擇公共交通作為主要出行工具的比例都在60%左右,高的有90%,上海只有20%多。如果公共交通不能成為市民出行首選,環保、節能、大運能、成本較低都不能最大化體現;國際上發達城市軌道交通承擔公共交通運輸量40%以上,我們才18%,2012年13條線全部建成投入運營能達到40%;公交要靠網絡、集中調度、統一票價、統一規范服務取得優勢,我們目前有43家公司經營991條線路,還比較分散,不利于體現效率,并帶來管理成本增加,甚至存在浪費。

韓強介紹,如何盡快解決這些難題,并且使軌道交通網、地面公交網、出租車運行網緊密銜接,更有效發揮一體化城市公共交通系統作用,提高管理和服務水平,這是保障公交優先,并解決交通擁堵的關鍵所在。