一則基于合作學習的探究性教學案例

胡靈波

一、教學設計的背景和思路

浙教版義務教育課程標準實驗教科書《數學》七年級下冊第一章三角形中,在研究了三角形全等的四種判定方法后,在課后練習第23頁給出了這樣一個題目:有兩條邊和一個角分別對應相等的兩個三角形是否全等?這個問題其實涉及到兩種情況:一、這個角是兩條邊的夾角;二、這個角是其中一邊的對角.對于第一種情況,兩個三角形一定全等,即SAS定理,而第二種情況的結論則具有一定的綜合性和復雜性,在以往的教學中,受應試功利主義的影響,教師往往直接舉出反例,說明這樣的兩個三角形不一定全等,這種教學導致的結果是經過一段時間以后,大部分學生只知道不一定成立,因為有SAS定理,而反例早就拋到腦后了.其實,在這個結論的探索過程中不僅用到很多相關知識,而且涉及到分類思想、實驗操作等方法論的內容,非常具有研究的價值.

美國《幾何》教材中,編排了大量體現一種應用性學習的課程——設計作業.即在綜合所學的知識和技能的基礎生,通過對有關問題的探究,提出解決問題的方案策略,再根據正確的策略進行實踐操作得到問題的結論.美國Massachusetts(馬薩諸塞州)1998版初二幾何教材關于設計作業涉及一個課題:使用變形.其主要內容是這樣描述的:選擇一個關于三角形全等的條件和方法,然后寫出一個計劃來證明轉變后的條件和方法.

上述中美兩套教材涉及的兩個問題不謀而合,于是,筆者就這個問題設計了一節基于合作學習的探究性教學案例,試圖通過體驗感悟、實踐操作、發現問題、解決問題、表達與交流等活動方式,讓學生更好地理解數學,學會象數學家那樣思考和認識數學世界,使數學學習成為數學探究的簡約復演,即數學的“再創造”

二、教學實錄

上課開始,教師用多媒體出示課題名稱:三角形條件全等的拓展和應用,開門見山提出問題:前幾節課我們研究了三角形全等的條件,大家回憶一下,一共有哪些方法可以判斷兩個三角形全等?

學生齊聲回答:SSS,SAS,ASA,AAS.

教師板書這四種方法后,接著說:很好,我們知道,這4種方法都是從三角形的基本元素——邊和角出發進行討論的,這些條件不僅是邊或角中三個元素的組合,而且邊和角還有位置上的限制,如SAS中的角必須是兩條邊的夾角.那么是否還存在其他的組合呢?比如AAA,能判斷兩個三角形全等嗎?為什么?

學生1:不能.比如這兩個三角形形(指著手中的一個三角板),三個內角分別都是45°,45°,90°,但這兩個三角形顯然不全等.

教師:非常好!這樣的反例很多,其實,如果僅僅已知三角形的三個內角,我們可以畫出無數個三角形,也就是說,已知三角形的三個內角,三角形的形狀和大小是不能確定的.

所以,AAA不能判定兩個三角形全等.

教師接著追問:那么SSA呢?能否用這樣的條件判斷兩個三角形全等?學生一時語塞,陷入沉思.

片刻后,教師啟發道:這個問題相當于讓我們探究——有兩邊和其中一邊的對角對應相等的兩個三角形全等嗎?

課件顯示:

探究——有兩邊和其中一邊的對角對應相等的兩個三角形全等嗎?

教師繼續啟發:我們很難直接想到明確的答案.那么首先讓我們來思考用什么方法可以解決這個問題呢?

話音剛止,學生2立刻舉手發言:不一定全等,當已知角是直角時,兩個三角形全等;當已知角是鈍角時,兩個三角形全等;當已知角是銳角時,兩個三角形不全等.

教師驚嘆:太棒了,你幾乎說出了這個問題的正確答案,你能告訴同學們,你是怎么思考的嗎?

學生2猶豫一下,說:我直接想出來的.教師微笑:哦,直接想出來的,不錯,說明你的數學直覺很好,但解決問題僅僅憑數學直覺是不夠的.再想想我們在說明SSS,SAS,ASA,AAS定理時,是用什么方法得到的?

學生2:哦,對了,畫三角形,已知三角形的兩邊和其中一邊的對角,畫出這個三角形,然后把畫得的三角形跟同學進行比較,就知道能否全等了.

教師:非常好!下面我們一起動手通過畫三角形來探究這個問題.

課件顯示:

小組合作學習:

1.每組分別編一個畫三角形的作圖題,要求畫一個三角形,使這個三角形的兩邊和其中一邊的對角是已知量.(注意:要使已知條件能構成三角形,否則要重新調整數據)

2.根據每組自編的題目,每個組員畫出滿足要求的三角形.

3.把你畫出的三角形跟組內其他同學所畫的三角形進行比較,它們全等嗎?

4.請小組代表在班上交流你們組發現的結論.

小組操作,教師巡視,參與指導和點撥,約十分鐘左右,學生紛紛舉手要求發表意見.

學生3:我們組從最簡單的情況入手,設計的題目是:求作△ABC,使AB=4,AC=3;∠C=90°.我們發現滿足條件的三角形的形狀和大小都是確定的,由此可以得到,當SSA中的角為直角時,三角形全等.其他情況還在探索中.

實物投影展示:組內同學所作的四個滿足條件的三角形,分析比較后得到四個三角形全等.

教師:很好,有沒有與他們得到的結論一樣的小組?

小組1舉手示意.

教師繼續追問:其他小組有不同的意見嗎?

學生4:我們小組設計的題目是:求作△ABC,使AB=4,AC=2,∠C=120°.我們發現滿足條件的三角形的形狀和大小也是確定的,由此可見,當SSA中的角為鈍角時,三角形全等.(實物投影展示實驗結果)

教師:非常好,有沒有小組設計的題目中的已知角是銳角的情況?

學生5:我們小組設計的題目是:求作△ABC,使AB=3,AC=2,∠C=60°.但是我們發現滿足條件的三角形的形狀和大小也是確定的,由此可見,當SSA中的角為銳角時,三角形也是全等的.(實物投影展示實驗結果)

學生6馬上站起來,發表意見:不對,我們小組設計的題目是:求作△ABC,使AB=3,AC=4,∠C=30°,發現滿足條件的三角形可以畫出兩個,也就是說滿足條件的三角形的形狀和大小是不確定的,由此可見,當SSA中的角為銳角時,三角形不全等.(實物投影展示實驗結果)

教師:同學們,從實驗數據看,這兩組同學說的都有道理,那么問題出在哪里呢?

這時,同學們陷入了沉思中,學生7猶豫著站起來了:這里的角都是銳角,我覺得好像跟兩條已知邊有關系,如果第二個題目(指學生6的題目)中的AB取5的話,那么又只能畫一個三角形了.

其他同學若有所悟,教師啟發:很有道理,同學們繼續觀察,全等的時候,兩條已知邊有什么關系?不全等的時候,又有什么關系?

學生7:我想應該是若已知角所對的邊是兩條邊中較長的那條邊時,那么兩個三角形全等;若已知角

所對的邊是兩條邊中較短的那條邊時,那么兩個三角:形不一定全等.

至此,通過教師的點撥和學生的積極參與,問題已經得到了很好的解決,教師投影總結問題的各種情況,并歸納出直角的情形,其實是HL定理,指出關于定理的證明留到以后再完成,出示HL定理的應用.

投影顯示:

沒有量角器,利用刻度尺或三角板也能畫出一個角的平分線嗎?

小紅的畫法:

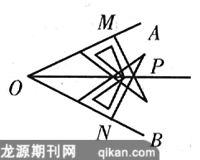

如圖,用三角板畫角平分線的方法:

(1)利用三角板在∠AOB的兩邊上分別取OM=ON;

(2)分別過點M,N畫OM,ON的垂線,交點為P;

(3)畫射線OP.

則射線OP就是∠AOB的角平分線.

師生共同完成解答過程,最后總結本節課的知識和方法.

三、課例分析

關于公式、定理、法則教學課,宜側重選用嘗試發現、自主探索方式、教學實驗方式和多向合作交流方式.本節課從已有的判定三角形全等的條件入手,通過類比改變條件,嘗試發現的方式拋出問題,放手讓學生通過幾何實驗(畫圖)的方法以及自主探索、多向合作的方式進行探究性學習,從而得到問題的解決.

1.關于合作

這里的合作包括三方面的合作:師生合作、組內合作、組間合作.在本節課中,教師是探究活動的組織者,是探究材料和學習任務情境的提供者,是探究方法手段設計的幫助者.而且,教師對學習過程進行監控,對學習中存在的問題提出建設性意見,指導學生反思整個探究學習.組內合作與組間合作首先應注意如何合理分組,筆者根據組內人員異質(即基礎水平有上、中、下三類)、組間同質的原則,利用位置上的方便,采取前后兩桌四人一小組.

本節課通過教學實驗方式和多向合作交流方式的實施,使問題得到圓滿解決的同時,也使學生初步認識數學的另一個側面,自覺領會和遵循社會人生存的規范和準則,在發揮個體作用、經受個體競爭考驗的同時,可啟迪學生善于與在人合作,使學生的團隊精神和競爭意識得到激勵和培養.

2.關于探究性學習

在傳統的課堂教學中,學生體驗到的數學基本上是“數學成品”,學生很少有機會嘗試、實驗或探究,找尋各種不同的問題答案.有效的數學學習活動不能單純地模仿與記憶,學習不單是聽講,而且還應研究、發現或實驗.動手實踐,自主探索與合作交流是學生學習數學的重要方式.在探究性學習模式中,教師呈現給學生的是一個或多個問題,或需要予以解決的疑難情境.教師對問題不給予直接的答案,學生根據問題有目的地動手實踐、自主探究、分析信息,同教師或其他同學進行交流討論,最終解決問題.在這一過程中,教師的任務主要是給予學生適當地引導,沒有教師的引導.學生會失去探究的方向.在大多數學習過程中,學生往往只能獨立解決部分難題,探究性學習也不是經常獨立運作的,需要小組內部和外在的反饋,以幫助理解問題、理解對象的結構.有些幫助有助于學生形成合理的認知策略,保證學習的順利進行.本節課,通過學生自主編寫三角形作圖題來研究三角形全等的判定條件,從方法論的高度給學生以啟發;同時,在幾何作圖的過程中,需要用到一些作圖原理,通過合作交流,彌補個別學生作圖知識的不足.

本節課,不僅通過組內合作探究,而且通過組間互補,使問題得到圓滿地解決.