新加坡經驗值得借鑒:思維模式是制約中國電信業發展的瓶頸

裴 虹

新加坡“智慧國2015計劃”要達到“利用資訊通信為經濟和社會創造的增值居全球之首,資訊通信業實現的增值增長至原來的兩倍”的目標,更依賴于社會的共同參與。新加坡對此目標的實現歷程可以為中國電信業未來的信息化發展提供借鑒意義

回顧5月23日中國電信業重組至今,新電信業痛并前行了百余日。

從方案公布時的一片喧嘩,到初步清核資產、人員劃轉時基層人員臺上笑臉相迎,臺下斗智斗勇的精彩,直至“由于聯通網通此前某些福利發放形式不同,融合后部分網通員工有些鬧情緒”所顯現的深層次文化融合之艱難,更有近期中國聯通C網用戶上半年持續累積增長124.2萬戶,7月銳減41.3萬戶的詭異……

開弓沒有回頭箭,不撞南墻不回頭。既然在現行體制、決策方式下,不可能出現更好的重組方案,既然無法預計攔截這支箭的南墻是在3G還是4G,抑或是下一次重組,那么電信業各個新公司唯一能自救的就是轉變思維模式,以適應網絡新經濟下信息化發展的市場需求。

來自新加坡的經驗

重組給各個新電信公司帶來的共同好處就是全業務運營,但實際上,各家運營商還是把眼光盯在個人用戶的移動業務發展上,以至于業內專家只能加快非對稱管制方案的設計,以確保新電信和新聯通不會在還沒有整合好或者還沒搞清楚移動業務該如何運營的時候,就已經被新移動擠垮。

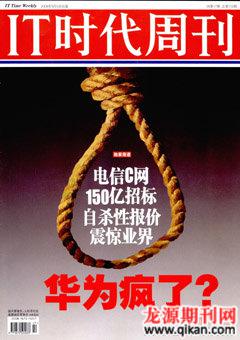

就在重組方案見光后的一個月,《IT時代周刊》受新加坡資訊通信發展管理局(IDA)之邀,去感受與見證新加坡“智慧國2015計劃”開局兩年的成果。

目前,新加坡家庭寬帶普及率從兩年前的55%提高到了82.5%,距離“智慧國2015計劃”制訂的90%的目標不遠。同時新加坡已有7200個公共無線寬帶熱點,在2009年前提供免費無線上網接入。如果說這些成果是豐厚的經濟基礎起決定作用的話,那新加坡“智慧國2015計劃”要達到“利用資訊通信為經濟和社會創造的增值居全球之首,資訊通信業實現的增值增長至原來的兩倍”的目標,卻更加依賴于社會的共同參與才能實現。這個目標與中國電信業的發展目標一致,而新加坡對此目標的實現歷程可以為中國電信業未來的信息化發展提供借鑒意義。

我們從新加坡IDA如何助力中小企業信息化這一個視角,去探究相同目標下全然不同的思維模式。

新加坡擁有14.3萬本土中小企業,占新加坡企業總數的90%,新加坡和中國的中小企業都面臨著對應用資訊、通信技術和互聯網同樣的問題:首先是技術太復雜,很多新鮮詞聽不懂,也沒有精力或時間學習。針對普遍的問題,就在中國電信業重組的前夜,新加坡IDA指定新加坡電信牽頭組建了松散的企業聯合體,提供一站式客戶支持服務,入門級服務方案簡單到提供“個人電腦、筆記本電腦、打印機、寬帶連接、域名注冊、安保產品、電子郵件賬戶和托管、網站開發、托管和維護”等等。新企業在完成工商登記時,就自動擁有了企業域名。

中小企業第二個應用問題:畏難、安于現狀,無法邁出第一步。信息化有什么用?我不用也照樣做生意。新加坡“智慧國2015計劃”中的電子政府發展為一體化政府,即從服務的集成轉向流程、體系和信息的集成,一體化政府以期達到改善服務、提升與公民間的關系,滿足客戶所需,與公民緊密相聯。企業在與一體化政府交往中,體驗了互聯網、信息化帶來的便利與效率,同時也迫使企業在不斷與政府的交往中將使用電腦和上網演變為工作的常態。

中國運營商應轉換思維

現在,中國各大電信運營商提供的針對企業信息化服務有兩大共同點,一是運營商品牌意識強烈,通過各種方式向企業傳遞著“我是誰”、“我強大”、“我能干”;其二是提供的產品比較高端,涉及到企業管理、商務智能等。

而在新加坡,無論是IDA如數家珍推薦的業務,還是產品服務提供商極力展示的創新,讓人意外地感到產品科技含量不高,但都是基于最終消費者的實際應用,解決的也是消費者日常生活中遇到的問題,以平民的姿態向大家展示:你用自己的手機就可以實現,你在公共汽車的廣告牌上就可以獲得,你手寫文字貼上去就可以識別……讓人們感受到新加坡資訊通信業,正用全部的內力推銷盡可能延伸到普通人群的信息業務。

在新加坡IDA倡導下,新加坡電信制訂了合作伙伴計劃,大力推動ICT企業發展,在先進的IMS測試設施和概念認證實驗室的創新中心,一位正在測試業務的李老板講述了他感受到的強烈對比。他們公司研發了手機文本短信獲取電子優惠券的業務,相比手機二維碼獲得電子優惠券,短信形式更加便捷易用。中國移動運營商、新加坡電信運營商都有二維碼電子優惠券業務,面對新的業務形式,中國運營商拒絕了合作,理由是已經有二維碼電子優惠券業務。而新加坡電信在調查了市場,感受到用戶更加愿意接受短信電子優惠券形式時,毫不猶豫地將李老板請入創新中心以完成合作前期的業務測試。

信息化時代,電信業服務的內涵發生了根本的改變。傳統通信業務是單個企業之間的競爭,通信網絡是最核心的賺錢資源,產品是同質化的,客戶是同質化的,營銷是標準化、大眾化的。而信息化業務是企業生態系統或者價值鏈之間的競爭,一切都發生了變化。最重要的特征就是通過各種合作提供個性化服務,才能協同創造價值。新加坡電信以開放的心態、包容的行為展示了其成熟市場的自信。而中國的運營商還沒有跳出“這個業務我有”、“那個功能我自己能做”的路徑依賴,這樣的思維模式運作信息化事業,才導致出現“播的是龍種,收獲的卻是跳蚤”的尷尬現象。