打破民國高等教育體系的院系調整

沈登苗

[摘 要] “院系調整”時,在高校的中國現代科學家有四分之三被調離本校,名牌大學 無一 不傷筋動骨。此舉是為了打破民國遺留下來的高等教育體系,為新政權確立在高校的實際權 威掃清道路。院系調整造成了長期形成的大學傳統的斷裂,影響了大師的造就。

[關鍵詞]院系調整;現代科學家;1952

ぃ壑型擠擲嗪牛軬649[文獻標識碼]A[文章編號]1672-0717(2008)05-0073-09

近期,筆者在研讀《中國現代科學家傳記》(科學出版社,1991~1994年,以下該書簡稱《 傳記》)時偶然發現,上世紀50年代初“院系調整”時,在高校的中國現代科學家,即大 都 時為著名的理、工科教授有四分之三被調離本校,品牌的綜合性大學無一不傷筋動骨。學術 的嗅覺促使我盡快把散見于《傳記》的零星記載整理成可供分析的史料,并尋求研究視野、 方法與觀念的突破。

一、中國現代科學家于院系調整前后在高校的分布

《傳記》是由中國科學院主持纂成的,她比較全面、可靠地反映了中國現代科學家的生平 與事跡。同時,經歷院系調整的現代科學家,也基本上能代表當時中國高校的水準。因而, 擷取這一群體相對于時在高校的科學家來講是比較完整與權威的;而對于解析院系調整來說 又是核心與典型的。

《傳記》收錄中國現代科學家679人。至1952年,已逝世的24人,僑居海外的56人,屬大陸 (含1952年及此后留學歸國)的599人。從中析出時在高校以外系統工作的183人,在校學 生和1952年的大學畢業生及初次分配的研究生34人,1952年及后從海外歸國的學者51人,由 外系統調入高校的17人,退休的1人,則本文討論的涉及院系調整工作的研究對象為314人( 含1950年由大陸轉香港去美國的李景均,下同),占當時中國大陸現代科學家總數514人的6 1%。

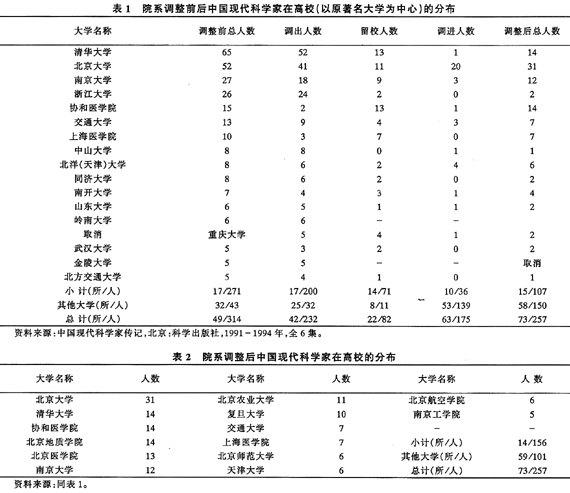

為便于分析,我們把中國現代科學家于院系調整前后在高校分布的概況制成表1與表2。

由表1、表2可知,院系調整對在高校的現代科學家的調動具有以下三個特征:

1.調整幅度大

院系調整后原在高校的314名科學家留本校任教的僅82人,只占總數的26%;調離原校的有23 2人,占總數的74%。即在高校的科學家有近四分之三被調離本校。如此的調動幅度恐怕在世 界科學史、教育史上是絕無僅有的。其中,在調動的科學家中又有74人,即近三分之一被調 離高校,去中國科學院等單位工作。而同一時期由外系統調入高校的不足調出的四分之一。

2.名牌大學無一不傷筋動骨

無論是綜合類的大學還是單科性的學院,主要由民國時期形成的品牌高校都出現著名教授被 調出、總數減少的現象。其中,除了兩個單科性的醫學院,被保留的那13個大學的理 工類骨干教師被調出的比例竟達60%~100%!可見,當時辦得較好的綜合性大學院系調整后 無一不大傷元氣。

3.化整為零

院系調整前,314個科學家分別分布在以公立學校為主體的49所高校,這些高校平均擁有6. 4 個科學家。其中,前13所大學擁有科學家251人,即占6%左右的名校占據了總數80%的科學家 。

改革后,著名大學的著名教授不僅大多被調出,而且基本上是單向分流。如17所名牌大學被 調出的著名教授或學術新秀有200人,可調進的僅36人,出入比不足5:1。除了特別栽培的 北京大學與先期合并的天津大學,其他被保留的13所大學被調入的平均不到1人。

從高校科學家分布的化整為零和基本上是單向分流的結果而言,與其說“調整”,倒不如說 “拆”與“分”更接近事實。

二、打破民國高等教育體系的院系調整

院系調整是新時期學術界討論的一個熱門話題[1]。盡管爭鳴還在繼續,但對其的 若干反思已 基本形成共識:忽視社會科學與人文科學;理工分家與專業設置狹窄;歷史悠久的名牌大學 拆散,綜合性大學嚴重削弱;私立大學的取消,既中斷了民間辦學的傳統,又增加了國家的 負擔。

筆者同意以上觀點,也傾向于朱九思的國立大學“是可以不調整的”[2](P1-13) 、任一明 的“這次調整是不必要的”[3]、陳平原的院系調整“弊大于利”[4]等 ┘解。

然而,所有這些觀點與思考大都是從今人的眼光去審視的。隨著時間的延伸覺察到院系調整 的決策有問題與在當時的歷史條件下做出的決策本身是否失誤,不是同一回事。為了避免一 時解決不了的爭論,本文的思路是以操作的結果來考察調整中有否背離教育的普世理念和人 事調動的基本原則。

1.綜合性大學取舍不當

根據“專門學院的任務是培養各種專門的高級技術人才。綜合性大學的任務,主要是培養 科 學研究人才和中等學校、高等學校的師資”的分工[5],可知院系調整后的綜合性 大學仍是最 重要與最高層次的大學。既然如此,把當時最好的大學確定為綜合性大學是最正當不過的事 了。可遺憾的是,當局把一流的清華大學、浙江大學、交通大學等都排斥了,同時,把不怎 么樣的復旦大學設為綜合性大學,這些是沒有道理的。

(1)最牛的清華。院系調整前,清華大學的現代科學家首屈一指,且其人文學科的力量也 不 弱,理當是國內最牛且應被最看好的大學。可清華還是被排斥了,且清華的綜合性大學的取 消,也為北大的脫胎換骨創造了人事條件。

(2)巔峰的浙大。開國初年,浙大集合了蘇步青、陳建功、王淦昌等著名教授,師資 隊伍整 齊又強大,尤以理學院論,“是全國第一流的”[6]。由表3可見,1949~1952年 由國內大學培 養的大學生后來成為現代科學家的全國才23名,由浙大走出去的就有5名,全國第一。怪不 得,當時浙大的學生轉入復旦后才有底氣甩出“浙大理學院哪個系也是全國第一”[7 ](P233-259)的狠話。然這樣處于巔峰狀態的浙大,不但沒有她應有的位置,而且不久被 肢解了。

(3)“空白”的復旦。復旦大學在民國高校中算不上一流。1952年院系調整時,原復旦大 學在 自然科學方面既沒有一個重要的學科,也沒有一個有能耐的教授。但在理工科獨步天下的19 50年代的院系調整中,復旦被定為綜合性大學,許多強校的優勢學科、著名學者都要弄往復 旦,這是不能令人信服的。不過,此一貌似“外行”的舉措實則是精心設計的,堪稱院系調 整 中的一個經典。因為,作為華東高校的新科狀元,上海、浙江區域唯一的綜合性大學,復旦 可名正言順地把滬、浙兩地的高校名流盡收;同時又阻止了浙大、交大、同濟等名校的名師 在其中的任一本部的“會師”,大大方便了今后的治理。

這幾個重要的綜合性大學的取舍是院系調整中最厲害的招數之一,其合理、合情與否也將影 響甚至一定程度上決定著改革的得與失。

2.不僅僅是理工分家或“專業”調整的問題

在涉及院系調整的相關論著中往往有如下的敘述:把北京大學、燕京大學的工學院并入清華 大學;清華大學、燕京大學的理學院并入北京大學……。屈指算來,院系調整后的北大、清 華僅僅是專業分工的不同,兩校的師資力量不僅沒有削弱,反而增加了。因為也是著名學府 的燕京大學融入其中了。可問題并沒有如“2+1>2”那樣的簡單。

如果說綜合性大學與專門學院性質的確定是各校理工分家的前提,那么,接下來便是從中抽 分骨干科系與教師;前者是策略,后者是實質。教師的抽調方法,一種是在學校之間進行; 另一種是由學校調往外系統。雖然,一部分調整是“專業”的需要,但相當部分是為了調動 而 調動。往往是甲大學A專業的教授調入乙大學,乙大學A專業的教授調入丙大學或外系統。現 以北大為例說明之。

解放后北大一直得到政府的依重。但在院系調整時北大也無例外地進行了“大換血”。當清 華 大學的186位教師喧賓奪主,進入燕園時[8],北大的八成科學家卻告別了“紅樓 ”。即使那按 調整方針可以留校的27位理學專業的科學家,也有19位被調離,北大自己僅留了8位。那么 ,我們是否有理由問:

(1)既然調整后的北大,清華藉的科學家在數量上取代了原北大的(18:11),這似乎說明 清華的科學家更適合在綜合性大學任教,那么,為何不保留清華的綜合性大學的資格呢?

(2)既然北大定為綜合性大學,并成為新中國高校的龍頭,她的本該留下的主力——理學 類 科學家為何要絕大部分調走呢?

(3)固然其他學校或外系統需要理學教師的支持,那么,把調往北大的清華理學院的老師 直 接調往這些學校而留住北大的教師不就得了?

北大不僅進行了“大換血”,而且調整后其擁有的科學家也僅僅達到調整前的六成。1952年 后 幾乎一枝獨秀的北大的損失尚如此慘重,更不要說那些科學家被抽光或少得可憐的其他綜合 性大學了。那么,調整的基本方針之一——“加強綜合性大學”至少在理學層面該從何談起 呢?

3.對若干大學及地方做得太絕了

(1)幾“剃光頭”的清華。清華大學科學家調出與調進的比例是52∶1!這也叫調整?這個曾 經 是科學家最密集、專業較全的大學,調整后除了電機系還有7個科學家,找不到第二個擁有2 個及以上科學家的專業。即使唯一保留下來的實力強大的電機系,還有一段耐人尋味的故事 。在蘇聯顧問提出的方案中,清華電機系只保留電力組,是孟昭英、常迥倆教授的據理力爭 ,才得以保留電信組。否則,清華大學電機系有可能至少還要出讓孟昭英、常迥和吳佑壽這 三位科學家。也就是說,根據原調整方案,清華大學的優勢學科幾乎要“剃光頭”了。

(2)肢解的浙大及受損的浙江。院系調整前的浙江大學是一個名副其實的綜合性大學。院系 調整時,浙江大學的主力分別調往復旦大學等18個學校,本校僅存原工學院的4個系和理學 院的“挑剩”部分。相對于院系,浙大調出的骨干教師更多。

如果說,“山西省高等教育的院系調整,實際上主要是山西大學的院系調整”,是山西大學 的 取消與拆分[9],那么,浙江的院系調整,實際上主要就是浙江大學的院系調整, 是浙江大學 的肢解。所不同的是,山西大學主要是就地拆散,又就地組建,拆散后的主體還在山西。可 浙大卻是就地拆散,異地支援,精華部分盡遣省外。

如果說清華、北大改組后調出的科學家的主要去向是坐落在首都的大學和中國科學院,北京 板塊高級人才的整體實力并沒有削弱,那么,浙江大學拆散后,其調出的24位科學家有22位 ,即九成以上去了省外。而同一時期,由他省調入浙江的科學家僅1個,出入比是22:1。至 此,浙江省的科學家由調整前的26個,急劇減少到僅存5個,降幅全國第一。如同調整后的 浙大由全國一流淪落為不入流一樣,南宋以降一直是全國人才大戶的浙江瞬間跌入了歷史的 深谷,拖了浙江經濟、文化前進的后腿。

4.一個似是而非的結論

較早認為調整使高校的區域分布趨于合理的是《中央人民政府高等教育部關于一九五三年高 等學校院系調整工作的總結報告》。此后,不僅主流話語一直認為院系調整后高校區域布局 得到了改善,就是對院系調整頗有微詞的學者,也以為“1952年院系調整后,高校的地區布 局有了一些好的變化”[2](P1-13)。國外也有學者認為“通過院系調整,高校分 布不合理的狀況也得到很大的改善”[10]。可事實并非如此。

與人們的想象相反,也與把原綜合性大學化整為零有別,調整中涉及到跨越較大行政區的科 系,一般是內地調往沿海;中小城市、邊緣城市調往大城市。如果說調整前我國高校主要分 布在沿海或接近沿海的大中城市,那么,調整后重要的院校、科系由沿海或接近沿海的“一 線”,集中到沿海或接近沿海的上海、北京等幾個“點”。如高校重鎮之一的上海,“經過 1952 年的調整……從數字上滿足了減少上海高校數量的要求”。可“在現存高校中,調入的外地 系 科遠比調往處地的系科多”[7](P233-259)。即整合后,上海地區的辦學實力“明 降暗升”。又據本人觀察,北京“吸納”的科系也比“吐出”的多。

如果說調整前內地和邊遠地區高校很少,那么,調整后把那本來就不多的學校及其重要的科 系由內地和邊遠的諸多城市遷往武漢、重慶等幾個位于中西部的核心城市。如“整個中南地 區里最好的工程技術系都并入了華中理工大學(當時名華中工學院,在武漢——引者注)”[11](P205)。

再據筆者對涉及院系調整的331位(含外系統調入)科學家調整后所在地區的追蹤,除了有 特殊政治、軍事、經濟背景的東北地區科學家有較多增加外,全國分布總的趨勢也呈“馬大 效應”。如本來已是科學家密集的京、滬兩地,調整后反而凈增了近┒成。

略舉了此番調整不僅沒有改變高校的布局,反而加劇了重要學校、專業及高級人才空間分布 上的不平衡性,這意味著恐怕從教育學的視角支撐調整必要性的僅有的一個理由也是不能成 立了。則本輪教育改革非“把各個大學都弄得支離破碎”[11](P6)不可的 做法就更值得反思了。

綜上,我們可以把這次高等學校大規模撤并的思路與執行路徑歸納于下:最大限度地拆散民 國留下的大學(包括取消教會大學與私立學校)、最大限度地拆散民國留下的大學各科系、最 大限度地拆散民國留下的大學各科系的教師,尤其要拆散各名牌大學、重要科系及其骨干教 師,“割斷了各大學與解放前的歷史聯系”[11](P233-259),或者說“基本割斷 了原來教授與學校的歷史聯 系”[7](P233-259),從而達到為新政權確立在高校的實際權威的政治目的和便于 駕馭的組織 功能,為接下來的全面學習蘇聯、建設新型的社會主義高等教育體系掃清道路。

三、20世紀中國高等教育的分水嶺

“院系調整結束,明明白白地宣告:一個從未有過的教育時代已經到來”[12]。 本文要追尋的是 這個“時代”為何來得如此突然?它對20世紀下葉中國的教育與人才,尤其是科學家的造就 產生了怎樣的影響?

1.高校教師毫無退路的思想改造

“思想改造”不僅直接促成了院系調整,而且影響了嗣后幾代大陸知識分子的命運。

徹底改造舊教育是建國之初的既定方針。但改造是分輕重緩急的,是有步驟的,誠如教 育部副部長兼黨組書記錢俊瑞所強調的:“堅決地和有計劃有步驟地改革舊教育的課程、教 材、教學方法和制度”[13]。課程改革是建國初期改造舊高等教育的首要內容; 院系調整籠統 地作為“制度”的一部分,相對處于后移的位置;蘇聯“專才”的成材模式并不是立馬取代 了歐美的“通才”教育的。

筆者所見較早提出變更教育改造步驟的是北大校長馬寅初。他于1951年10月23日發表在《人 民日報》上的《北京大學教員的政治學習運動》一文中有這樣一段話: “必須按照國家的 需 要,徹底的調整院系,改革課程,改進教學內容與教學方法;而要達到這一目的,一個最主 要的關鍵,就是要……自覺自愿地進行了思想改造”。以上話語中有兩點應引起后來治史者 的注意:一是較早明確地提出“思想改造”與“調整院系”的因果抑或是互為因果的關系; 二是 改變了教育改革的步驟,較早明確地把“調整院系”列為教育改革的首要任務。那么,是不 是 “課程”等改革工作已經初步結束了呢?不是。直至1952年1月號的《人民教育》上,教育 部 高等教育司副司長張宗麟在其《改革高等工業教育的開端》一文中,坦言相關的改造無 多大進展,甚至抱怨“課程改革”“實際上幾乎還沒摸著邊”。那么,為何要急于調整改 革步 驟呢?還是錢俊瑞一語中的:“如果高等學校的教師們還是服膺著英美資產階級的反動思想 ,還是固執著自己的個人主義,客觀主義和宗派觀點,而得不到確實的改造,那么一切高等 教育的改革工作,諸如院系的調整、課程的改革、教學法的改進等等,都是難于進行和貫徹 的,一切關于改革高等教育的決定和規章就難免不成為具文” ,則要完成“為國家培養大 批 能夠全心全意為人民服務的高級建設人才的巨大任務”“是十分困難的,甚至是不可能的” [14]。

由此可見,在新政權日益鞏固的政治氛圍中,在國民經濟迅速恢復并即將開展大規模建設的 背景下,作為人才培養主力的高等教育改革卻出現了滯緩現象。要迅速扭轉這種被動的局面 ,不僅要有“思想改造來推進”,而且還要調整推進的具體步驟。即把原教育改造中的先“ 課 程”、“教材”等教育內容、業務的改造,讓位給“制度”,也可以說主要是“人 事”的改造。而要對大學“人事”進行“改組”,僅靠靈魂的蕩滌是不夠的;要收思想改造 之實 效,還需借鑒“延安整風”的經驗,用“組織清理”來“護航”。于是,幾乎同時,中共中 央發出 了《關于在學校中進行思想改造和組織清理工作的指示的通知》[15]。不過,這 次的“組織清 理”相對日后的政治運動還屬象征性的,主要是起威懾的作用。大多數教師是用院系調整的 形式來疏離的,藉此在組織上切斷他們與原學校及教師之間的關系。而當時蘇聯教育的“專 才”模式,正好與歐美“通才”教育的模式,也即舊中國的教育模式相向,且取得較大的成 功 ,這就為新中國的教育改革提供了理論依據與實踐樣板,以至決策者堅信,院系調整不僅是 必要的,而且是可行的;唯如此,人才的高出產就可立竿見影,高等教育改造中的其它困難 也可迎刃而解。這就是院系調整上升為教育改造的頭等大事,并需要迅速完成的時代背景。

院系調整的大功,無疑是思想改造告成的;后人也不難想象,前者的推行不無后者的強制因 素。但問題在于,今天我們能否揭示兩者之間的關系對應到何種程度?在思想改造余威下 的 院系調整有否給當事人產生心理上的壓力?直接地說,思想改造在院系調整工作中的“底線 ” 在哪里?也許是我孤陋寡聞,稽查相關的文件、報告或講話,沒有看到若不接受院系調整要 承擔何種后果的說法;游覽數百萬字的研究論著,也不見能直接挑明其利害關系的素材或線 索。好在凡歷史總會有痕跡的。發表在《人民教育》1953年第3期上的廣州區院系調整委員 會的《廣州區高等學校院系調整工作初步總結》,內有一段看似不經意的文字,卻為我們揭 開了史無前例的院系調整何以超乎尋常的速度、出乎意料地順利完成的“謎底”。

該《總結》稱:“在各種工作會議上,我們也反復強調院系調整工作的好壞,是檢驗思想改 造成績的標準”。這里,雖然仍沒有明確不接受院系調整會怎樣,更沒有直說不支持就是反 對思想改造,可眾所周知,當時每個知識分子都唯恐思想改造通不過;“一旦過關,往往如 蒙大赦”[16]。那么,現在公開把“院系調整工作的好壞”上升至“是檢驗思想 改造成績的標準” 的維度,等于在明顯地暗示:誰不配合院系調整,誰的思想改造就過不了關,那么,誰不僅 僅是能否在高校立足的問題了。因為,嚴峻的現實是,在私立學校、教會學校和其他民間文 化機構取消,國門關閉的時代,誰離開了學校、體制,誰就難以以知識為生,本人及家人的 生計就會成為問題。人們不難體會,“院系調整工作的好壞,是檢驗思想改造成績的標準” 的 說法,等于是觸及到高校教師生存底線的攤牌,使他們毫無退路。民以食為天,知識分子也 不例外,一旦生存受到威脅,活下來就是人的本能反應了。以知識求生存的自然選擇,使一 度“成為具文”的院系調整幾乎沒有遭遇公開的阻力,神速地完┏閃恕*

又由于《總結》中的那段話,不僅僅適用于教師之個人,同樣也適用于各學校、系科,更裹 挾著操作者的政治生命;地方行政長官對于其轄區內的教授的去留,也因此而不便表態。 以至在踐履中,操作者常常比決策者更左;在執行層面,下級往往又比上級更激進。竊以為 ,幾乎所有的名牌大學都出現了理、工科類重點院系被調離本校、若干一流大學的優勢學科 幾乎都連根拔起,甚至發生對某一地區、某些高校過不去的、近乎“株連”的現象不一定是 決 策者的初衷。或者說,拆、調得如此徹底,最高層不見得一清二楚;很可能是執行者在激進 、狂熱、無奈、揣摩、意會中走過了頭。是否可以這么說,把最好的大學統統拆散,把高校 的名流調得“七零八落”,很可能是操作層面實施“寧左勿右”措施的結果?

2. 20世紀中國高等教育的分水嶺

對院系調整功過得失之評估,因時間的不同和角度的轉換而異。本文擇要從“學術”與“學 者”的視角進行探討。

一個國家的教育,尤其是名牌大學及其優勢學科是靠長期的經營與積累形成的,其進一步發 展也受內在規律所支配。如同民國教育不僅僅屬于民國一樣,新中國的勝利者們應該以文明 傳承者的心態接管舊時代的教育遺產,并首先也必須是在此基礎上發展教育,而不該基本否 定。教育不像國家機器中的專政工具,可以“徹底粉碎”、“徹底改組”。可“我們從1952 年以 后,把中國近代的也就是20世紀初期的原來一個偉大的、本來和國際上最好的大學的體制接 軌的這么一個主流的大學的傳統基本上給中斷了”。把所有的“膀子”、“大腿”、“小腿 ”都砍 下來重裝后,“嚴格意義上的大學根本就沒有了” ,“非常杰出的教師和非常杰出的學生 ”在“1952年后就基本上看不到” 了[17]。

同時,作為院系調整前提的思想改造運動,“由于要求‘過高過急,加之方法上簡單粗暴 ,這都不可避免地對高校知識分子人格、心理、學術、道德等方面產生了不少消極后果”, “加速了高校知識分子學術生命的萎縮和扭曲”[18]。

不過,以往的研究,無論是這場“給知識分子帶來災難性后果的政治運動”[19] ,還是推倒重 來的院系調整,對其負面影響的討論主要集中在社會科學和人文知識分子一面,論及自然科 學和自然科學家的不多。可本文的研究表明,它們對自然科學和自然科學家的影響也不小。

(1)中國現代科學家中出現的“斷裂”現象

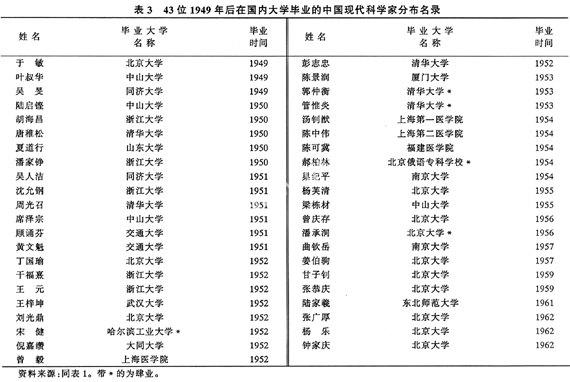

入選《傳記》的名單是1990年前后圈定的,基本上集成了20世紀中國科學界的代表人物。 我們從表3中就能比較清楚地看出,若以大學畢業的年代論科學家的生成,則1952年左右便 是轉折點。

從1953年開始到“文革”爆發的1966年,共有14屆受過比較正規、系統教育的大學生走向社 會 。這批學生的總數為1 605 403人,是1949~1952年畢業的大學生總數89 674人的17.9倍 [20]

若再細究,1961年左右又是一道坎。在1953年后畢業的20人中,在1961年前畢業的17人;19 62年畢業的3人。但這3人的本科學期是六年,假如也按通常的四、五年制計,那么,1962年 后畢業的大學生一個也沒有了。換句話說,雖然 1962~1966年這5年畢業的大學生有906 69 9 人,是此前9年畢業的大學生總數698 704人的1.3倍。但其中能成為科學家的,又不能與195 3~1961年的相提并論了,盡管這90萬大學生到了1990年大都已進入“知天命”的年齡了。 而在 人們的眼中,“文革”前五年的教育質量也是不錯的呀。說句不中聽的話,上世紀中葉的大 學 生成為現代著名科學家的人數及其概率大致是一代不如一代。“文革”前十七年的幾個階段 , 高等學校招生的數量與日后成為科學家的人數與概率成反比;與每次超常規增長相對應的, 便是制約優秀人才出現的一道道坎。1950~1952年的“小躍進”如此;1956~1958年的“大 躍 進”[20]更是如此。希冀這次的“超大躍進”能給苦難的中國高等教育帶來奇跡 而不是災難。

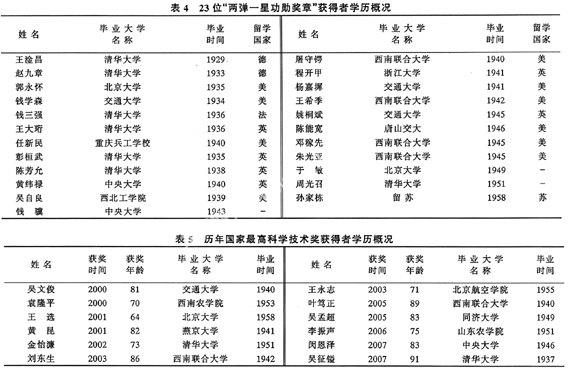

2. 23位“兩彈一星”功勛沒有一個“52后”

1950年代,中國重要的科學技術帶頭人和主要貢獻者幾乎都是由“52前”大學畢業的科學家 創 造的,這并不意外。但按照一般的成材規律,到了六、七十年代,“52”前、后畢業的大學 生應該共同分享尖端的科研成果;至八、九十年代,主要在民國時代成長的科學家大都已步 入 老年,在最前沿的科學家團隊中,理當是“52”后唱主角了。可遺憾的是,事物的發展出乎 人 們的意料。以代表20世紀下葉中國科學技術水平的“兩彈一星”的制造英雄們來做個 比較。由表4可知,23位功臣,除了1951年畢業的周光召和前蘇聯的留學生孫家棟,其余21個都于 建國前在國內讀完大學,其中有19人留學歐美,占總數的83%。“兩彈一星”不僅是新中國 最 重要的科技成就,而且其成果周期涵蓋20世紀最后的整整四十年。故在“兩彈一星”的龍虎 榜 上,“52后”與“52前”平分秋色也不為過。可令人難以置信的是,23位功勛科學家竟沒有 一個1952年后在國內完成學業的大學生!

3.新世紀的再尷尬

由表5可見,12個國家最高科學技術獎得主有9人是1951年以前大學畢業的,占總數的四分之 三;1953~1958年大學畢業的僅3人。也即無論是“兩彈一星”還是“國家最高科學技術獎 ”,上 世紀六十年代后大學畢業的科學家都與當代中國代表性的科學成就獎絕緣!盡管那代大學生 里有相當多的人已進入“古稀”。再分析獲獎者獲獎時的年齡,最小的王選64歲,最大的吳 征 鎰91歲,平均年齡79歲。由此折射的一流科學家年齡結構的單一性、老化性,不僅僅體現出 “文革”造成了斷層,也不僅僅流露了“文革”以前已產生了斷裂,讓我們更為不安的是, “文 革”后再斷裂的危險依然存在!因為,被譽為天之嬌子的“77、78級”,他們今天的年齡 多數 已在50~60歲之間,幾乎都超過了出自然科學成果的高峰期;從“文革”后第一代大學生中 涌現大批世界級科技帥才的期望已基本落空。

本文所舉的僅是自然科學家,至于院系調整后培養出來的社會科學家,更不能與潘光旦、費 孝通、錢鐘書、季羨林那代比肩為伍了。

總之,我們曾把民國教育幾乎看得成事不足,敗事有余;把那個時代過來的“中國知識界的 代表人物”非自貶得“對祖國和人民并沒有什么貢獻,反而不過是助紂為虐,為虎作倀”不 可 [16];把建國頭幾年漸進式的教育轉型改弦易轍。但不堪回首、難以啟齒的是: 對20世紀下葉 中國的科學技術起領軍或舉足輕重作用的,既不是1949年后在國內土生土長的科學家,也不 是在前蘇聯及東歐學成歸國的科學家,而是院系調整前在國內大學畢業、大都有留學歐美背 景的科學家。這群中華民族千百年來薪火相傳、玉汝于成的少年早慧、青年成才、中年負 重、壯年坎坷、老驥伏櫪,以國家崛起為己任的絕代天驕,實際擔當了數代人的歷史使命。 “隔代遺傳”的“密碼”無情宣告政治折騰打造不出知識精英;而靠金錢堆積同樣難以觸摸 科學高峰。

也許有人會說,這都是“文革”惹的禍。是的,沒有“文革”,我們的經濟實力會大大加強 , 文化、教育、科學的國際競爭力也會穩步提升。但是,即使沒有“文革”,在上世紀下葉要 涌現大批世界級的科 學成果和領軍人物的可能性仍然不大。因為“文革”前一些不利于大師造就與施展的決策已 基本上出臺了,“文革”只不過是把其推到極端、荒唐并還要影響幾代人而已。

院系調整造成了我國高校長期積累形成的、看家的大學及其院系、學科、課題的大面積斷裂 。這是當代中國為何沒有世界一流大學、為何難出大師的原因之一。

1952年是20世紀中國高等教育的分水嶺。

[參考文獻]

[1]?參見:李楊.五十年代的院系調整與社會變遷--院系調整研究之一[J] .開放時代,2004,(5):15-30.李剛.20世紀五十年代初期“院系調整”的歷史考察[J].南京曉莊學院學報 ,2005,(2):48-53.李濤.借鑒與發展——中蘇教育關系研究(1949-1976)[M] .杭州:浙江教育出版社,2006.159-208.

[2]朱九思.歷史的回顧[J].高等教育研究,1992,(4).

[3]任一明,熊明安.新中國成立50年間高等學校幾次重大調整簡論[J].西南師范 大學學報,1999,(5):20-25.

[4]陳平原.1952年,院系調整與北大遷校 [A].大學何為 [C].北京:北京 大學出版社,2006.199.

[5]全國高等學校院系調整基本完成[N].人民日報,1952-9-24.

[6]浙江大學簡史 [M].杭州:浙江大學出版社,1996.324.

[7]王立誠,管蕾.建國初期上海高校的院系調整研究[A].吳景平,徐思彥.復 旦史學專刊(第二輯)[C].上海:復旦大學出版社,2006.

[8]王學珍,等.北京大學紀事(上冊)[M].北京:北京大學出版社,1998.457- 459.

[9]趙存存,柳春元.五十年代初山西高等教育的“院系調整”及其影響[J].高 等教育研 究,2002,(3):102-105.

[10][日]大塚豐.現代中國高等教育的形成[M].黃福濤譯.北京:北京師范 大學出版社,1998.112.

[11][加]許美德.中國大學(1895-1995)——一個文化沖突的世紀 [M].許潔英主譯.北京:教育科學出版社,2000.205,6.

[12]陸鍵東.陳寅恪的最后20年[M].北京:三聯書店.1995.54.

[13]錢副部長在學聯執委會擴大會議報告[N].人民日報,1950-02-26.

[14]錢俊瑞.高等教育改革的關鍵[J].人民教育,4卷,2期(1951).

[15]建國以來毛澤東文稿(第二冊) [M].北京:中央文獻出版社,1988.526.

[16]笑蜀.知識分子思想改造運動說微[J].文史精華,2002,(8):36-50.

[17]彭金濤,丁學良.中國大學的體制弊病[J].董事會,2007,(8):46-50.

[18]李長偉,吳海光.試析建國初期思想改造運動對高校知識分子的影響[J].山 東科技大學學報,2007,(3):95-97.

[19]謝泳.思想改造[J].南方文壇,1999,(5):4-6,18.

[20]中國教育成就統計資料(1949-1983) [Z].北京:人民教育出版社,1984. 50.

[21]霍益萍.近代中國的高等教育[M].上海:華東師范大學出版社,1999 .285-288.

(責任編輯 李震聲)

The Adjustment of Colleges and Departments Breaking the

Higher Educational System of the Republic of China

——From the Perspective of the Distribution of the Chinese

Modern Scientists in the Colleges before and after the AdjustmentおSHEN Deng-miao Abstract: During the adjustment of colleges and departments, three-quarters of C hinese modern scientists were transferred from their own schools, which made a c onclussive influence on their colleges. The action was adopted to break the high e r educational system left by the Republic of China,clear the way for the establ ishment of the new regime's authority in the colleges. The adjustment has result ed in a rupture of the college traditions and the difficulty of the naissance ofmasters.

Key words:adjustment of colleges and departments; modern scienti st; 1952