人體各部位的畫法(第三單元)

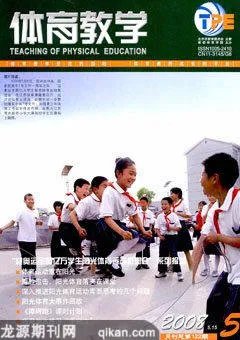

三、手動作變化的畫法

1.手前伸動作

畫手的前伸動作,可以將手與臂畫成一條直線。由于手用力平伸時,手掌要比前臂稍低一些,畫時可將伸直的手臂畫成在手腕處略向下的弧線,并加上拇指。這種畫法在藝術體操動作畫法中使用最多(圖1)。

2.五指分開的畫法

在健美操與現代舞動作中,有很多手指分開的動作,這個動作如果用單線表示就需在手掌上畫五條指頭線,表示手指分開,這樣既不美觀又麻煩,而且顯得繁瑣。可簡化為三根指頭,既可保持動作的大致形態,又比較美觀。如果是畫正面手掌,可畫成四指相連的手套形狀(圖2)。

3.撐的動作變化

撐地的手由于需要用力,掌指關節不觸地,所以應畫成小彎曲線(圖3)。畫后撐動作時,表示指與掌之間的關系要注意手腕彎曲的方向應該向后。

4.握法

手掌握器械的方法(圖4),注意體操動作的正握、反握及內握、外握畫法之間的區別。一般將大拇指一側畫成一段其余四指畫成彎曲的三段。

第三節下肢動作變化的畫法

人體運動中,下肢動作的變化比較多。參與下肢活動的關節主要有髖關節、膝關節、踝關節。當各關節固定時可作各種站立、舉腿動作,當各關節變曲時可作下蹲、弓步、跪撐等動作。下肢是人體主要運動環節,各種站立、走跑跳、騰空翻轉等基本都是下肢完成的。

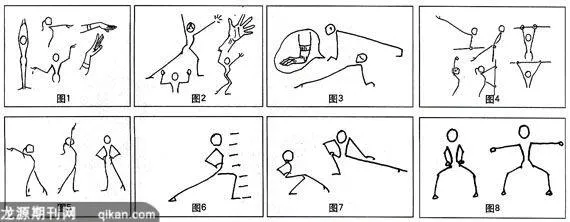

一、各種步伐的畫法

1.兩腳開立

兩腳開立分左右開立、前后開立和大開立。左右開立是兩腳分開距離與肩同寬,重心垂線分為在兩腳之間和在一腳之上。前后開立是一腳在前一腳在后,開立重心可以在兩腳之間,也可以就在一腳之上。大開立兩腳分開比肩寬,重心在兩腳之間,也可以左右移動重心,畫圖時特別注意。開立動作重心移動后出現腳的點地動作。腳的點地動作可分為:前點地、后點地、側點地。畫法如圖(圖5)

2.弓步

弓步分為前弓步、后弓步和側弓步三種。前弓步一般用側面圖表示。武術與體操的前弓步要求后腿全腳掌著地。前弓步壓腿時,要求腳跟提起可以稍屈膝,身體的高度一般畫成5個頭高(圖6)。后弓步一般身體的高度用側面圖表示,一腿伸直,一腿彎曲。側弓步多用正面圖表示,側弓步壓腿時身體的高度約畫3個頭高,由于壓腿時軀干前傾,因此軀干要縮短,肩線要提高(圖7)。

3.馬步

畫馬步一般用正側面圖。高度比例約為6個半頭長。馬步要求兩腳平行,腳尖向前,因此要將腳尖畫得正對前方并稍內扣,在小腿下畫一個小的三角形表示。三角形外邊線與小腿線相連成直線,體現馬步的精神特征。此外,馬步要求大腿畫得接近水平,因此畫時要注意略帶夸張。如果馬步抱拳,畫手臂時要特別注意上臂的透視縮短(圖8)。

二、踢腿、擺腿動作變化的畫法

1.前踢或舉

前踢腿或舉腿動作最好用側面圖表示。根據舉腿要求上體要保持正直,重心在腳上,軀干要畫成挺胸狀態或含胸狀態(圖9)。

2.側擺或舉

側擺或舉腿動作用正面圖表示。支撐腿要畫得稍向內收,這樣重心才穩定。軀干同時向側傾呈“Y”字形以維持重心平衡(圖10)。

3.側踢或舉

斜踢或舉腿動作用正面圖表示。但因為踢腿方向是斜方向,腿的線條產生透視變化,畫時要注意伸長或縮短(圖11)。

4.后擺或舉

后擺或舉腿動作又稱為后踢腿或后舉腿,一般用側面圖表示。要畫成用力抬頭、挺胸的形態。如用正面圖表示,要注意后舉的腿畫在頭上方(圖12)。

三、蹲、跪、跳躍的動作變化的畫法

1.蹲

蹲的動作有半蹲、全蹲、蹲撐三種。

1)半蹲。半蹲動作有并腿與分腿的兩種,畫時高度一般為6.5個頭長。側面圖表示一般比較容易,用正面圖表示會產生透視變形,畫時應該縮短腿的比例(圖13)。

2)全蹲。全蹲動作的高度為4個頭長。全蹲動作分為兩手抱腿、兩手護膝外展。兩手護膝全蹲用正面圖表示,如果用側面圖表示全蹲動作,軀干、大腿與小腿三段形成一個“S”形。“S”形的拐彎處都要畫成圓滑的弧線,膝蓋接近頭(圖14)。

3)蹲撐。蹲撐要求全蹲,手撐地。由于大小腿有一定的粗度,簡化成單線圖時應取其腿中線,大小腿完全的接觸應畫成圖15,線條不能連在一起(圖16)。

2.跪

跪的動作有跪立、跪坐和跪撐三種。全用側面圖表示,跪立高度一般為6個頭長,跪坐高度為5個頭長,跪撐高度為3,5個頭長(圖17)。

3.跳躍

跳躍動作是指人離開地面后在空中所作的不同姿態的動作。根據動作形態可分為挺身跳、屈腿跳、分腿跳、屈體跳等。根據繪圖形式可繪畫正面、側面、斜面圖(圖18)。

四、腳形變化的畫法

腳形的表示方法為線段式和幾何圖形式兩種。根據動作形態分為伸和屈。根據繪圖形式可繪畫正面、側面、背面及斜面圖等(圖19)。

第四節軀干動作變化的畫法

軀干是人體運動的核心部位,是連接上肢與下肢動作的關鍵。人體很多動作是通過軀干的不同方位及姿態變化而體現的。根據軀干的運動形態可作屈、伸、轉體、繞環等動作。

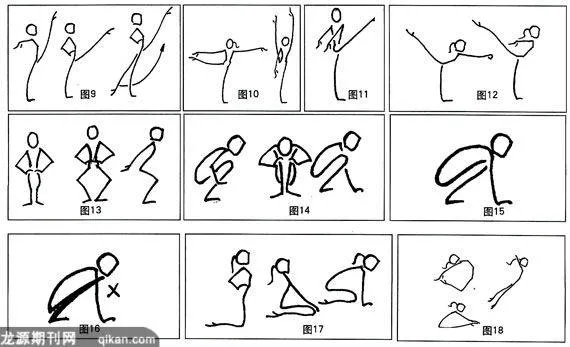

一、體前屈動作的畫法

體前屈動作一般用側面圖表示,高度約畫4.5~5個頭長。用側面圖畫體前屈時注意以下幾點:

(1)如果畫含胸動作,軀干的弧線要畫背脊線。

(2)軀干與腿的連接處不要畫成死角,要有一點弧度,并注意重心垂線應落在腳尖上。

(3)凡是含胸動作應畫背脊線,畫體前后屈動作時特別注意這一點(圖20)。

二、體后屈動作的畫法

體后屈動作與體前屈相比較后屈的角度較小。根據繪圖方位,體后屈動作圖可繪畫正面的體后屈、背面的體后屈和側面的體后屈圖。

畫體后屈動作時,一是腿的線條要稍向前,使身體重心垂線落在腳上,胸的弧線與腰的弧線也要畫得大些。如果體后屈動作用正面圖表示,則需要畫出軀干的透視,頭也只能露出三角形的下頜(圖21)。

三、體側屈動作變化的畫法

體側屈動作,可作左右兩個面的側屈動作。側屈角度一般可達50度左右。根據繪圖和方位只能繪畫正面側屈和背面側屈動作。從側面繪畫側屈動作較難表現。

側屈動作主要鍛煉的部位是牽拉腰側肌群,在畫時應該突出的部位是腰,要盡量突出。容易犯的錯誤是突出了髖(圖22)。

四、體轉動作變化的畫法

體轉動作是繞人體垂直軸進行左右轉動90。以上,根據繪圖方位可繪畫正面的體轉和側面的體轉圖。畫體轉動作一般由兩個圖組合,正面的軀干加上側面的腿,或側面的軀干加上正面的腿。近端的腿線或軀干線互相連接,遠端的斷開(圖23)。

五、體繞環動作變化的畫法

體繞環動作一般用一個繞至體前的動作與一個繞至體后的動作加上箭頭線表示動作的方向與旋轉路線(圖24)。

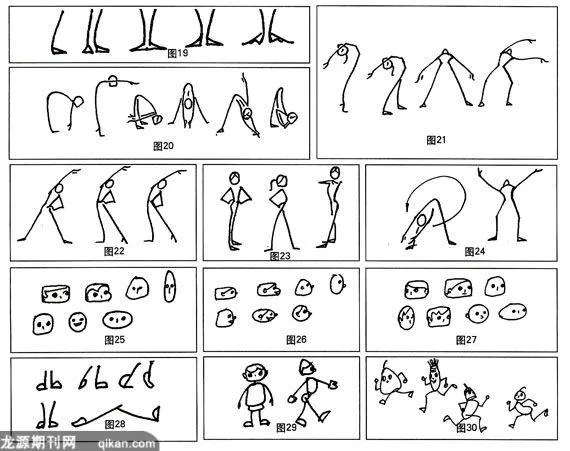

第五節體塊人圖的畫法

體塊人圖也是體育動作簡圖中比較容易畫的一種。這種圖特點突出,剛勁有趣,像動畫片中的機器人和卡通人,特別吸引少年學生。但這種圖對技術性較強的體育動作難以確切表現,一般用于表現徒手體操、游戲及簡單動作變化。

一、頭的畫法

體塊人圖是以兒童體型為依據設計的,頭、胸、髖分別為三大塊,其中頭的比例不是8:1,而是5:1,頭形可以是圓形、方形、橢圓形、梯形。

1.正面頭部的畫法

畫出圓、橢圓、方形頭部以后,在上下一半的位置點上兩個圓眼睛,這兩個眼睛的位置可以任意左右移動。兩眼距離遠是一種形象,兩眼距離靠得近又是一種形象。可添畫頭發在頭形上1/3處,也可以加上鼻子線,更容易分辨頭的方向與透視(圖25)。

2.側面頭部的畫法

和正面圖一樣,側面圖頭部的畫法同樣可以是一個圓形。畫好頭形后,在圓內正中點一個小點表示耳朵的位置。在這一小點與頭外輪廓邊線一半的位置畫上眼睛。用橡皮擦去耳朵的那一點,就是側面的頭部(圖26)。

3.45度斜面圖頭部的畫法

畫頭形后,在圓內正中畫一只眼睛,在靠近頭外輪廓另一邊線畫上另一只眼睛。在圓內畫一條左平右斜或右平左斜的弧線,這是頭發(圖27)。

二、軀干的畫法

軀干畫法和頭一樣,可以畫成一個橢圓、長方形或梯形。這個橢圓長度略小于兩個頭長,寬度略小于一個頭的寬度。根據動作不同和人的形態要求,也可以自己創造軀干的形狀與大小。

三、腿與腳的畫法

腿同樣以單線表示,僅畫兩個頭長。兩條腿與軀干下端相連。站立時兩腿分開約半個頭長。斜面圖的腿線應一條長,一條短。體塊入圖的腳像一個半圓形,也是一個小體塊,形狀可以變化。正面站立時,兩腳同樣呈“八”字形分開,側面站立時,只畫一條腿線。 (圖28)

四、臂與手的畫法

臂同樣用單線表示,約兩個頭長。正面圖的手臂從軀干上端兩側畫出,站立時手臂自然微屈。手也是一個小體塊,可以畫成長半圓、橢圓或手套形態(圖29)。

五、其他形狀的體塊圈

其他形式的體塊入圖包括茄子形、蘿卜形、梨形等等。這些形式的體塊入在漫畫、卡通書上常見,也是動物、植物的擬人化圖。這些圖適合于表現幼兒及小學生的體育活動場面,形象生動、活潑可愛、深受小朋友的喜歡(圖30