休閑消費的影響因素分析及其啟示

摘要:據美國權威經濟部門推測:在今后15年至20年,發達國家將進入“休閑時代”,先進的發展中國家也將緊隨其后。未來學家格雷厄姆·T.T默利托預測:2015年,休閑產業將主導世界勞務市場,并占有世界GDP1/2份額。在我國,休閑消費的需求急劇膨脹,許多城市還將旅游業列為城市的支柱產業。因此對于休閑消費的研究有著越來越深遠的意義。

關鍵詞:休閑消費;影響因素;旅游業

一、休閑消費的含義

休閑消費是指以一定水平的社會、經濟條件發展為依托,以休閑消費主體,休閑消費客體和休閑消費媒體互為條件,相互作用所產生的多種現象和關系的總和。

休閑消費的產生可以分為兩個階段:產業革命前期;工業革命后期。在產業革命前期,原始氏族社會和農業社會,休閑的思想開始萌發,休閑消費只是一種個別現象,是一種奢侈品。休閑消費作為一種社會現象存在的是在工業革命后期,由于技術不斷進步,生產率不斷提高,社會勞動時間不斷縮短,休閑消費具有了大眾意義。

旅游業是個綜合性產業,它包含了許多休閑消費的方式,是休閑產業的支柱產業。旅游業在一定程度上能夠代表休閑消費發展的方向,它不僅在我國特定的環境下表現出典型性,更能表現出在同一環境下休閑消費的共性。而且旅游業是個有相當規模的產業研究起來相對方便。因此,本文以旅游業為例來研究休閑消費。

二、休閑消費的影響因素

(一)高度發達的物質文明對于旅游業的影響

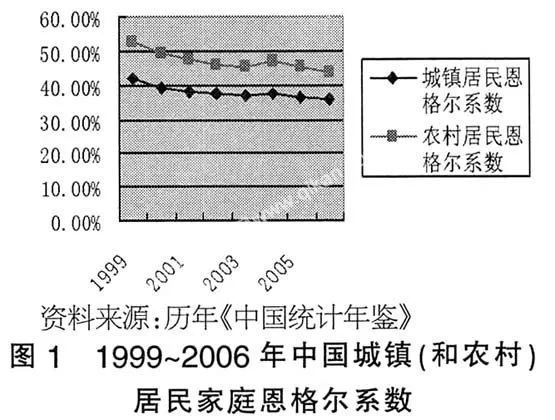

根據需要滿足的層次,心理學家奧德費將人的需求分為了3個層次,即生存需要(existence wants)、相互關系需要(relatedness wants)、成長發展需要(growth wants),簡稱ERG論。由這個理論可以看出,人的需要是從低層次向高層次追求的過程,只有人滿足了基本生存需求,才會追求高層次的精神需求。圖1所示的是1999~2006年我國城鎮(和農村)居民家庭恩格爾系數,即食物支出金額占總支出金額的比例,用于衡量居民生活水平的高低,一般隨居民家庭收入和生活水平的提高而下降。

圖1顯示我國城鎮和農村家庭恩格爾系數逐年遞減。這說明我國居民家庭生活水平和家庭收入在逐年提高。在這總發展趨勢下,旅游業的發展又如何呢?

根據中國年鑒的統計數據,不難發現從1999~2006年,無論從旅游人次還是從旅游收入來看都是逐年增長的。1999年旅游總人次為784百萬,而2006年,旅游總人次上漲到1394百萬。從旅游收入來看,1999年旅游總收入為2831.9億元,而2006年旅游總收入增至6229.4億元。總體上來說也是隨著恩格爾系數減少而增加。由于旅游消費是滿足人類精神需求的一種消費形式,所以當社會生產剩余產品不斷增加,滿足了人類基本需求的時候,人們才會有剩余的物資用于旅游消費。剩余的物資越多,用于休閑消費的可支配收入也越多。

(二)休閑時間的增長對旅游業的影響

1995年,我國實行雙休日;1999年,國務院又頒布了新的節假日管理辦法延長了公共假期。于是一年內形成了3個黃金周,節假日也達到114天。我國城市居民1/3的時間都處在休閑狀態。另外一些在華合資和外資企業按照國際慣例實施帶薪假期制度,所以自制度調整之后,2000年的“五一”就產生了“井噴”現象。這說明我們的市場存在著許多潛在的消費者,他們有消費的欲望但是缺乏休閑時間而無法實施休閑消費。筆者將1995~1998年的國內旅游狀況和1999~2007年進行比較,之所以比較這兩個時間段的旅游發展情況,是因為自1999年2月以后,我國居民的休閑時間明顯增多。根據相關數據統計,1995~1998年期間國內旅游總收入平均每年增長338.49億元,而旅游人次平均每年增長為0.22億人次。1999~2007年,國內旅游收入平均每年增長2107.16億元,是1995~1998年的平均每年增長速度6倍多。另一方面從旅游人次來看,1999~2007年旅游人次平均每年增長0.99億,是1995~1999年平均每年人次增長的4.5倍。由此看來,1999年以后,人們不僅花在旅游上的費用明顯增加,而且有更多的人加入到旅游的行列中來。由此看來黃金周之所以促進旅游業,是因為它提供了充足的休閑時間,滿足了人們休閑欲望。因此可以得出結論,休閑時間的增加可以促進旅游業的良性發展。

(三)科學技術本身對旅游業的影響

20世紀末期,互聯網的出現個人電腦的普及以及信用卡的廣泛使用,使旅游成為最適合網上銷售的產品之一。互聯網擁有海量的信息,可以實現廉價的信息交換,而信用卡可以實現網上支付。這兩種高科技和旅游業相結合,使旅游電子商務成為可能。從消費者的角度說,消費者可以通過互聯網查詢景點信息,全面了解景點情況,并進行酒店機票的預定,甚至還可以根據互聯網上提供的信息制定自己的出游路線進行自助游,真正實現旅游消費的個性化。從旅行社的角度說,旅行社的經營模式發生了革命性的變化,消費者的產品訂購有傳統的“面對面”的模式變為“B to B”(B to B模式主要服務對象是旅游行業和旅游相關行業)、“B to C”( B to C 模式主要是指面向個人消費者在線預定旅游產品和服務,有償使用網站推出的一些專業性咨詢服務和信息服務)和“C to C”(C to C模式主要指在利用網絡平臺實現個人對個人的交易方式)等,可以透過互聯網繞過代理商,直接面對消費者,降低交易成本。

雖然旅游電子商務給旅游業帶來了方便和利潤,卻由盛走衰。以攜程網為例,這曾經是最成功的旅游網站,如今也開始向傳統旅游企業轉型。從消費者的角度來分析主要是因為消費者還未適應先進的支付方式,信用消費和我國傳統的消費心理不相適應。從信息流通的角度分析,許多旅行網站所發布的價格混亂,旅游信息也不豐富,導致消費者不信任。從另一方面看也加大了旅游企業的成本。所以旅游業的發展既要學會應用先進的技術,還要考慮到國情是否適應。

三、休閑消費發展相關建議

(一)大力發展休閑農業

自從改革開放以來,我國經濟飛速發展,貧富差距逐漸擴大。雖然農村人口比重遠遠超過城市人口,但是農村人口人均用于休閑消費卻明顯小于城鎮居民。這種現象主要來源于收入分配的不均勻。雖然人均收入每年都在增加,但是農村居民的增加幅度明顯小于城鎮居民。所以要開發這個巨大的潛在的休閑消費就必須解決提高農民收入。“大力發展休閑農業有利于促進農業產業結構的改善、升級。休閑農業打破了第一、二、三產業的界限,不僅直接對第三產業中的商業,飲食服務業的發展具有極大的促進作用,而且帶動第一、二產業的發展,有助于形成供產銷,旅工農,科工貿產業化生產體系,從而帶動整個地區的農村產業結構的調整和優化”,進而提高農民收入。而且發展休閑農業也能滿足城鎮居民對于休閑的需求。例如,近幾年來比較受歡迎的“農家樂”,休閑漁業以及觀賞林業和采摘林業。這樣既有利于城市居民的資本流向農村,又能促進休閑消費。

(二)調整假日結構

根據黃金周“井噴”現象進行分析得知我國的假日結構實際上是不科學的。由于假期太集中,而且我國居民收入水平早已超過休閑旅游的臨界水平,所以形成了黃金周的高峰期。這種休閑消費的高峰雖然拉動了消費,但是太集中,不利于休閑設施的充分利用。例如,為了滿足黃金周的需求,大量修建旅館和公共設施。但是這些休閑設施只有黃金周21天可以得到充分利用,而對于剩余的幾百天則是一種資源的浪費。而且這種休閑消費的高峰也會導致不安全因素和旅游質量的下降,所以應形成一種均衡的消費局面,我們應該合理地安排休息時間,讓全國所有人處在休閑的狀態。

參考文獻:

1、郭魯芳.休閑經濟學-休閑消費的經濟分析[M].浙江大學