淺析南方林區森林火災撲救指揮體系流程管理

摘要:隨著集體林權制度改革,森林防火面臨著新的問題。對此,應當建立和規范農村森林火災撲救指揮規則流程,提高各級領導應對森林火災處置能力,明確職責,提升指揮水平,保障撲救有序開展,有效遏制森林火災發展和蔓延態勢。

關鍵詞:集體林權制度;森林火災;撲救規劃流程;組織指揮體系;初發森林火災縣、鄉、村;火場余火處理;善后處理

一、編制森林火災撲救指揮規則流程管理依據

第一,根據《森林法》、《森林防火條例》、國務院《關于加快林業發展的若干意見》有關規定編制本規則。

第二,根據《森林防火條例》第四條規定“森林防火工作實行各級人民政府行政領導負責制”。各級人民政府主要領導是森林防火工作的主要責任人,分管領導是森林防火工作的直接責任人。

第三,根據《森林防火條例》第二十三條規定“撲救森林火災,由當地人民政府或者森林防火指揮部統一組織和指揮。接到撲火命令的單位和個人,必須迅速趕赴指定地點,投入撲救。”

第四,撲救指揮遵循:以人為本、安全第一的原則;打早、打小、打了的原則;就近、就地組織的原則;及時、安全、高效的原則。

二、建立合理科學的指揮體系

第一,森林火災撲救指揮實行指揮中心、前線指揮部、一線指揮三級指揮體系。

第二,指揮中心設置。設在同級防火辦,一般設“一長三員”即指揮長1人,成員2-3人,其中協調聯絡員1人,有一定撲火經驗的撲火專家1-2人。指揮長由同級政府或森林防火指揮部領導擔任。

第三,指揮中心職責。與下級指揮中心和前線指揮部保持密切聯系;調度火災情況;做好縣或鄉撲火力量和物資調配;召集指揮部成員和專家組分析火災發展趨勢,提出火災撲救意見和決策;做好上傳下達、火災信息報送工作;做好各指揮部成員單位協調和火場保障工作。當火情趨重時,指揮中心的部分職能可前移到前線指揮部。

第四,前線指揮部設置。盡量靠前指揮,應選擇靠近火災現場,便于掌握火情變化、便于集結調動隊伍、便于通信聯絡、安全有依托的地方。一般設“一長三員”即前線指揮長1人,成員3人,其中協調聯絡員1人,熟悉當地情況村干部1人,撲火專家或有一定撲火經驗1人。前線指揮長由同級政府或森林防火指揮部領導擔任。

第五,前線指揮部職責。負責某一火場的組織撲救;根據火情變化,統一調配一線撲火力量;擬定具體撲救作戰計劃,明確撲救指令。

第六,前線指揮部標志。前線指揮部必須設置明顯的標志,指揮部人員應佩戴袖標或胸牌表明身份,以便于對各種情況的對接及處置。

第七,前線指揮長權限。實行指揮長負責制,前線指揮長具有最高決策權,指揮部一切指令必須由前線指揮長下達,其他人員包括到場較高職務人員無權下達指揮指令,火災信息情況由前線指揮長派專人收集,對外報送。

第八,一線指揮員設置。一線指揮員由前線指揮長指定,一般為經過培訓,具有一定撲火經驗的村干部、快速反應小分隊隊長、應急撲火隊隊長、縣級森林消防隊隊長、鄉鎮領導或林業干部擔任。

第九,一線指揮員職責。接受前線指揮部指令,負責帶領撲火隊員執行具體區段火災的撲救任務。

第十,一線指揮員的素質。熟知林火行為;能夠迅速掌握火情和預計火情的變化,靈活實施撲火戰術;安全撲救意識強,具有一定組織指揮能力。

三、建立村級(個人)初發火災處置職能與權力

第一,第一報警人。根據《森林防火條例》第五條規定“預防和撲救森林火災,保護森林資源、是每個公民應盡的義務”。當公民發現山上著火時,應立即拔打免費電話“110”或“12119”報警,詳細報告火災發生的具體位置、火勢大小并留下聯系電話。同時,盡可能向就近村(村民小組)報告。

為鼓勵火災及早發現,爭取撲救時間,當地政府應當對第一報警人給予褒獎或一定的經濟獎勵。

第二,就近撲救(第一批撲火人)。森林火災發生后,就近的個人或單位可召集就近人員,攜帶鋤頭、劈刀、水桶或山上樹枝等撲火工具,組成義務撲火隊前往火場,臨時推薦一名帶頭人,由帶頭人負責組織對處于初始火場進行潑土、澆水、火緣邊清雜等火場簡單處置。帶頭人為爭取撲救時間,允許攔截過往車輛趕往火場,允許勸說就近男性公民上山撲救。

當火勢較大時,臨時撲火人員不應直接撲打火頭。

不得組織老、婦、幼人員到一線直接參與撲火。

為鼓勵公民撲救火災積極性,當地政府對第一批參與撲救火災的個人或單位應給予表揚;對經動員后仍拒不參加撲救的個人或單位給予批評或媒體曝光,情節惡劣的給予責任追究。

第三,村級撲救。行政村接到報警后,由村級迅速組織撲救,村干部或快速反應小分隊隊長應立即召集撲火隊員攜帶撲火工具趕往火場撲救。

村級撲火隊一旦無法控制火勢時,應立即向鄉鎮政府或森林防火指揮部報告。

四、建立鄉級處置職能與權力

第一,鄉鎮政府或森林防火指揮部接到火災報告后,應立即集結鄉鎮撲火隊和毗鄰村撲火隊做好撲救準備,并與火場保持密切聯系。

第二,預案啟動。當村級撲火隊無法控制火勢時,由鄉鎮政府或森林防火指揮部決定啟動鄉鎮森林火災撲救預案。

第三,成立前線指揮部。前線指揮長由鄉鎮政府或森林防火指揮部領導擔任。

第四,隊伍集結。鄉鎮政府應按鄉級森林火災撲救預案調派鄉鎮撲火隊、毗鄰村撲火隊攜帶撲火工具趕往指定位置。

第五,戰前動員。撲火隊伍集結后,由前線指揮部指定一線指揮員。一線指揮員應向前線指揮部報告人數、攜帶撲火工具及器材、聯絡號碼等情況,授領撲火任務,并進行撲火戰前動員,強調安全注意事項。

第六,實施撲救。一線指揮員應堅決執行前線指揮長命令,帶領撲火隊員趕赴火場實施撲救。

第七,火場通訊。火場通訊以對講機為主,個人手機為輔。前線指揮部、一線指揮員、撲火隊員之間應保持通訊通暢,確保各項指令及時、準確下達。

第八,火情反饋。前線指揮部應隨時掌握撲救情況,森林火災經撲火隊撲救無法控制火勢,需請求上級支援撲救時應及時向上級政府或森林防火指揮部反饋。

第九,后勤保障。鄉鎮政府辦公室應立即成立后勤保障組,具體負責運送撲火隊伍到達火場和撲火人員的飲食及其他物資供應。

五、建立縣級處置職能與義務

第一,縣級政府或森林防火指揮部接到火災報告后,應按照《預案》要求,集結縣級撲火隊和毗鄰鄉級撲火隊做好撲救準備,縣森林防火指揮中心保持與火場密切聯系。

第二,預案啟動。當出現以下情況之一時,由縣級政府或森林防火指揮部決定啟動《森林火災撲救應急預案》、《森林火災撲救指揮規則》。火場跨鄉鎮、縣行政界限危險性大的森林火災;火場延燒4小時尚未撲滅的明火森林火災;造成一人以上死亡或三人以上重傷的森林火災;威脅居民區或重要設施的森林火災;需要縣級支援撲救的森林火災。

第三,成立指揮中心。指揮中心設在縣防火辦,指揮長由縣級政府或森林防火指揮部領導擔任。

第四,成立縣級前線指揮部。縣級前線指揮部由鄉級前線指揮部自然升級形成,前線指揮長由縣級政府或森林防火指揮部領導接替擔任。

第五,撲救增援。縣級政府或森林防火指揮部按縣級森林火災撲救預案調派各級撲火隊增援,按隊伍集結、戰前動員、實施撲救的要求參加火災撲救。

第六,后勤保障。縣級政府辦公室應立即成立后勤保障組,具體負責運送縣級增援撲火隊伍到達火場和撲火人員的飲食供應。

六、建立火場處理機制

第一,火場清理。前線指揮部應留足力量或撲救預備隊,指定專人帶隊負責火場清理。清理工作應與撲火同時進行,當撲火隊向前移動時,必須留下人員清除余火,各撲火隊將明火撲滅后,撲火人員不能馬上撤離火場,應對自己任務段10-50米寬范圍內的余火進行一次徹底清除,嚴防死灰復燃。

第二,火場看守。撲火隊撤出火場時,前線指揮部應安排足夠人員,指定專人帶隊負責看守火場,火場看守一般由所在的村、場、林權單位負責,人員不足時,由鄉、村級撲火隊員負責。看守時間及責任落實到位到人,白天每200-300米火線部署一名,夜間每100-150米火線部署一名。一般荒山和幼林地起火監守12個小時,中齡林、成齡林地起火監守24個小時以上。火場看守指揮員應報上一級森林防火指揮部備案。

第三,人員撤退。森林火災撲滅后,由前線指揮部下達撤退命令,一線指揮員要收攏人員,集結隊伍,清點人數,檢查撲火工具及器材,做到有組織、分批次進行,確保人員、車輛安全,并將撤退情況向前線指揮部報告。

七、建立火災善后處理機制

第一,發生森林火災后,森林公安部門應根據前線指揮長命令立即介入案件調查。對查處難度較大的火案,可成立由森林公安、監察及相關業務部門參加的聯合調查組,進行調查處理。對責任人的責任追究按有關規定執行。

第二,森林火災撲滅后,當地政府應當進行認真總結,內容包括森林火災撲救工作基本情況,撲救火災主要經驗及撲救火災組織指揮存在主要問題等。一次性過火面積20公頃以上的森林火災或發生人員傷亡事故的森林火災,所在政府要向上一級政府寫出專題報告。

八、建立市(省)級火災撲救指揮流程

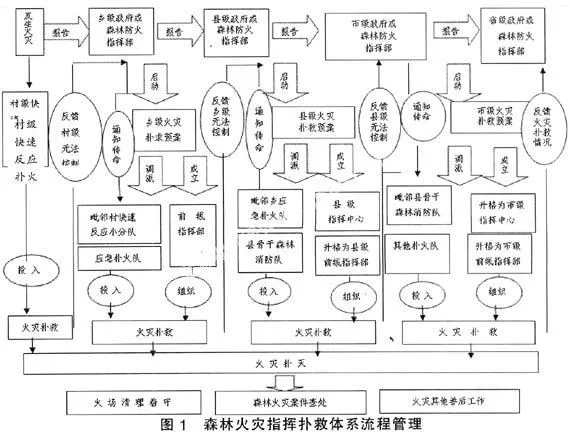

根據林火發展趨勢,按規定應該及時上報市、省更高1-2級單位的火災,縣人民政府或森林防火指揮部,則按流程規則啟動上報程序逐級上報,不得延報或隱瞞不報,詳見森林火災撲救流程圖。

九、南方林區森林火災撲救指揮管理流程圖(見圖1)

(作者簡介:福建省清流縣森林防火指揮部)