美國大學招生考試制度的發展及其特點分析

[摘 要] 美國大學招生考試制度在經歷了早期實踐和20世紀的改革兩個重要階段后,形成了現代教育考試制度的雛形。這種現代大學招生考試制度具有“能力立意”取向、提供多次考試機會、注重考生綜合評價等優點,但同時又存在一定的缺陷。

[關鍵詞] 美國 大學招生 考試制度

大學入學考試制度不是一個單純的選才問題,也不是一個孤立的教育現象,它受制于各國深層的社會背景因素,從而呈現出不同的特點。美國高等教育是世界上最發達的,以培養出美國乃至世界一流人才而著名,其前提和基礎就是入學考試首先為大學選拔了合適的人才。具有美國本土特色的高等教育考試制度的建立始于美國獨立戰爭,在南北戰爭之后獲得了長足的發展,因此南北戰爭就成為美國大學入學考試制度縱向考察的起始點。

一、美國大學入學考試制度的創建及早期實踐

在南北戰爭之前,美國高等院校多為地方所辦,各校學生一般不超過100人。當時的入學考試由各校自主舉行,一般采用口試方式,由校長和教授主考,最后由校長做出錄取與否的決定。

南北戰爭后,各類高等院校特別是農、工學院等獲得了長足的發展。19世紀末,高等院校增至200多所。這個階段,大學取消入學考試,1870年開始實行“證書錄取”制度。大學首先對本地中學進行考察,符合條件的,便與之建立“認可關系”。從“認可中學”獲得畢業證書的學生,可以不經過考試直接進入大學。19世紀90年代,這一制度遍及全國。

19世紀末20世紀初,“證書錄取”制度逐漸向“綜合選拔”制度發展。1900年11月,大學入學考試委員會成立。次年6月,舉辦了第一次跨州的統一入學考試——學業成就考試(簡稱AT測驗)。考試科目為英語、法語、德語、意大利語、拉丁語、希臘語,歷史、數學、化學和物理等學科。次年增加了西班牙語、解剖學和地理。1926年,“大學入學考試委員會”將“學業成就考試”改為“學習能力測試”(Scholastic Aptitude Test,SAT),用來檢驗學生是否具備在大學學習的能力。考試的大部分題目是多項選擇題,有定義、算術、分類、排列、類比、邏輯推理和段落閱讀等9個分測驗。1928年分測驗壓縮為7個。1929年分成兩個獨立的部分,一個是測量語言能力,另一個是測量數學能力,分別報告兩個部分的成績。

二、20世紀中期以來的改革與發展

1947年,美國教育理事會、卡內基促進教學基金會與大學入學考試委員會在普林斯頓創建了教育考試服務中心,從此承擔了SAT與AT的編制與實施工作。

1950年,曾參與ETS工作的林奎斯特(Lindquist)教授認為,SAT考試過于強調測試學生潛在的學習能力,而遠離高中的課程和教材,不利于引導學生在高中階段認真學習。于是林奎斯特教授與他人合作,創立了一項與SAT不同的“美國大學入學考試”(American College Testing Program,ACT),用來了解高中畢業生的學習水平,以便分班時安排不同難度的課程。

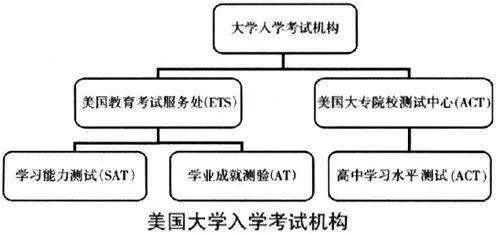

從此,美國的大學入學考試機構就形成了分別承擔SAT與ACT兩項考試的ETS和ACT兩大組織體系(見下圖)。

1989年,ACT考試進行了改革。改進后的ACT考試具有以下三個特點:

第一,反映高中階段教學的情況,預測學生進入大學后的學術能力。美國普通教育沒有統一的教學大綱和教材(每個學科流行教材近50種),ACT認真研究了各種教材,并力求在知識與能力之間尋求一個平衡點。ACT強調,學生升入大學所具備的知識和能力,是通過整個學校教育過程獲得的。

第二,綜合考查學生的閱讀理解能力和根據文意進行推斷的邏輯思維能力。英語增加了修辭能力的要求,數學的總題量和難題量都有所增加,目的在于提高考試的區分度。

第三,完善分數報告系統,充分發揮考試信息的作用。報告的分數項目細化,既為教師掌握教學水平、學生確定升學與擇業計劃以及大學的選課提供了參考,也為大學入學選拔人才并依據學生成績分班等提供了詳細的背景材料。

1994年以后,SAT和AT考試合并為SAT-I和SAT-II。

三、美國大學入學考試制度的現狀

1. 美國大學入學考試的組織管理

美國大學入學考試的組織體系由民間考試機構和大學招生委員會構成。負責大學入學考試的民間機構是美國教育考試服務處和美國大專院校測試中心。這兩家考試機構為非營利性的社會中介組織,是由民間團體自發興辦的,無政府撥款,在考試實施過程中,自行處理有關業務問題,不受政府干預,以其特有的考試質量和聲譽維持考試機構的存在與發展。

(1)教育考試服務處

美國教育考試服務處成立于1941年12月,總部設在新澤西州的普林斯頓,負責舉行SAT考試、研究生入學考試、托福考試、法律大學考試等多種考試。該中心擁有試題命題、審核和考試實施、評卷的一系列管理和行政權限。

(2)大專院校測試中心

美國大專院校測試中心負責ACT考試。該測試中心有專門的大學入學考試委員會,其性質與ETS一樣,是具有獨立法人資格的非營利性組織,以提供評價服務為宗旨。

(3)大學招生機構

美國大學具有高度自主權,可以獨立組織大學入學考試(社會統一考試之外的其他形式的考試),進行自主招生。高校一般設有專門招生機構:招生委員會或招生辦公室。招生委員會和招生辦公室具有業務和行政雙重性質,它的一項重要職能就是制定招生錄取的標準,在發揮招生考試管理的職能時,可視之為國家考試機構體系的一個重要組成部分。

2.美國大學入學考試制度的類型結構

美國高等學校分為三種類型或三個層次,各類型或各層次的學位計劃、培養目標和課程設置都有各自的任務,因而采取不同的招生和選拔方式。不同的招生、考試和錄取方式就構成了不同的考試制度類型。

第一種類型是“英才選拔型”。實施這種考試制度的主要是一些著名私立大學和州立大學。這類大學以培養創新研究人才為主要目的,為了保持一流的科研和教學水平,大學往往要對申請者進行嚴格的選拔。被選上的學生一般都具有較高的智力水平和學習能力,入學后學生的淘汰率也較低。

第二種類型是“寬進嚴出型”。實施這種考試制度的一般是以培養工程設計和研究人員為目標的州立大學。這類大學實行的是“入學后的篩選政策”,對入學條件沒有嚴格的限制,但在入學后,學校會根據要求對那些達不到標準的學生進行逐年淘汰。

第三種類型是“開放型”。采取開放型錄取方式的學校大多是兩年制社區學院,以培養生產工藝人員為主。這類大學的招生錄取政策較為開放,有些學校不要求考試,申請者可直接進入大學學習,為所有達到高中畢業水平的成年人提供接受高等教育的機會。

3.美國大學招生錄取的綜合評價方法

美國大多數高校在招生錄取過程中,除了要求申請者呈遞SAT和ACT成績報告單外,還要對他們進行全方位的審查,是一種綜合性選拔制度。審查資料(即入學條件)主要包括:

(1)審查中學成績。它占整個比重的30%左右,中學向大學呈送的學生成績,是中學各門學科成績的總平均分,分為六個等級(從最高A級到最低F級)。一般大學都要求考生在“C”以上的成績。有的高校每年招收的新生在中學里名次都排前30名。

(2)審查入學考試成績。各大學對入學考試的項目要求不同,大致分為三種:第一種,要求參加SAT和ACT兩項考試;第二種,要求參加大學指定的一項考試,有的大學也允許考生從兩項中自選一項;第三種,不要求參加任何考試。

(3)審查并評定入學申請書和推薦信。推薦信的形式有表格式和書信式兩種。其內容主要包括以下幾點:①推薦人和被推薦人的關系,認識的時間;②推薦人對被推薦人的了解程度,是十分了解還是一般認識;③被推薦人的表現,如學習、個性特長、興趣、勞動、社會服務精神、社會交往能力、領導能力等;④推薦人的意見。

(4)面試。面試內容比較簡單,教師主要通過對話了解考生的能力、個性、興趣、特長等方面的情況。面試印象在選拔中也占有較大比重。

(5)大學招生中的特殊標準。學生只要在某方面有特殊才能(特別是音樂、美術、體育方面),就可以被免試錄取(包括名牌大學)。如美國中學高年級一般都有辯論隊,如果哪位學生有出色的辯論才能,可以直接進入一流大學。

(6)其他。錄取學生時十分強調學生的非智力因素和道德品質,比如學生的特殊技能、道德品質、社會服務態度等。如果一個考生各項成績都很好,而其非智力素質或道德品質不好,也會被拒絕錄取。

四、美國大學入學考試制度的特點

1.考試命題的“能力立意”取向

美國沒有國家統一考試,沒有全國統一規定的中學教學大綱,因此中學教學水平參差不齊,實施大學入學考試的ACT和SAT等都屬于學術傾向性測試,考查學生是否具備進入大學學習的能力,而不是考查學生在中學階段學到了多少知識。因此考試內容極為廣泛,形式靈活多樣,是典型的能力型考試。SAT考試改革延長了考試時間,減少了試題數目,以加大內容的深度和對試題的思考時間。試題要求中出現了400~850字的長文,可以出現對同一事物的兩種不同觀點或從兩個不同角度寫作的文章,以加強對批判性思維能力的考查。總體來說,美國的大學入學考試制度體現了“能力立意”的價值取向。

2.每年提供多次考試機會

一次考試在操作上簡便易行,但是在一定程度上不能完整地呈現考生整個學習生涯的全面情況。多次考試可以提高測量的效度,減少學生的考試壓力,有利于學生真實能力的發揮,從而提供可靠的成績報告結果。SAT考試每年舉行6次,ACT考試每年舉行5次,考生可以重復參加相同科目的考試,選取自己最理想的成績來申報大學。

3.能力預測

美國大學入學考試的目的是為了預測考生是否具備進入大學學習的能力,預測考生的專業特長,而不是為了淘汰學生而進行的競爭選拔型考試。

4.注重對考生綜合評價

考試尤其是筆試考查的主要是學生的認知能力和智力發展水平,而難以考查出學生的某些個性特征,比如科學態度、學習興趣等。綜合評價一個考生的素質情況是美國大學入學考試的一大特征,也是世界各國大學招生方式的明顯趨向。美國大學錄取考生在考查其基本成績(SAT或ACT)的同時,還非常注重他們的非智力素質,比如考生的個性、特長、興趣、創造性、道德、意志力、參加課外服務活動等情況。在科學競賽、藝術、體育等社會活動中表現優異的考生往往會受到大學的格外青睞。

5.局限性

首先,美國大學多為私立的,除了兩大社會機構提供的SAT和ACT成績之外,各校自行招生,各自確定招生條件,考試內容也完全不同。這使得中學不得不針對各大學開設不同班級,不同班級又開設不同的課程,以應付考試。由大學委員會發起的對1995~1996年4 000多名SAT考生進行的抽樣調查結果顯示,其中有500多名考生在課余時間參加了正式的應考培訓,這無形中增加了中學教育和考生的負擔。同時,這也造成各校教學水平參差不齊,無法對學校辦學水平和學生質量進行整體評估。

其次,大學入學考試多注重對智力與能力的測試,與高中課程相脫節,不利于引導學生在高中階段認真學習,造成中等教育質量偏低,學生缺乏各項基本技能。美國各州也曾普遍對SAT測試的功能產生過懷疑,因為SAT測試結果不夠明確和具體,所以不能為學生以后的獨立學習提供指導。1989年美國教育考查所對全國140萬名9~17歲的中小學生進行調查后發現:閱讀方面,有60%的17歲學生看不懂他們在初高中階段所學的課文和報刊文章;科學方面,有59%的17歲學生不會運用他們所學到的知識去解釋教科書中的問題;數學方面,有49%的17歲學生竟然不知道“10的80%”是大于10還是小于10。1991年4月布什總統在《美國2000年教育規劃》中提出將英語、數學、科學、歷史和地理5個科目確定為核心課程,也是針對學生在基本知識和技能方面的缺陷提出來的。中等教育質量低劣,又直接影響到高校的教育質量,導致許多高校一再降低標準,招收不合格的新生入校,然后又為他們補課。據統計,1994年四年制高校中已有90%的學校開設了補習課程。同時,國內注冊學生需要補課的人數一直徘徊于1/3到1/2之間。這種情況導致同期上大學的學生中,近一半人難以在四年內獲得學位。

再次,美國民間機構組織的大學入學考試(SAT測試)是“基于智力測量的高等教育選拔考試”,這就無法避免“SAT考分緣于種族和家庭收入水平背景出現分層”的現象,從而降低了考試的區分度。

參考資料

1 Donald E. Pow