北京市產業結構的歷史回顧及現狀分析

樊艷云

摘要:在利用統計數據回顧改革開放以來,北京市產業結構變化趨勢的基礎上,依次具體分析了北京市三次產業的現狀:都市型現代農業強勢發展;高新技術產業成為第二產業的主體;第三產業篷勃發展,經濟增長貢獻率躍升。最后分析了其存在的問題。如:產業發展重點不突出,潛力產業尚待培育;產業規模經濟效益尚未充分形成;中心區產業布局過密等并給出了相關對策。

關鍵詞:北京市;產業結構;第一產業;第二產業;第三產業

中圖分類號:F127

文獻標志碼:A

文章編號:1673-291X(2009)33-0132-04

改革開放三十一年來,北京的經濟建設取得了舉世矚目的重大成就,人民的生活水平不斷提高。與北京經濟持續快速增長相伴隨,其產業結構也發生了一系列意義深遠的巨大變化。

一、北京市產業結構的歷史演變

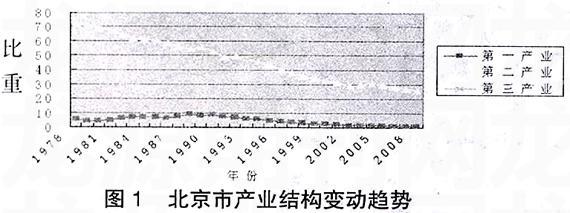

改革開放以來,北京的產業結構經歷了比較大的變化。從長期的變動趨勢來看,三次產業之間的比例關系有了明顯的改善,產業結構日趨合理(見下圖)。第一產業在GDP中的比重呈現先上升后下降的態勢,同時內部結構得到較大改善,傳統農業所占比重不斷下降,都市型現代農業強勢發展;第二產業的比重經歷了持續下降的過程,由1978年所占比重高達71.1%變化為2008年的25.7%,下降幅度高達45個百分點;第三產業在國民經濟中的比重則處于不斷上升的過程之中,增加值由1978年的23.7%大幅上升至2008年的73.2%。

由上圖可知,改革開放以來,北京市產業結構的變動,可以分為i個階段:第一階段是從1978—1989年。這一階段第一產業比重先下降后有所上升;第二產業比重開始明顯下降,1978年其比重為71.1%,1989年為55.3%,下降了15.8個百分點;第三產業比重上升迅猛,從1978年的23.7%上升到1989年的36.3%,上升了12.6個百分點。這一階段北京市的產業結構正處在一個較為明顯的調整時期,產業結構逐步得到優化。第二階段是從20世紀90年代初期至2000年,這一階段是北京產業結構大調整的十年,第一產業的比重繼續下降,由1990年的8.8%,下降到2000年的2.5%,下降了6.3個百分點;在第二產業比重快速下降的同時,第三產業比重快速攀升。1995年北京第三產業增加值首次超過第一產業與第二產業增加值之和。第三階段是2001年至今,這一階段中第一產業的比重穩中有降,第三產業比重繼續上升,自2006年第三產業的比重突破70%之后,2008年這一比重更是升至73.2%。

從改革開放以來,北京市產業結構變動的總體情況看,第一產業、第二產業比重趨于下降,第三產業比重快速上升,產業結構不斷得以優化。這種變化與首都經濟社會發展戰略的演變相一致。從建國以來至20世紀70年代末期,北京的經濟建設始終是以發展大工業為指導思想。在這種思想指導下,北京迅速成為我國重要的新興工業基地,實現了從“消費城市”向“生產城市”的轉變。這種轉變的效應是雙向的,一方面,“大工業”戰略為促進經濟和社會的發展作出了重要貢獻,但同時也帶來經濟結構不合理、資源消耗過度、生態環境惡化等一系列問題,北京一度成為世界上空氣污染最嚴重的十大城市之一,極大影響了首都功能的發揮。面對這一嚴峻形勢,在充分論證的基礎上,產生了“首都經濟”的概念。“首都經濟”的實質是“推進產業結構升級調整,產業結構優化升級的基本思路是:發展和完善‘三、二、一的產業格局,進一步提高第三產業在GDP中的比重,同時保持強大的工業。保持建筑業在國民經濟中的支柱產業地位,在全國率先實現農業現代化。”因此,北京當前產業結構的變化總體上是符合首都經濟的定位的。

二、北京市三次產業現狀分析

1第一產業實現了戰略性結構調整,都市型現代農業強勢發展

北京市按照京郊農村城市功能拓展區、城市發展新區、生態涵養發展區的功能定位特點,調整農業生產區域布局,大力發展精品農業、節水農業、觀光農業、設施農業等都市特色產業。北京農業已從單一生產功能向生態功能和生活功能拓展。此外,2008年北京奧運會的召開,也極大地促進了第一產業的發展。《北京城鄉發展報告(2007--2008)》藍皮書指出,奧運會加速了北京農村產業結構的調整,其中都市型現代農業建設已初具規模。2007年郊區農業通過布局調整、特色培養、功能開發以及科技創新,種植園林化、管理精密化、布局規模化、產品特色化的都市型現代農業特征進一步顯現。2007年前三季度,全市完成農林牧漁業總產值171.8億元,同比增長3.7%。

農業生產規模逐步縮小,農業科技含量增大,效益提高。北京市在城市發展加快,農業用地減少情況下,調整種植結構,增大科技含量。“十五”期間,農業科技進步對經濟增長貢獻率超過60%。在農業總量收縮的同時,結構調整效益顯現,到2007年9月底,全市郊區農業觀光園達到1238個,同比增長36.6%;觀光采摘收入7.07億元,同比增長27.9%。民俗旅游接待856.9萬人次、收入達到3.39億元,同比分別增長32%、35.5%。觀光園和民俗旅游分別吸納就業3.8萬人和2.1萬人,農民從業人員報酬分別增長15.3%和38.3%t31。

2第二產業結構明顯改善,高新技術產業成為主體

北京市走新型工業化道路,加快形成以高新技術產業和現代制造業為主體,以優化改造后的傳統優勢產業為基礎,以都市型工業為重要補充的新型工業結構。

首先,資源型工業發展的控制成效明顯。北京市加快不符合首都功能定位產業的搬遷調整步伐,有序推進首鋼壓產及調整搬遷工作,關停了北京焦化廠、有機化工廠、化二股份公司等企業,退出小造紙、小印染、小鑄造等行業,淘汰了落后工藝設備。從1999—2004年,北京每年都有20~30家資源開采型及資源加工型企業從四環內遷出。2005年,已有八十多年歷史、對北京財政貢獻率一度占到1/4的首鋼的遷出,更是為首都清新和諧的發展帶來了契機。現今,煤炭開采和選礦業、黑色金屬礦采選業的企業數量已經大大減少,2007年上述企業數僅為25家和8家。

其次,工業結構顯著改善,工業由傳統重工業發展到以汽車、電子為主導的現代制造業。改革開放以來,北京工業發展戰略進行了一定調整,汽車、電子工業蓬勃發展。1979--2008年,工業增加值年均增長9.3%,汽車年產量從1978年的l_8萬輛增加到2008年的76.6萬輛,其中轎車從無到有,從1999年的1萬輛增加到2008年的28.3萬輛;手機產量從2000年的1 549.6萬臺增加到2008年的2.1億臺;微型電子計算機從1983年的0.3萬臺增加到2008年的691.7萬臺。

北京市通過政策規劃引導,大批適合首都功能和資源特點的高新技術企業、現代制造企業、現代服務業企業迅猛發

展起來,形成北京新的支柱產業。第一,以汽車為龍頭的現代制造業增勢穩定。自2002年,韓國現代汽車落戶京郊順義,2004年奔馳進駐亦莊之后,現代制造業得到較好發展。現今。交通運輸設備制造業和醫藥制造業發展態勢良好,汽車業成為工業生產的最大亮點,2009年上半年共生產汽車58.6萬輛,同比增長25.3%,其中轎車生產24.2萬輛,增長47.2%。第二,以中關村為代表的北京高新技術產業,形成極具活力和發展潛力的產業鏈。二十年來,中關村高新技術產業年均增長速度達到了40%。1988年高新技術企業總收入為14億元,2007年超過了9 000億元,占全國54個國家級高新區的1/7,高新技術產業增加值1 600億元,相當于北京市GDP的18%。企業研發投入占銷售收入的比重達到4.5%,高出全國企業平均水平約4個百分點。在軟件、集成電路、計算機和網絡、通信、生物醫藥、能源環保等重點領域形成國內優勢產業集群。軟件、集成電路設計產業收入均占全國的。1/4。自主知識產權操作系統、信息安全、重點行業應用軟件等市場占有率位居國內第一。研發、信息服務、創意設計等高技術服務業經濟規模已經達到中關村總量的一半左右,在全國率先實現了向高技術服務業轉型。連續四年新增年銷售收入超億元的企業100家以上,年收入超億元企業總數已超過800家。上市公司總數達到106家。

3第三產業發展迅猛,經濟增長貢獻率明顯躍升

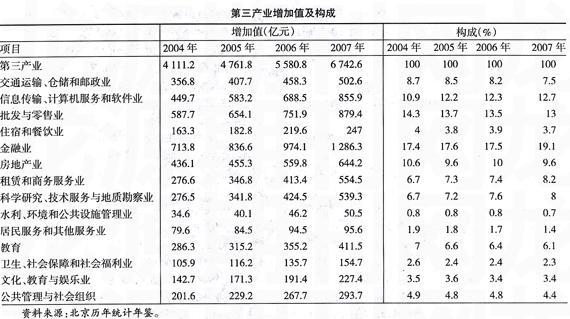

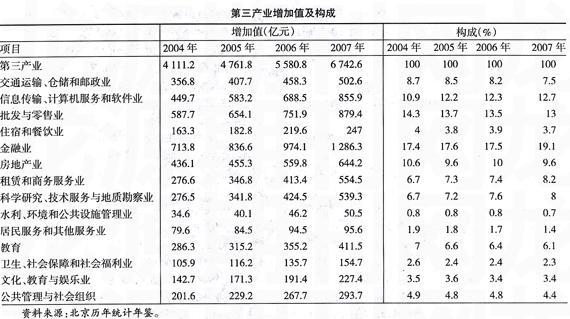

北京第三產業內部結構不斷優化,其內部結構產值及所占比重如下表所示。由下表可知,在第三產業中,金融業、批發與零售業、房地產業、信息傳輸、計算機服務和軟件業占較大比重,且金融業、信息傳輸、計算機服務和軟件業呈不斷增長的勢頭。

.

第三產業由以傳統服務業為主發展為以現代服務業為主。1952--2008年,第三產業年均增長11%。其中改革開放前的1952—1978年年均增長8.8%,改革開放后的1979—2008年年均增長13%。三十年間現代服務業增長迅速,金融業增加值年均增長18.6%,占第三產業的比重由1978年的7.4%提高到19.4%;房地產業增加值年均增長13.8%,占比由3.5%提高到8%。2001--2008年,科學研究、技術服務與地質勘察業,信息傳輸、計算機服務和軟件業,租賃和商務服務業年均增速分別達到17.9%、17.6%和15.8%。2008年,全市現代服務業實現增加值5 358.9億元,占GDP的比重達到51.1%,比2004年提高6.7個百分點。在第三產業中,現代服務業體系初步形成,成為促進北京經濟快速發展的重要力量。2008年,北京現代服務業實現增加值5 358.9億元,占地區生產總值的51.1%。金融、信息服務、科技研發、商務服務等生產性服務業加快發展,知識密集、資本密集、技術密集特征凸顯。

文化創意產業成為新的增長點。資料顯示,2007年北京文化創意產業實現增加值992.6億元,占全市GDP的10.6%,文化創意產業從業人員約900萬,成為北京經濟發展的重要支柱和最活躍、最具增長潛質的產業。北京文化創意產業發展主要呈現四大特點:一是多元支撐形成產業新格局,軟件、網絡及計算機服務,新聞出版,設計服務和廣播、電視、電影等四大優勢行業成為北京文化創意產業發展的主體力量。2007年,四大行業實現的增加值占全市文化創意產業的比重達到78.4%。文化藝術、旅游休閑娛樂、廣告會展、藝術品交易等其他文化創意產業表現出良好發展態勢。二是產業創新催生發展新亮點,依托豐富的科技資源,北京文化創意產業創新步伐加快,動漫游戲、數字出版、數字新媒體等一批新業態發展迅猛。三是特色聚集打造產業新優勢,中關村軟件產業先導基地、798藝術區、石景山數字娛樂產業基地等一批特色鮮明的集聚區逐步形成,成為北京文化創意產業的重要空間載體。四是國際化戰略推動產業新跨越,文化創意產品出口規模日益擴大,尤其是軟件、圖書、影視等行業的產品出口量居全國前列。

三、三產結構存在的問題及對策

第一,產業發展重點不突出,需積極培育潛力產業。健全的產業結構應是以戰略發展產業為核心,各產業間相互銜接、系統優化和良性循環的有機整體。目前,北京并沒有形成完整的戰略發展產業體系,在經濟結構調整中,較多強調產業的全面升級,較少考慮對潛力產業的選擇和培育,致使產業結構缺乏梯次性配置,產業融合程度低,關聯效益不高。我們應明確主導產業、支柱產業和潛力產業,打造"434"產業架構,實現產業結構升級。“十一五”時期,北京的產業發展需要強化創新和提升能級。為此,應把電子信鼠產業、汽車制造業、金融業、文教衛生產業作為重點發展的主導產業,努力做強做大;把石化新材料、房地產業和社會服務業作為支柱產業,加以改造和提升;把生物制藥、精密儀器、包裝印刷和旅游體育等產業作為未來發展的潛力產業,進行培育和扶持。

第二,產業技術進步不快,規模經濟效益尚不充分。2003年,北京市高新技術產業研究開發費用占銷售收入的比重僅為2.27%,而世界500強企業的這一指標一般為5%。10%,電信、醫藥等行業更是高達20%以上。可見,北京產業研發投入相對較低,企業缺乏核心技術,創新能力不強,發展后勁相對不足,在高端產品開發方面沒有大的突破,規模經濟效應難以實現。政府應積極加以引導,對高端產品開發研究進行扶持,加大投資力度。

第三,城市中心區產業布局過密,開發區產業集聚效應尚待加強。我們知道,北京的人口和經濟活動主要集中于占全市土地面積8.15%的城區和近郊區,產業布局呈現出典型的“中心城區高度集中”特征。我們應建設“一心、一環、兩帶、三線”,優化產業布局。在繼承發展城市傳統中軸線和長安街沿線十字軸的基礎上,在三環以內重點發展以金融保險、會展旅游和信息服務為核心的現代服務業,形成全國、乃至全球的“世界級服務中心和文化、教育、科技創新中心”。以沿四、五環分布的中關村“一區七固”為依托,在城市核心區外圍構建“高新技術產業環”,重點發展高科技產業、現代制造業、都市型工業和科教文化產業,形成以中關村和亦莊為核心的全球一流的高科技產業研究開發基地、技術創新基地、知識產權服務基地和技術產權交易市場。重點發展環保、光機電一體化、生物制藥等高科技產業,形成北起懷柔、密云、順義、通州、亦莊,東南指向廊坊、天津,與區域發展方向相一致的“東部產業帶”;整合西部資源,形成與北京西部山區及延慶、昌平相聯系的“西部生態發展帶”,重點進行以生態保護為前提的調整改造,各級城鎮主要發展高新技術、高教園區等環保型產業。以電子城科技園為基點,沿京密公路向順義、懷柔、平谷、密云方向延伸,建設“東北軸線”;以北京經濟技術開發區為基點,沿京津塘高速公路向東南延伸,建設“東南軸線”;以豐臺科技園為基點,沿京開高速、京石高速(京廣鐵路)向西南延伸,建設“西南軸線”。

[責任編輯陳丹丹]