于曙光與書畫藝術

沈 鵬

于曙光

于曙光,1944年4月生于河北磁縣,祖籍四川樂至縣。現為中國書法家協會理事,擔任中國書協中央國家機關分會常務副主席兼秘書長。曾任中國書協編輯出版部副主任、《中國書法》雜志副社長、中國書協辦公室主任、研究部主任、中國書協編輯出版委員會副主任、學術委員會秘書長、評審委員會委員,并為中國書協書法培訓中心教授。此外,還是中國美術家協會會員、中華詩詞學會會員、中國琴會理事、北京古琴研究會副秘書長。

我熟悉于曙光已有多年。他曾任中國書協辦公室主任等職。他敬業樂群,是一位“藝術細胞”豐富的書法家。他研究王羲之《蘭亭序》下過苦功,編著了《天下第一行書》。他說曾經背臨“蘭亭”達二百余通,這對他研究工作起到重要的基礎作用。我主編的《美術向導》特載了他這本書中的技法一節,讀者反應他研究的切實認真,得“蘭亭”筆法結體的真髓。于曙光還擅長國畫及篆刻,這對他的用筆、用墨、用紙豐富書法的表現力有好處。他還喜歡古典詩詞和民族樂器,這些藝術也對他的書法起到潛移默化的影響。

周俊杰(中國書協學術委員會副主任)

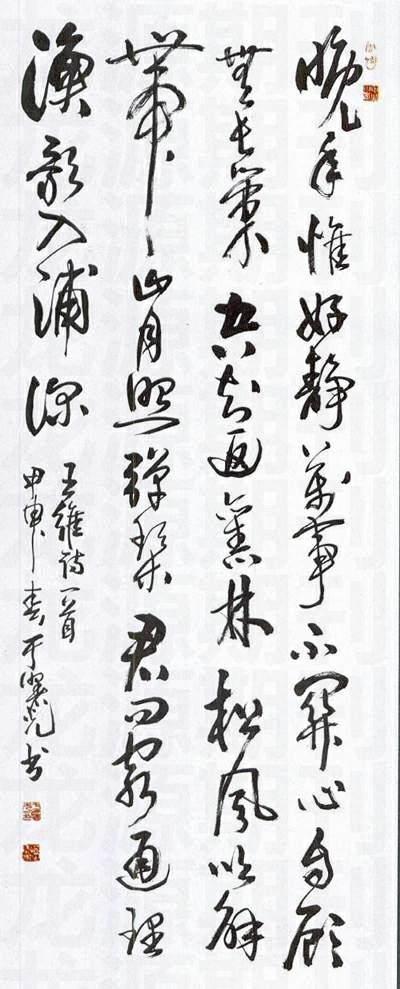

于曙光研究王羲之“蘭亭”富有成果,我曾經贊譽他的著作《天下第一行書》為“學王津梁”。他早年寫得一手標準晉人清雅雋美風格,下筆頗為不俗,但他并未一味地拜倒在“二王”腳下,他在王的基礎上揉進碑意方筆的沉雄和張芝、黃山谷的率意自然天成、巧拙互補、感情強烈。其作品神暢、氣足、空靈、清靜,有幾分超脫之意。我還很欣賞他的小楷,平穩中不乏姿態,又頗有幾分天真爛漫之氣。讀曙光書如入山林,盡聽溪水潺潺,飽覽山云變化之詭譎,使人物我兩忘。此時此刻,再讀到他的詩:“巖邊問喬松,何為生獨臂?靠山為山蔽,呼雷遇雷擊。夾縫苦生長,俯仰笑天地……”黃山之大美竟被借喻到人生的感悟!他在艱辛復雜的藝海中搏擊笑傲,艱難地跋涉。他的詩中又有道:“水到窮處自為竭,天地何須為惻君?暝霞催我出山林,心中郁郁似撫琴。七賢之中留我影,何必與世苦爭春!……”這又是一種對世態的感悟與無奈。他用極強的毅力苦學、苦究、默默地走自己的超凡脫俗之路。

王玉池(中國書協學術委員會委員):

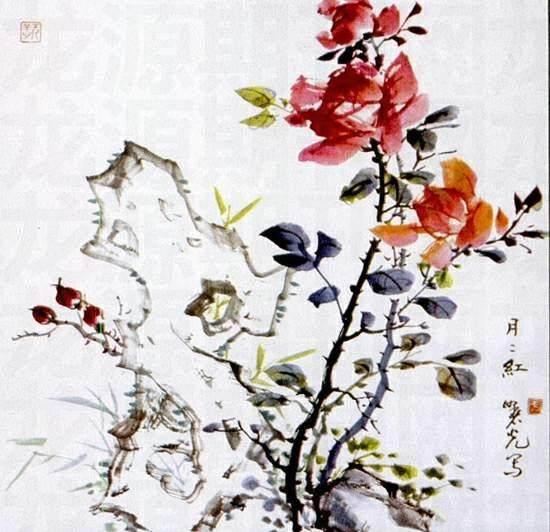

于曙光1962年高中畢業后,當過工人,作過美工和演出人員,在實際工作中培養了積累了多方面的文藝才干,同時也養成了淳樸、務實的性格。1985年進入書法界的最高機關——中國書法家協會。后來當過編輯、辦公室主任、研究部主任。如果他想走捷徑,靠近水樓臺,應該是比較容易的,但他卻認為求速成、走捷徑、追流行雖然取得些實惠,但終難成大器,那是一種“新書奴”,而失去了自我。因此,他自稱是“苦學派”。他十分重視傳統,以學傳統經典為立足之本。他對古代優秀碑帖幾乎無所不臨,“為我所用”自以為“不讓古人”。他對宋四家和王羲之更是情有獨鐘。他研究“蘭亭”成果斐然,他編著的《天下第一行書》在書法界有著相當影響。他對古代經典書法花大力氣打進去,臨帖要細致入微,兼求形神,力求在背臨的基礎上與個人的愛好相結合,走創新之路。要始終貫穿著追求力感之美,點畫精到之美,并追求整體效果和氣息韻律之美。在書法創作中,他兼擅諸體,但重點是行書和行草書。其篆書筆畫通婉不板刻;其楷書多以寫經和簡牘為基礎,又吸收了蘇軾、倪瓚等多家筆法,增加了耐看性。其行草書吸收了唐宋以來許多大家的風格,取法乎上,追求其神。其行草書作品往往氣勢貫通,筆力勁健,恣肆流暢,時有枯澀干渴之筆,顯出老辣蒼勁跡象。曙光是書家兼畫家,故其作書往往是墨色變化十分豐富。這也是很難得的藝術效果。

吳振鋒(中國書協學術委員會委員):

我所知道的于曙光先生出生在晉冀魯豫——太行山區。作為八路軍之子,有著深深的“太行情結”。其父當年在

劉鄧大軍作隨軍記者,為他取名“曙光”,這是對抗日和革命的希望寄托。他至今引以為豪。曙光出生在戰火中,是一位大山的母親(老鄉)養活了他,他的生母是抗日縣政府(磁武縣)的交通員女八路。他的心和血肉之軀是屬于大山,屬于基層人民群眾的。這甚至對形成他一生謙和厚樸的人生格調產生影響。當五十五年后(1999年)返回太行山之巔尋找到他出生的那間小石屋時,他留下了鏗鏘有力的十六個大字:“生我太行,比之爹娘,天涯海角,永志不忘。”文管所的同志打算將此鐫刻在太行山頂的石崖上。

于曙光對自己的藝術實踐歸納為“勤于讀書覺知淺,注重實踐感受深”。而且孫軼青先生更為贊賞于曙光的“不靠學歷看閱歷,不憑文憑見水平”的自我寫照。他參加工作凡四十余年,其中從事美術書法活動有三十八年;舞臺演出閱歷十二年;其中專業藝術工作二十五年。他大半生工作是真正的“藝術人生”。1980年他拜時任中央工藝美術學院副院長、中國書協副主席陳叔亮先生為師,書畫藝術突飛猛進地發展,后加入了中國美術家協會。1985年又師從中央音樂學院教授、北京古琴研究會會長、古琴泰斗吳景略先生,研究國粹雅樂;他于1999年擔任中國書協研究部主任后又非常敬業,寫過一些相當有指導意義的書法批評文章,在全國書壇有相當影響。這是因為他的文字功力和藝術閱歷雄厚使然。他曾多年為中國書協起草文章或工作報告,默默地坐著“冷板凳”。再聯想起他的古風詩篇——回太行,大氣磅礴,氣勢吞虹,感情真摯,洋洋灑灑七百余字一瀉直下,就不難想象他是一位富有見地和筆下功夫的“文才”。他的書法 評論文章《學習經典創造經典》一文榮獲2003年度中國文聯文藝評論獎三等獎。因此,我認為他是把廣泛的藝術興趣和崇高理想主義精神結合,經歷了非凡磨礪,從而邁進了藝術殿堂的藝術家。也是一個有著“大雅大俗”情懷且能以“雅”的藝術化為大眾語言的通才藝術家。由于他在“蘭亭獎”這個書法最高獎項上的創意和新舉措中舉足輕重的作用,從而影響了一個關鍵時期的創作和理論發展,其汗馬之功,當代書壇當留下一筆。(責編:寧人)