帕金森病手術:從探索走向光明

吳曦 胡小吾

自1890年開始有帕金森病的外科治療報道以來,歷經一百余年的不懈努力,帕金森病的外科治療方法由各種各樣的神經切除、腦深部核團毀損術,轉變為較為成熟的腦起搏器治療。讓我們一起走進歷史,來看看外科治療帕金森病的發展和演變過程。

開放性神經外科階段(1890 - 1947年)

在這個階段,人們對帕金森病病理生理缺乏了解,只知道皮質脊髓束(即椎體系,從大腦運動皮質直接發出指令到達脊髓)控制著人體運動,因此外科醫生懷疑帕金森病是皮質脊髓束受累所致。此時的手術可以說是“盲人摸象”,對皮質脊髓束各個部位進行外科干預。由于當時還沒有立體定向技術,所以進行外科手術不得不通過開顱或打開椎管(開放性手術),切斷皮質脊髓束中的某個部位神經傳導路來改善帕金森病部分癥狀,此時的手術創傷大,運動傳導路損傷往往會遺留各種神經功能障礙。

英國倫敦的霍斯利(Horsley)是最早開展外科治療帕金森病的醫生,他于1890年在著名的《英國醫學期刊》雜志上報道了運動皮層切除術治療帕金森病;1912年法國的勒理雪(Leriche)也報道了相似的皮層熱凝治療術,但是效果并不好。

1939年布西(Bucy)和凱斯(Case)對一例外傷性靜止性震顫和意向性震顫患者進行了大腦運動皮層切除,震顫癥狀改善,僅殘留輕偏癱。雖然這位患者不是帕金森病,但是卻啟發了其他神經外科醫生。其后一些醫生開展了針對運動皮層的各種手術,但是到了20世紀50年代,對運動皮層的干預被徹底否定了,因為患者的震顫癥狀雖獲得了一些改善,但是對于少動和僵硬癥狀幾乎沒有治療效果,患者術后的生活質量沒有改善,而且手術并發癥還比較高。隨后,醫生們又展開了對皮質脊髓束其他位置的探索,但很快意識到,皮質脊髓束并不是合適的手術靶點。

后來研究發現控制人體運動的還有一個系統,那就是錐體外系。人體需要在椎體外系協同作用之下,活動才能做到平順自如,帕金森病正是腦中的黑質細胞壞死,多巴胺分泌減少。多巴胺是椎體外系中一個很重要的神經遞質,由于多巴胺的缺乏,導致椎體外系神經環路某些部位異常興奮,從而表現出帕金森病癥狀。有了這個理論指導,1939年邁耶斯(Meyers)第一次經腦室入路對右側椎體外系中的尾狀核頭進行切除,獲得了比較良好的結果,12年后,他發表了38例手術患者2年隨訪結果,發現切除蒼白球傳出纖維對震顫、僵硬癥狀治療效果最好。雖然這種手術有效率達到60%,但死亡率高達15.7%,所以該手術無法推廣。

立體定向(閉合性)神經外科階段

1.左旋多巴發明前的立體定向神經外科(1947-1969)

立體定向技術的發展,使得我們只在顱骨上鉆一個小洞,通過穿刺針穿刺,即可精確地對腦深部結構進行手術成為可能。

1952年,美國的施皮格爾(Spiegel)和維斯(Wycis)第一次使用立體定向腦圖譜,運用了改良的Clarke-Horsley定向儀在患者身上開展了立體定向穿刺。這類手術主要是通過穿刺針射頻消融或冷凍達到對核團的毀損,因此也稱毀損術。這一技術很快在世界范圍內被廣泛應用,進入立體定向功能神經外科時代。

這時蒼白球內側部及蒼白球傳出纖維再次被選作立體定向手術的靶點。但是很快,醫生們發現針對蒼白球傳出纖維毀損治療的效果并不理想,而針對蒼白球內側部的毀損卻能顯著改善震顫、僵直等運動癥狀。遺憾的是,蒼白球內側部并沒有立即成為最被接受的靶點。因為在這期間,哈斯勒(Hassler)和里歇特(Riechert)對丘腦進行了很好的解剖研究,嘗試了丘腦腹外側核毀損術,1958年發現對患者震顫和僵直的改善效果很好,優于蒼白球,而并發癥較少,從而使丘腦毀損術在那個時代逐漸替代了蒼白球毀損術。

2.左旋多巴時代(1969年后)

1969年左旋多巴問世了,其神奇的治療效果一度讓醫生認為帕金森病可以從此治愈,這也導致大量的立體定向功能神經外科手術隨即消失。但是隨著左旋多巴長期使用后的各種缺點(癥狀波動、異動癥、開關現象等)被逐漸認識,立體定向手術又開始快速地回歸。

毀損術 這段時間,功能神經外科技術的發展并沒有停滯,隨著1972年CT和1985年磁共振的問世,腦組織內部結構由不可見變為影像學可見,立體定向功能外科精確性進一步增高,微電極記錄技術的出現,為后來腦起搏器手術的發展做足了技術儲備。到了1985年,萊蒂寧(Laitinen)以蒼白球腹后內側部作為靶點,治療不適合丘腦毀損的患者,結果卻獲得了非常好的效果,81%的患者震顫完全消失,僵硬和少動改善了92%,并且抑制了藥物引起的異動癥和痛性肌張力障礙。然而,由于毀損術引起的腦出血并發癥較多,毀損術是不可逆的,副作用比較大,尤其雙側的丘腦毀損很容易出現吞咽和語言的障礙,所以毀損術還是存在明顯的固有瑕疵。

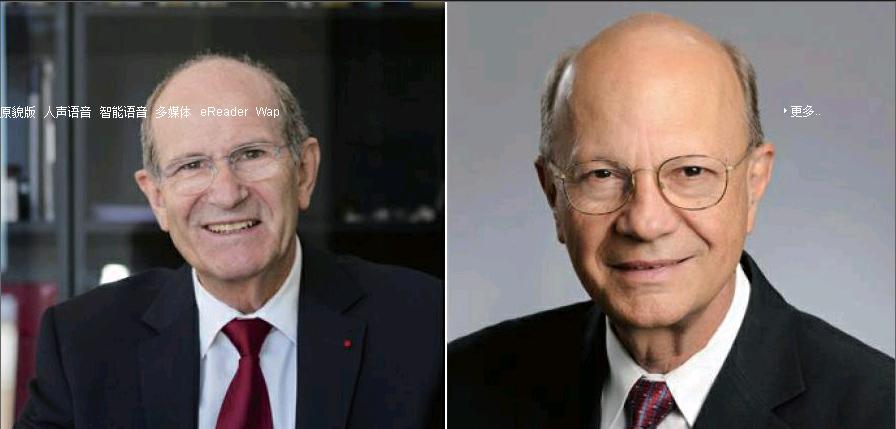

腦起搏器手術 腦起搏器是腦深部電刺激術(DBS)的俗稱。腦起搏器最早出現在上世紀50~70年代,原本用于慢性中樞性疼痛的治療。法國著名功能神經外科專家Benabid在進行丘腦腹中間核毀損術的時候,給予高頻電刺激,發現可以抑制患者的震顫。受到這一現象啟發后,1987年本那賓德(Benabid)在丘腦腹中間核植入腦起搏器電極,治療特發性震顫,取得了與毀損術相似的神奇效果,而無毀損類似的副作用。

美國食品和藥物管理局遂于1998年批準了腦起搏器治療特發性震顫和帕金森病的震顫。2002年美國食品藥品檢驗局批準腦起搏器治療晚期帕金森病。到了2003年,Krack在《新英格蘭醫學》雜志發表了第一篇關于丘腦底核電刺激術后5年的長期隨訪結果,顯示5年時仍能獲得50%的運動癥狀改善。美國食品藥品檢驗局于2003年批準了丘腦底核和蒼白球內側部腦起搏器植入治療帕金森病的療法。從此毀損術慢慢被腦起搏器所取代。

最近研究發現,帕金森病在出現運動并發癥的早期即進行腦起搏器治療有較大優越性。2013年發布在《新英格蘭醫學期刊》的一項隨機研究數據顯示,采用腦起搏器治療帕金森病2年后,生活質量較術前平均提升了26%,85%的患者臨床癥狀改善,61%的患者左旋多巴誘發的并發癥得到改善,包括異動癥和運動波動;而僅接受最佳藥物治療2年后,生活質量較2年前反而降低了1%,僅有36%的患者臨床癥狀改善,13%的患者左旋多巴誘發的并發癥惡化。隨訪2年,腦起搏器治療的患者服用的藥物較單純藥物治療組更少。這一結果促進了治療窗的前移,2016年美國食品藥品檢驗局批準其治療早期運動并發癥患者。

鑒于本那賓德在腦起搏器治療帕金森病方面的突出貢獻,以及德隆(Delong)在基底節神經環路研究方面的突出貢獻,他們于2014年同時獲得有諾貝爾獎風向標之稱的拉斯克獎。

時至今日,腦起搏器治療帕金森病在全球已經治療了超過14 000例患者,腦起搏器能夠長期改善患者的震顫、僵直、少動癥狀,減輕藥物并發癥和服藥量,遺憾的是目前都無法改善長期帕金森病中軸癥狀,如步態障礙、吞咽困難、語言障礙、平衡障礙等。但相信隨著神經科學對于帕金森病發病機制的不斷探索,治療工具和方法不斷更新,效果將會越來越好。

(胡小吾教授每周四全天有專家門診)endprint