毛澤東,在懷念與告別之間

作為特定時代的歷史產物,毛主席塑像無可爭議地成為一個標簽、一個坐標。

作為當下大眾消費的文化符號,毛主席像或者塑像無可替代地構成了一場政治波普“秀”。

隨著其政治符號意義淡出歷史舞臺,它本應該在種類繁多的城市雕塑中難覓蹤跡。但依舊有官方的、民間的、日常生活的、政治儀式空間的毛主席像或塑像遍存于當代中國。依舊有執著的攝影師成文軍近10年來一直在找尋,拍攝了百余尊“文革”后尚站立于各地的毛澤東塑像。

如果說渠晨明、李象群塑造的毛主席,是一定程度回歸普通人性的毛澤東,那么王廣義、隋建國所描繪、塑造的毛主席,就是文化批判眼光審視下的毛澤東,它們大大改寫了原毛主席像符號的意義。如果說被《時代》周刊揶揄的“毛主席像”是新媒介時代卡通化的毛澤東,那么成文軍的“毛主席塑像”攝影則是直接呈現了當下語境的“毛”走下神壇的真實又粗糙的狀態,消費文化符號放大了也綁架了一切。

成文軍說:“只要知道毛澤東還在哪兒招手,我就前進。”

隨之前進的,還有凝聚在鏡頭里對于這個“神”在民間中國千姿百態的存在方式的省思。

把它們定格在膠片上,也就是定格了這個“毛主席”走下神壇的消費時代里毛塑像的真實命運——當“政治崇拜”被民意異化,一個人物符號是如何在物質裹挾的當代中國蛻變乃至畸變的。

這個被稱為“毛主席塑像攝影第—人”的記錄者的拍攝正源于民間的一個段子:

毛澤東向前看,樓堂館所正在建;毛澤東向后看,革命干部正在變;毛澤東向右看,下崗工人一大片……

由此,可見端倪。或許毛塑像已經如同達利的樹與鐘表,具有某種超現實的意義。

它存在于曾經的“政治崇拜”虛境與當今物質社會的消費現實之間,似乎已經真假難辨。可辨的是,在這些形態各異的毛望像充斥的畫面中亦是民生百態——

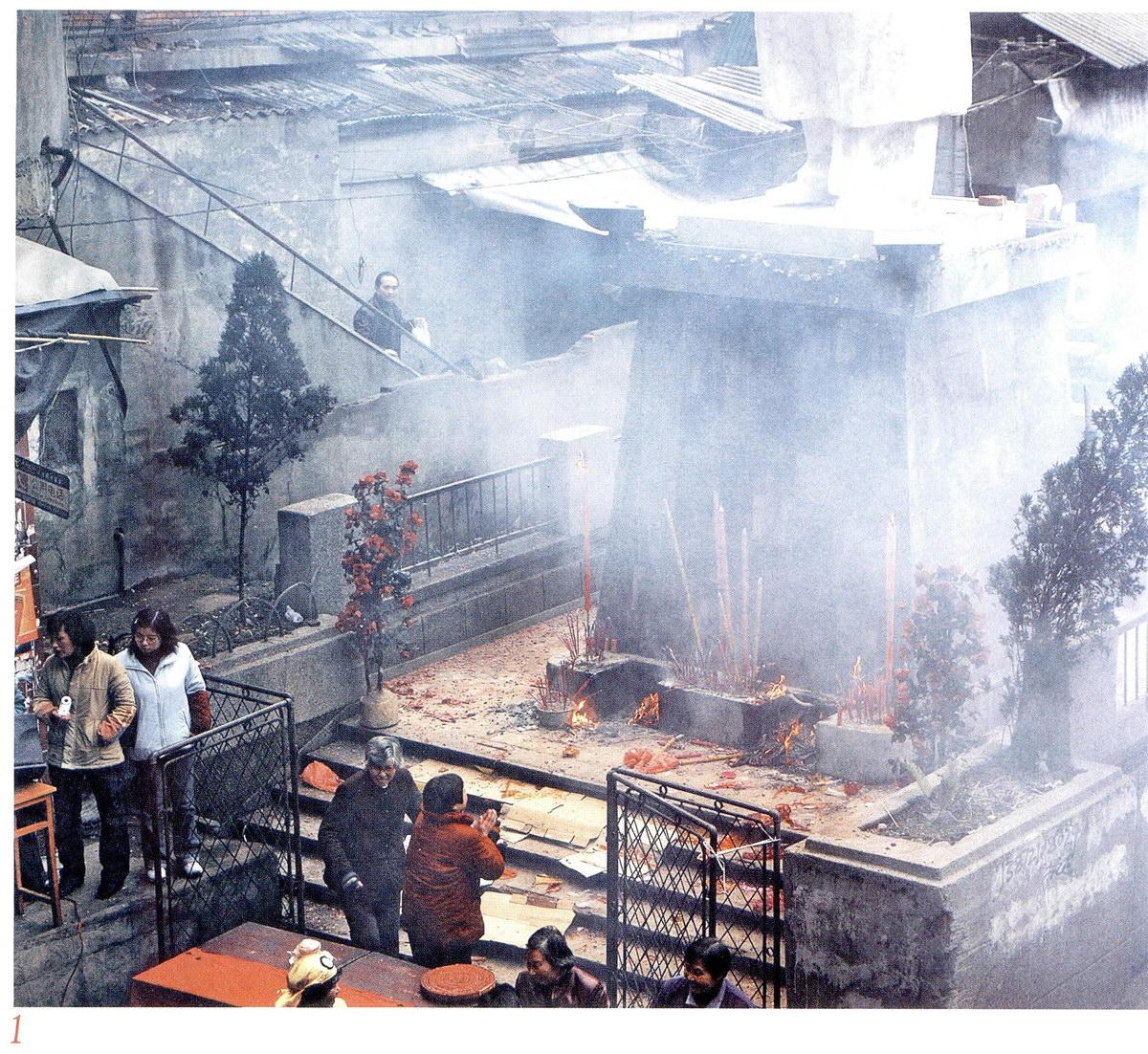

時尚的美女、茫然的孩子、蹲守的農民、談生意的男人、兩眼空洞的行人、百無聊賴的聚眾閑人,還有煙霧繚繞的祭壇、光鮮亮麗的城市以及落寞灰蒙的拆遷基座……

蕓蕓眾生,散布在形形色色毛主席塑像的面前或者背后,恍若冥冥中給這個信仰缺失的年代打上的一個個標點。可悲的是,人們在消費時代的心理現實,除了“仇富”,只能空有貌似可以守護的虛無寄托。日常空間里的毛澤東甚至成為普通民眾的生命、財產的保護神,作為世俗生活的精神假借和未來希望而存在。在這樣奇怪的現實語境里,“毛主席塑像”迅速被異化,看著“毛”尚在揮手致意,其實不過是一場盛大的丟失本體的“借喻”。

“毛”符號的延續及它所產生的多種變異,深刻地彰顯了后“毛澤東時代”中國的多義語境現實及人心向度。有什么樣不同的歷史記憶和利益訴求,就有什么樣的毛澤東。在符號的背后,是對原有社會價值觀和個體價值的重新審視和評估。

其實,“毛主席”早已走下了神壇,沒走下神壇的只是民眾的消費式膜拜。神壇之后,席卷而來的應該是下一場革命——人本身的革命,個體價值重估的革命。

當我們還可以在成文軍的毛像之“魅”里沉淪時,應該看到攝影師悉心鋪敘的這一場宏大又細小的現實:近乎奇幻色彩的空間里,“毛主席”真實地與我們共生;他站在那,向我們揮揮手,卻帶不走任何云彩。(何謙)