抗戰時期的中央博物院文物西遷

李 荔

國立中央博物院是現南京博物院的前身。民國之初,一些著名人士和社會團體紛紛呼吁建立科學和教育博物館。1932年,在蔡元培先生的積極倡導下,“國立中央博物院籌備處”在南京成立,開始著手籌建一座現代意義的博物館。1934年中央博物院建筑委員會成立。1936年,第一期工程開工。

1937年8月,位于南京市中山東路321號的國立中央博物院尚在建設中,時任中央博物院建設委員會專門委員的梁思成和建筑師徐敬直全面負責館舍的建設事宜。從天津薊縣獨樂寺觀音殿得到啟發的梁思成把中央博物院人文館的屋頂改成了遼式風格,外部寬大莊嚴而內部設施則完全是現代化的設計。當時在南京有一批學貫中西的建筑師,中式外形加現代設施是當時建筑普遍遵循的原則,這也是民國建筑的特點所在。

“八·一三”上海事變后,中日兩軍大規模開戰。日機頻繁轟炸南京,中央博物院的館舍建設不得不突然中斷。中國現代考古學之父、時任中央博物院籌備處主任的李濟寫到:“敵機肆虐,首都一日數驚,乃不得不于八月底暫行停工……設當時尚能繼續,則半年可以完工也。”于是中國歷史上第一座現代綜合性國家博物館開始了她命運多舛的播遷歷史。

據中央博物院舊檔案記載,在建院伊始,中央博物院便確立了以“匯集數千年先民遺留文物,及灌輸現代知識之資料,為系統之陳列,永久之保存,籍以為提倡科學研究,輔助民眾教育”等為宗旨,因此,自1933年4月國民政府教育部設立中央博物院籌備處以來,文物的收藏即陸續進行,從未停止。綜其主要,有如下數批:

1、1933年購自福建閩侯何敘甫先生收藏的二千余件瓷器、銅器、佛像、南北朝石刻等。

2、廬江劉氏善齋藏品百余件;東莞容氏頌齋藏品三十二件,多為青銅器。

3、1935年3月,入藏斯文·赫定在新疆考察時的標本二箱;同年春夏,接收甘肅出土品一批,江寧出土品一批。

4、1935年11月,奉教育部令合并北平歷史博物館,入藏北平館各類文物二十一萬余件。

5、1933年10月5日,國民政府中央政治會議第三十七次會議決定,將內政部所屬古物陳列所歸并中央博物院。該所藏品原藏于前清內府,乾隆年間分儲于奉天、熱河兩行宮。民國初年,由內務部運歸北京,陳列于故宮文華、武英兩殿等地。“九·一八”后裝箱南運,隨故宮文物先后藏于上海租界,后人中央博物院的南京朝天官庫房,這批文物,共有5304箱之多。

中央博物院得此五批藏品,已躋身于當時中國兩大博物院之列。所謂“北有故宮,南有中博”即始于此時。

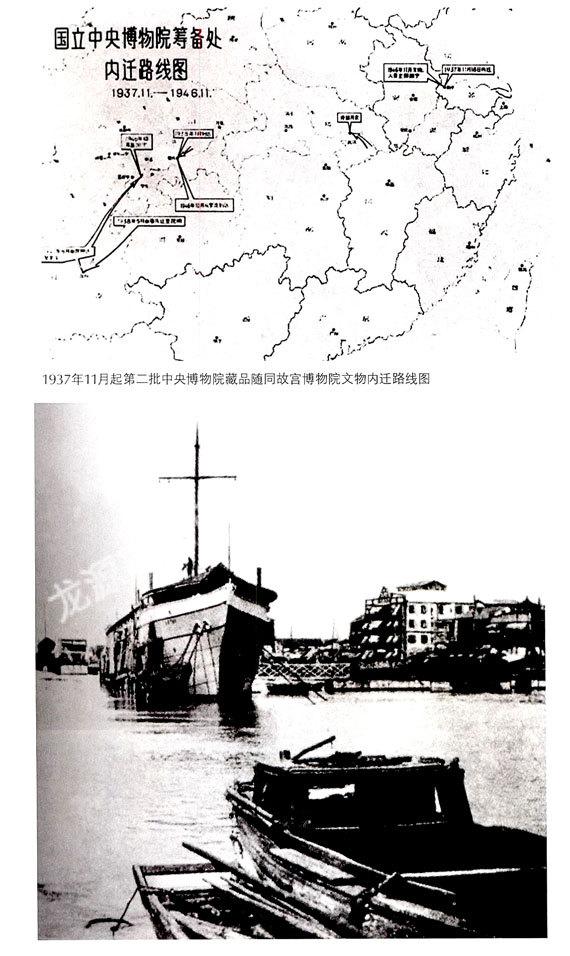

正當中央博物院的各項工作有條不紊地進行時,爆發了震驚中外的盧溝橋事變。1937年8月13日,日軍進攻上海,翌日,保存在南京的南遷文物和中央博物院文物奉命西遷。李濟先將中博所藏珍品分裝多箱,一部分經江西進入湖南,藏于長沙。又將一部分藏品和故宮文物一起藏于朝天官庫房。另又將珍品一部藏于興業銀行,防止一處出事,文物盡損。

1937年11月18日,國民政府正式通知西遷,中央博物院全體職工總動員,按照早就試驗多次的裝箱法(即木箱內第一層稻草,第二層棉花,文物以草繩或麻繩捆扎放置。書籍細軟類則于木箱內放置鐵皮箱防水防濕,并放防蟲藥和豆類防蛀),日夜裝箱起運。

故宮博物院和古物陳列所南遷文物當時均陳放于南京朝天宮庫房。而兩院赴英國參加倫敦展覽的80箱精品返國不久,適逢“八·一三”淞滬戰役打響,于是便由故宮莊尚嚴、那志良、曾湛瑤三人負責,護送這80箱文物精品,以及當時為這80箱文物進行初選、復選時留下的其他精品如散氏盤、王羲之《快雪時晴帖》等國寶,經由水路出發,向西遷移。這條遷移路線,史稱南線。南線于1937年8月14日出發,首先乘“建國號”輪船,由水路溯江而上,直抵漢口。到漢口后隨即轉鐵路運抵長沙,在長沙湖南大學圖書館底層安放,并同時在岳麓山愛晚亭一側開鑿山洞以備情況緊急時貯存。1938年8月,長沙朝不保夕,護送人員預感文物將有危險,于是緊急安排卡車啟運桂林。卡車隊剛離開長沙,湖南大學圖書館即遭日軍轟炸,夷為平地,南線兩院職工,無不額手稱幸。桂林也不安全,于是這一路文物上級指示運往貴陽,當時湘西土匪出沒,只能繞道而行,同時由湖南、廣西、貴州三省分段派兵護送,終于安全到達貴陽。文物在貴陽暫存在一公館中,仍擔心不安全。1938年11月在安順場發現了一天然溶洞,寬敞而不潮濕,大家都覺得不錯,于是在1939年1月23日將南線文物全部存放在山洞中,此洞便是著名的華巖洞。在此過了幾年的好日子,到1944年12月,強弩之末的日寇又發動了湘貴戰役。這批文物再次轉運到四川巴縣的飛仙巖山洞存放,直至抗戰勝利運回南京。

中線文物的數量最多,總數達9331箱,內有古物陳列所(滬)字和(材)字文物以及故宮文物、頤和園文物,因為數量大,因而分別在1937年11月下旬和12月3日租英國輪船分兩批運抵漢口。文物在漢口集中后隨即轉運至宜昌。到宜昌后,因上游無法通大船,故而換用小火輪分為19批陸續運至重慶,文物全部到達已是1938年2月。這批文物放在安達生洋行和川康銀行兩處。1939年5月,日寇開始轟炸重慶,行政院令限期轉移。于是故宮找到樂山安谷鄉大佛寺。先用平底船運抵宜賓,因灘多擱淺,難以前行,文物曾滯留宜賓碼頭多日,宜賓多山,當時又有土匪出沒。地方遂出動一個營的兵力日夜看守。后來終于在樂山縣安谷鄉找到合適地點,于是調集運鹽馬車千余輛,陸路先將文物運到樂山縣馬鞍山碼頭,然后又用民用木船運到安谷鄉,其中故宮文物放在宋、趙、陳、梁、易五家祠堂內,中央博物院文物則存放在“朱、潘、劉”三姓公用的祠堂。

北線文物的遷移充滿驚險。1937年12月10日日,南京城淪陷在即,兩院7288箱文物才由浦口車站乘專列星夜北上。一夜疾駛后方停于鄭州車站,護送人員進城辦理有關事宜,此時突然響起防空警報,車站工作人員見車廂上貼滿國防部和內政部的封條,情急之中立即下令列車啟動開離車站。兩分鐘后敵機凌空掠過,投下雨點般的炸彈,車站頓時籠罩在烈火和濃煙中,待敵機離去,煙霧漸散,車站已滿目瘡痍。兩院護送人員踉蹌趕到,不見運貨列車,不覺天昏地暗。中博尹煥章等人嚎啕大哭,連喊“罪人”,幾乎痛不欲生。幸虧車站人員聞訊后告之,方才破涕為笑。此中情形,兩院同仁及其后代,均知悉之。經此一劫,運送人員不敢再有閃失,日夜兼程,到達剛通火車的寶雞。卸車時,寶雞全城戒嚴,用人力車將文物運至文廟和關帝廟,當時

軍警日夜看守,防護嚴密。本以為北線文物在此修山洞可以安枕一陣,未料日軍由山西入侵,于是行政院飭令改遷漢中。隆冬時節,秦嶺大雪封山,由寶雞至漢中全程450公里,均為崇山峻嶺中的盤山公路,行車十分不便。好不容易等到1938年2月下旬,文物始由卡車起運漢中,一路上顛簸搖擺,千迴萬轉。押運人員戰戰兢兢,如履薄冰。車至秦嶺深處,時有風雪,山路又冰封,必須停下查看路況,有時一停數日。必須修好路面才可以緩慢行駛。有些路段則橋梁中斷,車輛上的文物要卸下來才能涉水而過。經過千難萬難,這批文物終于在1938年6月安抵漢中,存放于四地。其中漢中文廟存放4000余箱,范氏祠堂存放2000余箱,其余由張寨大廟和馬家祠堂分存。

1939年2月,這批文物又被運至成都大慈寺短期存放,7月即被運往峨眉山大佛寺和武廟二處。1942年4月最后被存放于峨眉山麓的土主祠和許氏祠堂。

至此,由南京出發萬里播遷的國寶們終于各得其所,直到抗戰勝利再安全返回。值得說明的是這批文物的遷移路線直接由高層少數人決定,隨時變化,事先并無計劃。而三條線路的運送人員互相也不知道彼此的情況,在戰爭狀況下任何情況均有可能發生,國寶命系民族文化之根,當時高層曾提出,政府可以垮了重建,文化之根脈中斷則難以為繼。

在大批文物轉運的過程中,中央博物院的職員家眷也輾轉于西遷途中。由于李濟和傅斯年的特殊關系,中央博物院和史語所亦如一雙孿生兄弟,在西遷路上形影不離。中線文物運抵重慶后,中央博物院文物除一百余箱隨故宮文物一起存放在樂山安谷鄉,其它則和中央研究院合建臨時庫房于沙家坪重慶大學,將一應物品和文物存放在此。并于重慶新市上中二路設中博辦事處,負責維護及工作事宜。1939年5月重慶大轟炸后,李濟安排將重慶大學存放的文物分存各處。10月初此項工作完成。遂率領全院遷至昆明龍泉鎮。1940年6月,歐洲戰場風云突變,法國投降。作為法國殖民地的越南成為日本可以進攻中國的另一據點。昆明一片惶惶,隨即敵機開始頻頻轟炸,這個抗戰中重要的文化中心,著名的春城就此彌漫在火藥的嗆人煙霧中。1940年8月,政府遷移令下,中央博物院和史語所四處物色棲身之地,傅斯年決心找一處地圖上都找不到的小地方作為擺放書桌的的安謐之所。位于宜賓城外二十公里的江濱古鎮李莊進入他們的眼簾。然而此時前線軍事緊張,車輛運輸十分繁忙,而且物價高漲,運費奇貴。經傅斯年多方籌劃與商洽,終于在當年12月的寒風中將兩單位人員、圖書、文物及一應物品運抵李莊。史語所扎根板栗坳,亦即后來雅稱“栗峰山莊”。中央博物院則以鄉紳張官周的張家祠堂為存放文物和辦公場所,工作人員則分居于鎮上羊街和上壩。同來的還有梁思成一家以及營造學社的同仁,他們駐于鎮西不遠的月亮田。李莊,這個盛產白肉和黃粑的古鎮,終將走進中國文化史的版圖。

抗戰勝利后,自1946年5月至1947年3月,這批“西遷文物”又全部運回南京,結束了顛沛流離之路。

四川李莊碼頭