重新呼喚“闖”的精神

周瑞金

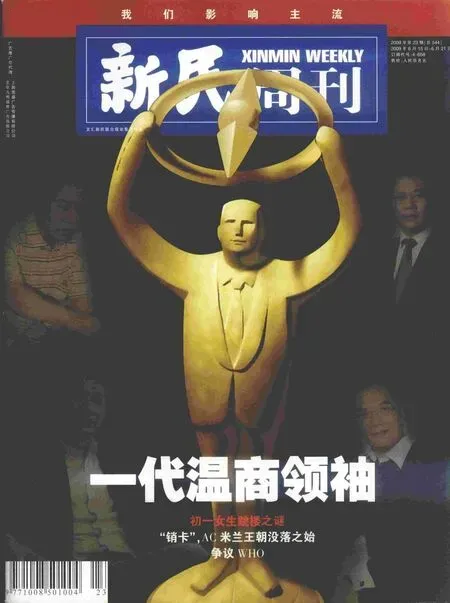

溫州人,以闖天下而著稱于世界。這支聞名中外的溫州經商大軍,有20萬人把腳步闖進了大上海。

上海,是中國的經濟中心、貿易中心、金融中心、航運中心。經過30年改革開放的洗禮,上海以其“海納百川”的廣闊胸懷,實踐著四個“率先”的諾言,營造了國際大都市的優越環境,越來越吸引闖天下的溫州人來這里投資創業。

據不完全統計:目前來上海創業的20萬溫州人,創辦了6800多家企業,投資總額超過400億人民幣。投資涉及電器、服裝、制鞋、機械、印刷、教育、航空、鋼鐵、房地產等廣泛領域。溫州市當地不少知名的民營企業也都青睞上海這片投資的熱土,紛紛把總部遷來上海,或在上海開設窗口,“借梯登高”、“借船出海”,決心以上海為依托,把企業做強做大。

“闖天下”是溫州人的豪邁追求。大山的兒子,要走出大山懷抱;大江的女兒,要漂向大洋彼岸。他們說:“不出來闖蕩沒見過世面,別人會罵你是碗底蟲!”溫州人恥于做“蟲”。因此,當外地人還禁錮于計劃經濟的樊籬中,溫州人早已奮然先行,闖蕩市場經濟的天下了。逐鹿中國,必先搶灘上海。溫州人早就看好上海,搶占先機,乘勢而上。他們有一股闖勁,有一股勇氣,在上海灘闖得有聲有色,已赫然成為一道“風景”。

被尊稱為“新上海人”的溫州人,聚集了溫州在外經商的佼佼者。他們善于抓住機遇,加大投資力度,加快企業發展,總是早人一步或半步地抓住商機,進入投資前沿,充分體現了干事業、圖發展的雄心壯志和聰明才智。闖蕩上海的溫州人,以自己勇敢的實踐,在全國最大的經濟城市留下了辛勤耕耘的足跡,為上海的經濟發展作出了重要的貢獻。同時,也為中國的改革開放大業作出了自己的貢獻,在社會主義市場經濟的滾滾潮流中日益顯示出驕人的生命力。

走過30年改革開放歷程,面對世界性金融危機的來襲,中國往何處去?我們黨和國家領導人已經在各種場合表明了深化改革、科學發展的立場。胡錦濤總書記以“不動搖、不懈怠、不折騰”來表明堅定不移的改革發展立場。溫家寶總理也稱,改革開放是中國發展的永恒動力。從過去30年改革開放和現代化建設經驗來看,上世紀第一階段的動力,來自于億萬民眾擺脫貧窮的強烈愿望,與執政黨那種“不改革死路一條”的強烈執政危機感的相互推動。進入初步小康水平后,改革開放的動力則來自于執政黨注重GDP增長提升政績的強烈愿望,與企業家占據更多更好的生產要素的強烈愿望相結合。在這一階段,民間民眾被一定程度地邊緣化,加劇了地區、城鄉、貧富三大差別的拉大。目前,進入改革發展的新階段,在執政黨決策層的意愿非常明確的情況下,我們必須高度重視中國改革發展的真正動力,源自民間;化解經濟危機的重要力量,也源自民間。

中國民間的“草根人物”的崛起,始終擁有要求改革、尋求發展、追求幸福的強烈意愿和無窮才智。而以民營企業家為代表的新社會階層,還有方興未艾的各類民間性的新社會組織,他們活躍于中國的每一個角落,不但成為中國經濟運行和發展的潤滑劑,更成為有最強烈深化改革沖動的階層。沒有改革發展,就沒有他們;只有繼續改革發展,他們才能擁有更大的生存和發展空間,才能獲得人生價值和成就感。因此,他們是改革發展最堅定不移的支持者和依靠力量。今天,中國改革發展的新動力、新希望就在于:執政黨堅持科學發展,深化經濟、政治、文化、社會“四位一體”改革的強烈愿望和嶄新執政理念,與新社會階層、新社會組織及廣大民眾強烈要求生活滿意度、幸福感的完美結合!

費孝通老先生三訪溫州后,在《瞭望》周刊撰文闡述“溫州精神”,就是“不甘落后,敢為天下先,沖破舊框框,闖出新路子,并且不斷創新”。溫州人從家庭作坊、擺攤叫賣、沿街推銷、設店開廠到股份合作、企業集團、資本經營、網絡貿易,這正是中國的市場經濟從初期的萌發到和國際經濟接軌全過程的演示,可以從中捉摸中國市場經濟從初期的萌發到融入經濟全球化過程的一些內在邏輯和規律。

著名經濟學家于光遠也不約而同地指出,“在社會主義初級階段的環境里,溫州人以一種大無畏的‘吃螃蟹精神,為中國農村經濟改革殺出了一條血路,它的經驗至今對全國、特別是對相對落后的中西部地區具有重要的啟示意義”。

改革大潮浩浩蕩蕩,人心所向,勢不可擋。當前,國際貿易和投資不斷下滑,保護主義壁壘有所抬頭,全球經濟日益萎縮,我國失業率逐步攀升。面對這種經濟發展不確定因素很嚴峻的局勢,溫州人自強不息,頑強拼搏,給世人以啟示。我們重新呼喚“闖”的精神,以此激勵更多有志之士,到深化改革、擴大開放、科學發展、開拓創業的時代大潮中,大膽地試,大膽地闖,在新一輪改革開放、科學發展的歷史舞臺上,書寫更加輝煌、更加壯闊的人生春秋。(作者為原《人民日報》副總編輯)