環境倫理:用道德調節人與自然的關系

鄭 度

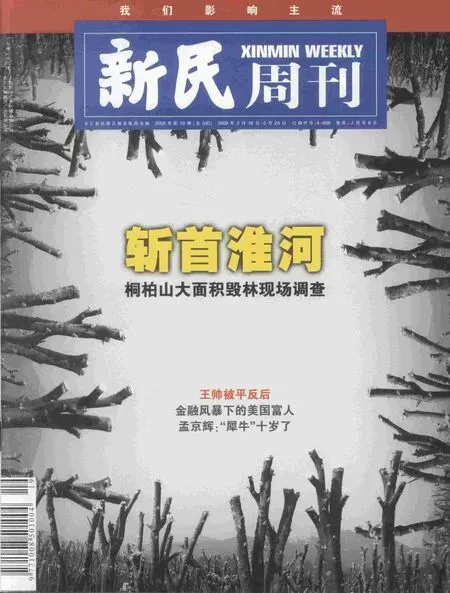

越來越多的證據表明,人類的生存環境依然在不斷退化,淮河生態的現狀可以說是一個極端化的例子。

什么是倫理?

倫理是一種社會意識形態,它是調整人與人、人與社會、人與自然之間相互關系規范的總和,或者說就是一種道德約束。

什么是環境倫理學?

作為一種全新的倫理學,環境倫理學在強調人際平等、代際公平的同時,試圖把人之外的自然存在物納入倫理關懷的范圍,用道德來調節人與自然的關系,將倫理對象從人類圈逐漸擴展到環境和自然界。

那么,人與自然之間的倫理關系又出了什么問題?

眾所周知,人作為自然歷史演化發展的產物,既依賴自然而生存,又是改變自然的力量。人類為了生存和發展,需要利用與改造自然,就必然引起自然界的變化。但如果這些活動背離了自然規律,就會反過來破壞人類賴以生存的自然環境,損害人類自身。

回過頭來看,在人類社會發展的嬰幼時期,即采集和漁獵時代,人對自然表現為依賴和適應;進入農耕文明,人類的物質生產方式雖然直接作用于自然客體,但因其活動規模和范圍有限,對自然界的利用強度較弱,負面影響并不突出。其后隨著人口的逐漸增長,人們不斷砍伐森林、破壞植被,大面積開荒種植,以滿足其對食物和燃料的需求。過度墾殖和放牧引起土地退化,使人類與土地的關系緊張,導致很多古代文明的衰落;在工業文明時代,技術的進步成為人類影響自然最強大的力量,在自然界面前,人們的能力和信心得到了前所未有的增強。但令人遺憾的是,科技在創造著巨大進步的同時,也被一再濫用,從而造成了危及自然環境與破壞生態系統安全的負面作用,這在20世紀下半葉更加凸顯。自上世紀五六十年代開始,以大氣、水、土壤等介質的污染、固體廢棄物污染、有毒化學物品污染以及噪聲、電磁波等物理性污染為表征的環境污染,使西方工業化國家的生存環境受到威脅。發展中國家普遍出現人口劇增、資源匱缺、環境惡化……人類發展遭遇了悖論,“人定勝天”的觀念替代了過去對于自然的敬畏與崇拜,露出猙獰的一面,人類對自然的征服欲和占有欲開始了極度膨脹。

嚴酷的現實促使人類冷靜地審視所走過的歷程,各國政府和社會公眾越來越認識到,人類不僅要關注發展的數量和速度,更要重視發展的質量與可持續性,從“又快又好”到“又好又快”,尋求文明發展的新模式和戰略思想。

社會倫理水平的進步、個人自身素質的提升、生活環境質量的改善,是人類社會文明發展的重要標志。人類應當以尊重自然規律及其內在價值為基礎,來規范自身的實踐活動,恪守與自然和諧相處的義務,承擔善待自然的歷史使命,構筑新時代的文明發展模式。

自然界的許多事物對人類沒有直接價值,卻有著維護自然界平衡的功能。人類是地球自然界的一部分,要實現人與自然平等,必須承認自然界的價值和利益,轉變以人為中心的價值取向。

自1987年世界環境與發展委員會正式發表并倡導“可持續發展”的理念以來,促進人類之間、人類與自然之間和諧的人地關系協調論的觀念,得到社會的普遍認同。可持續發展思想體現人對于自然的義務和責任感。社會、經濟與環境是區域可持續發展的三大支柱,環境提供了人類社會發展所依賴的自然資源和生態系統。越來越多的證據表明,人類的生存環境依然在不斷退化,淮河生態的現狀可以說是一個極端化的例子。

我們在實現一個更加可持續未來的過程中,正面臨著協調環境與發展的關系以及護育地球環境的嚴峻挑戰。

人類能否用道德實現自我救贖?讓我們拭目以待。■