激光引信技術及其發展

伍朝剛

[摘要]介紹激光的主要特征,引信的工作原理功能和特點,闡述引信技術的發展趨勢。

[關鍵詞]激光 引信 原理

中圖分類號:TN2文獻標識碼:A文章編號:1671-7597(2009)0510091-01

一、激光引信工作原理

激光引信是利用激光束探測目標的引信。激光引信由激光發射機、激光接收機、信號處理電路、執行電路和電源等組成。

激光引信發射機的輻射源通常采用半導體砷化鎵激光器。利用不同波形的電流信號注入激光器的泵浦電源,使激光器發射的激光束受人的響應波形信號的調制。注入激光器泵浦電源的波形信號,通常是有一定重復頻率的脈沖,或編碼脈沖,或一定頻率的連續波。這就是說激光引信的工作體質有諸如激光器的泵浦電源的波形信號決定。目前激光引信最常用的工作體制是具有一定重復頻率的脈沖體質。當目標位于激光引信接收機光學系統的市場內,并被發射機通過光學系統發出的激光束照射時,接收機的光學探測器探測來自目標的部分漫反射光。經光電轉換、信號放大和處理,輸入到執行電路,適時起爆戰斗部。

二、激光引信特點和要求

(一)激光引信對目標能全向探測。空對空導彈早期配用得光引信是被動紅外引信,它以來對目標的紅外輻射的探測來工作。例如,飛機目標的紅外輻射主要來自發動機噴口的黑體輻射和尾氣流。所以被動紅外引信主要對飛機目標的后半球探測。飛機飛行時,飛機蒙皮啟動加熱而產生的紅外輻射,他和飛機飛行的速度和高度密切相關。尤其在高空。亞音速飛機狀態下,其蒙皮的紅外輻射很難被近、中紅外引信利用。另外被動紅外引信很難攻擊具有較強紅外抑制能力的目標。激光引信是探測自身發射而從目標反射的激光回波,所以它對目標的探測不受其有無紅外輻射及紅外輻射的方位的限制。

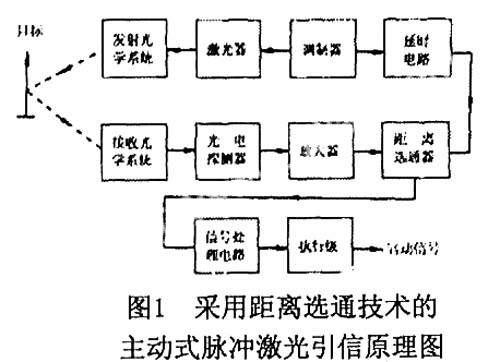

(二)激光引信具有良好的距離截止特性。距離截止是引信抑制預定距離之外的反射信號的性能。脈沖激光引信用電路方法實現距離截止常用距離選通器原理,如圖1所示。其反射脈沖寬度為20~150ns,重復頻率為5~10kHz。接收機探測到目標反射的激光回波,經激光電轉換、放大,輸入到距離選通器。同時對調制器輸入的調制脈沖延遲,輸入到選通器作為它的開門信號。只有從預定距離內的目標反射的激光回波脈沖所產生的電信號才能通過選通器。

對于周視探測器的激光引信(主要配用于空對空導彈),它采用光路交叉的原理實現距離截止,如圖2所示。引信發射機和接收機沿彈軸安裝,相聚一定間隔。在彈軸的赤道面上要求視野角360°探測,在彈軸的子午面上視場角很小。發射光學系統先對激光器打發出的較大束散角的光束進行準直,后用柱鏡或反射光錐、光楔在徑向進行擴束,通常用4~6個象限使之形成360°視野角。接受光學系統用浸沒透鏡或拋物面反向鏡使之徑向獲得360°的視野角;由探測器的光敏尺寸和系統的焦距決定視場角。在處置彈軸的方位上,很窄的發射激光束和接收機探測視場交叉而形成一個重疊的區域。目標只有進入這個區域,接收機才能探測到目標反射的激光回波。重疊區的范圍對應著引信最大作用距離和最小作用距離。通過調整發射和接受光學系統的參數來設計音信的作用區。按不同導彈的作戰要求,引信作用半徑在3~9m,截止距離精度可達到±0.5m。

對于前視探測的激光引信(主要配用于反坦克破甲彈),也采用光路交叉的原理實現距離截止,如圖3所示。其發射機和接收機分別安裝在彈體頭部的圓截面直徑的兩端,發射光束和接受光學視場角基本相同,兩者前傾構成光路交叉重疊區。發射光束軸線和接收視場軸線交會與一點,構成三角形,其底邊上的高即為引信的定距。當目標進入發射光束和接收視場的重疊區,接收機探測到目標反射的激光回波,經光電轉換、放大,輸出一系列的脈沖信號,其幅值包絡曲線的最大值對應于引信的定距點。通過調整發射光束軸線和接受視場軸線的傾斜角來設定距點。按導彈不同的炸距要求,其作用距離多在1m以內,通常定距精度為±0.1m。

(三)引信提供的位置信息與戰斗部定向性相匹配。對于周時探測的多象限激光引信,(如圖3所示)沿著彈軸向安裝有四個或六個發射機,每一個發射機的光學系統使得發射的激光束成極薄的扇形,其扇面的有效區為90°或60°。接收機的傾角和試場同發射機相匹配。這樣,在彈目交會瞬間可獲得目標相對于導彈的位置信息,即目標

相對導彈的位置信息來控制爆炸邏輯網絡,使戰斗部在恰當的位置定向起爆,從而獲得最佳的引戰配合效果。

三、光引信的發展趨勢

由于半導體激光引信具有可靠性打,安全性高,重量輕和成本低等有點,從而能導致較高的戰斗效率。因此美國航空和航天管理局(NASA)開始了一項三階段的計劃,這些計劃將借助飛行驗證研究全固體半導體激光器系統的應用,在激光引信方面減小雜散信號引起的潛在危險。

為了使激光近炸引信能探測距離比較遠的目標,以用于先進的防空系統和彈道導彈系統,美國還研究了將Nd:YAG激光器用于激光引信。對這種激光器的要求是,脈寬在10ns左右脈沖重復頻率大于1kHz,峰值功率大于100W。

參考文獻:

[1]王為奎、唐浩、方延平,激光技術在引信中的應用,現代物理知識,2007.

[2]Schulze N,Laser initiated ordnance activities in NASA,1994,N96-12005:1~38.